フォアグラ型教育~すべての違いを学びの源にする(3)

反転授業の研究の田原真人です。

私は、2018年、本気で教育のパラダイムシフトに取り組んでいきます。みなさん、力を貸して下さい。

そのキックオフとなるワークショップを12月7日~2月3日の2ヶ月間で行います。

すべての違いを学びの源にすると決めたらどんな哲学が立ち上がるだろうか?~私たちの教育哲学を立ち上げる共創ワーク

このワークショップのタイトルには、6年間の気づきと学びが凝縮しています。

凝縮されすぎていて、簡単には伝わらないと思いますので、全15回の連載で、紐解いていきながら、自分自身も振り返っていきたいと思います。おつきあいいただけるとうれしいです。

1)311の痛みを学びの源にする

2)工業型社会へ適応する教育システムからの脱却

3)フォアグラ型教育

4)自分自身になっていくプロセス

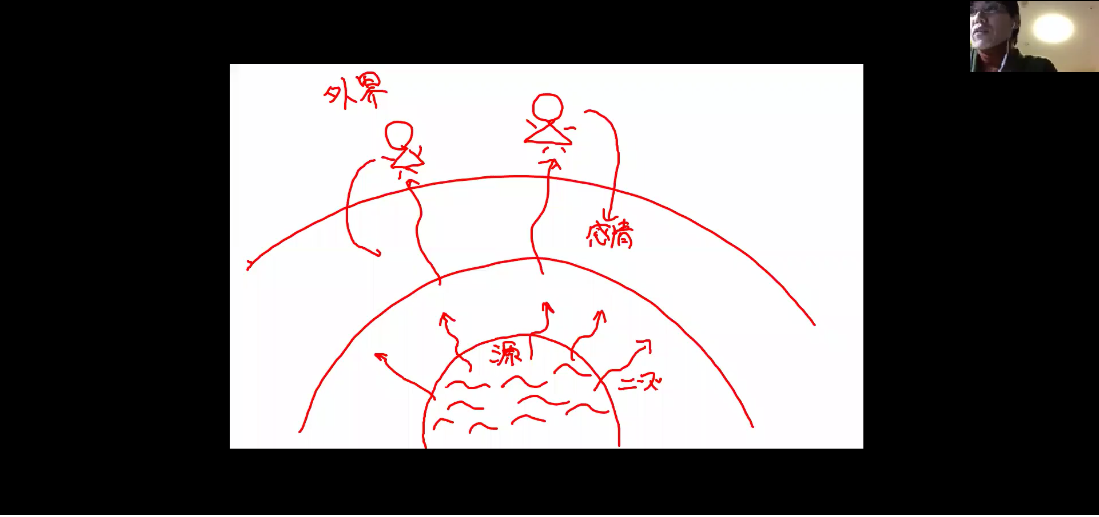

5)痛みを通してニーズに繋がる

6)マグマセンサーに従って生きる

7)ぷれジョブとの出会いから生まれた共存在サイクル

8)なぜ「すべての違い」なのか?

9)栽培化された思考から野生の思考へ

10)ゆらぎとリフレーミングによる学び

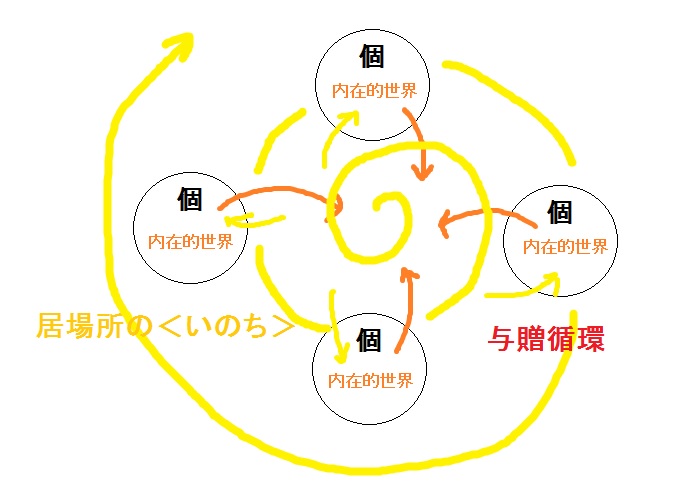

11)「いのち」の与贈循環

12)全体性が回復されると何が起こるのか

13)周辺部で目覚めた人たち

14)トランスローカル

15)社会が自己組織化するために必要なこと

フォアグラ型教育

「違い」が学び合いのエネルギーとして使われるのではなく、分断の原因になってしまうのはなでなのか?

そのことを考えている中で、『魂の脱植民地化とは何か』という本と出会いました。

そして、この本の著者の深尾葉子さんや、安冨歩さんのグループが、魂の脱植民地化研究をされていることを知り、対話に加えていただきました。安冨さんは、魂の植民地化と脱植民地化を次のように定義します。

魂の植民地化とは、自らのではなく、他人の地平を生きるようになること、である。

魂の脱植民地化とは、他人のではなく、自らの地平を生きるようになること、である。

これらの考え方の触れたとき、工業型社会へ適応する教育には、魂の植民地化を進めていくもの、という側面があったのだと気づきました。では、具体的にどのようにして、魂の植民地化が進んでいったのでしょうか?

(参考記事 『魂の脱植民地化とは何か』を読んで考えたこと)

そのことを考えるヒントになったのが、パウロ・フレイレの『被抑圧者の教育学』でした。

フレイレは、教育を次の2つのタイプに分類し、対話によって抑圧から抜け出していくことが大事だと述べます。

銀行型教育:子どもを空っぽの容器だと見なし、銀行にお金を預けるように、容器の中に知識を詰め込んでいく教育

対話型教育:子どもを有能な学習者だと見なし、対話を通して、子どもが主体的に学んでいくことを助ける教育

フレイレの2つのタイプに対して「なるほど」と思う一方で、「銀行型教育」という比喩がピンとこないという感覚がありました。

抑圧と身体の関係性が、比喩からこぼれ落ちているように感じたのです。

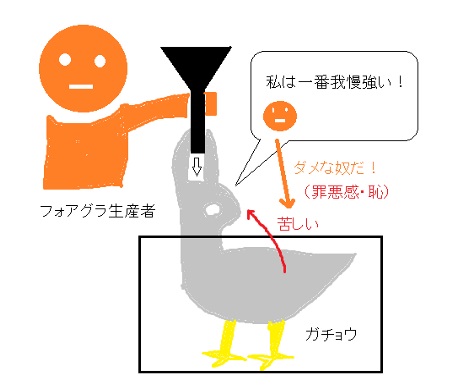

そこで、考えたのが、フォアグラの比喩でした。

フォアグラというのは、ガチョウなどの自由を制限した状態で、餌を強制的に口から流し込み、脂肪肝を作って食べるというものです。生徒に知識を詰め込んでいく姿が、フォアグラ生産のガチョウと重なったのです。

私の頭の中に浮かんだのは、次のようにして魂が植民地化されていく光景でした。

ガチョウは、檻に閉じ込められて自由を制限され、口から餌を流し込まれます。

ガチョウの身体は、「もうお腹いっぱいだ。苦しい」というサインをガチョウの頭に送ります。

その一方で、フォアグラ生産者はガチョウに「口を閉じないで我慢できるのは偉いぞ」と褒めたり、「檻の中から出ていくと餓死するぞ」と脅したりします。

自由を奪って選択肢を減らした上で、アメとムチによって外部から方向付けていくことで、ガチョウは、自分の身体からの声を無視し、フォアグラ生産者の声を自分の内側に取り込むようになります。

自分の地平ではなく、フォアグラ生産者の地平を生きるようになるのです。

内面化したフォアグラ生産者の視点は、自分の身体からの声を抑圧して罪悪感を与えたり、周りのガチョウを抑圧して同調圧力を加えたりします。

フォアグラ生産者の声が「正しさ」として響き、それ以外のものを認められない状態が生まれます。

私は、このような魂が植民地化されていくような教育の仕組みに「フォアグラ型教育」と名づけることにしました。

私は、ガチョウの役も、フォアグラ生産者の役も、どちらも経験してきていて、その両方に痛みを感じています。

でも、その一方で、痛みの奥に、自分の魂を躍動させ、十全に行きたいという情熱を見いだしています。

(参考記事 フォアグラ型教育から対話型教育へのシフト)

12月7日から始まるワークショップでも、痛みの奥にある大切なものを一緒に探求していきます。

参加のハードルをゼロにする試み

このワークショップに2ヶ月間、全力投球することに決めています。京都インパクトハブの場所代、企画&運営を手伝ってくれる方への謝礼、田原が2ヶ月間稼働できる資金として、寄付&与贈オークションという形で50万円を目標額に資金調達をします。

今回、参加費として集めることも考えたのですが、このテーマは、できるだけ多くの人と一緒に考えたいし、多くの人に自分ごととして関わってほしいことを考えたとき、寄付&与贈オークションという形が一番しっくり来ました。

時間とエネルギーを持ち寄ってくれる人、お金を持ちよってくれる人、ギフトを提供してくれる人、それらすべてに支えられて、今回のワークショップが実現できたら、ワークショップの新たな形が生まれます。これも、未来を創る挑戦の一つです。

田原真人2017冬日本ツアー日程

第3弾 被災地のフリースクールとともに反転授業を学ぶ(福島×オンライン) (12/18)

第4弾 Frontier Online Community キックオフイベント(福島×オンライン)(12/18)

第5弾 Zoom働き方革命(東京×オンライン)(12/19)

第6弾 学びのシェア会(仮)(12/19)

工業型社会へ適応する教育システムからの脱却~すべての違いを学びの源にする(2)

反転授業の研究の田原真人です。

私は、2018年、本気で教育のパラダイムシフトに取り組んでいきます。みなさん、力を貸して下さい。

そのキックオフとなるワークショップを12月7日~2月3日の2ヶ月間で行います。

すべての違いを学びの源にすると決めたらどんな哲学が立ち上がるだろうか?~私たちの教育哲学を立ち上げる共創ワーク

このワークショップのタイトルには、6年間の気づきと学びが凝縮しています。

凝縮されすぎていて、簡単には伝わらないと思いますので、全15回の連載で、紐解いていきながら、自分自身も振り返っていきたいと思います。おつきあいいただけるとうれしいです。

1)311の痛みを学びの源にする

2)工業型社会へ適応する教育システムからの脱却

3)フォアグラ型教育

4)自分自身になっていくプロセス

5)痛みを通してニーズに繋がる

6)マグマセンサーに従って生きる

7)ぷれジョブとの出会いから生まれた共存在サイクル

8)なぜ「すべての違い」なのか?

9)栽培化された思考から野生の思考へ

10)ゆらぎとリフレーミングによる学び

11)「いのち」の与贈循環

12)全体性が回復されると何が起こるのか

13)周辺部で目覚めた人たち

14)トランスローカル

15)社会が自己組織化するために必要なこと

工業型社会に適応する教育システムからの脱却

311を経験して感じた分断の痛み。

今の日本は、共通部分で同調的に他人と繋がるという繋がり方が目立ちます。

同調的でないコミュニケーションは、「空気を読まない」として排除されたりするので、同調から外れてはいけないという圧力を感じ、共通部分だけを安全に表現しようとする傾向があると感じています。

このような繋がり方は、311のように、覆い隠せない「違い」が現れたとき、簡単に切れてしまいます。

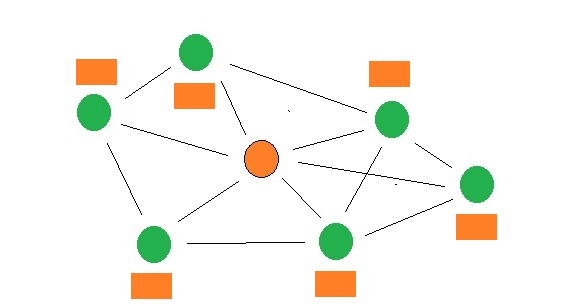

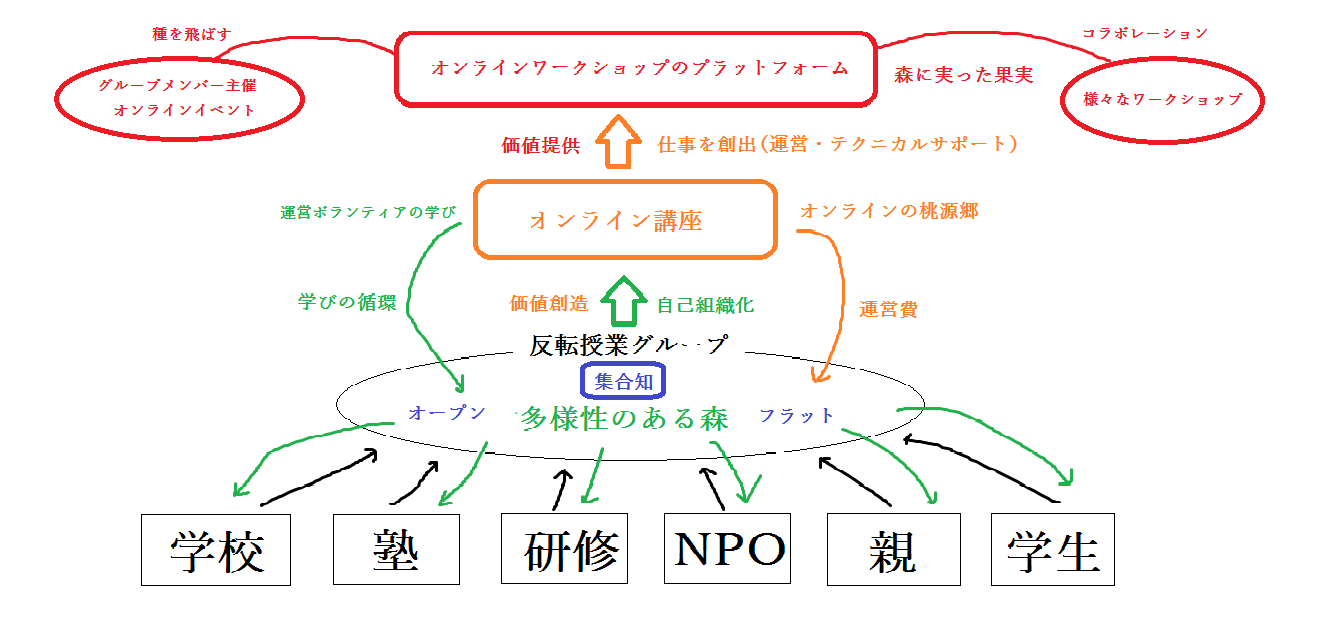

私が「反転授業の研究」を立ち上げたとき、「多様性のある森をオンラインに作っていきましょう」と呼びかけました。

その背景には、共通部分で繋がる以外の、新たな繋がり方を模索したいという気持ちがありました。

自分の知らないこと、自分が考えたことのないこと、などを場に出してくれる人に感謝し、自分も知っていることやできることを提供し、オンラインでの対話を繰り返していくと、集合知が生まれてきました。

そして、協力して集合知を生み出したという経験によって、人がお互いに繋がりはじめました。

私は、ここに大きな希望を見いだしました。

なぜなら、集合知で繋がるという方法は、「違い」があるからこそ繋がれる方法だからです。

アクティブ・ラーニングのオンライン講座をやったときに、講師の小林昭文さんが、次のように語りました。

「違いは、学び合いのエネルギーになる」

これは、その後の私の活動に、大きな影響を与えた言葉でした。

違いを許容できずに分断してしまう社会を、私たちの教育システムが創り出してきたのかもしれないと考えることは、その教育システムの中で働いてきた私には苦しいことでした。

でも、311で感じた分断の痛みのほうが大きかったので、自分の足下を切り崩していくような感じで問題を見ていくことになりました。

工業化社会は、ボスの指令を正確に忠実にこなしていく労働者を育てる産業化教育によって支えられてきました。未来学者のアルビン・トフラーは、『第三の波』の中で、産業化社会には、次の3つのヒドゥンカリキュラムがあると述べています。

(1)時間厳守

(2)服従

(3)単純な反復作業に耐える

日本の場合は、これらのヒドゥンカリキュラムに加えて、検定教科書を使って教えるため、唯一の「正解」が存在し、それ以外のものは「間違い」であるということを、生徒は暗黙の前提として受け取ってきたのではないでしょうか。

すでに「正解」が確定しているのであれば、それを批判的に捉えるのは時間の無駄であり、むしろ無批判に受け入れて、教えられた方法で素早く「正解」を導き出すスキルを磨いていくほうが、学校においても、社会においても有利です。

社会的な地位や、金銭的な報酬、学歴による序列化などが、すべて、前提を疑わずに受け入れ、「正解」を素早く導き出すスキルを磨くことを後押ししている状況の中で、思考フレームの均質化が起こってきたのではないかと思います。

マジョリティが持つ均一の思考フレームが、常識であり、「正解」となると、それ以外の思考フレームは「間違い」となり、表現することが抑圧されてきます。

その結果、常に「正解」の思考フレームの存在を意識し、そこに対して、欠けている部分を感じると自信を失い、はみ出している部分を感じると、いけないことだとして抑圧するようになってきたのではないでしょうか。

多様性を学び合いのエネルギーとしていくためには、このようなヒドゥンカリキュラムや正解主義から見直していく必要があります。

そして、それが、311のときに顕わになった、「違い」によって分断が生まれてしまう社会を乗り越えるために、教育ができることなのではないでしょうか。

そもそもの部分から、一緒に考えませんか?

12月7日から、私たちの哲学を立ち上げる学びの旅がスタートします。

参加のハードルをゼロにする試み

このワークショップに2ヶ月間、全力投球することに決めています。京都インパクトハブの場所代、企画&運営を手伝ってくれる方への謝礼、田原が2ヶ月間稼働できる資金として、寄付&与贈オークションという形で50万円を目標額に資金調達をします。

今回、参加費として集めることも考えたのですが、このテーマは、できるだけ多くの人と一緒に考えたいし、多くの人に自分ごととして関わってほしいことを考えたとき、寄付&与贈オークションという形が一番しっくり来ました。

時間とエネルギーを持ち寄ってくれる人、お金を持ちよってくれる人、ギフトを提供してくれる人、それらすべてに支えられて、今回のワークショップが実現できたら、ワークショップの新たな形が生まれます。これも、未来を創る挑戦の一つです。

田原真人2017冬日本ツアー日程

第3弾 被災地のフリースクールとともに反転授業を学ぶ(福島×オンライン) (12/18)

第4弾 Frontier Online Community キックオフイベント(福島×オンライン)(12/18)

第5弾 Zoom働き方革命(東京×オンライン)(12/19)

第6弾 学びのシェア会(仮)(12/19)

311の痛みを学びの源にする~すべての違いを学びの源にする(1)

反転授業の研究の田原真人です。

私は、2018年、本気で教育のパラダイムシフトに取り組んでいきます。みなさん、力を貸して下さい。

そのキックオフとなるワークショップを12月7日~2月3日の2ヶ月間で行います。

すべての違いを学びの源にすると決めたらどんな哲学が立ち上がるだろうか?~私たちの教育哲学を立ち上げる共創ワーク

このワークショップのタイトルには、6年間の気づきと学びが凝縮しています。

凝縮されすぎていて、簡単には伝わらないと思いますので、全15回の連載で、紐解いていきながら、自分自身も振り返っていきたいと思います。おつきあいいただけるとうれしいです。

1)311の痛みを学びの源にする

2)工業型社会へ適応する教育システムからの脱却

3)フォアグラ型教育

4)自分自身になっていくプロセス

5)痛みを通してニーズに繋がる

6)マグマセンサーに従って生きる

7)ぷれジョブとの出会いから生まれた共存在サイクル

8)なぜ「すべての違い」なのか?

9)栽培化された思考から野生の思考へ

10)ゆらぎとリフレーミングによる学び

11)「いのち」の与贈循環

12)全体性が回復されると何が起こるのか

13)周辺部で目覚めた人たち

14)トランスローカル

15)社会が自己組織化するために必要なこと

311の痛みを学びの源にする

2011年3月11日に起こった東日本大震災と原発事故は、私の人生を一変させてしまいました。

しかし、この一行を書くときに、自分の内側に痛みが走ります。

津波の被害に遭った沿岸部の人たちのことを思うと、口をつぐみたくなるのです。

福島の避難地区に住んでいた人たちのことを思うと、口をつぐみたくなるのです。

一方で、日立市出身で、水戸ーいわきー仙台を毎週行き来して暮していた私にとって、それは、自分が生きてきた場所で起こった出来事で、現在の浪江町や大熊町の写真を見たりすると、今でも、心が大きく反応してしまい、息が苦しくなります。

自分の内側の痛みは、もっと大きな被害を受けた人のことを考えると表現せずに飲み込みたくなり、311の影響が自分より小さかった人には分かってもらえないんだろうなとあきらめて黙り込みたくなる、ということが、私だけではなく、多くの人に起こっていたのではないかと思います。

避難地区になった場所、ならなかった場所

補助金をもらった人、もらわなかった人

避難した人、残った人

外側から強制的にやってくる違いもあれば、選択をするたびに生まれてくる違いもあります。

今まで「同じ」によって繋がっていた関係性が、「違い」が生まれるごとに断ち切られていくことを体験しました。

本当に粉々になってしまったと感じました。

なぜ、「違い」によって分断が生まれるのか?

本来、人間は、すべて違うはずなのに。

すべての人間が違うことを前提として協力し合う社会だったら、あのような分断は起こらなかったのではないか?

これが、311を体験して、私の中に生まれた問いです。

私は、かつて、他人と違う部分を表現するのを怖れ、「同じ」である部分を選んで表現していました。

しかし、他人と違うからこそ、他人と深く繋がることができることを体感し、「違い」を表現することがこわくなくなりました。

それは、自分自身を大切にすることに繋がり、自分が、今、本当に何をやりたがっているのかを問いかけながら進めるようになりました。

これは、私が311の分断の痛みから受け取ったギフトです。

もし、すべての違いを学びの源にすることを決めたら、どんなことが起こるのか?

一緒に実験しながら、探究しませんか?

12月7日から、私たちの哲学を立ち上げる学びの旅がスタートします。

参加のハードルをゼロにする試み

このワークショップに2ヶ月間、全力投球することに決めています。京都インパクトハブの場所代、企画&運営を手伝ってくれる方への謝礼、田原が2ヶ月間稼働できる資金として、寄付&与贈オークションという形で50万円を目標額に資金調達をします。

今回、参加費として集めることも考えたのですが、このテーマは、できるだけ多くの人と一緒に考えたいし、多くの人に自分ごととして関わってほしいことを考えたとき、寄付&与贈オークションという形が一番しっくり来ました。

時間とエネルギーを持ち寄ってくれる人、お金を持ちよってくれる人、ギフトを提供してくれる人、それらすべてに支えられて、今回のワークショップが実現できたら、ワークショップの新たな形が生まれます。これも、未来を創る挑戦の一つです。

田原真人2017冬日本ツアー日程

第3弾 被災地のフリースクールとともに反転授業を学ぶ(福島×オンライン) (12/18)

第4弾 Frontier Online Community キックオフイベント(福島×オンライン)(12/18)

第5弾 Zoom働き方革命(東京×オンライン)(12/19)

第6弾 学びのシェア会(仮)(12/19)

保護中: 反転ワールドカフェ録画動画(要パスワード)

Flipped Learning Hybrid Cafe session

Internet age began in 1995. 22 years have passed since then and the world has significantly changed.

With the world connected by network, the planet is becoming like one big life form. Knowledge and wisdom has been stored on the internet and anyone can have easy access to a variety of information for free of charge. AI has been developed and there is no doubt it will be introduced in different fields.

Facing such social upheavals, education is moving toward an era of reform.

Brand-new type of education is much-needed as conventional success model will not be applicable to children today.

Flipped Learning may be an answer to learning for the future.

We will explore where education should be headed for the future. World Café, a whole group interaction method focused on conversations, will guide us there.

What is Hybrid Cafe?

World Café is a process for leading collaborative dialogue, sharing knowledge and creating possibilities for action. Groups of people discuss a topic at several tables, with individuals switching tables periodically. In this event, 2-round discussion is held at the venue in Tokyo and online following inspiration talks.

Educators from all over the world will be expected to join the online World Cafe. You can choose either English group or Japanese group. There will be an interpreter at the venue.

Jonathan Bergmann (online)

Jon Bergmann is one of the pioneers of the Flipped Class Movement, leading the worldwide adoption of flipped learning by working with governments, schools, corporations, and education non-profits. Jon is coordinating or guiding flipped learning initiatives around the globve. Jon is also the author of seven books including the bestselling book: Flip Your Classroom.

Masato Tahara (Tokyo)

Flipped Learning Global Initiative Ambassador / IAF Japan Director

Masato is leading the facebook group “Flipped Class Study Group.” In 2013, Masato introduced flipped learning in his online physics course and started running online communities for practitioners of flipped learning. His latest book “ Zoom – Online Revolution” is coming soon.

Online participation is FREE but you must register

Flipped Class Study Group in Japan will host this hybrid session at the 2017 Mirai Sensei Exhibition in Tokyo. The cutting-edge technology will take you to unprecedented conversation that will take place both online and onsite at the conference.

Wherever you are, you can join us. All you need is your computer (or tablet or mobile phone) and an Internet connection.

Join us

When

Saturday, August 26, 2017, from 10:00AM – 12:00 (Japan)

(Friday, August 25, 2017, from 20:00-22:00 (Chicago)

Where

This is an online event.

Program

・Introduction

・Story telling by Masato Tahara

・Story telling by Jon Bergmann

・Instruction for Hybrid World Cafe

・Two rounds of World Cafe Conversation

・Harvest and Closing

反転ワールドカフェ「反転授業はどのような教育の未来を切り開くのか?」

教育の未来を考えるリアルとオンラインを結んだワールドカフェ

インターネット元年といわれた1995年から22年が経ち、世界は大きく変化してきました。

世界中がネットワークで繋がったことで、遠く離れた地域が、相互に強く関連しあうようになり、地球全体が、あたかも1つの生命体のようになりつつあります。インターネット上に知識が蓄積され、誰もが無料で様々な知識にアクセスできるようになってきました。人工知能の開発も進み、今後は、様々な分野で導入されることでしょう。

このような社会の大きな変化に直面し、教育も大きな変革の時期を迎えています。

これまでの成功マニュアルを子どもたちに伝えても、それらは、子どもたちの助けになるとは限らない状況の中、新しい教育が求められているのです。

反転授業は、未来の教育を担う手法の一つとして期待されています。

反転授業によって、どのような教育の未来が切り開かれるのか、ワールドカフェと呼ばれる対話手法を用いて、ともに探究していきます。

リアルとオンラインとを結ぶワールドカフェの進め方

ワールドカフェは、4-5名のグループに分かれて行う対話をメンバーを交代しながら数ラウンド行うものです。今回は、2名がインスピレーショントークを行った後、東京会場とオンラインとで、それぞれグループに分かれて、2ラウンドの対話を行います。

使用言語は英語と日本語です。会場には通訳がつきます。オンラインの対話には、世界中の教育関係者が参加する予定です。英語で対話するグループと、日本語で対話するグループに分かれ、どちらかを希望して参加することができます。

インスピレーショントークを行うのは、次の2人です。

ジョナサン・バーグマン(オンラインで参加)

FLGI(Flipped Learning Global Initiative)代表。反転授業ムーブメントを牽引するリーダーの1人。24年間、シカゴの中学、高校で化学を教えた経験を持ち、その実践の中から反転授業が生まれた。著書『反転授業』は10カ国語に翻訳される。現在は、世界中を飛び回り、各国の政府や学校、企業、NPOなどと連携して反転授業の普及に尽力している。

田原真人(東京会場で参加)

「反転授業の研究」代表。FLGI Ambassador。IAF Japan(国際ファシリテーターズ協会 日本支部)理事。2013年から物理の反転授業に取り組むと同時に、実践者のためのオンラインコミュニティの運営を始める。9月に『Zoomオンライン革命』を出版予定。

お申し込み

日時 2017年8月26日 AM10:00-12:00

場所 会場参加 武蔵野大学有明キャンパス 未来の先生展2017会場

オンライン参加 Web会議室 Zoom

(ビデオ通話の準備が必要となります。スマホやタブレットからでも参加可能)

オンライン参加の申し込みはこちら(無料)

「未来の先生展」へ出展します

「反転授業の研究」の田原です。

2017年8月26日、27日に東京の武蔵野大学有明キャンパスで「未来の先生展」というイベントが行われます。

未来の先生展は、これまでジャンルごとに分かれていた様々な教育の取り組みに横串を通して共創を起こしていこうというチャレンジで、1万人の参加を目指して取り組んでいます。

未来の先生展については、こちらをご覧下さい。

1万人の参加者を結びつけて共創を起こしていくことは、簡単なことではありませんが、もし、そのようなムーブメントを起こすことができれば、本当に教育が大きく変わる可能性があります。

それを起こすためには、二日間のイベントだけでは無理で、二日間のイベントをキックオフにして、その後も繋がり続けてコミュニケーションをとり合い、関係性を育んでいく必要があります。

そのためには、リアルのコミュニケーションだけでなく、オンラインとリアルとを行き来しながら、ドラマを展開していくことが必要になってくると思います。

現在、オンラインコミュニケーションを利用した共創の可能性に気づいている人は、まだまだ少ないです。

私たち「反転授業の研究」が取り組んできたことが、まさに役立つときが来たと感じています。

「未来の先生展」では、UMUというプラットフォームを使い、参加者全員がオンラインで繋がります。

各ワークショップの様子は録画され、動画はプラットフォームで共有されます。

多くのワークショップをZoomで繋ぎ、外部から参加可能にします。

私たちの活躍の場は、イベント当日だけでなく、イベント後のオンラインコミュニティ構築においてもたくさんあります。UMUでの繋がりを生かして、様々なオンラインワークショップを企画していく計画があります。

実際のところ、「反転授業の研究」が、どのように関わり、何を創造できるのかによって、イベントの意味と価値が大きく変わってくるのではないかと考えています。

教育を変えたいと思って、「反転授業の研究」に集って下さっているみなさん、今回のイベントは、大きなチャンスです。

・イベントに東京会場で参加する

・イベントにオンラインで参加する

・イベント後、オンラインでの活動に参加する

という3つの参加が可能であり、どれもが、とても重要な意味を持ちます。

オンラインとリアルとで縦横無尽に繋がり合い、違いから学び合いながら、未来を共に創っていきましょう。

そのために、まずは、8月28日、29日に力を結集していきましょう。

このイベントには、公教育だけでなく、オルタナティブ教育をはじめとした様々なジャンルの教育関係者が集まり、25トラックのワークショップが実施されます。

「反転授業の研究」も、そのうちの1つのトラックを担当します。

出展するワークショップは、以下の8つです。

反転授業ワールドカフェ(8/26 10:00-12:00)

反転授業の生みの親であるジョナサン・バーグマン氏をゲストに迎え、Zoomで世界と繋ぎ、グローバル・ハイブリッド・ワールドカフェを実施します。バーグマン氏と田原がインスピレーショントークを行い、その後、会場とオンラインでそれぞれグループ対話を3ラウンド行います。通訳がつきます。

白板ソフトでワクワク体験 in 未来の先生展(8/26 12:30-14:00)

坂本保代さんによる白板ソフトの体験会です。反転授業に欠かせない動画作りのツールとして、動きのある教材作成ツールとして、大きな可能性を持つ白板ソフトを体験して下さい。

何で通じないの、私の日本語(8/26 14:20-15:50)

日本語教師グループによる「やさしい日本語」のワークショップです。日本語ネイティブとして無意識に使用している日本語を、日本語を外国語として学んでいる人に通じるように使うにはどうしたらよいのか、日本語学習者と一緒に考えます。

世界のみんなと日本語で話そう(8/26 16:20-17:50)

世界中に住んでいる日本語話者(日本語学習者、日本にルーツを持つ人、海外在住日本人など)をオンラインで繋ぎ、多様な視点を持ち寄った対話を行います。

教師のためのワールドカフェ(8/27 10:00-11:30)

教育のパラダイムシフトをテーマにハイブリッド・ワールドカフェを行います。「反転授業の研究」代表の田原真人がインスピレーショントークを行います。

中高の英語を変えるRadical Approach(8/27 12:30-14:00)

「黒板とチョークをぶっ壊せ!」と言う西山哲朗さんによる英語教育ワークショップです。

未来の学び夢マラソン(8/27 14:20-15:50)

過去のSF物語が数十年後には現実になっている現在を見ると、理想を、未来をありありと描くことがゴール近く最短の道ではないでしょうか?発表者が次々に登壇して夢を提示します。

質問作りで未来の学びを(8/27 16:20-17:50)

『たった一つを変えるだけ:教師も生徒も自立する質問作り』で有名な質問作りワークショップを、平野貴美枝さんが行います。

寄付のお願い

今回のイベント実施にあたり、寄付を募らせて下さい。

目標金額 19万円

必要な経費

・バーグマン氏の出演料の50%(50,000円)

・出展者の交通費と宿泊費の補助(約160,000円)

(内訳)

関西ー東京の往復交通費 3名 9万円

その他交通費 約4万円

宿泊費 3名 3万円

現在、「反転授業の研究」のオンライン講座やオンラインイベントからストックしてあるお金が28200円ありますので、残りの19万円ほどを寄付で集められたらと思っています。

3000円以上を寄付して下さった方へは、「未来の先生展」の反転授業の研究トラックの録画動画(8本)を差上げます。

新旧パラダイムに橋を架けるオンラインワールドカフェ

反転授業の研究の田原真人です。

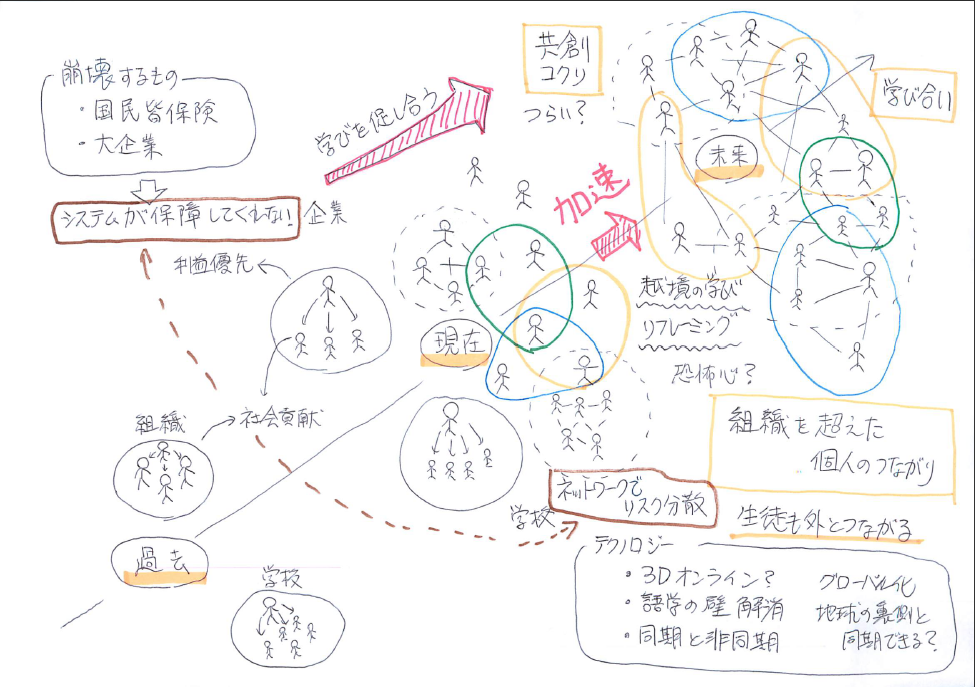

私たちは、200年以上前から続く機械論的パラダイムの終焉期に生きています。

機械論的パラダイムに基づいた社会システムは老朽化し、システム自体が問題を作りだしています。国境を越えて相互依存度が高まっている時代には、長期的な行動計画は、役に立たない物を作り出しています。前提条件の変化により、過去の成功事例は役立たなくなり、「お手本」に従って行動できるように設計された教育システムは、変革を迫られています。

教育、行政、企業など、それぞれの分野で、変化をもたらそうとしている方がいますが、旧来のやり方を大きく変容させていくことは、簡単なことではなく、新旧パラダイムの間の分断が生まれることもあります。

しかし、考え方の違いによって分断を起こすのではなく、違いを学び合いのエネルギーに変えることができれば、新旧パラダイムの両側から協力して橋を架けていくこともできるはずです。

様々な知見を持ち寄り、新旧パラダイムに橋を架け、パラダイムシフトへの道筋を探っていくオンラインワールドカフェを開催します。

みなさんの参加をお待ちしています。

参加方法

次の3つの方法を組み合わせ、効率的に集合知を得ることに挑戦します。

・ウェビナーを利用した一方向的な視聴

・FBグループでのテキストベースの対話

・Zoomを使ったWeb会議室でのグループセッション

進め方

(1)ワールドカフェ参加者のFBグループに参加

・自己紹介

(2)2/27 のウェビナーを視聴(録画視聴も可)

・下町壽男さん

・江藤由布さん

・森田明彦さん

・筒井洋一さん

・杉森公一さん

・田原真人

★ラウンド1

FBグループで行っています。

問い

・インスピレーショントークを聞いてどんなことを感じましたか?

・新旧パラダイムの狭間であなたは、どんなことを感じていますか?

(3)2/27-3/4 ワールドカフェ参加者のFBグループ

・ラウンド1のグループ対話(テキストベース)

(4)3/5 のZoomセッションに参加

・ラウンド2

・ラウンド3

(5)ワールドカフェ参加者のFBグループで振り返り

・ハーベスト

日時

3月5日 20:00-22:00 Zoom対話

場所 オンライン

主催者 反転授業の研究プロジェクトチーム

参加費 投げ銭(0円~)

途中からでも参加できます。(ウェビナー動画を視聴して、対話に追いついて下さい)

申し込みはこちら

「世界と繋がりながら語り合うハイブリッド・ワークショップ」を終えて

「反転授業の研究」の田原真人です。

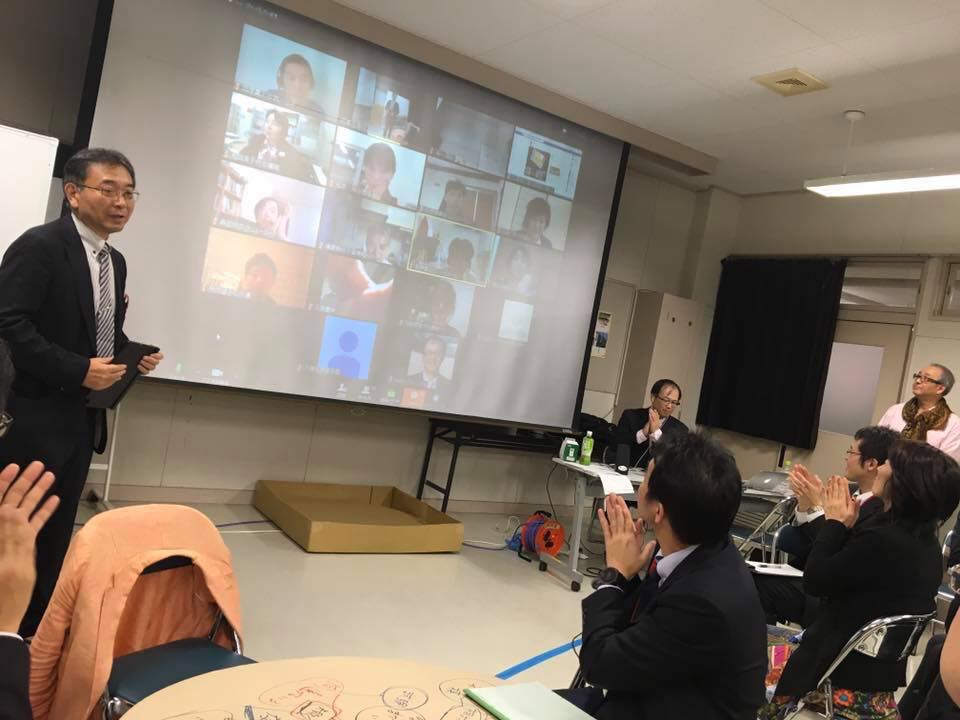

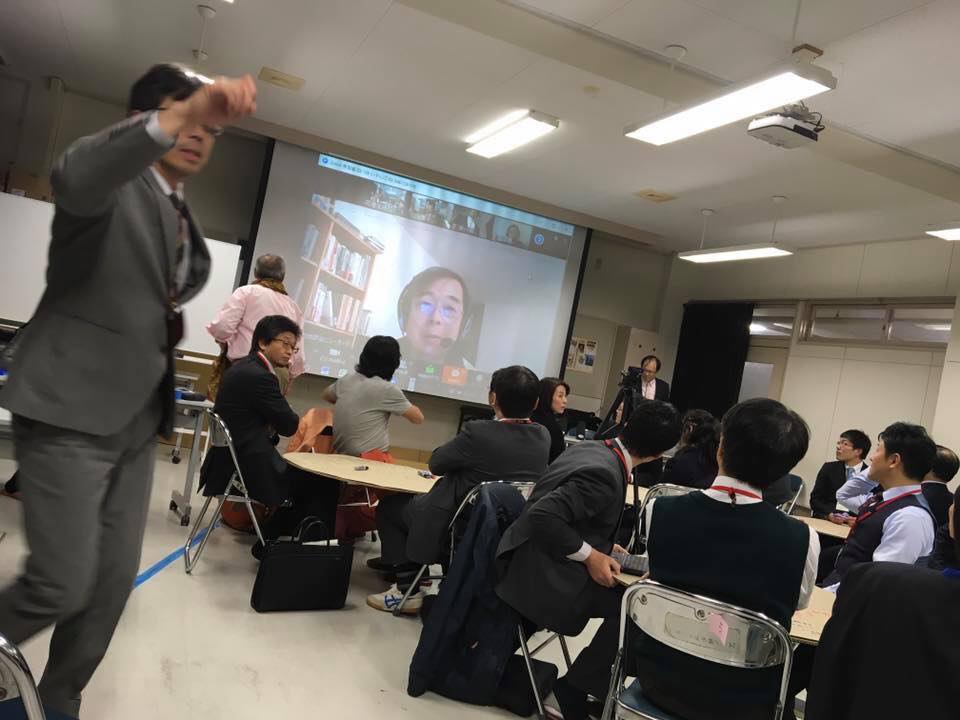

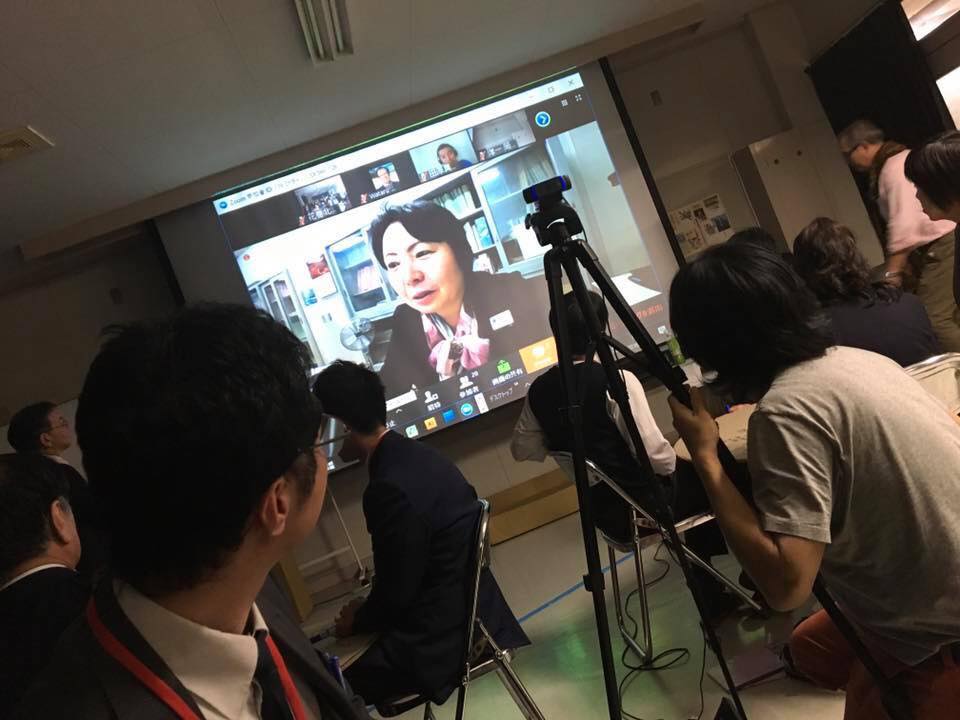

11月22日に、花巻北高校と世界をZoomで結ぶハイブリッド・ワークショップを行いました。

ハイブリッド・ワークショップというのは、リアルでグループ対話とオンラインのグループ対話を同時に行うものです。

参考記事:Zoomを使ったハイブリッドファシリテーションの可能性

3人の方のインスピレーショントークを聴き、リアル会場とオンライン会場とで同時に3ラウンドのワールドカフェを行いました。

このようなハイブリッドワークショップは、世界でも、まだ事例の少ない最新の取り組みです。その効果を記すことで、後に続く取り組みが出てくることを期待します。

ハイブリッド・ワークショップは3人のファシリテーターの連携が大切

ハイブリッド・ワークショップでは、リアル側のファシリテータ-と、Zoom側のファシリテーター、そして、リアルとオンラインとを繋ぐコネクターの3つの役割が必要となります。

今回は、

リアル側のファシリテーター : 筒井洋一さん

Zoom側のファシリテーター : 田原真人

コネクター : 松嶋渉さん

という役割分担で行いました。

リアル側のファシリテーターの筒井さんが、会場にたいへん和やかな雰囲気を作って下さり、対話が活発に起こっていました。

田原は、Zoom側のファシリテーターとして、音声のミュート管理や、グループワークの設定などを行いました。

3つの役割の中で最も難しい役割がコネクターです。リアルで起こっていることに気を配りながら、オンライン側で起こっていることをイメージし、音声の調整や、ビューの切り替えなどをやっていかなくてはならないため、リアルとオンラインの場創りの豊富な経験が必要となるからです。松嶋さんは、今回のワークショップに備えて、リモートワークジャーニー@萩でハイブリッド・ワークショップを開催し、そこで、リアル側のファシリテーター兼コネクターを体験した上で、万全の準備で今回のワークショップへ臨みました。

参考記事:リモートワークジャーニー@萩でハイブリッド・ワールドカフェ

花巻北高校の会場には60名、オンライン会場には25名が集まり、ハイブリッド・ワークショップとしては大規模なものになりましたが、非常にスムーズに運営することができました。

インスピレーショントークがスタート

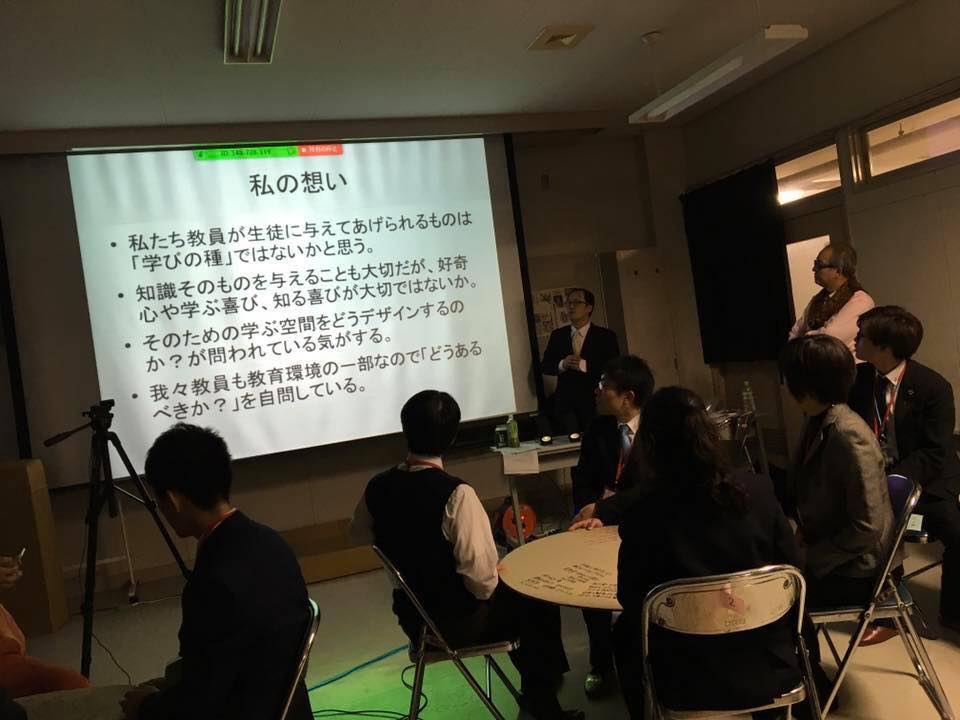

主催者の下町壽男さん(花巻北高校校長)が挨拶を行い

このワークショップの軸は、「未来を切り開く子どもたちを創るために、我々は何ができるか」です。

今までは、社会のために、世界のために、子どもがあると考えられてきましたが、それを反転させて、子どものために、社会や世界はどうあるべきかという議論ができれば良いと思います。

と述べ、ワークショップがスタートしました。

その後、リアル側のファシリテーターの筒井洋一さんが自己紹介を行い、

今日の隠れたテーマは、「●●を越えるということを一緒に体験する」ということです。

1つめは、年代や経験を越えるということ。

2つめは、組織や日頃の常識を越えるということ。

と述べました。

最後に、Zoom側のファシリテーターの田原真人が自己紹介を行いました。

動画コンテンツが無料で見られる時代における教師の価値は何だろうか?

生徒が、お互いが異なる視点を持つことに気づき、それを共有することで理解の幅を広げていくことができることに気づけば、場に対する価値を感じることができます。

今日は、日本国内、国外からの多様な視点を共有し、学び会う場を共に体験していきましょう。

その後、Zoomで参加されている方を会場に紹介しました。

ニューヨーク、ニュージーランド、シンガポール、韓国、福岡、長崎、島根、広島、大阪、兵庫、奈良、三重、東京、宮城・・・など、国内、国外から20名の方が参加して下さいました。

最初のインスピレーショントークは、サマンサさん。

10年間、子どもを強烈にコントロールする毒親だったと言うサマンサさんが、「ありのままを完璧と受け入れる=あり完」へとマインドシフトした結果、子どもがアクティブマインドへ急激に変化していったという体験に、リアル会場もオンライン会場も引き込まれました。

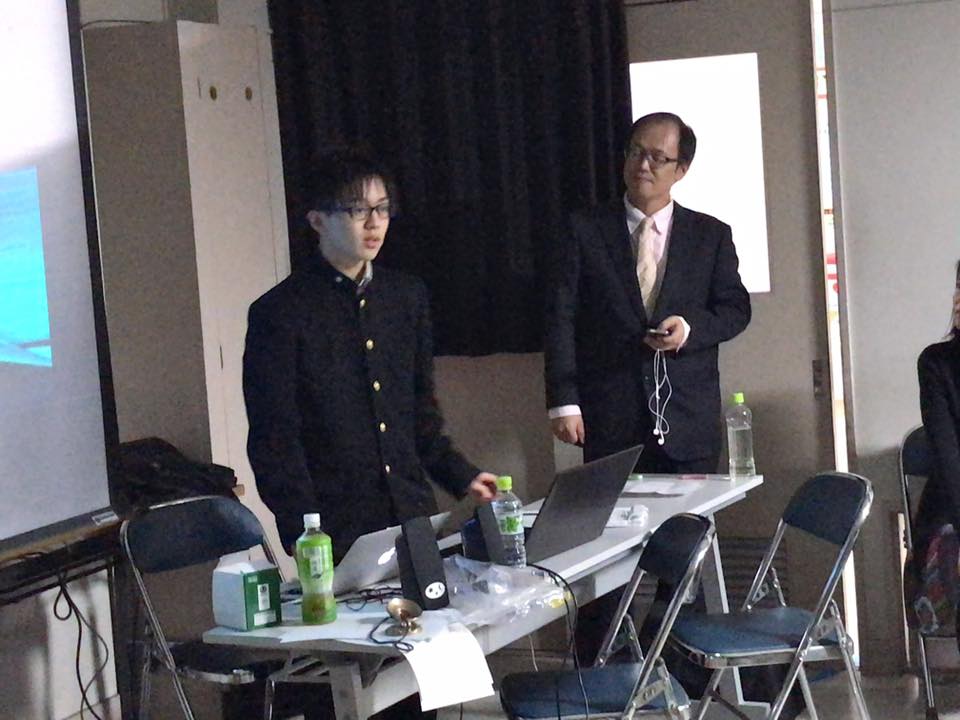

続いて、花巻北高校2年生のプレゼンが始まりました。遠野から花巻北高校まで1時間半かけて通っているという彼は、「魅力ある遠野の教育へ」というタイトルでお話をしてくれました。

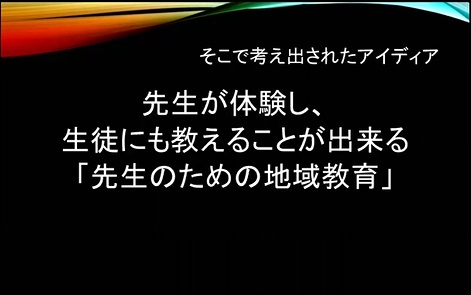

彼は、地域の魅力や課題を発見するためには自ら体験して学ぶことが重要だが、教師が地域の体験が少ないために十分な総合学習を行うことができないのではないかと述べました。そして考え出した解決策は、次のようなものでした。

このアイディアについて遠野高校の中学校3校の教員に対してアンケートをとったところ、「斬新なアイディアである」という声が多かった一方で、「プログラムの内容が分からず回答できない」と、先行きの不透明さを指摘する声も多く聞こえたとのことでした。これを受けて、Zoom側のチャットボックスには、次のような意見が飛び交いました。

大人が今どのようなことを学んでいると言えるのでしょうか?そして、それが子供の教育とどう違うのでしょうか?

不透明だからおもしろいのに

先生が言いそうなことだわ

答えの有無もあるのかなぁ

不透明だからこそやろう!って先生を説き伏せて欲しい。

先生というのは、予定調和がすきなので

そうですよねー 不透明ほど尊いものないのに

失敗を恐れていますよね。それが教員のマインドセットであり、メンタルブロックになっているのかも。

ほんとうです。

岩手は県内でも広いから、中学高校だとその地域知らない、って新任の先生多いでしょうね~。

失敗させない 正解主義は 結構 日本で支配的なのです

先生が失敗を恐れてたら、子どもにもそれが感染します

どんな結果になっても、これが実現するだけですごいことなのに。。

まったく同感です。

考えさせられるプレゼンだなー

予定では、この後、松嶋渉さんのインスピレーショントークの予定でしたが、松嶋さんの直感により、流れを切りたくないということで、ワールドカフェのラウンド1を先にやることになりました。

ハイブリッド・ワールドカフェ

リアル会場では4人組、オンライン会場では3-4人組に分かれ、ワールドカフェが始まりました。

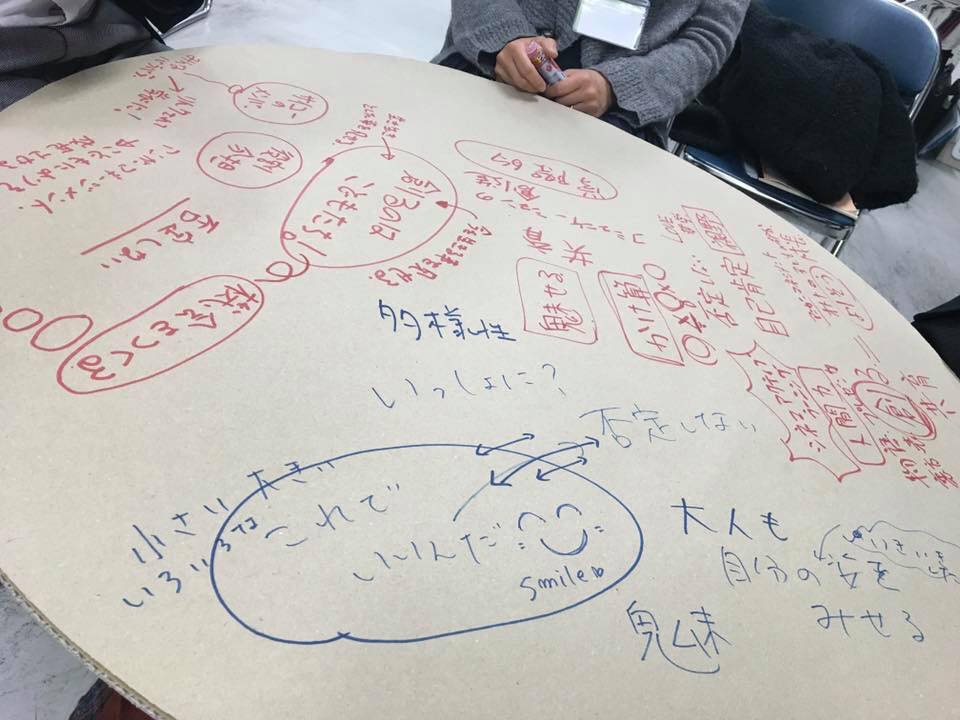

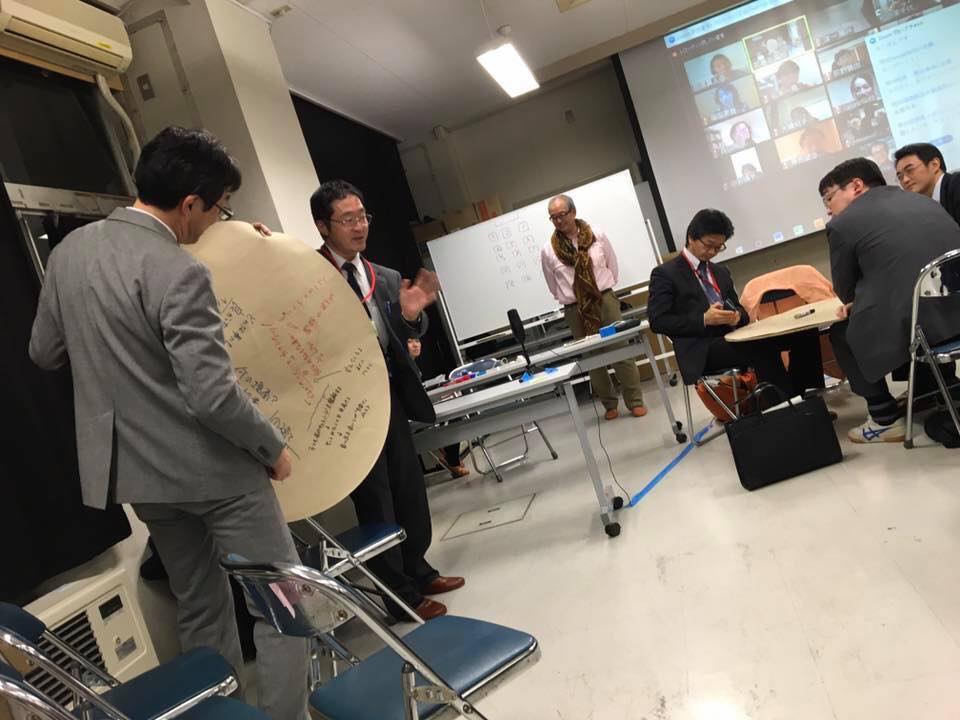

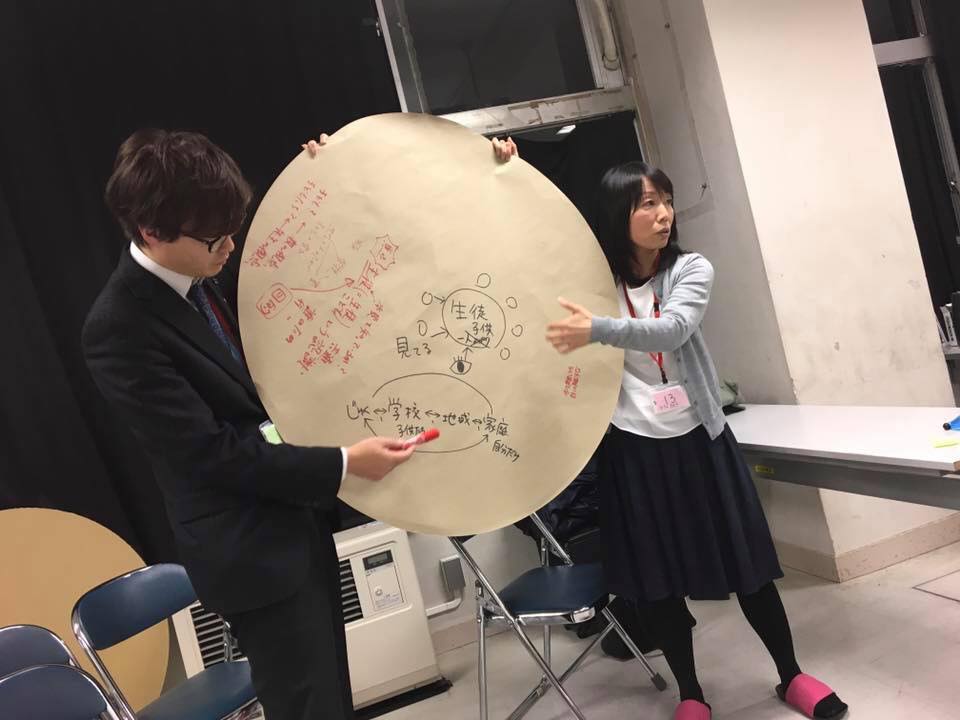

リアル会場では、「えんたくん」という円形の段ボールに紙を貼ったものが用意され、4人の膝の上に載せてテーブル代わりに使いながらグループ対話を行いました。

オンライン会場では、Zoomのブレークアウトセッション機能を用いて行いました。

ラウンド1の問いは、次のようなものでした。

問1)子どものアクティブさを引き出すために、あなたはどのような関わり方をしたいですか?

15分の対話の後、リアル会場から2名、オンライン会場から2名が感想を共有しました。

仙台の名越さん:「子どもたちのタイプを理解してから、コミュニケーションで後押しをするという意見と、そもそも何をやりたいかが分からないような子をアクティブにするにはどうしたらよいかという意見とが出て、話が噛み合いませんでした(笑)。そういう子たちと共に歩む方法を考えるためにはどうするかということで話がまとまりかけたところで終わりました。」

2番目のグループ:「びびっときたという体験をどのようにさせるのか。そのために必要なのは「あり完」。体験させたことが花を開かせるのを待つことが大人には大切。だから、教師は、「びびっとくる」素材を提供することが大事だと思います。」

ニューヨークの森田さん:「合気道や瞑想をやっている人から「あり完」になるためには、自分の感情をありのままに感じられるようになる必要があり、リラックスしていなければならないという話が出ました。子どもがロールモデルに出会う事も大事ですが、大人が自分自身と向き合って、自分自身を受け入れられるようになることが大事だという話でした。」

ニュージーランドの荻野さん:「ニュージーランドの親は、デフォルトが「あり完」なので、教員がそれをコントロールしようとすると大変です。コントロールするのではなく、それぞれを伸ばしていくのが教員の役割になります。日本の教育の在り方、社会の在り方の枠が、大きな問題になるのかなと思います。どこにボーダーがあるのか、壁があるのかというのが、日本には分かりにくくて、その壁に穴を開けることが難しいことだと感じました。

松嶋さんのインスピレーショントーク

その後、リアル会場とオンライン会場の両方とも、グループメンバーのシャッフルを行い、3人目のスピーカーである松嶋さんのトーク「地域×学校×ICT」が始まりました。

情報の授業を、ICTを活用して地域と結びつけていく松嶋さんの授業は、様々なところで注目されています。その一方で、「それは、松嶋先生だからできる授業ですね。」「その授業は、趣味ではないか」と言われているのだそうです。それに対して、「生徒のために・・」というのは、もしかしたら生徒依存であり、「趣味です」と言ってしまって良いのではないかと思っているとおっしゃっていました。

ワールドカフェ第2、第3ラウンド

ワールドカフェの第2ラウンドの問いは、次のようなものでした。

問2)組織を超える学びをどのように可能にしていきますか?そこにオンラインはどのような役割を果たしますか?

15分程度のグループ対話を行い、次のような声が出てきました。

1グループ目:「子どもたちを見ているということが大事なのではないか。主役が子どもたちであるということを忘れずにいれば、私たち大人、組織がみんなで協力できるのではないか。学校だと、「子どもたち」というように複数になり、1人のときと見る目が変わるが、主役を忘れずにいれば、連携がうまくいくのではないかという話になりました。」

福岡の和田さん:「学校の先生って保守的で、組織を越えて繋がることに対して、最初はとても怖がっていると思います。でも、花巻北に集まっている先生方が、Zoomで簡単に繋がれるんだという体験をまずはやってみるということが大事なんじゃないか。オンラインに来てねというよりは、こうやって押しかける。あちこちにこうやって押しかけていけば、体験してくれた人たちの間にどんどん広がっていくのではないかな。そういう「オンライン黒船襲撃」というのを考えました。」

再び、グループメンバーを交代し、最後の問いについて考えました。最後の問いは次の通りです。

問3)未来からの使者である生徒の将来をどのように創っていきますか?

13分間のグループ対話の後、リアルとオンラインからの声を共有しました。

1番目のグループ:「渦は自分たちで創っていくものであり、私たちは生き様を見せていけば良いのだ。」

ロナさん(高2):「私は、担任の先生が大嫌いです。その理由は、「仕事は思い通りにならない。仕事は楽しくないよ。楽しくないのが仕事なんだからしょうがない。」といつも言っているからです。私の周りには、その影響を受けている生徒もいます。そういう大人からガードしてくれる大人のサポートが子どもの未来に繋がっていくのかなと思っています。」

島根から八坂さん:「私が子どもだった頃は、突出して何かができているけど、ダメダメなところもあるという大人がたくさんいたんですが、今は、すべてができなくてはいけないという育て方になっている気がしています。1つでも得意なことがあれば見えてくるものがあると思うので、バランスの取れた大人に育てようとしなくても良いのではないかと思います。」

シンガポールから若林さん:「昔だったら誰もが分かるようなはっきりしたレールが敷かれていて、誰もが同じ方向に進んでいけば良い将来があったが、今はそんな時代ではない。私たちのグループでは、いろんな選択肢があって、しつけをしたり、背中を見せてガイドするのが大人の役割になるのではないか。全くの放任だとうまくいかないかもしれない。例えば、甘いものを食べすぎてはいけないというしつけがあって、食べたらどうなるという問いかけをして選択肢を示してガイドするというのが大人の役割になるのではないかという意見が出ていました。」

ハイブリッド・ワークショップを終えて

今回のような、多様な視点から、お互いに学び合っていくような場を約80名のみなさんが体験したということに大きな価値があると思いました。

このワークショップが実現できた背景には、ICT技術の進歩と同時に、この3年間でお互いに育んできた信頼関係のネットワークがあります。

ワークショップが終わってから、多くの縁のありがたさをしみじみと感じました。

同時に、今回のワークショップでの出会いから多くの創造のサイクルが回っていくはずだという確信を持ちました。

「オンライン黒船襲撃」を、今後もあちこちで展開し、組織を越えた繋がりによって、お互いのメンタルモデルに変容を起こしながら未来を創り出していければと思っています。

みなさん、楽しみながら、共にやっていきましょう!

「教えない授業」が目指すものとは何か?

反転授業の研究代表の田原真人です。

今日は、『なぜ「教えない授業」が学力を伸ばすのか』を読んで感じたことを書いてみたいと思います。

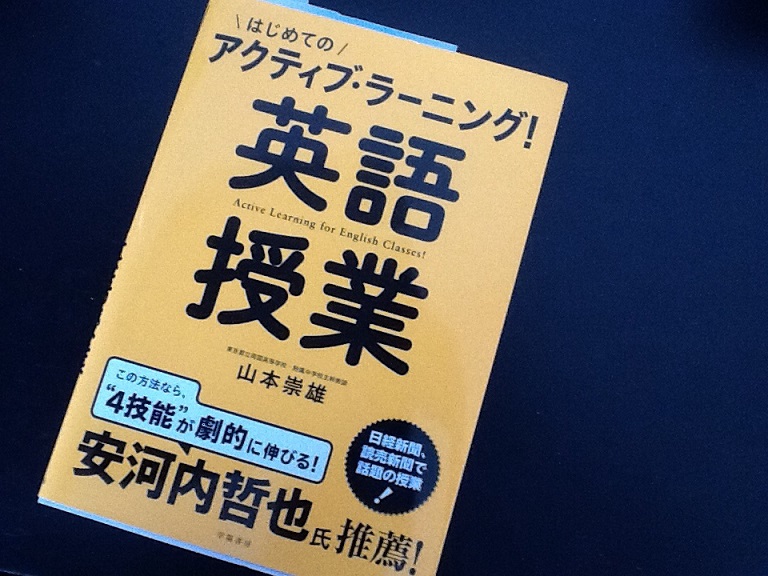

私が東京都立両国高校を訪問し、著者の山本崇雄さんの英語の授業を見学したのは2014年の12月のことです。

新聞で両国高校の取り組みが紹介され関心を持ち、一度、見学させていただこうと思ったのです。

見学したいと思った理由は、もう一つありました。両国高校は私の母校であり、その母校が新しい学びのスタイルを取り入れているということで、ぜひともこの目で見て見たかったのです。

実際に授業を見学し、両国高校の先生方とお話しする中で、根底にある想いの部分で共振、共鳴してしまい、次のブログ記事を一気に書き上げました。

都立両国高校を見学して(上)― フォークダンスのように生徒が動く英語の授業

都立両国高校を見学して(下)― 教師の主体的な学びが生徒の主体的な学びを促す

山本さんから、「短い滞在期間で、こんなに理解してもらえるとは・・」というありがたいコメントをいただいたのですが、その理由は、私自身が考えていることや、取り組んでいることと、根底にある想いが共通していたので、そこで起こっている氷山の一角から、水面下の部分を想像できてしまったのです。

山本さんの新著、『なぜ「教えない授業」が学力の伸ばすのか』は、山本さんの授業に対する考えをまとめたものです。いわば「教えない授業」の舞台裏を明かしている本です。

授業見学の後、私自身も「教えない授業」に本格的に取り組むようになったこともあり、今回、本を読みながら、山本さんの言葉の一つ一つによって、この数年間で自分が取り組んできた様々なことが想起され、新たな気づきとともにそれらが言語化されていくという体験をしました。

この記事では、客観的に山本さんの本を紹介するというよりも、山本さんの本を読んだことで私の中に起こった化学反応について書きたいと思います。それによって、「教えない授業」の背後にある考えが、より多くの方に伝われば幸いです。

それは、震災からはじまった

山本さんの「教えない授業」と、私の「反転授業の研究」の活動の共通点はたくさんありますが、出発点になるのは、どちらも東日本大震災がきっかけとなって始まったものだということです。

私自身の場合は、震災そのものも私の人生に大きな変化を与えましたが、それにも増して、「直ちに影響はありません」「福島は完全にコントロールできている」に代表される欺瞞的な言葉の数々がまかり通っていくことに大きなショックを受けたのです。

どのようにして、このような社会ができてきたのかという問いに導かれて考えていくうちに、日本は「立場主義」の社会であり、大人になっていく過程で、自分らしく生きることを手放し、立場に応じて適切な行動をする社会適応インターフェースを身につけていくように外から条件付けられているのではないかと考えるようになりました。

未来学者のアルビン・トフラーは、『第3の波』の中で、大衆教育は、時間厳守、服従、反復作業の3つを叩き込むものだと看破しています。自然と共に生きていた農民を工場労働者として育成するために、学力テストによる序列化と、レールから外れると生きていけないという恐れをアメとムチとして使い、外発的動機付けによって子どもたちを規格化してきたのです。それは、日本においては、その方法が戦前の国民教育に応用されました。戦後も、形を変えて、子どもたちを規格化していく教育システムは作動し続け、その結果として、自分とは切り離され、立場に従って行動する震災後の状況が生まれているのだと思いました。

このような考えは、予備校講師として、まさにその教育システムを支えるべく働いてきた自分自身の存在を脅かすものでした。今まで使っていた叱咤激励の言葉を使うことができなくなってしまいました。発信力が落ちたことで、経営しているネット予備校の収益も落ち込んでいきました。今までと異なるパラダイムへとシフトするためには、ぐーっと暗闇の中に潜っていく必要があると感じました。

その結果、たどり着いたのが、「反転授業」であり、「教えない授業」だったのです。

私にとっての「教えない授業」の役割は、安冨歩さんの『生きるための論語』に出てくる<学習>という言葉を使うとうまく説明できます。安冨さんは、学習を次のように説明します。

「学」という段階では、受け取ったものが何なのか、学ぶ者にはまだ意識化されていない。より正確に言えば、細部に意識が集中してしまうことによって、全体が無意識化されてしまっている。ここには余計なものが染みこんでおり、この行為によって魂は多かれ少なかれ、呪縛されている。

それがある時、「習」によって完全に身体化される。すなわち、細部が身体化され、無意識化されることによって、逆に全体が意識化され、「ああこれか」と分かるのである。そうなることによって、不必要なもの、余計なものは排除される。こうして呪縛から抜け出したときに、人は学んだことを自由に駆使できるようになり、喜びを感じる。

「学」のプロセスに偏った教育をしていくと、子どもの魂は呪縛されていきます。その結果、魂の上に蓋がされ、社会適応のためのインターフェースが構築されていくのだと思います。

私の「教えない授業」では、「学」は動画で各自が学べるようにし、集まって学ぶときには「習」のプロセスを中心に行います。

つまり、「魂の脱植民地化」を促していくのが、私の「教えない授業」です。

震災後、あれ程のことがあったのにもかかわらず、何事もなかったのかのように日常が進んでいくことに、なんとも言えない孤独を感じました。しかし、5年が経ち、震災を受け止めて変化を起こしている人たちが確実に存在していることに大きな勇気をもらっています。

山本さんは、次のような言葉を書いています。

「人間には、ゼロからスタートしなければならないときが来る。教師がいなくても学び続ける子どもたちを育てなければならない。」

震災を通して私が感じたことと、山本さんが感じたことは、もちろん異なるはずです。

でも、山本さんが、震災を受け止めて、行動を始めた数少ない人の1人であるということに、感謝のような気持ちを感じています。

学びのフラクタル構造

教えるのを止めてから、私の存在価値は何なのだろうかということを考えるようになりました。

予備校講師時代には、間違いなく「田原の物理講義」という商品を提供していたのです。

知的好奇心をくすぐり、分かりやすく、成績も上がる・・・という講義こそが、私が提供しているものでした。

講師と生徒との間には舞台の上と下という区切りがあり、舞台の上で演じる役者と、それを見て楽しむ観客という役割分担がありました。

しかし、舞台から同じ場に下りていったとき、そこに役割を隔てるものは無くなったように感じました。

1人の人間として、正直に向き合い、共に学んでいきながら場を創っていくのだということが、舞台を下りて、しばらくしてから腹落ちしました。

私自身も未来がどうなるかが見えているわけではないということを正直に語り、その中で試行錯誤しながら生きていく姿をさらけ出すしかないのだと思いました。結局は、それこそが、私自身が、その場にいる存在価値なのだと思いました。

山本さんの「教えない授業」でも、同じことなのではないかと思います。

山本さんは、確かに教えませんが、生徒を信頼し、成長を願い、見守るという生き様が、生徒に伝わっているのだと思います。

そのことが、とてもよく現れているのが、巻末の付記の佐澤真比呂さんの感想です。

彼女は英語劇の部長として、部員に対してリーダーシップを発揮する立場にありました。

部員が思うように動いてくれない状況の中で、佐澤さんは、次のような気づきを得ました。

愕然としました。それと同時に、もしかして、と思ったのです。以前の先生の役割が、私に変わっただけなのではないか、と。その役割を担う人が変わっただけで、実際は何も変わっていないのではないか、と。これは、恐ろしい仮説です。しかし、そう考えると様々なことに納得がいきました。今やる気がある人は、自立して歩き始めることができている人なのでしょう。だとすれば、やるべきことは一つしかありません。

その気づきから、佐澤さんは、徐々に「教えない部長」になっていくのです。

そして、その体験を通して、山本さんの姿勢を深く理解できるようになっていきます。彼女は、最後に次のように述べます。

この1年間を振り返ると、先生は私たちに対して直接的に何かを「教えて」下さることはほとんどなかったけれど、その姿勢から教えて下さったことならたくさんあります。その最たるものは、やはり「自立して歩いて行く力」でしょう。先生にも口出ししたかったことは山ほどあったはずです。しかし先生は何もおっしゃいませんでした。私たちが学習する機会を奪わないために、です。

愛情をかけられた子どもは、そこから学び、同じ方法で愛情をかけられるようになっていくのだと思います。それは、教師と生徒との間でも同じことだと思います。

教師と生徒の関係や、親子の関係から学んだことが、生徒同士のグループ内で再現され、体験を通して理解が深まっていくという学びの仕組みこそ、学校という場に集まって学ぶ本来的な価値なのではないでしょうか。

両国高校には、活発な教師の学び合いのコミュニティもあり、真摯に学んでいく教師の姿勢が、自然な形で生徒に伝わる仕組があります。

私が「反転授業の研究」で実現したいのは、学校内に学習コミュニティがなくても、オンラインで学び合うことで、お互いに励まし合って真摯に学んでいく姿勢を整えていく場を創ることです。

私たちは、今、教師の本来的な存在価値と向き合う場面に遭遇しているのだと思います。

山本さんの「教えない授業」は、これからの教師の存在価値を姿勢によって示しているものではないでしょうか。

対談:炭谷俊樹(ラーンネットグローバルスクール)×田原真人

探究学習を行っているラーンネットグローバルスクール代表の炭谷俊樹さんと対談させていただきました。

ラーンネットには、「先生」はおらず、代わりに「ナビゲーター」と呼ばれる人たちがいて、普通の教師とは違った役割、アプローチ、関係性で子どもに接しています。

ラーンネットで実施している「ナビゲーション講座」は、ナビゲーターの接し方、声かけの仕方を学ぶことができ、大変人気があります。

先月、この「ナビゲーション講座」を、はじめてZoomを使ってオンラインで行いました。

オンライン講座の企画と運営をお手伝いさせていただいたことをきかっけに、炭谷さんと繋がり、対談させていただくことになりました。

教育に対する想いに、多くの共通点がありました。

対談:江藤由布×田原真人

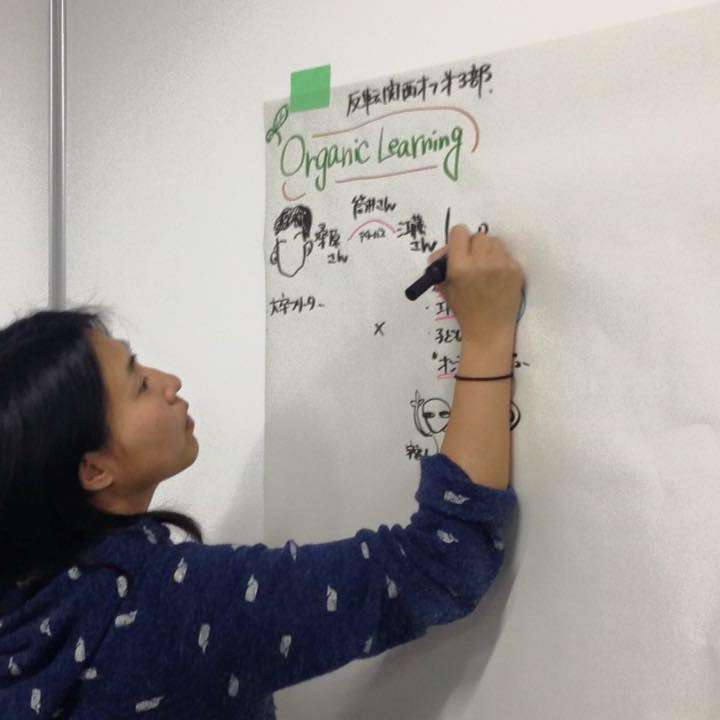

江藤由布さん(近大附属高校英語科教諭・一般社団法人オーガニックラーニング共同代表)と「反転授業の研究」代表の田原真人がZoomで対談しました。

『生きるための論語』からAL型授業の本質を学ぶ

反転授業の研究の田原真人です。

私たちは、なぜ、アクティブラーニング型授業や反転授業を行うのでしょうか?

「知識基盤型社会に必要な21世紀スキルを身につけるため」という説明がされることもありますが、私は、この説明に違和感を感じます。

私が、問い直したいのは、学力テストによる序列化、社会的地位による序列化を外発的動機付けに使われることで学習回路が阻害されてしまうという仕組みです。

そのように条件つけられた環境の下では、生徒は、疑問を感じたり、深く考えることを止め、丸暗記したり、反復練習したりする方が、短期間で高得点を取れるということを学んでいくのです。

この学習回路が阻害される仕組みを維持したまま、「21世紀スキル」を移植しても、それが、新たな序列化の要素になるだけです。

どのようにすれば、生徒が自分で考え、主体的に学ぶような環境を作ることができるのか?

そのような環境において、教師の果たす役割は何か?

自分で考え、主体的に学ぶ生徒たちが増えたとき、組織や社会はどうなっていくのか?

そんな問いを心に抱いて、活動をしてきましたが、この問いに対して、大きなヒントになる書籍と出会いました。

それが、安冨渉著 『生きるための論語』です。

君子は周辺の小人を感化して学習回路を開く

私自身には、論語を読み解ける素養がないので、以下のことは、安冨さんの論語解釈を読んで、そこから感じたことであることを、最初にお断りしておきます。

安冨さんは、論語における「学習」を、次のように解読します。

「学」という段階では、受け取ったものが何なのか、学ぶ者にはまだ意識化されていない。より正確に言えば、細部に意識が集中してしまうことによって、全体が無意識化されてしまっている。ここには余計なものが染みこんでおり、この行為によって魂は多かれ少なかれ、呪縛されている。

それがある時、「習」によって完全に身体化される。すなわち、細部が身体化され、無意識化されることによって、逆に全体が意識化され、「ああこれか」と分かるのである。そうなることによって、不必要なもの、余計なものは排除される。こうして呪縛から抜け出したときに、人は学んだことを自由に駆使できるようになり、喜びを感じる。

私が、今の教育システムに対して感じている違和感は、安冨さんの言葉を借りると、「学」により魂が呪縛された状態を生み出すことに重点が置かれ、「習」により呪縛から抜け出して、無駄なものを自ら選んで捨てることで主体性を確立することがおろそかになっているのではないかということになります。

では、「学」と「習」とが十分に作動するためには、どのような構えであれば良いのでしょうか?

安冨さんは、それを、君子と小人の対比によって説明します。

君子:学習回路が開いている人。自分を常にモニタリングして、人の言うことに耳を傾け、自分の間違いに気づいたら、直ちに受け入れ、更に自分の行動を改める。

小人:学習回路が閉じている人。自分の過失を認めてしまうと、全人格を否定されたように感じるため、言い訳をし、行動を修正できない。

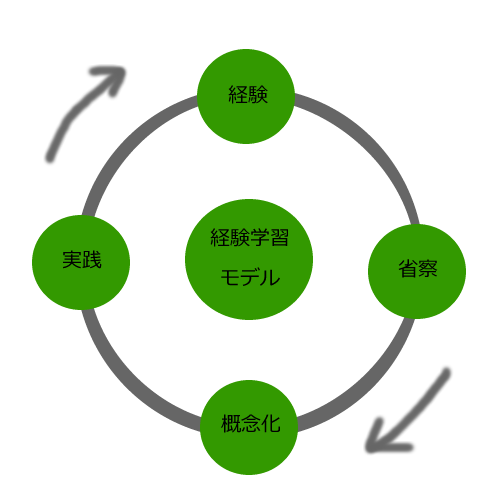

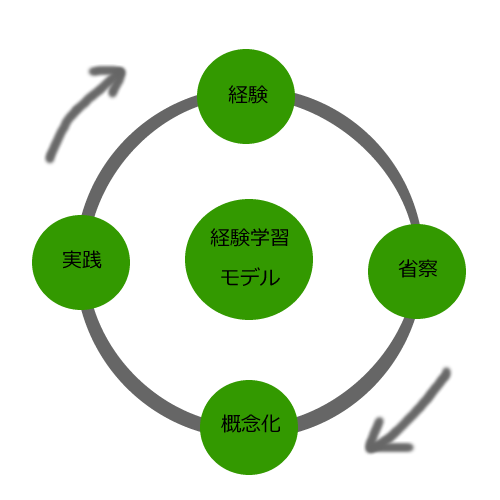

君子の在り方は、経験学習サイクルを回すことが身についている人の在り方に似ていると感じました。

自分の行動を真摯に振り返り、間違いに気づいたら直ちに修正していくという在り方が君子なら、学習者が経験学習サイクルを回せるように支援していくアクティブラーニングは、いわば、「君子を育てる教育」なのではないでしょうか。

しかし、人間は、周りの影響で君子にも小人にもなり得る存在だと思います。小人の在り方をしている人は、どのようにして君子へと変わっていくのでしょうか?

それに対して、安冨さんは、次のように述べます。

君子がいれば、周辺の小人は感化されて学習回路を開く。

この言葉は、私たちが対話を重ねる中で出会った「LearningがLearningを促す」「学び続ける教師が、生徒の主体的な学びを促す」という言葉と重なるものだと思います。

教師が君子として振る舞い、教室の生徒たちの学習回路を開き、生徒たちを君子へと導いていくというのが、私たちの目指すアクティブラーニングや反転授業だと考えると、すっと腹落ちする感覚がありました。

実際、反転授業の研究の活動を通して出会った、小林昭文さん、下町壽男さん、和田美千代さん、江藤由布さんなどアクティブラーニングのトップランナーたちは、常に学び続けながら、自分の心と繋がった率直な言葉を発信しています。そして、その在り方に周りが感化されて、学習回路が回り、変容の連鎖が起こっています。

君子による呪縛なき秩序形成

安冨さんによると、孔子は、君子による学習に基づいた社会秩序を考えていたのだそうです。

それが、どのようなものなのか、コミュニケーションと学習の関係から考えていきます。

まずは、小人が集まった社会に生まれる秩序について考えてみましょう。

小人は、学習回路が閉じていて、自分の行動を修正しないので、相手との違いを無視し、同じものを共有しているという思い込みを形成します。これを、「同」と呼ぶのだそうです。

この延長線上に生まれるのが、共同体への帰属意識の形成により、お互いに呪縛し合う秩序です。

学習回路が閉じている小人は、学んだことによって魂が呪縛されている状態から、「習」によって抜け出すことができずに、他人の地平で生きる「魂が植民地化された状態」になっていきます。

言い方を変えれば、小人であふれている社会は、少数の権力者に支配されやすい状況だということになります。

一方、君子は、学習回路が開いているので、コミュニケーションを通して発生する相互の違いを学び合いのエネルギーに変えて学習回路を回していきます。お互いが自分の心に忠実に従って言葉を交わすことで、一時的に紛糾する状態である「乱」になりますが、それを途中経過として、尊重のある動的な調和状態である「和」に達します。

君子は、学習回路の正常な作動を守り抜き、自分の地平で生きるので、他人からの支配を受けにくく、自分たちの活動によって調和を生み出そうとします。

私たちは、オンライン講座を運営するときに、安心安全の場を創り、心を開いて対話していくと、しばしばカオスに陥り、その先に一体感のあるチームが生まれるというプロセスを何度も体験しました。それぞれが、お互いを尊重し合いながら、自由にコミットメントしていくと、場にエネルギーが流れ、個の能力の足し合わせ以上の成果をチームで達成することができました。それが、「和」の状態なのだと考えると納得がいきます。

「和」が達成されると、安心感と幸福感を感じられるようになり、よりいっそう、場に対して自分を投げ出していくことができるようになります。

私は、アクティブラーニングや反転授業で目指すものは、学習者に、この「和」を体験させることなのではないかと思います。

学んだことを、自分の中で消化して、余計なものを捨て去って身体知として身につけることで個性が磨かれていき、自分自身と繋がりながらコミュニケーションを取ることで「乱」を超えて「和」へ至るという体験こそが、未来を創る能力を育成すると思うのです。

私たちが、2013年に反転授業の研究を始めたとき、私たち自身がグループワークや対話などの経験を十分に持っていないことを自覚し、オンラインでの学び合いを通して体現することを目指してきました。オンラインの学び合いによって教師が主体的に学ぶことではじめて、教室での生徒の主体的な学びを促すことができると考えたのです。

試行錯誤をしながら、学び合いのオンライン講座を続けていく中で、受講者だった和田美千代さんから、「この豊かな場は、まさにネット果樹園だ」という言葉をいただき、オンラインに「和」を体現することができたと感じました。

そのとき、「この体験を広めていけばいいのだ」という強い確信が生まれました。そして、実際に、体験を共有した人たちが、教室の実践に生かしてくれるようになってきました。

安冨さんの『生きていくための論語』を読み、私たちが進む方向が間違っていなかったのだと大変勇気づけられました。

アクティブラーニングという言葉が、現在、急速に広がり、アクティブラーニングという授業形式を取り入れようとしている教師も増えています。

しかし、重要なのは形式ではありません。

教師自体が学習回路を開き、常に周りのすべてから学んでいるときに、それに感化された生徒たちも学習回路を開き、教師の率直なフィードバックを頼りに学習回路を回し、グループ学習の中で「和」を体験するということが重要なのだと思います。

そのような体験をした生徒たちが、社会に出て、自分の心と言葉とを一致させ、「乱」の状態になることを恐れずに君子として行動していってくれるはずです。それが、調和のとれた社会秩序を形成することに繋がっていくことでしょう。

私たちの多くは、社会秩序というものは、法律や規範によって作られているものだという幻想の中で生きています。

小人は規範に従って「同」になりますが、君子は自らの心に従い、魂の作動を頼りに行動します。

生徒たちの魂の作動を押さえ込み、学力テストによる序列化によって適応行動へと誘導していく教育は、小人を生み出していく結果を生み出しているのではないでしょうか。

私たちを取り巻く社会秩序は、小人の在り方が広がっていることによって維持されているように思います。

より調和の取れた社会を作るために、教育の世界で私たちができることは、まず自分たちが君子の在り方を体現し、生徒を感化することによって、世の中に君子を増やしていくことなのではないかということを、安冨さんの本を読んで感じました。

対談:長谷川伸(関西大学)×田原真人(反転授業の研究)

反転授業の研究の田原真人です。

関西大学の長谷川伸さんと対談させていただきました。

学生が授業への参加度を高め、分かる喜びを感じることができるために、どのような工夫をしているのか。

長谷川さんが、強い関心を持って取り組んでいるゲシュタルト療法について。

感情の抑圧と魂の植民地化の関係。

そんな話をしているうちに、バラバラだった要素が繋がり、アハ体験が起こりました。

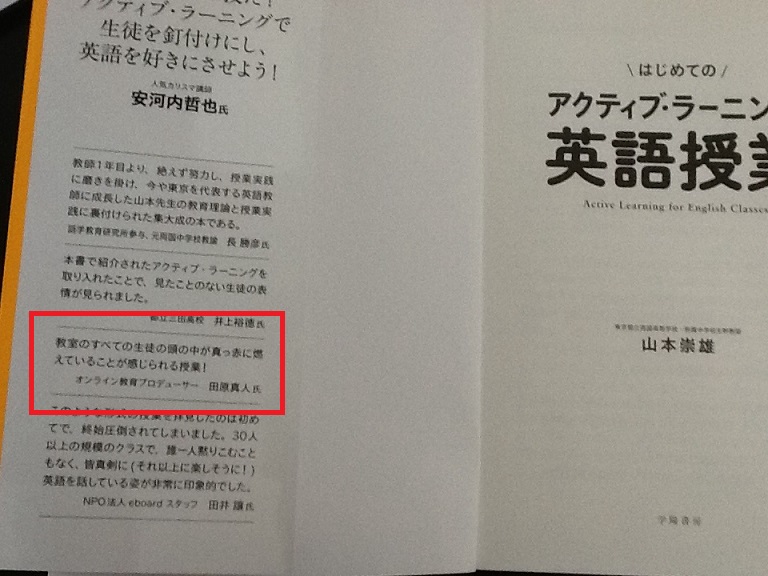

対談:筒井洋一×田原真人

反転授業の研究の田原真人です。

私たちのグループが運営するオンライン講座では、運営ボランティア制度を導入しています。

これは、京都精華大学で筒井洋一さんが行っていた授業に導入されていたCT(Creative Team)にヒントを得て、導入したものです。

本家本元の筒井さんは、現在、京都精華大学を退官され、大学を社会に開いていき、社会を大学に繋げていく新しいチャレンジを始めています。

前回行われたオンライン講座では、筒井さんが運営ボランティアとして加わってくださいました。

筒井さんが、今、チャレンジしていることや、オンライン講座に運営ボランティアとして参加して感じたことなどについて、対談しました。

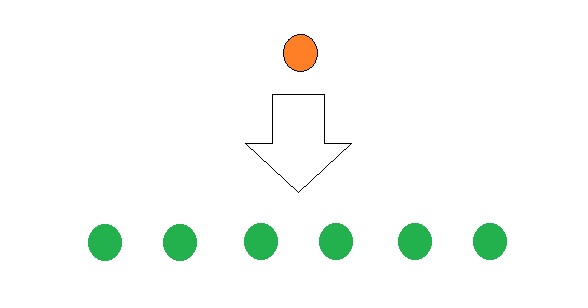

一から多、そして、循環へ

反転授業の研究の田原です。

先日、オンライン講座「iPad/iPhoneでつくるカンタン動画作成」が終了しました。

運営チーム24名

受講者24名

という構成で、1ヶ月間にわたりオンラインで学びあいを続けてきました。

反転授業の研究のオンライン講座では、

自ら学ぶ楽しさを感じられるような場つくり、

自分ごととして関われるようにする仕組みづくり

ということをずっと考えてきています。

オンライン講座で、運営チームや、受講者として体験したことを、各自の現場での取り組みに生かしてもらいたいと思い、参加型の組織運営、主体的な学びにこだわってやってきました。

講座をスタートしたころから考えると、運営チームのチームビルディングも、オンライン講座での学びも、かなり深まってきたと感じています。

今回は、今までよりも、さらに一歩前に進んだような感覚がありました。

そのきっかけとなったのは、当初、運営ボランティアとして参加していた川上さん、跡部さん、松島さんが、自らの判断で受講者に回ったことでした。

講座が良いものになるために、それぞれがどうしたらよいのかを考えたときに、運営ボランティアよりも、受講者で参加したほうが全体としてプラスになると判断してくれたのだと感じました。

それを受けて、

・無料で参加する運営ボランティア

・37,800円を払って参加する受講者

という2つの選択肢の中間の選択をできればよいのではというアイディアが生まれました。

ここが、0か100かになっていることが、各自の判断によるスムーズな調整を妨げているような気がしたからです。

それで、運営ボランティアのみなさんには、

・自分の貢献の度合い、

・学びの度合い、

・オンライン講座への応援の気持ち

などを総合的に考えて、自分にとって、もっともしっくりくる金額を自分で決めて払ってもらうことにしました。

もちろん0円もありということで。

このように、信頼をベースに、調整を場にゆだねることで、学びと収益のバランスが、より調和の度合いの高いところに移動するように感じています。

今回、運営チームの中で、様々な役割が自然発生しました。

運営統括が指示を送るのではなく、

「こんな役割があったらいいんじゃないか?」

と考えた人が、勝手にその役割をやり始め、

そのことにみんなが感謝を示していく。

そうすると、チーム全体の思考力が利用できるようになり、

一人じゃ目が届かないところに目が行き届くようになり、

チーム全体で講座をサポートできるようになってきました。

機械論的に組織を組み立てるときは、

最初に役割を定め、

そこに人を当てはめていきます。

これは、多から一をつくる仕組みです。

しかし、生命論的な組織では、

まずはみんなで集まり、

それぞれが自分のやりたいことや、

自分がやれることを考えながら、

ぐちゃぐちゃと動いているうちに、

自然とうまく役割分担が生まれてきて、

いい感じでチームが流れていきます。

生き物は、受精卵から始まり、

細胞が分化してシステムを作り、

循環を生み出していきます。

一から多、そして、循環

というのが、生き物の仕組みだと思います。

生き物のような自己組織化が、

まさに運営チームや、講座全体に生まれていたように感じました。

自己組織化が起こると、

場からエネルギーがわきだし、

参加している人たちの活きも引き出され、

どんどん元気になっていきます。

それが、何とも言えずうれしいです。

講座が終わり、

オンライン講座の在り方も、

そろそろ次のステップに進むときが来たかもしれないと

感じています。

次のステップについて、

皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。

熊本×反転G vol.7 〜自主避難所の運営。震災からこれまで、そしてこれから 〜 6/26

6月26日(日)のお話会でゲストになってくださった野村順子さんの録画を公開いたします。

・なぜ野村さんが震災直後から状況を判断しながら自ら避難所を運営していけたのか

・熊本震災のニュースが他県で話されなくなってきた今、被災者、支援者はどのような局面を迎え、どのような気持ちで過ごしているのか

・野村さんの視点から、被災者ではない私たちができること、これから熊本復興に必要だと思われること

など知ることができます。

ぜひこの録画をご覧いただき、改めて熊本震災のことについて考えていただけたらと思います。

no.1

no.2

動画を作ると人生が変わる(7)~ドラマが起これば未来がやってくる

反転授業の研究の田原真人です。

10年前に動画を作り始めたことで、人生がどのように変わってきたのかを連載しています。

動画を作ると人生が変わる(1)~自分の分身ができた

動画を作ると人生が変わる(2)~理解速度にシンクロさせる

動画を作ると人生が変わる(3)~学習環境を整える人になった

動画を作ると人生が変わる(4)~動かすと理解できる

動画を作ると人生が変わる(5)~コミュニケーションを改善する

動画を作ると人生が変わる(6)~多様性が学びに繋がる仕組み

動画を作りはじめると、生身の自分の存在意義が問われてきます。

自分のやっていたことの多くは、動画で置き換えられる。いや、むしろ、動画にしたほうがよかったりするという状況の中で、生身の自分がやるべきことは何なのかという問いが自然と生まれてくるのです。

「教師の仕事の中で、動画に代替されないことは何なのか?」

動画を作ることは、この本質的な問いを生み出すトリガーになります。

この問いが、あなたを別の次元へと連れて行ってくれます。

動画を作ると人生が変わるのです。

意識を向けると世界が広がっていく

僕は、最近、「意識をどこに向けるか」ということが大事だと考えるようになりました。

意識を向けると、世界のその部分が拡大していくのだということを実感しているからです。

人間は、意識を自分の内部に向けることもできれば、外部の世界に向けることもできます。

個人が社会の部品として組み込まれていくのではなく、個人と社会とが、お互いに活きを引き出すような関係になるためにはどうしたらよいかと、ずっと考えているのですが、最近は、個人の意識が、内部世界と外部世界とを循環することが大事なのではないかと思い始めました。

工業化社会の労働者を大量に作り出す教育は、テストによる序列化という仕組みを作り、アメとムチによって生徒の意識を外部世界に向けて来たのではないでしょうか?

大量生産、大量消費の社会は、人々の欲望にアクセスし、人々の意識を外部世界に没頭させてきたのではないでしょうか?

その結果、内部世界がしぼみ、同じような思考パターンを持った人が大量に生み出されるという状況が生まれているのではないかと思います。

そのような教育を受け、そのような社会で育ってきた自分にも、それは当てはまります。

意識を内部世界に向けること、つまり、「自分が、自分について考える」ということは、自己言及的な行為です。

自己言及のサイクルをぐるぐる回すと、差異が増幅されて拡大していきます。

つまり、意識を内部世界に向けていくと、個人が自然と多様化していくのです。

一方で、欲や怖れに対する反射的な反応には個人差はほとんどありません。外部から欲や怖れにアクセスされ、単純な反応を引き出されているうちに、同じインプットに対して、同じアウトプットを返していくような大量の人間が生まれてきます。

これは、人を外から操作するときに使われてきた方法であり、大量生産型の教育や、大衆操作にも利用されてきた方法です。

人間の欲望は、本来は、有限のものです。お腹がいっぱいになれば食欲が治まるように、普通は物理的な限界に達して減衰していきます。

しかし、テクノロジーの発展によって、欲望をバーチャルな世界へ移すことができるようになり、欲望を無限にかきたて、意識を常に外部に留めさせることができるようになってきました。

これは、とても大きな危険性を持っているのではないかと思います。

このような時代においては、人間の意識を内側に向けていくことを学ぶことが、かつてないほど重要になってきているのではないでしょうか。

生徒の意識を内部世界へ向け、自ら問いを持って学び、内部世界を拡大していくことを支援することが、現代の教師に求められている役割なのではないでしょうか。

動画を作成することで、教師が新たな役割の重要性に気づき、役割をシフトするのであれば、この連載のタイトルにあるように、「動画を作れば人生が変わる」のです。

教室の壁は、「檻」から「細胞膜」へと変化する

生徒を欲と怖れによって支配する仕組みが発動するためには、例えば、次のような条件が必要です。

1)外部と遮断し、文脈を固定する。

2)アメとムチによって、意識を常に外側に向け、疑問を持たずに競争させる。

教室が、支配の場であるときには、教室の壁は、生徒が逃げられないように閉じ込めておく檻の役割を果たします。

このような問題に気づいた教師たちは、生徒が自ら学ぶための場つくりを始めています。

そのような学びが起こるための条件は、以下のようなものになるかもしれません。

1)外部に開いていて、人も情報も行き交う。

2)問いを持つことが尊重され、お互いの自由な活動が認められる安心安全の場

このような場で、教師が、幅を持った文脈を作ると、生徒たちの活動が生まれてきます。

その活動に対して注意深く観察し、受容し、励ましていくと、活動量が上がっていき、相互の関係性の質も上がり、場を舞台としたドラマが展開するようになり、全体が一つの生き物のようになり、場に<いのち>が創発してきます。

場に<いのち>が生まれると、そこに展開するドラマが、生徒たちに多様な役割を与え、生徒たちの「活き」を引き出していきます。

単純ではない創造的な状況において、各自が何をやったらよいのかを考えることで、生徒の意識は内部と外部とを循環し、外部世界から刺激を受け取りながら、内部世界を拡大していきます。

このとき、教室の壁は、外部と内部を緩やかに隔て、内部の化学反応の可能性を高める細胞膜のような役割をします。

細胞膜によって囲まれた空間の中で、場の<いのち>も、内部と外部との循環を起こしながら、<いのち>のドラマが展開していくのです。

まずは、私たちから体現していこう

反転授業の研究がスタートした2013年頃、頻繁に話題になっていたことがあります。

それは、

「自分たちが体現していないものは伝えられない」

ということです。

教室に愛を起点とした与贈循環を起こし、場の<いのち>を創発させたいのであれば、まずは、自分たちの学び場に、そのような循環を起こし、その体験から学んでいくことが大切なのではないかと思いました。

こうして、反転授業の研究が主催するオンライン講座が始まったのです。

はじめてから3,4回目のときに、オンラインの場が安心安全の場になり、一体感が生まれました。

バラバラだった「私」が集まり、講座を通して「私たち」というグループが生まれたという実感がありました。

分からないことがあっても、場に助けを求めれば、誰かが助けてくれて進めるようになる互恵互助の関係が生まれ、幸福感が場に満ちるようになりました。

この体験を、次の講座、次の講座へと繋いでいくためにどうしたらよいかと考えた末、運営ボランティアという仕組みが生まれました。

オンライン講座を体験し、場の<いのち>の自己組織化を体験した人たちへ一括メールを送り、希望者は運営ボランティアとして参加できるようにしたのです。

怖れのサイクルが回ると、フリーライダーが大量に出たらどうしようという心配が生まれますが、愛を起点とした循環は、相手を信頼することから生まれるのです。

運営ボランティアという仕組みは、反転授業の研究のオンライン講座の大きな特徴となり、講座を提供する人と消費者という枠組みをぼやけさせ、役割を流動化させ、それぞれが自由に動き出しやすくなる状況を生み出しました。

今回の受講者は、未来の運営ボランティアであり、未来の運営者であり、未来の講師なのです。

そのような学びの循環に迎え入れていくというような気持ちで、オンライン講座の告知を行っています。

運営チームのメンバーは、毎回異なりますが、オンラインの場に生まれる<いのち>は、ずっと継続し続けているのです。

すでに新しいドラマは始まっている

「iPad/iPhoneを使ったカンタン動画作成」の講座は、ICT教育を広める団体Sensei TIPSと、反転授業の研究とのコラボ講座ということで、プロジェクトがスタートしました。

コラボ講座は、3回目なのですが、運営チームの中にオンライン講座を体験していない人が含まれることや、運営チームの人間関係ができていないところからプロジェクトがスタートするので、非常に難しいところがあります。

しかし、異なる経験を持つ人が入ることで、新しい可能性が産み出されるというメリットもあります。

Zoomでミーティングを行い、運営チームのチームビルディングを進めていたときに、熊本震災が起こりました。

プロジェクトの活動に集中することが難しくなり、一度、活動を中断しました。

1カ月の中断の後、プロジェクトを再開したのですが、約20名の運営チーム自体も自己組織化的なプロセスで動いているので、動き出すまでに時間がかかります。

お互いに思いがうまくかみ合わず、各自が身動きが取れない状況になりました。

プロデューサー役の僕は、この身動きが取れない状況は、どこから生まれているのだろうかということを一晩寝ないで考えた末、場に対しての洞察を述べた15分ほどの動画を作成し、チームで共有しました。

それをきっかけに、各自が想っていることを外に出しはじめ、エネルギーが循環し始めました。

チーム内からいろんなアイディアが出てきて、それを次々に実行していきました。

運営チームの意図が明確になり、各メンバーが意図に沿って自由に動けるようになってきました。

そんな中で、1つのドラマが生まれました。

運営ボランティアとして参加していた川上政嗣さんが、資金面でも運営チームを支援したいという理由で、受講者に回ったのです。

運営チームで学ばせてもらいつつ、受講者として学べないかという提案でした。

川上さんに続いて、跡部弘美さんも、受講者の申し込みをしました。

同じような気持ちで、運営ボランティアに参加してくださっている人がたくさんいることを知りました。

2人の愛を起点とした行動が、運営チームの一体感を高め、講座に学びの渦を巻き起こしていくための核が生まれました。

この行動をきっかけに、運営ボランティアか受講者かの2択以外の選択肢を作ったほうがよいという議論が生まれました。

オンライン講座に受け継がれてきた場の<いのち>は、今回の場にも確かに受け継がれています。

未来は誰にも分かりません。

未来が不安定であることを怖れると、大きいものや強いものに頼り、安定を求めたくなります。

周りの行動を縛り、すべてを予定通りに進めたくなります。

しかし、生きているということは、常に不安定なのだということを認めて、不安定なまま、自分の<いのち>を創造の場に注ぎ込んでいくとドラマが生まれます。

このドラマは、参加者に生きがいを与え、予想を超えた素敵な未来をもたらしてくれます。

僕が、先の見えない状況の中でいつもつぶやいているのは、「結果を求めずに、ドラマを起こすことに集中せよ」ということです。

ドラマが起これば、未来がやってくるのです。

すでに、ドラマは始まっています。

あなたも、このドラマに加わりませんか?

申し込みの締め切りは、本日(6月3日)です。

動画を作ると人生が変わる(6)~多様性が学びに繋がる仕組み

反転授業の研究の田原真人です。

10年前に動画を作り始めたことで、人生がどのように変わってきたのかを連載しています。

動画を作ると人生が変わる(1)~自分の分身ができた

動画を作ると人生が変わる(2)~理解速度にシンクロさせる

動画を作ると人生が変わる(3)~学習環境を整える人になった

動画を作ると人生が変わる(4)~動かすと理解できる

動画を作ると人生が変わる(5)~コミュニケーションを改善する

教師がコントロールしている空間では、生徒は規範に従おうとします。

教師がコントロールを手放すと、はじめて、生徒は自分らしく振る舞うことができるようになります。

各自の自分らしい振る舞いが、自分と仲間の学びにどのように繋がっていくのを理解すると、学びの連鎖や循環が起こりはじめ、ドラマが展開していき、学習コミュニティが生まれていきます。

反転授業の研究のオンライン講座では、いつも上記のようなプロセスが起こるので、それが、自分が運営する物理ネット予備校(フィズヨビ)でも起こせるのか、試してみました。

多様な背景を持った受講者が集まった

5月に物理の学び方を学ぶための2週間の講習会「フィズヨビ講習会(第1期)」を行いました。

受講費は後払いで、受講者が自分が受け取った価値を自分で判断して決めて払うという形式を初めて採用しました。

集まった受講者は、

・東大を目指す高校生

・物理を得意になりたい高校生

・イギリスでインターナショナルバカロレアのコースで学んでいる高校生

・医者を目指している多郎生

・物理を高校で学ばなかった大学生

・働きながら医学部学士編入を目指す人

・医学部再受験のために勉強している社会人

・医学部再受験を目指す看護士

・新しい木造建築スタイルを確立するために大学に入り直そうとしている建築家

・高校時代に物理からドロップアウトしたのでリベンジしたい社会人

・元中学の理科教師

・物理を教える塾講師

・物理を教える高校教師

などなど

物理に対する理解度も、参加の動機も多様な中で、どのような学びを生み出すことができたのでしょうか?

物理の教師である私が何かを教えようと思っても、参加者が多様なので、全員が満足するような講義をすることは不可能です。

ですから、扱う力学の内容について、動画とPDFの資料を用意し、1週間に2問の問題を出し、参加者はそれを解いて写真に撮り、アップロードしていき、お互いにコメントしていくという形式を取りました。

この形式なら、受講者は自分のペースで学ぶことができ、自分の参加目的に応じた行動を取ることができます。

学び方の仕組みを共有したオープニングセッション

オープニングセッションでは、はじめに、私がコルブの経験学習サイクルについて説明しました。

実践 : まずやってみる

経験 : 何かしらの結果が出る

省察 : 振り返って気づきを得る

概念化 : 気づいたことを言語化して新しい実践に繋げる

一人で勉強していると、実践と経験の間を往復するだけになってしまうことが多いですが、グループで一緒に学び合うことで、他の人の考え方に触れることができ、省察と概念化をやりやすくなります。

実践と経験は、各自がマイペースで行う。

省察と概念化は、それぞれの実践からヒントを得て進める。

このように、個人でやることと、集まってやることとを整理したことで、講習会でやるべきことが明確になりました。

その後、「誰かの理解を助けようとして説明するときに、省察と概念化が起こる」と述べ、「助けを求める行為は、誰かに省察と概念化のチャンスを与えること」になるのだから、どんどん助けを求めていこうと呼びかけました。

そして、この学びのメカニズムをグループ全体が理解したときに、自分たちだけで学び合えるコミュニティが生まれるはずだから、それをゴールに設定しました。

導入として話したことは、こちらです。

ドロップアウトしかけた人たちの気づき

Moodleに問題をセットし、受講者がフォーラムに各自の解答をアップし始めました。

勉強が進んでいる人は、早速、問題の解答を作成してフォーラムにアップしましたが、物理の初心者は、当然ながら簡単にはできません。

毎日のように、メールでマインドセットについての話を送っていましたが、直感的にドロップアウトしかけている人が出ている気がして、急遽、Zoomで、お助けルームを開きました。

集まった人たちは、「できる人ばかりで、自分は間違った場所に来てしまったと思い、このままフェードアウトしようかと思いました」と言っていました。

そこで、どんなことを感じているのかを各自が話し、それを共有し、もう一度、学び合いのプロセスについて話し合い、「分からないを発信することが、自分だけじゃなく、周りにとっても役立つ」ということを確認し合いました。

1日1アクションを目標に、とにかく発信するという声が、受講者の中から出てきました。

1週目の振り返りセッションでは、

「中途半端なものを、中途半端なままで出す」

「途中で分からなくなったら、そこまでのものを出せば、誰かがヒントをくれる」

「不完全なものを出しても大丈夫という安心感が大切」

といった気づきを共有することができました。

ブレークアウトセッションで、コミュニケーションを十分にとったことも、学び合いをするための安心安全の場つくりに役立っていたと思います。

学びが爆発し始めた第2週

2週目に入り、受講者の活動量が一気に上がりました。

ドロップアウトし始めていた人が、不完全な解答を出し始めたことで、場がぐるぐる回り始めました。

教える、教わる、他の人の考えを参考にする、励ます、励まされる、提案する・・・

自分のどんなアクションが、他の人のどんな学びに繋がるのかが、だんだんと見えてきて、それぞれが、よさそうだと思うことを自由にやり始めたのです。

学びが勢いよくグルグルと循環し始めました。

他の人が考えたことにヒントを得て、別の人が図を描いてみる。

それを見た別の人が、さらに、発展させた考察をする。

そんな相乗効果が生まれてきました。

例えば、次のような問題を出しました。

この問題に対して、外力Fを大きくしていったときに、作用線の様子がどのように移り変わっていくのかの考察し、図にまとめて整理する人が現れました。

その様子を見ていて、これをアニメーションで示せたら分かりやすいだろうなぁーと思ったので、先日、住ノ江さんに教わったやり方でKeynoteアニメーションを作り、受講者に示しました。

アニメーションにすると断片的な理解が統合され、理解が一気に深まるんです。

しかも、ちょうどよいタイミングで、ちょうどよいものを出すというのが大きなポイントだと思いました。

十分に疑問が熟しているときに、その疑問に答えるようなものを見せることができたときに、学びが深まるのだと思います。

そのためには、スピード感が大事で、手軽に思った通りのものを作ることができる必要があります。

受講者の反応を見て、ビジュアル教材の使い方をよく理解できました。

感動のフィナーレ

第2週の振り返りセッションは、豊かな収穫の場となりました。

第2週には、あきらかに不連続な変化が多くの受講者に起こりました。

不連続な変化は、「気づくこと」によって起こります。

気づくためのヒントが場に溢れていたからこそ、不連続な変化が起こりやすくなったのです。

そして、そのことをみんなが理解したからこそ、場にエネルギーを一緒に投げ込んでくれた仲間に対する感謝が溢れ、感動的なフィナーレになりました。

ブレークセッションでは、どのルームも笑い声が溢れ、楽しそうに話をしていました。

そして、ここで学んだことを生かして、この仲間で学びを続けていくことを確認し合っていました。

反転授業は「学び方を学ぶ」ためのもので、それがうまく機能すると、教師がいなくても、自分たちだけで学び合える状況になります。

教師にとっては、生徒が独立した学習者になることこそがゴールなのではないでしょうか。

多様な背景を持った参加者が集まり、その多様性が視点の多様さを生み出し、物事を多面的に見て気づくことができる豊かな場を生み出しました。

そして、違いが学び合いのエネルギーになり、多くの不連続な変化が起こりました。そして、みんながエンパワーされて元気になりました。

こんな場を創りたかったんだという実感がありました。

僕の中にも、作りたかった現実を出現させてくれた受講者に対する感謝が溢れました。

僕自身も「助けて」を言う

分かりやすい価値を掲げて、それを販売するというやり方では、このような場は生まれません。

人は、体験したことがないことをイメージするのが難しいのです。

だから、フィズヨビ講習会の価値を伝えることに、僕は、とても苦労しています。

そのことを正直に話し、価値を体験したみなさんの力を貸してほしいと伝えました。

多様性のある場での学びは、各自が受け取るものも様々なので、受講料を自分で決め、まだ、体験したことのない人に価値を伝えるという意図で、講習会に対して感じたことを書いて下さいとお願いしました。

参加者の方からいただいた感想の一部を紹介します。

◆hk246さん

学校ではできない理想的な学びができた、これに尽きます。年代や理解度、目指すものなど、置かれた環境がばらばらな人たちが集まって共に勉強し、助け合うことのできる場はそうそうないと思います。

分かる人が分かっていない人に教え、またみんなで同じ問題について「学び合い」をすることで共に理解が深まり、全体がレベルアップすることができているのだと感じました。

また、雰囲気もとても良かったため問題を解いてアップするだけでなく、質問したり答えたりし易かったです。

このような学習ができればと思っていたので、今回の講習はとても楽しく有意義なものとなりました。次回も参加させていただきたいと思います。ありがとうございました!

◆寺本さん

力学の理解が深まりました。質問をしたり、質問に答えたり、他の方の答案をみたり、他の方の議論を読んだりすることで、理解が深まったように感じます。

◆マッスルきたむらさん

建築関係の仕事をしている社会人のものです。

高校の時に物理は完全に落第し、物理からは目を背けて生きてきました。しかしながら、業界の構造自体も、新築から維持管理の時代へと変わって来はじめ、物理(特に力学)とは無縁ではいられなくなってきました。

そこで、今回一念発起し、物理の苦手意識をなんとかしたいという思いで、フィズヨビ講習会に参加しました。

しかしながら、勢いで参加はしてみたものの、参加メンバーが大学受験希望の方や物理の先生という強者ばかりでした。初回の時点で、「失敗した。場違いだった。」と思い、2回目からは不参加のつもりでいました。

しかし、2回目の前日に、ふと前回の動画を見なおしてみたら、「この講習会は、参加者が多様でバラバラあればあるほどサイクルが回りますよ」というメッセージがあり、「ひょっとしたら、自分の落第体験や引っかかっているところを共有できたらメッセージの意図がわかるかもしれない」と思い直し、しぶしぶながら参加しました。

参加してこの話を共有したら、「その気持ちや考え方わかる」と、とても暖かく受容してもらったことで、とても楽しくセッションを終えることができ、いつの間にか、物理の問題に向き合っている自分がいました。

それからは、少しずつ自分の不完全な解答をアップし、参加者のみなさんにフォローしてもらうことで、また次に進めるという好循環が生じました。

こうして3回目の直前になんとか、1題が完答できたことで、「もうこれで物理とも向き合える」という自信ができあがり、とても楽しい状態で終えることができました。

今後も、この繋がりが維持できる仕組みになっているので、挫折することがあっても助けてもらえるという安心感がこの講習会でできあがっていました。

とても画期的な講習会で、今はワクワク感でいっぱいです。ありがとうございました!

今後も、この講習会がさらに大きく進化していくを願っております。

「反転授業の研究」と「自分の場」を往復する

今回のフィズヨビ講習会を成功させることができたのは、「反転授業の研究」のオンライン講座の体験があったからです。

そこで様々なチャレンジを重ねながら学んできたことを生かし、さらに発展させてフィズヨビ講習会を実施しました。

僕だけでなく、多くの人が、「反転授業の研究」での学びを、各自が作っている学び場へ生かして発展させています。

そして、その体験を、「反転授業の研究」が運営するオンライン講座に持ち寄ってくれることにより、さらに進化しています。

各自が実践と経験を積み重ね、オンライン講座に集まって省察と概念化をすることで、お互いに気づきを深め合い、成長しているのです。

ここでも、個人での学びと、集まっての学びとの間の循環が生まれているのです。

信頼関係で繋がり、学び合うことのできる仲間は、何物にも代えがたいほど貴重なものです。

6月に実施するオンライン講座「iPad/iPhoneで作るカンタン動画作成」でも、多くのドラマが起こることでしょう。

僕達は、この学び合いの循環の中に、多くの人たちを誘うことができたらと思っています。

今回、新たな学びの仲間と出会うことができるのを心から楽しみにしています。

動画を作ると人生が変わる(5)~コミュニケーションを改善する

反転授業の研究の田原真人です。

10年前に動画を作り始めたことで、人生がどのように変わってきたのかを連載しています。

動画を作ると人生が変わる(1)~自分の分身ができた

動画を作ると人生が変わる(2)~理解速度にシンクロさせる

動画を作ると人生が変わる(3)~学習環境を整える人になった

動画を作ると人生が変わる(4)~動かすと理解できる

反転授業やアクティブラーニングに取り組むようになり、

一人だけがずっと話していて、他の人が黙っている

という状況って、不自然だなと感じるようになりました。

どうしてこの状況が生まれるかというと、教師の頭の中に知が局在しているからです。

教師一人が話し、生徒が黙って聞いているときは、生徒のほうが教師の話す速さに理解の速さを合わせなければなりません。

10%くらいの生徒は、分かり切ったことを繰り返すのに飽き飽きしているかもしれませんね。

30%くらいの生徒は、教師が進むペースが速すぎてついていけなくなっているかもしれません。

このようなことが起こることを防ぐために、生徒をレベル別にクラス分けしたり、できる生徒が先へ進みすぎることを制限したりすることもあります。

このような問題は、教師が一方的に知識を教えるという方法が創り出しているものです。

では次に、動画を使って、教師の頭の中をコピーして増殖させてみましょう。すると、こんな感じになります。

生徒は、それぞれ自分の理解度のペースに合わせて学ぶことができるようになります。

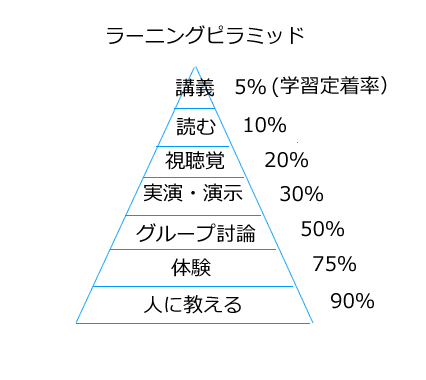

他の人に説明しようとすると、理解が深まり、学習定着率が高くなるので、教師は、学び合いが起こるような組み合わせを見つけて繋いでいきます。

話をしているのは教師だけでなく、生徒も教師も、同じように、必要に応じて話をしながら学んでいきます。

このような学び方の場合、生徒のレベルの違いや、理解の方法の違いは、問題になりません。

違いは学び合いのエネルギーになるからです。

教師の役割は、自分の中の分からなさや、中途半端さを表現して助けを求められるように、生徒のマインドセットを整えていくことになります。

動画は、関係性を良くしていくことに役立つ

教師が一方的に話し、生徒は動かずに聞いているという空間には、ある種の権力が働いています。

そのような権力は、信頼関係を築いていこうとするときにマイナスに働くのではないでしょうか。

呼吸をするときには、息を吸ったり、吐いたりをバランスよく繰り返します。息を吸ってばかりでは苦しくなります。

コミュニケーションも同じで、聴いたり、話したりをバランスよく繰り返すのが、一番楽で自然なのではないかと思います。

動画を使うと、そのような自然なコミュニケーションを通して学んでいく環境を作ることができるのです。

2015年に反転授業の産みの親であるジョナサン・バーグマンさんにインタビューを行いました。

彼が言っていたことで、とても印象的な言葉がありました。

それは、私がバーグマン氏に、「今の活動のゴールはどこにあるのか」と質問したときの返事でした。

私は、ゴールがあるかって分かりません。ただ、一つだけシンプルなゴールがあります。子どもたちは、このやり方で本当に学ぶことができるということです。それと、このやり方は、先生と子どもたちの関係をよくします。もし、ゴールがあるとすれば、人々の関係をよくしたいということです。生徒と先生、生徒同士、先生同士。他にゴールはないと思います。

一方的な関係性には歪みがあります。

動画を使うと、コミュニケーションを改善し、教師や生徒の関係性を改善しながら、よく学んでいける環境を作ることができる可能性が生まれます。

私は、ここに大きな可能性を感じています。

動画を作ると人生が変わる(4)~動かすと理解できる

反転授業の研究の田原真人です。

10年前に動画を作り始めたことで、人生がどのように変わってきたのかを連載しています。

動画を作ると人生が変わる(1)~自分の分身ができた

動画を作ると人生が変わる(2)~理解速度にシンクロさせる

動画を作ると人生が変わる(3)~学習環境を整える人になった

講義動画を作り、受講生がマイペースで学べる環境づくりを進めていくうちに、自分を取り巻く環境に変化が生まれました。

様々なソフトが販売されるようになり、動画を作る方法にバリエーションが生まれてきました。

ThinkBoardは、「リアルでやっている授業をバーチャルでもできる」ソフトなんです。

でも、もしかしたら、リアルではできなかったような学びをバーチャルならできるのではないかと思い始めました。

物理シミュレーションを動画にする

最初に考えたのは、物理実験をオンラインでやれないかということでした。

Youtubeに「物理エンジンで●●してみた」という動画シリーズが上がっていて、すごく興味深かったのです。

こういう仮説を立てて検証するような学びをするために物理エンジンを使えないかと考え、様々な可能性を探りました。

スウェーデンの教育ソフトであるPhunやAlgodooなどで、物理の問題集に出てくるような設定を再現してみようとしたりしました。

しかし、「軽くて伸びない糸」が、これらのソフトにはないためうまくいきませんでした。

さらに探していくうちに、アメリカの会社が作っているInteractive Physicsというソフトに出会いました。

これは、なかなかの優れもので、運動している物質のv-tグラフを同時に示すことができたり、リアルタイムで変化する速度や力をベクトルで表示できたり、重心から見た光景を表示できたりします。

つまり、リアルの実験では見えないものまで見えるようにしてくれるのです。

リアルの実験の臨場感にはかないませんが、リアルではできないことができるのが物理シミュレーションだと思いました。

ここにも、リアルの代替ではないバーチャルがあったのです。

これはすごいと思い、アメリカの会社に問い合わせ、日本からも購入できるようにしてもらいました。→ Interactive Physics

自著『日本一詳しい物理基礎・物理の解き方』に含まれている力学の問題設定をすべてInteractive Physicsで作り、読者が運動をイメージで捉えやすくしました。

シミュレーションをやってみると、問題設定にない状況が再現されるので、物理現象の全体像が見えてきます。

力学以外のシミュレーションも使いたいと思って調べたところ、コロラド大学がPhET Interactive SimulationsというWebサイトを作っていて、そこに大量のシミュレーションがあり、無料で使用できることが分かりました。

特に電気回路のシミュレーションは優れもので、自由に回路を組み立て、コンデンサーやコイルにどのように電流が流れるのかを見ることができるのです。

説明がしにくかったことを、電気回路のシミュレーションを組み立て、それをカムタジアスタジオなどのスクリーンキャストソフトで録画して動画にして説明すると、一発で理解してくれました。また、リンク先を紹介して、自分でも回路を組み立てて学ぶように勧めました。

動かすことで分かりやすくなるのは物理だけじゃない

2015年に「パソコンで作る!カンタン動画作成」というオンライン講座を実施しました。

そこに30名以上が集まり、白板ソフトでアニメーションを作り、カムタジアスタジオで録画するという方法で動きのある動画を作成しました。

その体験は、僕にとって衝撃でした。

物理や数学の概念獲得に「動き」が役立つのはイメージできていたのです。

しかし、ありとあらゆる科目で、「動き」が理解に役立つのだということを体験し、それまでの常識が崩壊しました。

例えば、これは、講座を受講した内橋朋子さんが作成した古典の敬語を説明する動画です。

教師の工夫次第で、いろいろな分野で「分かりやすさ」を改善できるのだということに気づきました。

また、一度作成してしまえば、生徒がいつでも視聴することができるようになるので、「敬語については、この動画を見てごらん」と指示することで、その場で対面で説明する時間がなくても、生徒の理解を助けることができるようになるのです。

思考の制約が外れる

動く教材を作成するようになり、今まで、黒板やホワイトボードに手書きで書いて授業をするという制約に、思考も制約されていたことに気づきました。

道具が変われば、アイディアも次々と湧いてきます。

アイディアが湧いてきたときに、簡単にそれを形にできる方法を知っていて、そのときに10分くらいの作業で動画を作っていくようにすると、いつの間にか積み重なっていき、1年もすれば、生徒の理解を助けるライブラリができあがり、そのライブラリは、教師の分身として休まずに働いてくれる心強い味方になります。

動く教材を作ってみると、言葉で説明しても理解できなかったのに、視覚的に説明するとすぐに理解できる生徒が存在することにも気づくようになります。

それを見て、今までの授業は、言語的な理解が強い生徒に有利で、視覚的な理解が優位な生徒には不利だったのかもしれないと思うようにもなりました。

動く教材を作って動画化することで、様々な個性を持った生徒が、自分に合った学び方を選択することができるようになればと思います。

動く教材を作る方法は、いろいろありますので、いくつかの方法を試してみて、自分にとってやりやすい方法を確立するのがお勧めです。

長く続けるコツは、隙間時間にカンタンに作れること。

日常生活の中に、上手に動画作成の時間を組み込んでみてください。

動画を作ると人生が変わる(3)~学習環境を整える人になった

反転授業の研究の田原真人です。

10年前に動画を作り始めたことで、人生がどのように変わってきたのかを連載しています。

動画講義が、「リアルの代替ではないバーチャル」であり、受講者が倍速再生や一時停止を使いながら、自分の理解のペースに合わせて動画で学んでいるのを見て、2008年頃には、僕のマインドは大きくシフトしました。

動画で学べるのであれば、教師が同じ授業を繰り返すよりも、動画でいいじゃないかと思ったのです。

僕は、教室で教えるのがとても好きで、生徒たちの注目を浴びて「教師を演じる」ことに快感を感じていましたが、それは、今後、動画に置き換わっていくことになるのだということを実感したのです。

そして、次の時代の教師の役割は、学習環境を整えることになると思いました。

通常、生徒が学んでいく流れは、次のようなものだと思います。

(Step 1) 教師の授業を聴き、内容を理解する。

(Step 2) 問題を解き、理解度を確かめる。

(Step 3) 分からないことがあれば、教師に質問する。

(Step 4) 繰り返し練習して定着させる。

このような学んでいく流れの中の、どこをITによって代替可能なのだろうかということを考えるようになりました。

そして、もしかしたら、代替以上のプラスの効果を生み出す方法はないだろうかと考えたのです。

教える仕事をしている人なら、誰もが感じていることだと思いますが、生徒から来る質問の多くは同じものです。

それは、ある意味、自分の教え方の分かりにくさを反映しているものなので、それをフィードバックとして、教師は説明の仕方を改善しているのだと思います。

でも、誰にでも分かりやすい説明というものは存在しないし、すべてを「説明の改善」で解決できるわけではありません。

だから、「講義動画」+「Q&A」という組み合わせで学べるようにしたらどうかなと思ったのです。

Q&Aと講義動画を紐づけておいて、分からないことがあれば、その講義に関連付けられているQ&Aを読んで、それで解決しなかったらQ&Aに新規投稿して回答してもらう。

このようにすれば、効率よく学べる学習環境が整えられると思ったのです。

この試みは、結構、うまくいって、今、学んでいる受講生は、「動画講義+10年分のQ&A」という学習環境で学んでいます。

自分では疑問に感じなかったことを、他の人の質問を読むことで気がつくことができ、理解が深まるという体験が語られています。

10年前の受講生の質問が、今、学んでいる人の役に立ったりしているのです。

断片的な情報が、適切に蓄積され、使えるように配置されることで、全体として価値を持ってくるという側面に気づくことができました。

動画を作り始めたことで、自己イメージを教師から、学習環境を整える人へシフトすることができたのです。

動画を作ると人生が変わる(2)~理解速度にシンクロさせる

田原です。

10年前に動画を作り始めたことで、人生がどのように変わってきたのかを連載しています。

予備校講師だった僕にとって、講義は、ノウハウのすべてを詰め込んだ「商品」でした。

生徒の関心を惹きつけ、笑わせ、楽しませ、理解させ、問題を解けるようにし、成績を上げるという物理の講義。

その商品を売ることによって対価を得ていたのです。

講義のすべてを動画にしたときに、実は、半信半疑でした。

生の空間だからこそ、自分の講義は光を放つことができるのではないか。

動画にすると、講義のパワーが半減してしまうのではないか。

そんなことを思ったのです。

しかし、PCレターの開発者の三上さんとのやり取りから、今まで考えたこともなかった新しい可能性を感じることができ、動画にすることに対して気持ちがポジティブになりました。

リアルの代替じゃないバーチャルを目指す

PCレター(現在のThinkBoard)を開発したのは、北海道の浦河町という小さい街に住み、電気屋を営む三上博正さん。

不便な田舎に住んでいても、都会に負けない教育を受けられるようにしたいということでPCレターを開発したのです。

その三上さんがこだわっていたのが、

リアルの代替じゃないバーチャル

という言葉でした。

三上さんは、「リアルが一番いいのだけど、仕方がないからバーチャルで!」という扱いが、たぶん我慢ならなかったのだと思います。

リアルとバーチャルは別物。

臨場感ではリアルには叶わないかもしれないが、別の部分でリアルよりも優れた部分を作れば、リアルの代替じゃないバーチャルを作れる。

それが、三上さんの信念でした。

そして、それを象徴する機能が、倍速再生でした。

僕は、倍速再生には、最初は懐疑的でした。

自分の講義は、話す速さとか、間合いとか、そういうものも考えて作っていると思っていたので、それが、ピヨピヨと倍速再生されるのが嫌だったのです。

だから、最初は、倍速再生可能に設定していませんでした。

でも、三上さんの信念に押されて、渋々、倍速再生可能な講義ファイルを作りました。

受講者の反応は、僕の予想を裏切るものでした。

ほぼすべての受講者が、倍速再生で講義を視聴し始めたのです。

受講者は、次のような動画視聴法を編み出しました。

1)最初から2倍速で通して見て、全体像を把握する。

2)2度目も2倍速で視聴し、分からないところは等速に戻し、一時停止したり、繰り返して再生したりする。

3)3度目は、4倍速で視聴し、例題などの前で止めて、紙に書いてやってみる。

こんな感じで勉強すると、90分の動画講義であっても集中力が途切れずに、どんどん学べるというのです。

「リアルの代替でないバーチャル」は、確かに存在するということを実感しました。

その年、受講者とのオフ会に出席すると、参加者から「田原先生のしゃべりが遅く感じる。2倍速じゃない田原先生には違和感がある」と言われました。それほど、倍速再生が与えたインパクトは大きいものでした。

理解の速度と再生速度をシンクロさせる

僕の動画講義は、予備校の90分の授業をそのまま動画にしたので、90分~120分と長いです。

その後、「長い動画は集中力が持たないから、長くても15分までにしたほうがよい」ということが言われるようになりました。

それも一理ありますが、知識が細切れになってしまうデメリットもあります。

90分間で、部分と全体とが響きあって理解が深まる構成というものもあったりするので、長い動画には、長い動画なりのメリットもあります。

そもそも、なぜ、集中力が15分しか持たないのでしょうか?

面白い本なら1時間でも2時間でも読みふけることができるのに、動画だと15分で集中力が切れるのはなぜなんでしょうか?

ということを考えていて気がついたことがあります。

動画の速度が、理解の速度よりも早い → ついていけないのでストレスを感じる。

動画の速度が、理解の速度よりも遅い → まどろっこしくなって飽きてしまう。

対面だと、話している速度と、理解の速度にずれがあっても、結構、耐えられるんだと思います。

でも、動画だと、耐えられる幅が小さくなるので、15分くらいが限界・・・・・。

ということなんじゃないかなと考えています。

しかし、もし、動画の再生速度を自分で自由に変更できて、自分の理解の速度に合わせることができたら、ストレスを感じることなく動画講義を受講できるようになります。これが、フィズヨビ生に起こっていることです。

動画の再生速度と、理解速度とをシンクロさせることが、とても重要なのです。

そして、そのようにして学ぶことができる動画講義は、リアルの講義の代替ではなく、新しい価値を生み出しているのです。

熊本×反転G vol.6 〜地元の生活や状況を語ってもらう会再び〜 5/18

5月18日に行った熊本×反転G vol.6 〜地元の生活や状況を語ってもらう会再び〜 の録画動画をUPします。

スピーカーは熊本市東区で保育園を経営する北崎恵理さんです。

印象に残ったのは、次のようなことでした。

「避難所に託児所が立ち上がって子どもが溢れ、ストレスが溜まっている一方で、否認化の保育所は子どもが避難によりいなくなって経営が苦しくなっている。需要と供給を柔軟にできないのか。」

「震災後の子どもの問題行動が、出はじめている気がする。でも、初めてのことなので、本当にそうなのか、見方が分からない。」

「自分たちで動かなくてはならないので、どう動いたらいいのかの参考になる情報をもらえるのが助かる。」

「上のほうでやり取りしている感じで、日常生活のところは放置されている気がする。日常生活は待ったなしで進んでいく。」

動画をご覧ください。

動画を作ると人生が変わる(1)~自分の分身ができた

反転授業の研究の田原真人です。

オンライン講座の運営チームでやり取りをしている中で出てきたのが、

「動画が作れるようになると人生が変わる」

という言葉でした。

一瞬、「人生が変わるは、大げさだろう!」と思ったのですが、僕自身の人生が大きくシフトしたきっかけが、10年前に動画が作れるようになったことでしたので、自分が、どのように動画作成に関わってきて、それによって、どのように人生が変化してきたのかを振り返りつつ、連載していきたいと思います。

様々な種類の動画を作成してきましたので、いろいろな動画の作り方のメリットやデメリットを比較し、みなさんが自分に合った作り方を見つけるためのガイドにもなればと思います。

予備校の物理の授業をネット配信

今から11年前の2005年4月。

当時、河合塾で物理を教えていた僕は、自分の物理講義をネットで配信できないかなと考えました。

その理由は2つ。

・自分が改善を重ねてきた教え方を、もっと多くの人に知ってもらいたい

・ずっと同じことを繰り返し授業をしているのだから、動画でいいのではないかと思った。

予備校では、50-70人ほどの教室で、一斉講義型の授業をしていましたが、ある程度、教え方が固まってくると、同じ授業を繰り返すことになるのです。あるとき、まるで自分が授業を行う機械であるかのような錯覚を覚えました。

まずは、受講してくれる人がいるのかどうかを知りたいと思い、まぐまぐから『たのしい≪たとえ話≫で直感的に分かる物理の考え方』というメールマガジンを発行しました。

このメールマガジンが、大好評で、最終的には3500人ほどの読者を獲得し、まぐまぐで殿堂入りのメルマガとなりました。

そこでは、このようなたとえ話を配信していました。

それまで教室の中で話していたことをアレンジしてメールマガジンで配信していた結果、大きな反響があり、物理をネットで勉強したい人がたくさんいて、その目的も多様なのだということに驚きました。

それで、メルマガ読者向けに物理講義をネット配信することにしました。

でも、当時は、iPadもなかったし、簡単に講義動画を作ることができるツールがなかったんです。

それで、ひたすら自分が授業で話している内容をテキストに打ち込み、図を挿入し、Latexで組版してPDFファイルにして配布しました。

このようなものを、全範囲について合計50講作りました。

1つの講義を作るのに要する時間は、4-6時間。

朝から夜まで予備校で授業をしていましたので、PDF講義を作成する時間は、主に深夜でした。

先に受講料をいただいて、毎週配信ということに決めたので、50週間に渡り、睡眠不足の日々が続きました。

仕事を終えて家に戻ってくると11時。ちょっと休んで12時から3時までPDF講義作成・・・。

そういう日が、週に何度もありました。

30代の体力が余っている時期だったからこそできたことですね。

この講義で学んで、成績がすごく上がったという高校生や、受験生が出てきました。

東大に合格した人も出てきました。

受講者からのフィードバックがたくさん届くので、それに励まされて、なんとか50週間やりぬきました。

今までは、教室で教えなければならないと思っていた自分の思い込みが崩壊し、工夫次第でオンラインで学べる環境を作ることができることに気づきました。

動画講義との出会い

PDF講義を20講くらいまで作ったときに、受講生の方から、

「田原先生、このソフトで講義を作ったらどうでしょうか?」

と勧められたのが、PCレター(現在はThinkBoard)というソフトでした。

教えてもらったWebサイトを訪問してサンプル講義を見てみると、PCの画面をホワイトボード代わりにして、教師が音声で説明しながら手書きの文字を書き込んでいきます。

今でこそ、カーンアカデミーなどでおなじみとなった形式ですが、2005年当時は、そのようなものを見たことがなかったので、興奮しました。

これを使えば、PDF講義ではなく、予備校でやっている講義をそのまま配信できると思ったのです。

それで、PDF講義の受講者に相談しました。

「PDF講義から、PCレター講義に切り替えるのはどうでしょうか?」

PDFに比べて、PCレターのほうが情報量も表現力も圧倒的に上なので、喜んで賛成してくれると思ったのですが、

「PDFファイルを印刷して、電車の中で読みながら勉強しているので、パソコンでしか見れないPCレターだと困ります。」

「私はMacなので、PCレターが見れないので、PDF講義のほうがよいです。」

というような声が返ってきて、結局、50講分を最後まで作り終えてからPCレター講義を作ることにしました。

PDF講義の場合は、予備校の90分の授業の内容を半分くらいに減らして作成していたのですが、完成までにかかる時間は4-6時間。

ところが、PCレターの場合は、講義でしゃべるのと同じことをどんどん話しながら、黒板に書くのと同じようにペンタブレットで画面に書いていけばよいので、90分講義を作成するのに要する時間が120分くらいです。

作業光景は、こんな感じ。

作った講義動画は、このようなものです。

※ThinkBoard形式をmp4に変換し、youtubeにアップロードしてあります。

このやり方に変えて、講義作成に要する時間が、大幅に減りました。

それから何年間も、キャリーバックにノートPCとタブレットを入れ、宿泊先のビジネスホテルで、夜、動画講義を作り続ける毎日を送りました。

当時、僕以外に、毎晩毎晩、動画講義を作っている人は世界中にもほとんどいなかったと思います。

サルマン・カーン氏がカーンアカデミーを始めるのよりも前でしたから。

このようにして、予備校講師として一番脂が乗っている時期の講義を、すべて動画講義として保存することができました。

フィズヨビの受講生はどんどん増え、毎年400名ほどが、僕の動画講義で物理を学んでくれるようになりました。

動画が自分の分身として働いてくれるようになり、自由な時間が生まれたことで、生身の自分は、次のステップへ進むことができるようになりました。

動画講義作成が、僕の人生を大きく変えたのです。

しかし、それは、同時に別のジレンマを生み出すことになりました。

第23回反転授業オンライン勉強会「iPad/iPhoneで教材を作ってみよう」

反転授業の研究の田原真人です。

インターネットが発達し、個人が情報を発信することができる時代になりました。

誰もがブログやFacebookで自分の考えを発信できるようになったことで、共感による繋がりが生まれ、それは、社会に変化を与えるほどのインパクトを生み出しています。

スマホの普及率が高くなったことで、写真や動画をシェアすることが簡単になりました。Youtubeが誕生し、個人がアップロードした動画を世界中の人が視聴することができる時代へ突入しました。

ポケットからスマホを取り出し、指でタップするだけで撮影でき、その場でアップロードして共有できるようになり、動画が以前とは比べ物にならないほど身近なものになったのです。

動画を教育に生かしていこうという試みは、このような社会インフラの変化の中で、必然的に起こったものだと思います。

iPadが創り出した無限の可能性

みなさんは、iPadがどんな可能性を創り出しているのかに気づいていますか?

実は、私も、つい数日前まで気づいていませんでした。

何かを表現したいと思ったとき、

(1)それを表現するための技術を習得する。

(2)その技術を使って表現する

というプロセスになると思います。

iPadは、「技術習得に要する時間を大幅に短縮する」ことを可能にしたのです。

通常、新しいソフトを使いこなすためには、マニュアルを読んで、チュートリアルに従ってやってみたりするわけで、一人ではマスターできないことも多いです。

ところが、iPadは、次の2つの方法によって、マニュアルなしでも、いきなり使えるようになっています。

(1)1つのアプリの機能を絞り込んである。

(2)操作方法を標準化してある。

iPadのアプリは、アイコンを見ながら、適当にタップすれば、マニュアルを読まなくても使えるようになるんです。ボタンや操作法も標準化されているので、1つのアプリを使えるようになれば、他のアプリも、直感的に使えるようになります。

つまり、マニュアルを見ながらソフトの使い方をマスターする労力を、大幅に節約できるようになるんですね。

その結果、いきなり、アイディアを表現する作業に進むことができるわけです。

このメリットに、みなさん、気づいていましたか?

iPad/iPhoneアプリには、動画加工に関するアプリが数えきれないほどあります。

それらを使いたいと思ったら、ダウンロードしてちょっと触ってみれば、マニュアルなしで直感的に使うことができます。

そして、加工した動画をiMovieなどでまとめて編集すれば、自分のアイディアを形にした動画を作ることができます。

動く教材でも、講義動画でも、プロモーション動画でも、ブランディング用の動画でも・・・

あなたが創りたい動画を、カンタンに創ることができる可能性をiPad/iPhoneは、持っているのです。

しかも、持ち歩きが簡単なので、移動時間などに編集作業をすることができるのもありがたいです。

私に、このiPadの秘密を教えてくれたのが、iPadの達人、ICTコンサルタントの住ノ江修さん。

そのときのインタビューはこちら

住ノ江さんは、いち早く、iPadの可能性に気づき、自腹で2000個以上のアプリをダウンロードして、様々な検証を行ったのだそうです。

そして、それを教育の様々なシーンで利用するための方法を提案しています。

オンライン勉強会では、下の動画のような感じで、住ノ江さんがiPadをスクリーンシェアしながら、お話してくれます。

勉強会の内容は、以下の通りです。

第1部 講演「iPad/iPhoneで教材を作ってみよう」

第2部 実践! Keynoteを使って教材を作ってみよう

オンライングループワーク(時間によっては、行わないこともあります)

第2部では、教材作成を体験しますので、お手元にiPad、または、iPhoneを用意して参加してください。

また、あらかじめ、Keynoteアプリをインストールしておいてください。

※これらのデバイスをお持ちでない方は、この時間は見学となります。

日時:5/30(月) 21:00-22:30

場所:オンラインルーム Zoom

参加費:無料

登壇者:住ノ江修さん

タイトル:iPad/iPhoneを使った教材作成

iPad/iPhoneを使った教材作成

登壇者 住ノ江修

(プロフィール)

iPad/iPhoneのダウンロードしたアプリは2000以上。

寝る時以外はiPadを常に持ち歩いている。

初代iPadに出会ってからソフトバンクの代理店においてiPadコンサルタントとして業務を行い幅広い業種にiPadを導入し研修を行う。

導入に関わったiPadの台数は3000台以上。

実施したiPadセミナーは200を超える。

現在は私立小学校のICT教育室 室長として教職員にICT及びiPadの研修を行い授業における効果的なICT活用実践及び提案を行っている。

またiPadによる電子教材・動画を作成を行い作成指導を積極的に行っている。

第1部 登壇者 住ノ江修さん

・動画の種類

・動画のメリット

・どう作る?

・動画で使えるアプリ

・Keynoteでのスライドアニメーション作り方実演

第2部 オンライングループワーク

iPadまたはiPhoneを用意していただき、実演を参考に教材作成を行います。

事前に、お手持ちのiPadやiPhoneにKeynoteをダウンロードしていただく必要があります。

iPadやiPhoneをお持ちでない方は、その時間は見学になります。

その後、オンライングループワークを行います。

お申し込み方法

(1)このページからお申し込みください

(2)自動返信メールに参加方法が書いてありますので、指示に従って参加してください。

※自動返信メールの内容

●●様

反転授業オンライン勉強会、運営担当の田原真人です。

このたびは、勉強会にお申し込みいただき、ありがとうございます。

日時 2016年5月30日(月)21:00-22:30※20:30からルームをオープンします。

第1部 スピーカー 住ノ江修さん

第2部 オンライングループワーク

ビデオ会議に参加できる用意(マイク&Webカメラなど)を

ご用意ください。また、第2部で使用するiPad/iPhoneを手元にご用意ください。

当日は、Zoomというビデオ会議室を使用します。

ルームURL

(メールでは、ここにURLがあります)Zoomの使い方については、以下の記事を参考にしてください。

(1)パソコンからアクセスする場合

http://zoom-japan.net/?p=54(2)iPad or iPhone、その他、スマホの方

http://zoom-japan.net/?p=17※PCからだと、ルームURLをクリックするとインストーラーが自動的に

ダウンロードされ、それをクリックすると自動的に繋がります。※何も始まらないときは、「downloard & run zoom」を

クリックしてください。※iPhoneやiPadからの場合は、Meeting IDの入力を求められますので、

(メールでは、ここにMeeting IDがあります)

を入力してください。※お願い【重要】

第2部のグループワークでは、ZoomのBreakroom機能を利用しますが、

アプリが最新版であることが必要です。以前にZoomアプリをインストールされている方は、

最新版に更新しておいてください。最新版へのアップロード方法はこちら

http://zoom-japan.net/?p=110

それでは、当日お会いできることを楽しみにしています。

田原真人

info@flipped-class.net

熊本×反転G Vol.5〜防災の専門家の話を聞いてみよう〜 5/10

岐阜大学 流域圏科学研究センター 流域情報研究部門 小山真紀准教授にお話をうかがいました。

防災の専門家である小山さんの話を手掛かりに、これから何ができるのかを考えました。

iPad/iPhoneで作るカンタン動画作成

「反転授業の研究」の田原真人です。

6月に実施するオンライン講座は、iPadやiPhoneを使って簡単に教材を作成したり、動画を作成&編集したりする方法を学ぶ講座です。

私は、動画を使った学習に10年前から取り組んでいます。

自分で動画を作成できるようになり、人生が変わりました。

10年前、私は、予備校でやっていた物理の授業を動画で作り、約400人の受講者が自分のペースで学べるネット予備校を立ち上げました。

現在は、動画を予習課題として用い、Web会議室で振り返りセッションやオンライングループワークを行うオンライン反転授業を実施しています。

動画を自由に作成できるようになり、その活用法を身につけたことで、教育だけでなく、活動の範囲が一気に広がり、人生が大きく変わりました。

この体験を、多くの人に分かち合えたらと思っています。

今回の講座では、簡単な操作で、表現力豊かな動画を作成できるように、iPad/iPhoneを利用した動画作成方法を学びます。

iPad/iPhoneアプリの直感的操作が分かりやすい

動画教材を作る方法はたくさんありますが、複雑なソフトウェアを使って動画を作ることは、初心者にとってはハードルが高いです。

ソフトウェアの使い方をマスターすることで苦労して、動画作成までにたどり着けない可能性もあります。

また、せっかく操作を覚えても、しばらくしたら忘れてしまい、使えなくなってしまうこともあります。

その点、iPad/iPhoneアプリは、機能がシンプルで、初心者でも直感的に操作できるというのが大きな特徴です。

操作方法やボタンが標準化されていて、1つのアプリの使い方をマスターすれば、他のアプリも簡単に使えるようになります。

例えば、

どのアプリでも追加は、「+」マーク

などというように、アイコンが統一されているんですね。

その他の機能も、どこをタップすれば何ができるのかは、アイコンを見れば予想がつくようになっています。

だから、1つのアプリの使い方をマスターした瞬間、世界中に溢れるアプリを、同じような感覚で使えるようになってしまうのです。

一般的には、簡単な操作でできるものは、できることが限られる場合が多いです。

でも、iPadの場合は、数えきれないアプリがあるので、それらを組み合わせることにより、無限の可能性が生まれます。

通常は、新しいソフトウエアを使いこなすことは難しいことですが、操作方法やボタンが標準化されていると、苦労なく使えるようになります。

操作を覚えることが簡単なのに、できることが無限大

これが、iPad/iPhoneが、操作方法の標準化によって創り出した新たな可能性なのです。

本講座では、第一歩としてKeynoteというアプリを使います。

Keynoteの使い方を学んでいるうちに、実は、潜在的に無数のアプリの使い方を学んでいます。

Keynoteなどで作成した動きのある素材を動画化して、iMovieという動画編集ソフトに入れます。

あるアプリで素材を創り、iMovieで編集するというフローは、大きな拡張性を持ちます。

なぜなら、

様々なアプリで素材を創り、それらをiMovieで編集してつなぎ合わせる

ということが、操作の標準化によって簡単にできるようになるからです。

ここには、ものすごい表現の可能性があります。

私たちは、みなさんに、この可能性へ続く道を作りたいと考えています。

iPadの達人とは

講師を務めるのは、iPadの達人、住ノ江修さんです。

住ノ江さんは、iPadが持つ上記のような可能性にいち早く気づき、自腹で2000個以上のアプリをダウンロードし、それらを組み合わせることによってどのようなことができるようになるのかを試したのです。

通常であれば、2000個のアプリの使い方を、マニュアルを見ながら一つ一つ覚えていかなければなりません。

しかし、iPadの場合は、操作の標準化によって、初めて使うアプリでも最初から直感的に使うことができます。

そのため、操作方法を覚えることに労力を使わずに、アイディアを形にすることにエネルギーを注げるようになるのだそうです。

iPadの場合は、1つ1つのアプリの機能はシンプルですが、それらを組み合わせれば複雑なことができるようになります。

1つ1つのソフトウェアで完結しているPCとは、発想法が違ってきます。

2000個以上のアプリの特徴が頭に入っている住ノ江さんは、それらを組み合わせることによって様々なものをiPadで実現することができます。

だから、住ノ江さんは、iPadの達人なのです。

住ノ江さんがiPadと出会って人生が変わった物語は、次のインタビュー記事をご覧ください。

第3回アクティブ・ラーニングフォーラムでの講演も大きな反響がありました。

どんな人が対象なのか?

この講座は、受講者中心の講座です。

KeynoteやiMovieの基本操作をマスターした上で、お互いに学び合いながら、自分が作りたい教材や動画を創っていきます。

あなたは、どんな教材や動画を作りたいですか?

次の動画をご覧ください。

どんな教材や動画が作れるようになるのか?

この講座では、Keynoteアプリでアニメーションなどの動きのあるスライドを作り、iMovieで動画編集して音声や音楽などをつけていくという方法を取ります。

Keynoteは、表現力豊かなアプリなので、あなたの創造力次第で様々な動画を作ることができます。

イメージしやすいようにいくつかの事例を紹介します。

◆図形をアニメーションで動かしながら説明する算数の動画

◆古典の敬語

◆英語の発音動画

◆黒板に投影するための英語教材

レーザーポインターで読む箇所を示しています。

◆動く絵本

◆プロモーション動画

◆ブランディング動画

◆講座案内

Keynoteだけでなく、様々なアプリで画像や動画を加工し、それらを組み合わせてiMovieで編集して作成したのが、次の講座案内動画です。

※この講座は、住ノ江さんが所属するSensei TIPSと反転授業の研究とのコラボ講座という形で運営します。

動画が作成できると何ができるのか?

はじめに、「動画作成ができると人生が変わる」と書きましたが、どんなことができるのか、具体的に書いていきたいと思います。

(1)マイペースで学ぶ学習環境を作ることができる。

生徒が、内容を理解するまでに要する時間は、人それぞれです。決められた時間内に理解するという制約が、理解できない生徒を創り出している可能性があります。動画を用意して、理解できるまで何度でも繰り返して学べる環境を作ることで、救われる生徒が出てきます。

(2)理解を助けるビジュアル教材を作ることができる

図形などを動かすことで説明が分かりやすくなる場合があります。概念を理解するときに、視覚化して動かしてあげることで格段に理解しやすくなる場合があります。Keynoteを使って動く教材を作ることで、理解を助けることができます。

(3)予習、復習用の教材として使う

予習に興味を引くような動画を見せて授業の動機づけをすることができます。また、授業では扱わなかった応用的な話を動画にしておいて、「興味のある人は見てごらん」と示すことができます。動画を気軽に作れるようになると、「授業時間内で教えられること」という制約から自由になり、授業の工夫の幅が大きく広がります。

(4)反転授業

教える内容を動画にして予習として課し、授業中にアクティブラーニングなどを行う反転授業を実施することもできます。実践→結果→省察→概念化というコルブの経験学習サイクルを考えたときに、特に、省察と概念化の部分では、他人の考えに触れることが学びを促進します。一人で学ぶことと、協力して学ぶこととをうまく組み合わせることにより、相乗効果を生み出すような授業をデザインすることが可能になります。

(5)マニュアル・商品説明・自己紹介動画

動画は文字に比べて情報量が多いので、操作方法や特徴などを分かりやすく伝えることができます。

(6)プロモーション動画

イベントなどを行うときに、イベントの魅力を伝える必要があります。そのときに役立つのが動画です。いくつかのアプリを組み合わせることで、魅力的な動画を作って伝えることができます。

(7)想いを伝える動画

世界を変えようと思ったら、自分の想いを発信する必要があります。

想いを動画で伝えると、声から感情が伝わり、あなたの想いが伝わりやすくなります。

インターネットを通して共感で繋がる時代において、動画は想いを伝えるための重要な表現なのです。

動画の活用法を学ぶことができる仕組み

動画を作れるようになっても、動画の活用法を理解しないと宝の持ち腐れです。

その点、私たちのオンライン講座は、みなさんを2つの点で強力にサポートすることができます。

(1)オンライン講座自体が、動画を活用した学びのデザインになっている。

この講座は、動画を参考に一人で学ぶことと、助け合って学ぶこととを組み合わせることで、相乗効果を生み出して学べるデザインになっています。

コルブの経験学習サイクルをイメージしてください。

実践 : 解説動画などを見ながら、まずは、下手でもいいから作ってみます。

経験 : すると、できたところと改善したいところが出てきます。

省察 : どうすればうまく作れるのかを考えるときに、一緒に学んでいる人の実践を参考にするのがとても役立ちます。それを見ながら、自分の作業を振り返っているうちにいろいろな気づきがあります。

概念化 : 周りの人の活動をヒントにして、次は、こうやってみようという考えが生まれてきます。

実践と経験の段階では、動画などを見ながらマイペースで制作活動を進めていきます。

省察と概念化の段階では、学びの友の存在がとても役立ちます。

それぞれが、全く違うタイプの動画を創っていたとしても、違うからこそ、お互いに参考にしたり、アイディアを盗み合ったりして、協力して動画作成のスキルを上げていくことができます。

動画を教育に利用したいと考えている人にとっては、このような講座デザインを学習者として経験することは、かけがえのない経験になると思います。

(2)全国に学び合える仲間を作ることができる

私たちのオンライン講座は、約20名の運営チームにより進めていきます。その中には、動画を使った実践をしている人が多数おり、交流することで多くの具体的、実践的な取り組みに触れることができます。

さらに、オンライン講座で上記のような学び合いのメカニズムを理解し、協力し合える関係性を気づいた仲間は、講座が終わっても学び合いを継続することができます。

それぞれが自分の現場で動画を使った実践を行い、様々な経験をし、学びの友と共有することで刺激し合って省察や概念化を進めていくことで、動画を使った実践を講座が終わっても深めていくことができるでしょう。

新しいオンラインでの学び方

反転授業の研究は、参加型のオンライン講座という新しいジャンルを切り開きました。

一般的には、オンライン講座は脱落率がとても高くなります。

しかし、「反転授業の研究」が運営するオンライン講座は、学習者中心の考え方に基づき、様々な工夫をしており、過去10回の講座では、修了率が90%以上(そのうち4回は脱落者ゼロ)という驚異的な修了率を達成しています。

世界最高の教授陣を揃えたMOOCsの講座の修了率が、わずか7%だということを考えると、90%以上の方が最後までやり遂げるオンライン講座というのは、まさに奇跡の講座です。

その秘密は、双方向のコミュニケーションを十分にとりながら学ぶところにあります。

オンラインであっても、受講者同士、受講者と運営チームのコミュニケーションの機会が十分にあり、講座に関わる人同士でしっかりと知り合うことができます。

励まし合って学ぶ仲間がいることで、やりがいが生まれ、脱落しない仕組みになっているのです。

講座は、Moodleと呼ばれるプラットフォーム内に作られたフォーラムでの非同期の学び合いとWeb会議室Zoomを使ったリアルタイムセッションから構成されます。

Web会議室を用いたリアルタイムセッションは、講座開催中に全部で5回行われ、ここでは講師によるレクチャーや、小グループでのワークなどを行います。

Zoomを使ったグループワークの様子 ※写真は「ファシリテーション・コーチング講座」のときのものです。

Web会議室Zoomを使ったワークの後、課題をDropboxへアップロードして共有します。Moodleは、受講者全体の情報共有とチームごとのコミュニケーションの場として利用します。チーム内で相互にコメントし合って助け合ったり、他のチームの様子を見に行ったりしながら、お互いに参考にしながら進んでいきます。

その他に、週に1度、オンラインの雑談部屋を開きます。まじめなリアルタイムセッションとは違って、飲み物を用意して、リラックスした気分で参加す る雑談部屋では、笑い声が溢れ、本音トークが飛び交います。同じ講座に参加している受講者同士で交流できることもこのオンライン講座の魅力の一つです。

※写真は「ファシリテーションスキル入門」のときのものです。

このオンライン講座は、オンラインであっても、「会っている」「参加している」という実感を感じることができます。

その結果、これまでの講座では、講座終了後も受講者同士の関係性が継続し、多くのコラボレーションや、オンラインの学習コミュニティが生まれています。

オンライン講座から生まれる人と人との繋がりという副産物も、この講座の大きな価値と言えます。

この講座を学ぶことで得られるもの

・プレゼンにおける演出幅が広がります。

・商品説明または授業における効果的スライドアニメーション作成が出来るようになります。

・反転授業で使用する動画を作成できます。

・マニュアル/商品説明/自己紹介動画を自分で作成出来るようになります。

・iPhone/iPadでここまで出来るのか?!と驚いていただけます。

・仕事や趣味の幅が広がります。

・動画を使った学びのプロセスを体験できます。

・全国に学びの友を作ることができます。

私たちの想い

ICTによって教育を変えたいと考えて活動しているSensei TIPSと、トップダウンで降りてくる管理の矢印を「反転」させ、学習者中心の学びを実現するために活動している反転授業の研究の想いが重なり、この講座が生まれました。

講師の住ノ江さんが人生を賭けて取り組んでいるiPadを使った実践が、反転授業の研究が独自に生み出したフラットで自由な学び空間の中で受講者に分かち合うことができたら素敵なことだなぁと考えています。

フラットで自由な学びを実現するためには、運営者がガチガチに場を管理するのではなく、場から生まれてくる流れに沿って動いていくことが必要です。

この場に想いを持って参加してくれる方の熱量によって、この講座は生き物のように動いていくものになるはずです。

私たちは、約20名の運営チームを結成し、みなさんの参加をお待ちしています。

一緒に化学反応を起こし、素敵なドラマを起こしていきませんか?

講師・運営チーム紹介

講師:住ノ江修

iPad/iPhoneのダウンロードしたアプリは2000以上。

寝る時以外はiPadを常に持ち歩いている。

初代iPadに出会ってからソフトバンクの代理店においてiPadコンサルタントとして業務を行い幅広い業種にiPadを導入し研修を行う。

導入に関わったiPadの台数は3000台以上。

実施したiPadセミナーは200を超える。

現在は私立小学校のICT教育室 室長として教職員にICT及びiPadの研修を行い授業における効果的なICT活用実践及び提案を行っている。

またiPadによる電子教材・動画を作成を行い作成指導を積極的に行っている。

運営統括:平野貴美江

運営統括の平野貴美枝です。

関西にある私学の中高一貫校で英語を教えています。また、今回コラボさせていただくSensei TIPSの共同代表もさせていただいております。Sensei TIPSは元々、全国の先生方のICT活用の困り事を解決したい、という想いから生まれました。誰がいちばん困ってるかというとそれはわたしです笑自分が困っているので自分で団体を作りました。

英語はICTとの親和性が高く、単純に黒板に本文をプロジェクターで映すだけでも授業が効率的、また効果的になります。また、外国のことを学ぶためには生徒がイメージしやすいような画像や動画も必要不可欠です。

…とは言っているもののわたしも試行錯誤しながらの授業実践を繰り返しており、決してICTにも動画作成にも精通しているわけではありません。現在、文法の解説動画を作っていますが、これはパワーポイントのスライドとzoom(今回使う革命的WEB会議システムです)の録画機能を合わせた簡単なものです。i phone/i Padには優秀なアプリが多くあり、できればそれですべての授業をしたいと思っています。

オンライン講座は受講者として、また運営として何度か参加させていただきました。今回は統括ということで大変緊張しております。

みなさんに安心安全の学びの場を提供するとともに一緒に学んでいけたらと思っています。わたしができればみんなできますよ!

プロデューサー:田原真人(反転授業の研究主宰、オンライン教育プロデューサー)

早稲田大学の博士課程で生命現象の自己組織化やカオス理論について研究。大学院時代に価値観が大きく転換し、大学院を中退して物理の予備校講師になり、河合塾などで10年以上教えました。2004年から物理ネット予備校(フィズヨビ)を立ち上げ、動画講義やMoodle、Web会議室を使ったオンライン教育に取り組む。学びエイドでは、鉄人として「動画を使った学び方」というコースを担当しています。

2012年から始めたオンラインコミュニティ「反転授業の研究」の活動を通して、自己組織化、オンライン、教育という3つのキーワードが自分の中で結びついたことで、オンラインにコミュニティを自己組織化させて教育にパラダイムシフトを起こしていくことに使命感を感じるようになりました。「反転授業の研究」は、現在、約3800名まで増え、様々な活動が自己組織化しています。

今までやってきたオンライン講座運営&プロデュースの経験を生かして、みなさんが充実した学びを体験できるように支援していきますので、よろしくお願いいたします。

運営:中山涼一 (未来学校プログラミング教室代表・SenseiTIPS Founder)

中国上海出身。97年来日。2001年大学卒業後、販売管理・財務管理システムの開発を2年間担当しました。2003年帰化後、中国語会話教室設立、反転授業を取り入れながら社会人向けの中国語を教えました。2015年、12年間運営してきた中国語会話教室を閉め、大阪初小中学生向けのプログラミング塾「未来学校プログラミング教室」を設立、現在小中学生にゲームやアプリ制作を通して、プログラミングを教えています。さらに中高生にはiPhoneアプリやWindowsアプリケーションの開発も教えています。近年日本でもプログラミング教育が注目され、多くの学校は積極的にプログラミング授業を取り入れようとしています。現在小中学校への出張プログラミング講座も増えてきました。

さらに2015年教育支援団体SenseiTIPSを設立、先生向けのICT支援活動も始めました。デジタル教材の制作やプログラミングの応用などのセミナーを定期的に開催しています。その中、今回講師を務める住ノ江先生のKeynoteの活用講座は大変ご好評をいただき、今後さらに本格的な教育支援を踏み出したいと考え、社団法人の設立を進めています。

今回住ノ江先生の動画作成オンライン講座で、受講生のみなさんの学習サポートができればと思い、運営スタッフとして参加させていただきます。みなさんと一緒に楽しい動画を作りたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

運営:坂本保代

みなさま、こんにちは!運営の坂本と申します。

株式会社マイクロブレインという人工知能を得意とするソフトの会社に所属しながら、福祉の仕事と市内の小学校の臨時職員として掛け持ちで仕事をしています。反転授業の研究のグループでは、昨年度はWindows版「白板ソフト」の動画作成の講師をさせていただき、貴重な経験をさせていただきました。今回の運営は初めてでドキドキですが、どうぞ、よろしくお願いいたします。反転授業の研究のグループの皆様は、とてもアクティブな方が多く講座をきっかけに、実際にお会いして、交流も広がり、とても有意義な1年でした。オンライン講座は、年々バージョンアップされて、新しい学びを生み出し、沢山の出会いと共に、日々刺激を受けています。もちろん「keynote&imovie」を学ぶことでiPad,iPhoneの活用が大きく拡がることに加えプラスαで、新しいオンライン講座の仲間も増え、一緒に学べ、毎日が充実する楽しみは、経験した人だけが得られる素晴らしい体験だと思います。

共に学びを広げていけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします!

運営:永島宏子

皆さん、こんにちは。

キャリア教育コーディネータの永島宏子と申します。

栃木県出身で、大学では化学を学んでいました。

卒業後、制御機器メーカーでエンジニアとして働いていましたが、双子の出産を機に退職し、10年間専業主婦で過ごしました。

子育ての中で、PTAの役員を経験して、教育に関心を持ち、キャリア教育の勉強を始めました。

今は、探求型のキャリア教育プログラムの開発販売を行う会社に勤めています。

昨年Zoomで田原さんに出会い、以来様々な素晴らしい出会いを経験して大変刺激を受け、これからの歩む方向を探しているところです。

今回の講座では、運営という位置づけですが、iPad、iPhoneは全くの初心者です。

かなり不安ですが、プロの先生方の教えをしっかりマスターして、サクサク動画が編集できるようになりたいと思っています。

皆さんと一緒にチャレンジできたらうれしいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

運営ボランティア

反転授業の研究が運営するオンライン講座では、受講者として学んだ方たちが、運営ボランティアや運営者、講師になり、役割を変えながら、様々な学びを生み出しています。

オンラインの場での学び合いを体験した方たちが、運営側として場創りに加わってくれることで、オンラインの場の熱量が上がり、自己組織化が再現されやすくなります。

運営ボランティアのみなさんとの交流も、この講座の価値の一つです。

青木芳恵

ボランティアスタッフの青木芳恵です。普段は神戸六甲山にある探究型オルタナティヴスクール「ラーンネット・グローバルスクール」のナビゲータとして、子ども達が本来自ら持っている「学ぶ力」を引き出す場作りと授業を行っています。人が感じる小さな「あ」や「お」というスイッチを、言語非言語問わず形にしていくという学び方に心惹かれています。

学びが多様化する中で、動画が持つ意味は実にさまざまです。反転学習や授業教材としてインプットの入り口となる動画はもちろん、自分の学びのアウトプットとして「動画で伝える」ことも珍しくなくなってきました。どう伝えるか?どう伝えるか?どう可視化するか?この講座を通して、私もともに学んでいきたいと思っています。

ラーンネット・グローバルスクール

http://www.l-net.com

大隅紀子(日本語教師)

今回ボランティアをさせていただきます大隅紀子です。千葉にある大学で留学生に日本語を教えています。

昨年からオンライン講座で色々学び始め、世界が広がっていくのを感じています。動画作成は初心者ですので皆さんと一緒に動画作成ができるようになりたいと思っています。初心者目線で講座をサポートさせていただきます。。

オンライン講座は、その内容だけでなく、地域を超えた人と深くつながるという魅力もあります。楽しみながら一緒に学びましょう。よろしくお願いします。

川上 政嗣

運営ボランティアをさせていただきます、川上 政嗣と申します。福岡県立高校で国語の教員をしております。

現在、生徒の頭脳をアクティブに動かす授業作りに頭を悩ませています。その中で、オリジナルの動画作りは手段として有効であると思っています。

私は自分のITに関するスキルはかなり低い方だと自覚しています。テクニカルなサポートはできませんが、皆さまが快適に学べる環境を作るために陰から支えることができればと考えています。

皆さま、これから始まる学びの旅にどうぞご一緒しましょう!

倉本龍

倉本龍(くらもとりょう)といいます。滋賀県にある私学中高で教員をしています。

iPadやiPhoneは公私問わず長年利用しています。

特にkeynoteやiMovieは直感で操作できる部分が多く、PCでの編集に戻れなくなるほど簡単に作ることができます。

運営ボランティアとして、様々な面でみなさまのサポートをしたいと思っています。

よろしくお願いします。

佐藤正憲

今回ボランティア参加させていただきます佐藤正憲です。公立高校で情報科を教えています。田原さんの動画作成講座では2年前から「Explain Everythngで作る動画作成」「パソコンで作る!カンタン動画講義の作り方」に生徒として参加していました。どちらの講座も中でいろいろと発見があり、それを発表することで共有があり、講座全体が非常に楽しいものとなりました。主体的に学ぶことの楽しさをまたこの場で共有できれば、そしてその手助けをできれば幸いです。必要なものは好奇心(とちょっとのデバイス)だけです。

一緒に学びましょう!

筒井洋一

30年間、大学教育に関わってきました。当初は、ドイツ国際政治を専攻していました。

その後変転を重ねて、1993年から、大学初年次教育で日本語表現法の代表を務めて、地方の国立大学から挑戦をおこなってきました。1995年から、インターネットを使って、ドイツの大学と私がいた富山大学の演習とでネット授業を計5年間おこないました。

2006年頃から、ファシリテーションやコーチングを学び、その後の大学改革の基礎を築きました。

2013年から15年まで、大学の授業に毎週見学者と授業ボランティアが関わり、かれらが授業を創る試みをしてきました。

それに関する本を出版しました。これまで筒井が取り組んできた授業動画は、以下です。

2013年前期、京都精華大学「グループワーク概論」

https://youtu.be/-Vm6p50-QX8授業関係者と一緒に以下の書籍を出版しました。

筒井 洋一、山本 以和子、大木 誠一編著

『CT(授業協力者)と共に創る劇場型授業―新たな協働空間は学生をどう変えるのか』

東信堂、2160円

http://amzn.to/1RPt9KS

松嶋渉

山口県の公立高校で教員をしています。教科は商業で主に情報系(プログラミングやWebデザイン)の授業を担当しています。動画を使った授業を科目や単元に合わせて学期に数回実施しています。授業動画作成ではWindowsPCではCamtasiaやScreencast-O-Maticなどを使用し、タブレットではiPadのExpiainEverything,iMovieを使用して作成しました。

一昨年の2月に行った反転授業の感想を生徒同士のインタビュー形式にして撮影しiMovieで編集しました。

現在は萩商工高校の情報デザイン科で「キャリア教育×ICT×地域活性化」をテーマにしたPBLを行っており、昨年度からはサイボウズのkintoneを利用した「学校を越えた強いチーム作り」を目指して取り組んでいます。

今回はiOSでの動画作成講座と言うことでkeynoteやiMovieなどを楽しく作って行きたいです。今回はボランティアスタッフとして参加いたします。受講生の皆さんの助けになれるように取り組んでいきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

松谷愛

運営ボランティアの松谷あいです。奈良県でユニークな英会話スクールをしています。

ユニークポイントを3点。

①英語の先生を育てる講座をはじめて6年目突入です。

②たったの1か月で発音がネイティブ並みになれること。英語のスピーチやプレゼンテーションをされる方に大人気です。

③入場制限ポリシーあり!夢を語らないと入会できない「あつらえコース」その夢のために、一人一人のレッスンをオーダーメイドであつらえます。

上記、全てのコースで、反転動画教材を用いて、②と③は、オンラインでも受講可能です。

教室名は、ハヤ イングリッシュアカデミー。

実は、名刺を渡すたびに、いつも同じ質問を受けます。

「なんでハヤ イングリッシュアカデミーなんですか?」

このネーミングをしたのは、「ハヤシ」でもなく、「ハヤオ」でもありません。「すみだ」です。

ハヤ = 88 = 早 = 速 = 流行(る)

縁起のいい末広がりの8

早(ハヤ)く上達する工夫が盛りだくさん

講師の話す英語が速(ハヤ)い

今、一番流行(ハヤ)りの英会話スクール

まさかっ、ダジャレだったの?!

“どこよりも早く上達できる英会話スクール”を作ろう♪

8年前、そんな想いを込めてちょっとダサいネーミングをしました。

そして、88(ハヤ)の8を横にすると、∞無限(infinity)。

どんな人にも、そしてどんな組織にも無限の可能性があると信じております。その可能性はエネルギーによって引き出されます。本講座の場のエネルギーを高める意ために、一生懸命学びの伴走をさせていただきます。

加えて、大好きな動画作成をサポートできるということで、勝手に気合が入っております。

↓ 私の動画作品は、“HAYATube”をご覧ください。

https://www.youtube.com/channel/UCZ6bLwpJDIKuLakalbAXVGw

それでは皆さまにお会いできること、楽しみにしております♪

松本一見

今回ボランティアとして参加します松本一見です。クラス内で行えることの限界を感じ、何かいい方法がないか探っていくうちに反転教育に興味を持ちはじめました。

反転教育に欠かせないものの一つに動画があります。私はICTスキルがそれほどないので重い腰がなかなか上がらなかったのですが、反転教育の研究グループやオンライン講座で知り合った方々の実践に感銘を受け、簡単な動画を作り始めました。まだまだ作成に時間がかかりますが、できたときの嬉しさはもちろん、作った動画を繰り返し見て勉強してくれている学生を見るとやってよかった、次も頑張って作ろうと意欲が湧いてきます。

今回の講座は「リンゴ」のツールを使って、初心者でも簡単にできる動画作成の方法を学びながら、講座受講生、ボランティアと一緒に動画や実践のディスカッションも行えるものになっています。講師の動画作成の知識の豊富さはもちろん、ボランティアにも日常的に動画を作成し、使っている教師も多いので、きっといろいろな刺激を受け、それが次のアイデアに結びつくことと思います。

動画を作って授業などに実践してみたいけど…と躊躇している皆さん、この機会に私たちと一緒に動画作成と実践について学び合ってみませんか。きっとワクワクする新しい世界が広がるはずですよ!

武藤哲司

武藤哲司と申します。群馬県の私立校で教員をしています。日本の生物学と国際バカロレアの生物の授業を担当しています。また校務分掌として情報管理者をしています。これまで、参加者でお世話になっておりましたが、初めてボランティアスタッフとして参加させていただくことになりました。皆さんの学習のお手伝いをする中で、すこしでもお力になれればと思うと同時に、共に学び、もりあげることの出来る一員でいたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

私自身の実践としては、動画とEducanonなどのオンライン教育システムを組み合わせた授業デザインを模索しています。PPT, Keynote, Prezi等は日常的につかっており、動画作成ではiPadのShowMe, Educreationsを使用して作成したことがありますが、なにぶん腰を据えて研究する時間がとれず、広く浅くつまみ食いして中途半端だと自身でも感じております。今回の講座では、iOS、Keynoteの機能をしゃぶりつくすとのこと。なにがでてくるか、わくわくしています。

ワークショップ形式で学ぶオンライン講座

この講座は、解説動画、MoodleでのフォーラムセッションとWeb会議システムZoomによるリアルタイムセッションを組み合わせて、5週間(リアルタイムセッション5回)のオンライン・ワークショップ形式で行います。

【対象】

KeynoteとiMovieを使って動画講義を作れるようになりたい人

【受講前に準備していただきたいもの】

今回のオンライン講座はテレビ会議/Zoomをしながらお手元のiPhone*またはiPad*で操作していただきますので、下記の(1)と(2)を満たしている方のご参加をお待ちしております。

(1)iPad or iPhone

*iPhone(5以降) *iPad(第2世代以降)

KeynoteやiMovieといったアプリを使い、教材や動画を作成します。

Keynote・iMovieは事前にiPhone/iPadにダウンロードしておいてください。また、Moodleにモバイルからアクセスしたい方は、「Moodle touch」という360円のアプリを利用すると使いやすいです。

アプリダウンロード費用は受講者の方のご負担になります。講座費用には含まれません。

尚iPhone/iPadのOS及びKeynote/iMovieのバージョンは最新のものにバージョンアップしておいてください。

(2)パソコン(Mac or Windows)

インターネットに接続可能なパソコンをご用意ください。作成したKeynote教材をもとに動画作成するときに使用します。

また、Web会議室Zoomでのリアルタイムセッションのときに、iPad/iPhoneを画面共有して操作方法を確認し合うときにも利用します。

※iPad/iPhoneは持っていて、PCは持っていない方などは、動画化など一部の作業ができませんが、それ以外の作業は参加できます。詳しくは、お問い合わせください。

【講座の進め方】

6/5, 6/6 Zoomの接続テスト

講座スケジュールは、以下の通りです。

リアルタイムセッションでは、講師の説明を受け、その後、チームに分かれてオンラインで話し合います。

その後、Moodleのフォーラムを使い、1週間、チームで助け合いながら課題を作成し、作成した課題は、Dropboxへアップロードして全体で共有します。

第4回と第5回の間に2週間の制作期間を設け、チームで助け合いながら、講座で学んだことを生かして自由な作品を各自が作成します。

Q&A

Q リアルタイムセッションに参加できない日があるのですが大丈夫ですか?

A リアルタイムセッションは、翌日以降、録画動画が見れるようになりますので、そちらで確認していただくことができます。

Q パソコンが苦手ですが、サポートはしてくれますか?

A Dropbox、Moodle、Zoomの使い方については、動画マニュアルを配布しますので、それに従って操作してください。Keynoteでの教材作成や動画作成については、チーム内で助け合いながら進めて下さい。

Qリアルタイムセッションには、iPadから参加できますか?

AZoomは、iPadなどのタブレット端末や、スマートフォンから参加可能です。あらかじめZoomのアプリをダウンロードしておく必要があります。

QiPadは持っていますが、パソコンは持っていません。講座に参加可能でしょうか?

A第4週、第5週でKeynote教材を動画にし、その後、iMovieで編集して完成させます。iPadだけだとKeynote教材を動画にできないのですが、同じチーム内のPCを持っている人や運営チームが動画にする作業を代行することは可能です。それをご了承いただいた上で、参加いただくのであれば参加可能です。

QMacは持っていますが、iPadやiPhoneは持っていません。講座に参加可能でしょうか?

A講座で行う操作説明は、iPadのkeynoteやiMovieの説明になります。MacのKeynoteやiMovieは、操作画面が違うため講師はサポートすることができません。Macを持っている方同士の助け合いフォーラムなどを立ち上げて、自主的に問題解決していく形になります。その条件でよろしければ、参加可能です。

お申込み

講座名:iPad/iPhoneで作るカンタン動画作成

申し込み締め切り:2016年6月3日(金)

定員:40名 (定員に達し次第、締め切ります)

開講期間:6月7日(火)~7月12日(火)

※5週間の講座期間中にZoomによるリアルタイムセッションを5回行います。

リアルタイムセッションの日程:

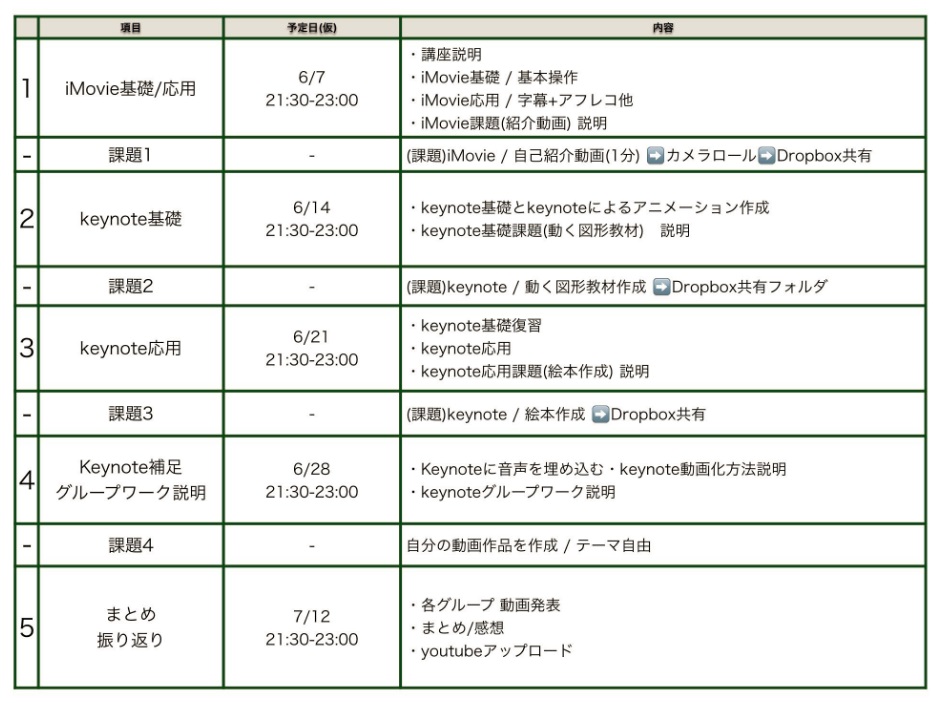

第1回:6/7(火) 21:30-23:00 iMovie基礎/応用