「すべての違いを学びの源にする」カテゴリーアーカイブ

フォアグラ型教育~すべての違いを学びの源にする(3)

反転授業の研究の田原真人です。

私は、2018年、本気で教育のパラダイムシフトに取り組んでいきます。みなさん、力を貸して下さい。

そのキックオフとなるワークショップを12月7日~2月3日の2ヶ月間で行います。

すべての違いを学びの源にすると決めたらどんな哲学が立ち上がるだろうか?~私たちの教育哲学を立ち上げる共創ワーク

このワークショップのタイトルには、6年間の気づきと学びが凝縮しています。

凝縮されすぎていて、簡単には伝わらないと思いますので、全15回の連載で、紐解いていきながら、自分自身も振り返っていきたいと思います。おつきあいいただけるとうれしいです。

1)311の痛みを学びの源にする

2)工業型社会へ適応する教育システムからの脱却

3)フォアグラ型教育

4)自分自身になっていくプロセス

5)痛みを通してニーズに繋がる

6)マグマセンサーに従って生きる

7)ぷれジョブとの出会いから生まれた共存在サイクル

8)なぜ「すべての違い」なのか?

9)栽培化された思考から野生の思考へ

10)ゆらぎとリフレーミングによる学び

11)「いのち」の与贈循環

12)全体性が回復されると何が起こるのか

13)周辺部で目覚めた人たち

14)トランスローカル

15)社会が自己組織化するために必要なこと

フォアグラ型教育

「違い」が学び合いのエネルギーとして使われるのではなく、分断の原因になってしまうのはなでなのか?

そのことを考えている中で、『魂の脱植民地化とは何か』という本と出会いました。

そして、この本の著者の深尾葉子さんや、安冨歩さんのグループが、魂の脱植民地化研究をされていることを知り、対話に加えていただきました。安冨さんは、魂の植民地化と脱植民地化を次のように定義します。

魂の植民地化とは、自らのではなく、他人の地平を生きるようになること、である。

魂の脱植民地化とは、他人のではなく、自らの地平を生きるようになること、である。

これらの考え方の触れたとき、工業型社会へ適応する教育には、魂の植民地化を進めていくもの、という側面があったのだと気づきました。では、具体的にどのようにして、魂の植民地化が進んでいったのでしょうか?

(参考記事 『魂の脱植民地化とは何か』を読んで考えたこと)

そのことを考えるヒントになったのが、パウロ・フレイレの『被抑圧者の教育学』でした。

フレイレは、教育を次の2つのタイプに分類し、対話によって抑圧から抜け出していくことが大事だと述べます。

銀行型教育:子どもを空っぽの容器だと見なし、銀行にお金を預けるように、容器の中に知識を詰め込んでいく教育

対話型教育:子どもを有能な学習者だと見なし、対話を通して、子どもが主体的に学んでいくことを助ける教育

フレイレの2つのタイプに対して「なるほど」と思う一方で、「銀行型教育」という比喩がピンとこないという感覚がありました。

抑圧と身体の関係性が、比喩からこぼれ落ちているように感じたのです。

そこで、考えたのが、フォアグラの比喩でした。

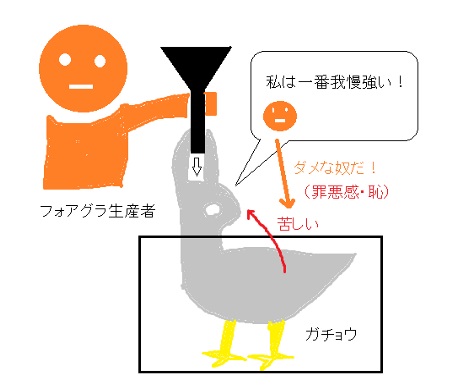

フォアグラというのは、ガチョウなどの自由を制限した状態で、餌を強制的に口から流し込み、脂肪肝を作って食べるというものです。生徒に知識を詰め込んでいく姿が、フォアグラ生産のガチョウと重なったのです。

私の頭の中に浮かんだのは、次のようにして魂が植民地化されていく光景でした。

ガチョウは、檻に閉じ込められて自由を制限され、口から餌を流し込まれます。

ガチョウの身体は、「もうお腹いっぱいだ。苦しい」というサインをガチョウの頭に送ります。

その一方で、フォアグラ生産者はガチョウに「口を閉じないで我慢できるのは偉いぞ」と褒めたり、「檻の中から出ていくと餓死するぞ」と脅したりします。

自由を奪って選択肢を減らした上で、アメとムチによって外部から方向付けていくことで、ガチョウは、自分の身体からの声を無視し、フォアグラ生産者の声を自分の内側に取り込むようになります。

自分の地平ではなく、フォアグラ生産者の地平を生きるようになるのです。

内面化したフォアグラ生産者の視点は、自分の身体からの声を抑圧して罪悪感を与えたり、周りのガチョウを抑圧して同調圧力を加えたりします。

フォアグラ生産者の声が「正しさ」として響き、それ以外のものを認められない状態が生まれます。

私は、このような魂が植民地化されていくような教育の仕組みに「フォアグラ型教育」と名づけることにしました。

私は、ガチョウの役も、フォアグラ生産者の役も、どちらも経験してきていて、その両方に痛みを感じています。

でも、その一方で、痛みの奥に、自分の魂を躍動させ、十全に行きたいという情熱を見いだしています。

(参考記事 フォアグラ型教育から対話型教育へのシフト)

12月7日から始まるワークショップでも、痛みの奥にある大切なものを一緒に探求していきます。

参加のハードルをゼロにする試み

このワークショップに2ヶ月間、全力投球することに決めています。京都インパクトハブの場所代、企画&運営を手伝ってくれる方への謝礼、田原が2ヶ月間稼働できる資金として、寄付&与贈オークションという形で50万円を目標額に資金調達をします。

今回、参加費として集めることも考えたのですが、このテーマは、できるだけ多くの人と一緒に考えたいし、多くの人に自分ごととして関わってほしいことを考えたとき、寄付&与贈オークションという形が一番しっくり来ました。

時間とエネルギーを持ち寄ってくれる人、お金を持ちよってくれる人、ギフトを提供してくれる人、それらすべてに支えられて、今回のワークショップが実現できたら、ワークショップの新たな形が生まれます。これも、未来を創る挑戦の一つです。

田原真人2017冬日本ツアー日程

第3弾 被災地のフリースクールとともに反転授業を学ぶ(福島×オンライン) (12/18)

第4弾 Frontier Online Community キックオフイベント(福島×オンライン)(12/18)

第5弾 Zoom働き方革命(東京×オンライン)(12/19)

第6弾 学びのシェア会(仮)(12/19)

工業型社会へ適応する教育システムからの脱却~すべての違いを学びの源にする(2)

反転授業の研究の田原真人です。

私は、2018年、本気で教育のパラダイムシフトに取り組んでいきます。みなさん、力を貸して下さい。

そのキックオフとなるワークショップを12月7日~2月3日の2ヶ月間で行います。

すべての違いを学びの源にすると決めたらどんな哲学が立ち上がるだろうか?~私たちの教育哲学を立ち上げる共創ワーク

このワークショップのタイトルには、6年間の気づきと学びが凝縮しています。

凝縮されすぎていて、簡単には伝わらないと思いますので、全15回の連載で、紐解いていきながら、自分自身も振り返っていきたいと思います。おつきあいいただけるとうれしいです。

1)311の痛みを学びの源にする

2)工業型社会へ適応する教育システムからの脱却

3)フォアグラ型教育

4)自分自身になっていくプロセス

5)痛みを通してニーズに繋がる

6)マグマセンサーに従って生きる

7)ぷれジョブとの出会いから生まれた共存在サイクル

8)なぜ「すべての違い」なのか?

9)栽培化された思考から野生の思考へ

10)ゆらぎとリフレーミングによる学び

11)「いのち」の与贈循環

12)全体性が回復されると何が起こるのか

13)周辺部で目覚めた人たち

14)トランスローカル

15)社会が自己組織化するために必要なこと

工業型社会に適応する教育システムからの脱却

311を経験して感じた分断の痛み。

今の日本は、共通部分で同調的に他人と繋がるという繋がり方が目立ちます。

同調的でないコミュニケーションは、「空気を読まない」として排除されたりするので、同調から外れてはいけないという圧力を感じ、共通部分だけを安全に表現しようとする傾向があると感じています。

このような繋がり方は、311のように、覆い隠せない「違い」が現れたとき、簡単に切れてしまいます。

私が「反転授業の研究」を立ち上げたとき、「多様性のある森をオンラインに作っていきましょう」と呼びかけました。

その背景には、共通部分で繋がる以外の、新たな繋がり方を模索したいという気持ちがありました。

自分の知らないこと、自分が考えたことのないこと、などを場に出してくれる人に感謝し、自分も知っていることやできることを提供し、オンラインでの対話を繰り返していくと、集合知が生まれてきました。

そして、協力して集合知を生み出したという経験によって、人がお互いに繋がりはじめました。

私は、ここに大きな希望を見いだしました。

なぜなら、集合知で繋がるという方法は、「違い」があるからこそ繋がれる方法だからです。

アクティブ・ラーニングのオンライン講座をやったときに、講師の小林昭文さんが、次のように語りました。

「違いは、学び合いのエネルギーになる」

これは、その後の私の活動に、大きな影響を与えた言葉でした。

違いを許容できずに分断してしまう社会を、私たちの教育システムが創り出してきたのかもしれないと考えることは、その教育システムの中で働いてきた私には苦しいことでした。

でも、311で感じた分断の痛みのほうが大きかったので、自分の足下を切り崩していくような感じで問題を見ていくことになりました。

工業化社会は、ボスの指令を正確に忠実にこなしていく労働者を育てる産業化教育によって支えられてきました。未来学者のアルビン・トフラーは、『第三の波』の中で、産業化社会には、次の3つのヒドゥンカリキュラムがあると述べています。

(1)時間厳守

(2)服従

(3)単純な反復作業に耐える

日本の場合は、これらのヒドゥンカリキュラムに加えて、検定教科書を使って教えるため、唯一の「正解」が存在し、それ以外のものは「間違い」であるということを、生徒は暗黙の前提として受け取ってきたのではないでしょうか。

すでに「正解」が確定しているのであれば、それを批判的に捉えるのは時間の無駄であり、むしろ無批判に受け入れて、教えられた方法で素早く「正解」を導き出すスキルを磨いていくほうが、学校においても、社会においても有利です。

社会的な地位や、金銭的な報酬、学歴による序列化などが、すべて、前提を疑わずに受け入れ、「正解」を素早く導き出すスキルを磨くことを後押ししている状況の中で、思考フレームの均質化が起こってきたのではないかと思います。

マジョリティが持つ均一の思考フレームが、常識であり、「正解」となると、それ以外の思考フレームは「間違い」となり、表現することが抑圧されてきます。

その結果、常に「正解」の思考フレームの存在を意識し、そこに対して、欠けている部分を感じると自信を失い、はみ出している部分を感じると、いけないことだとして抑圧するようになってきたのではないでしょうか。

多様性を学び合いのエネルギーとしていくためには、このようなヒドゥンカリキュラムや正解主義から見直していく必要があります。

そして、それが、311のときに顕わになった、「違い」によって分断が生まれてしまう社会を乗り越えるために、教育ができることなのではないでしょうか。

そもそもの部分から、一緒に考えませんか?

12月7日から、私たちの哲学を立ち上げる学びの旅がスタートします。

参加のハードルをゼロにする試み

このワークショップに2ヶ月間、全力投球することに決めています。京都インパクトハブの場所代、企画&運営を手伝ってくれる方への謝礼、田原が2ヶ月間稼働できる資金として、寄付&与贈オークションという形で50万円を目標額に資金調達をします。

今回、参加費として集めることも考えたのですが、このテーマは、できるだけ多くの人と一緒に考えたいし、多くの人に自分ごととして関わってほしいことを考えたとき、寄付&与贈オークションという形が一番しっくり来ました。

時間とエネルギーを持ち寄ってくれる人、お金を持ちよってくれる人、ギフトを提供してくれる人、それらすべてに支えられて、今回のワークショップが実現できたら、ワークショップの新たな形が生まれます。これも、未来を創る挑戦の一つです。

田原真人2017冬日本ツアー日程

第3弾 被災地のフリースクールとともに反転授業を学ぶ(福島×オンライン) (12/18)

第4弾 Frontier Online Community キックオフイベント(福島×オンライン)(12/18)

第5弾 Zoom働き方革命(東京×オンライン)(12/19)

第6弾 学びのシェア会(仮)(12/19)

311の痛みを学びの源にする~すべての違いを学びの源にする(1)

反転授業の研究の田原真人です。

私は、2018年、本気で教育のパラダイムシフトに取り組んでいきます。みなさん、力を貸して下さい。

そのキックオフとなるワークショップを12月7日~2月3日の2ヶ月間で行います。

すべての違いを学びの源にすると決めたらどんな哲学が立ち上がるだろうか?~私たちの教育哲学を立ち上げる共創ワーク

このワークショップのタイトルには、6年間の気づきと学びが凝縮しています。

凝縮されすぎていて、簡単には伝わらないと思いますので、全15回の連載で、紐解いていきながら、自分自身も振り返っていきたいと思います。おつきあいいただけるとうれしいです。

1)311の痛みを学びの源にする

2)工業型社会へ適応する教育システムからの脱却

3)フォアグラ型教育

4)自分自身になっていくプロセス

5)痛みを通してニーズに繋がる

6)マグマセンサーに従って生きる

7)ぷれジョブとの出会いから生まれた共存在サイクル

8)なぜ「すべての違い」なのか?

9)栽培化された思考から野生の思考へ

10)ゆらぎとリフレーミングによる学び

11)「いのち」の与贈循環

12)全体性が回復されると何が起こるのか

13)周辺部で目覚めた人たち

14)トランスローカル

15)社会が自己組織化するために必要なこと

311の痛みを学びの源にする

2011年3月11日に起こった東日本大震災と原発事故は、私の人生を一変させてしまいました。

しかし、この一行を書くときに、自分の内側に痛みが走ります。

津波の被害に遭った沿岸部の人たちのことを思うと、口をつぐみたくなるのです。

福島の避難地区に住んでいた人たちのことを思うと、口をつぐみたくなるのです。

一方で、日立市出身で、水戸ーいわきー仙台を毎週行き来して暮していた私にとって、それは、自分が生きてきた場所で起こった出来事で、現在の浪江町や大熊町の写真を見たりすると、今でも、心が大きく反応してしまい、息が苦しくなります。

自分の内側の痛みは、もっと大きな被害を受けた人のことを考えると表現せずに飲み込みたくなり、311の影響が自分より小さかった人には分かってもらえないんだろうなとあきらめて黙り込みたくなる、ということが、私だけではなく、多くの人に起こっていたのではないかと思います。

避難地区になった場所、ならなかった場所

補助金をもらった人、もらわなかった人

避難した人、残った人

外側から強制的にやってくる違いもあれば、選択をするたびに生まれてくる違いもあります。

今まで「同じ」によって繋がっていた関係性が、「違い」が生まれるごとに断ち切られていくことを体験しました。

本当に粉々になってしまったと感じました。

なぜ、「違い」によって分断が生まれるのか?

本来、人間は、すべて違うはずなのに。

すべての人間が違うことを前提として協力し合う社会だったら、あのような分断は起こらなかったのではないか?

これが、311を体験して、私の中に生まれた問いです。

私は、かつて、他人と違う部分を表現するのを怖れ、「同じ」である部分を選んで表現していました。

しかし、他人と違うからこそ、他人と深く繋がることができることを体感し、「違い」を表現することがこわくなくなりました。

それは、自分自身を大切にすることに繋がり、自分が、今、本当に何をやりたがっているのかを問いかけながら進めるようになりました。

これは、私が311の分断の痛みから受け取ったギフトです。

もし、すべての違いを学びの源にすることを決めたら、どんなことが起こるのか?

一緒に実験しながら、探究しませんか?

12月7日から、私たちの哲学を立ち上げる学びの旅がスタートします。

参加のハードルをゼロにする試み

このワークショップに2ヶ月間、全力投球することに決めています。京都インパクトハブの場所代、企画&運営を手伝ってくれる方への謝礼、田原が2ヶ月間稼働できる資金として、寄付&与贈オークションという形で50万円を目標額に資金調達をします。

今回、参加費として集めることも考えたのですが、このテーマは、できるだけ多くの人と一緒に考えたいし、多くの人に自分ごととして関わってほしいことを考えたとき、寄付&与贈オークションという形が一番しっくり来ました。

時間とエネルギーを持ち寄ってくれる人、お金を持ちよってくれる人、ギフトを提供してくれる人、それらすべてに支えられて、今回のワークショップが実現できたら、ワークショップの新たな形が生まれます。これも、未来を創る挑戦の一つです。

田原真人2017冬日本ツアー日程

第3弾 被災地のフリースクールとともに反転授業を学ぶ(福島×オンライン) (12/18)

第4弾 Frontier Online Community キックオフイベント(福島×オンライン)(12/18)

第5弾 Zoom働き方革命(東京×オンライン)(12/19)

第6弾 学びのシェア会(仮)(12/19)