コラボレーションによって生まれたオンラインワークショップ

こんにちは。Facebookグループ「反転授業の研究」を主宰しています田原真人(たはらまさと) です。

「反転授業の研究」は、ICTを利用して学習者が主体的に学べるようにすることに関心がある人たちが、約3000人も集まっているアクティブなオンライングループです。

グループ内から、動画講義を作るための様々なツールの基本的な使い方や、著作権の知識をまとめて電子書籍として販売する「動画作成にチャレンジ!」プロジェクトが生まれました。電子書籍は4月末から、順次、発売していくことになっています。

今回のオンラインワークショップは、電子書籍の執筆者のうち、カムタジアの執筆を担当している横川淳さん、著作権を担当している福田美誉さんの2人、さらに、白板ソフトの開発元である(株)マイクロブレインの坂本保代さんが講師を担当し、「動画作成にチャレンジ!」プロジェクト代表の水沼明子さんと「反転授業の研究」の田原真人が運営を担当します。

さらに、8名の運営ボランティアの方も加わっています。

学習者中心の学びを広げていこうという共通する思いによって、13名のコラボレーションが実現しました。

私は、10年以上前から動画を使った教育実践をしており、動画講義というのは、教育のあり方に革命を起こす可能性を持っていると思うようになりました。

なぜ、動画講義が教育に革命を起こすことができるのか、少し長いですがお読みください。

教育におけるコペルニクス的転回

コペルニクスの地動説により、世界の中心は地球から太陽へと移動しました。中心が移動したことにより、世界観が根底から変化しました。

これと同じような変化が、教育の世界で、今まさに起こりつつあります。

教育の中心を、教師中心から、生徒中心へと移動させていこうというのです。

教師が何を教えたのかではなく、生徒が何を学んだのかを中心に据える と、これまでとは全く違った景色が見えてきます。

この中心の変化は、教育に対する考え方を根底から変えてしまうかもしれません。

教師中心で考える問題点と解決へのヒント

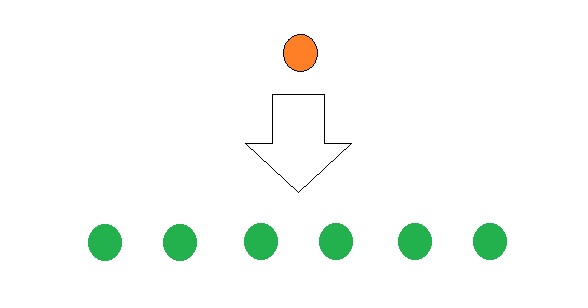

300年前から、教室の中では、教師が教壇から一方向的に話し、生徒はそれを黙って聞くという授業が行われてきました。

そこでは、生徒の個人差とは関係なく、全員に対して同じ講義が行われ、理解の速い生徒は時間を持て余し、理解に時間がかかる生徒はついていけなくなるという状況 が生まれます。

このような授業で生徒に問われるのは、決められた時間内で学習課題を達成することです。教師の話を時間内に理解できる生徒は知能の高い生徒、理解できない生徒は知能の低い生徒と見なされます。そして、疑問を持って深く考える態度よりも、要領よく課題を片付けて次々と進む態度が求められます。

このような知能(IQ)による個人差の固定概念に対して異を唱えたのが、J・B・キャロルです。

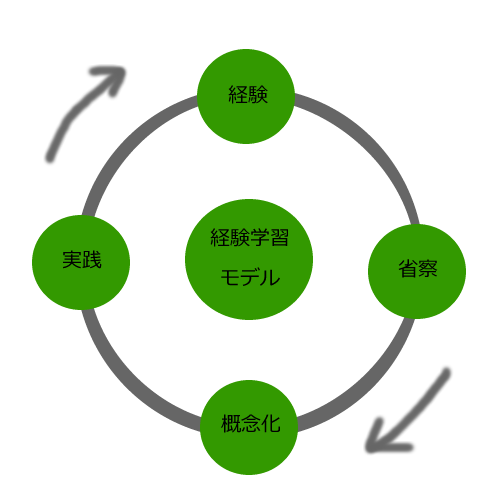

キャロルは、個人差を「学習に必要な時間と学習に使った時間の差」と捉え、学校学習モデル(時間モデル)を提唱しました。

キャロルの時間モデル

すべての学習者は、その人にとって必要とされる時間をかければ、すべての学習課題を達成できる。

つまり、生徒一人一人の学習に必要な時間の個人差に対して、それぞれに適した学習時間を与えることができれば、「担当するすべての生徒が、学習課題を完全に習得できるような授業」 を実現できるかもしれないのです。

「落ちこぼれ」や「吹きこぼれ」は、教師中心の一斉講義というスタイルが作り出していたのかもしれません。

生徒中心の学習にすることで、それらを解消して完全習得学習への道を開いていくことができれば、それは、まさに、教育の「コペルニクス的転回」と言えるのではないでしょうか?

生徒中心の考え方+ICTが完全習得学習の道を開く

教育の「コペルニクス的転回」を可能にするのICTです。

一人一人の生徒が理解できるまで学ぶのを支援するためにはどうしたらよいのでしょうか?

30人の生徒に30人の教師がついて、1対1でサポートすれば可能かもしれません。でも、学校という場では、現実的には無理ですよね。

そこで注目されているのが「動画講義」です。

教師が自分の「分身」である動画講義を作成すると、どんなことが可能になるでしょうか?

課題達成までに必要な時間には個人差がありますが、各自が自分のペースで理解できるまで動画を繰り返して視聴すれば、学ぶ時間の個人差を解消することができます。

もし動画講義だけですべてを理解できなくても、どこが分からないのかをチェックテストなどで確認できれば、授業中に学び合いや、教師の補足説明をすることによって、クラスの全員を完全習得に至らせることができるかもしれません。

生徒を中心に据え、ICTを組み合わせることで、生徒全員が完全習得学習を行う可能性が生まれてきたのです。

あまり知られていない動画学習の威力

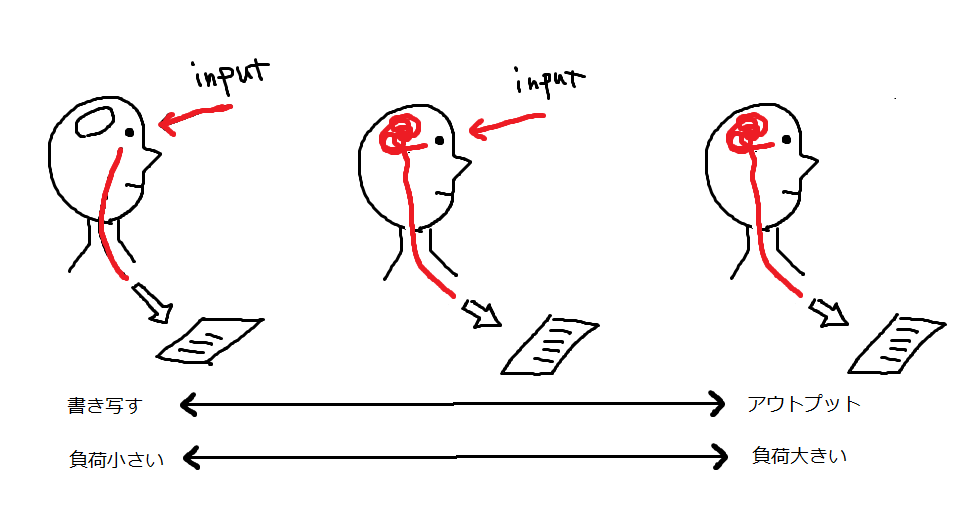

動画を使った学習には、あまり知られていない2つのメリットがあります。

1つ目は、教師からのプレッシャーを逃れてリラックスした空間で、自分で動画の再生や停止を操作しながら学ぶことで、生徒が能動的に学びやすくなること です。

カーンアカデミーの創始者であるサルマン・カーン氏は、いとこにスカイプで家庭教師をしていたときに、補助的に動画講義を作成してYoutubeにアップロードしていました。

そして、いとこから、「直接教わるよりも、動画のほうがいい」と言われてしまいました。

動画だと、分からないところをもう一度説明するのを頼む必要もないし、「分かった?」と急き立てられることもないので、落ち着いて学べるのだそうです。

2つ目は、倍速再生や、繰り返しの再生によって、理解のスピードと動画再生のスピードをシンクロさせて、集中力を高めることができること です。

私は、10年前から動画講義を使った学習に取り組んできました。生徒の学習状況を見ると、ほとんどの生徒が講義を倍速再生で視聴していることに気がつきました。

4倍速で全体像を掴んでから、2倍速で最初から聞き直し、分からないところは等速で反復するというように、リアルの講義ではできない、動画ならではの学び方というものがあり、学習者が自分の理解度をモニターしながら動画再生を操作することで、「分からないで取り残される」「分かっているところを説明されて飽きる」といったことがなく、常に集中できる状態を保つことができます。

このような動画学習のメリットを考えると、動画を使うことで、通常の学習よりも課題達成までに要する時間を短縮できる可能性を秘めているのではないかと思います。

動画講義作成ができると、授業デザインの可能性が大きく広がる

このように、授業に応じて、臨機応変に動画講義を作ることができると、授業デザインの可能性が大きく広がります。

・動画講義で予習し、教室で学び合いや、完全習得に至る問題演習を行う反転授業

・動画講義で予習し、教室で21世紀スキルの獲得を目指す反転授業

・前提知識の足りていない生徒のために、補習動画を作ってサポート

・理解の速い生徒のための発展的な内容を解説するサプリメント動画

動画を手足のように使いこなすことができれば、その応用範囲は、工夫次第でいくらでも広がっていきます。

パソコンを使って簡単に動画講義を作る方法

動画講義には、いろいろな作り方があります。

スタジオでビデオ撮影したりしたり、クロマキー合成したりするような方法もありますが、一番簡単にできるのは、パソコンの画面を録画するスクリーンキャストというソフトを使用するものです。

有名な動画学習サイトであるカーン・アカデミーや、eboardでも、スクリーンキャストを使った動画が作られています。

Khan Academyの動画講義 (カムタジア+ペイントソフト)

VIDEO

eboardの動画総集編(カムタジア+白板ソフト、Web素材など)

VIDEO

探究学舎のtanQcinema(カムタジア+keynote)

VIDEO

カムタジアなどのスクリーンキャストソフトを使うと、ペイントソフトなどに手書き文字を書き込みながら説明する様子を録画したり、パワーポイントなどのスライドを使って説明する様子を録画したりすることができます。白板ソフトやパワーポイント、Keynoteなどのアニメーション機能などを使えば、動きのある動画を作ることもできます。また、グラフソフトや3次元描画ソフトなどを使って解説する動画も作ることができます。

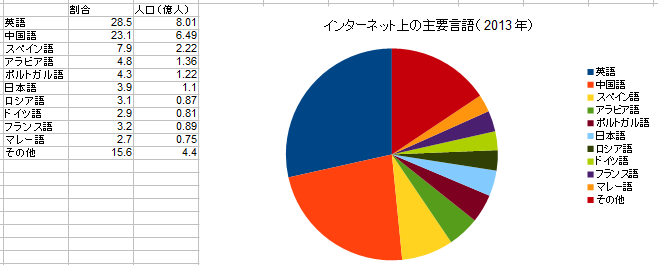

パソコンの画面に表示されているものなら何でも録画できますので、Webサイトを背景にしたり、グラフソフトを使ってグラフを表示させたりすることもできます。

本講座では、eboardの動画で背景に使用されている白板ソフトの外に、パワーポイント、Keynote、Webサイトなどを背景にして動画を作成する方法を説明し、それをもとに各自が実際に動画を作っていきます。

講師、運営ボランティア、受講者がアイディアを出し合い、それを共有して学び合うと、4週間で参加者全員が大きくスキルアップするはずです。

動画講義作成には、著作権の基礎知識が不可欠

スクリーンキャストを使った動画は、パソコンの画面をそのまま録画できますので、様々な資料を使って動画を作成することができますが、そのとき問題になるのが著作権です。

資料などを動画に使用するときに、どのようなことに注意しなければならないのか。

動画を公開するときにどんなことを守らなければならないのか。

著作権についての基礎知識があることで、トラブルを避けることができます。

本講座では、動画の作成と公開に必要な著作権の知識もお伝えします。また、動画作成に利用できる著作権フリーの画像、Web素材などもご紹介します。

著作権の知識があることで、安心して動画を使った実践を進めていくことができるようになります。

これまでになかった新しいオンラインの学び方

本講座は、はじめての人でも、簡単にPC画面に音声を加えるやり方で動画講義を作ることができるようになるための4週間のオンライン講座です。

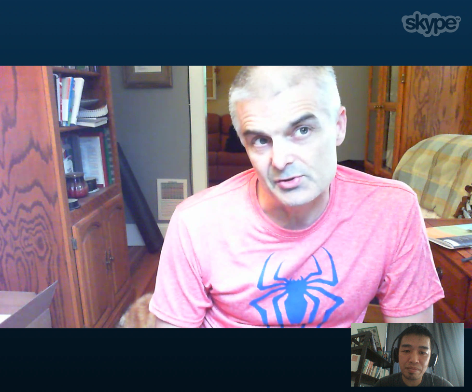

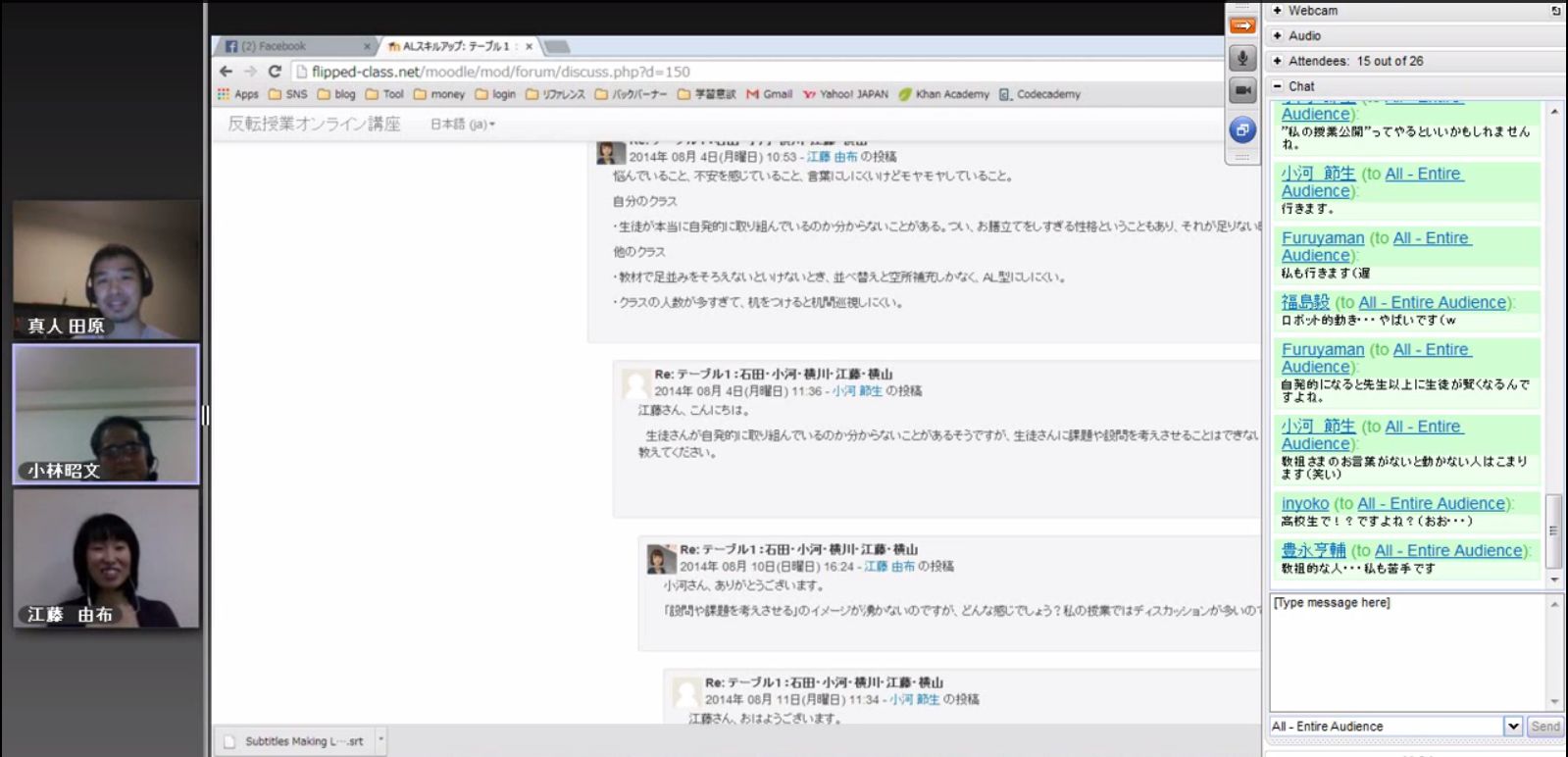

講座開講中の土曜日にビデオ会議室を使ったリアルタイムセッションを行います。リアルタイムセッションでは、講師がビデオチャットで登場して課題の説明を行った後、受講者のみなさんも一人一人ビデオチャットで登場し、自己紹介や、前の週の課題の感想を話し、他の参加者からのフィードバックを受けます。

※写真は「AL型授業実践者のためのスキルアップ講座」のときのものです。

課題の詳しい内容は、動画講義で説明されますので、受講者はそれを見ながら、各週の課題に取り組み、動画を作成し、Youtubeにアップロードします。

※Youtubeに動画をアップロードしたことのない方も大丈夫です。アップロードの仕方も詳しく解説します。

※Youtubeの公開ステータスと「限定公開」にすれば、URLを知らない人はアクセスできないので、練習のために作成した動画は「限定公開」でアップロードします。

Youtubeにアップロードした動画を、MoodleというLMS(Learning Management System)の掲示板に貼り付けて、参加者同士で共有します。

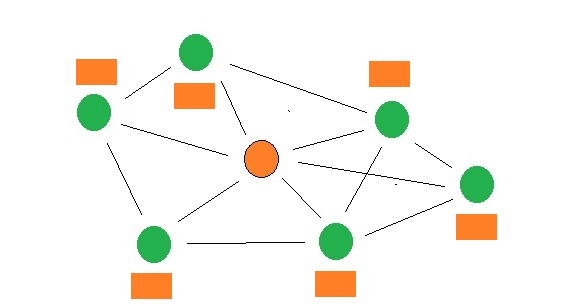

Moodle内では、受講者と運営ボランティアの5-6名の混成グループをいくつか作り、グループ内でお互いの動画に対してフィードバックを送り合ったり、参考にしあったりします。他のグループの動画も参考にすることができます。

Moodle内のグループは、毎週メンバーをチェンジするワールドカフェ形式で行います。

その他に、週に1度、オンラインの雑談部屋を開きます。まじめなリアルタイムセッションとは違って、飲み物を用意して、リラックスした気分で参加する雑談部屋では、笑い声が溢れ、本音トークが飛び交います。授業実践に取り組む中で生まれる悩みを雑談部屋でシェアすることで、意外な解決策が見つかることもあります。

※写真は「AL型授業実践者のためのスキルアップ講座」のときのものです。

様々な運営上の工夫を重ね、「反転授業の研究」が主催するオンライン講座は、オンライン講座としては奇跡的に脱落者が非常に少ない講座となってきています。

それは、オンラインであっても、「会っている」「参加している」という実感を感じることができるからかもしれません。

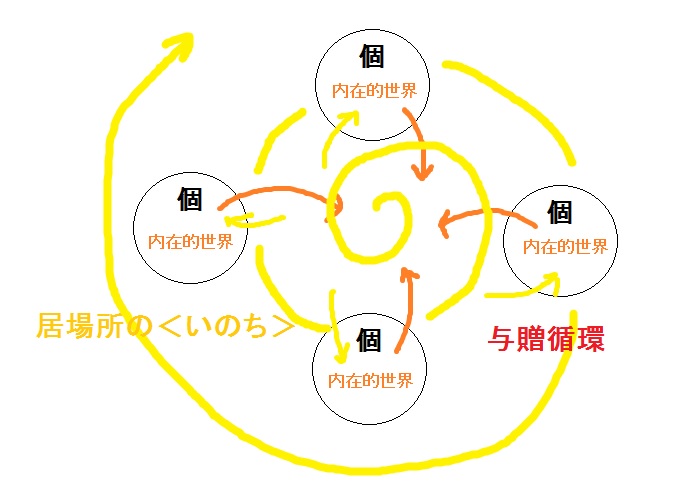

その結果、これまでの講座では、講座終了後も受講者同士の関係性が継続し、多くのコラボレーションや、オンラインの学習コミュニティが生まれています。また、また、オンライン講座の受講者として参加した方が、講師、運営、運営ボランティアになっていくという循環も生まれています。

まとめ

教師中心から、学習者中心の学びへのパラダイムシフトが起こっている。

学習者中心の学びをデザインするのに、動画講義は役に立つ。

動画を臨機応変に作成できるようになると、授業デザインの自由度が増す。

動画は、生徒の学びの個人差に対応するのに役立つ。

スクリーンキャストソフトを使うと、簡単に動画講義を作ることができる。

動画の作成と公開には、著作権の知識が不可欠である。

動画講義の作り方をオンラインで学び合うことで、一緒にスキルアップできる。

動画講義の作り方を継続して学び合うオンラインコミュニティを作る。

講師紹介

スクリーンキャストの使い方を担当!

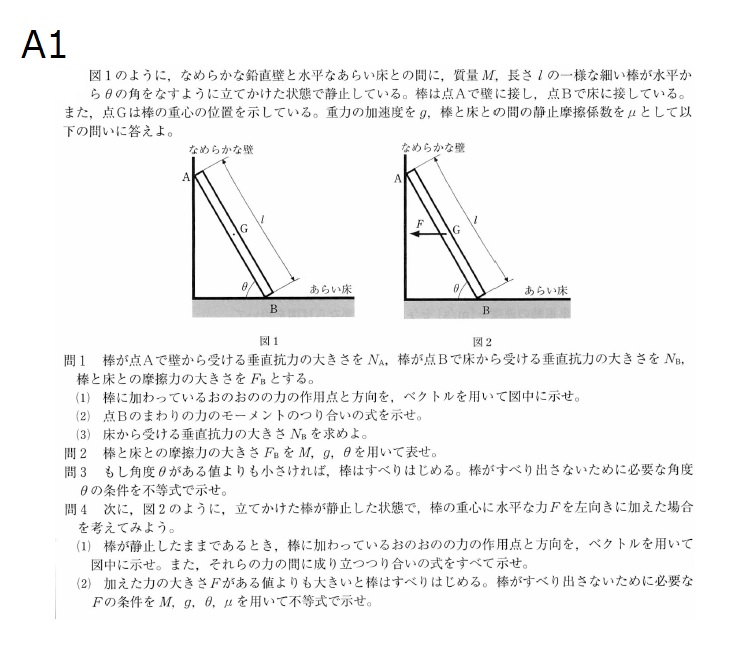

横川淳(コムタス進学セミナー 物理・化学講師)

(プロフィール)

ブログ「カガクのじかん」http://d.hatena.ne.jp/inyoko/ http://www.amazon.co.jp/dp/4860643070 http://www.amazon.co.jp/dp/4774172278/

(メッセージ)

その動画は画質は悪く、音声は貧弱で、しかもファイルサイズは大きいという、どうにも使いにくいものでした。今ではもうお蔵入りとなっていますが、それでも当時は「授業を担当する先生が作った動画」ということから、生徒は特に違和感を表明することもなく利用してくれていました。

その後、「カムタジアスタジオ」というソフトの存在を知りました。最初は独特の操作感に戸惑いましたが、慣れると急激に動画作成の効率が上がり、動画を実戦投入するケースが増えてきました。今では動画を特別扱いすることなく、多数ある授業ツールの一つとして自然に活用できるようになりました。

本講座ではスクリーンキャスト(パソコン画面をそのまま録画するソフト)の使い方のサポートを担当します。カムタジアスタジオは、30日間無料試用ができる上、録画後の編集機能も強力で手軽に使えますので、お勧めします。私が最初「とっつきにくいな」と思ったポイントは全てマニュアル(文書と動画)にしましたので、受講される皆さんにはスムーズに動画作成に取り組んでいただけると思います。むしろ皆さんがスクリーンキャストのことなんてすぐ忘れてしまって、動画本体の方に意識を集中できるよう、サポートしていきたいと思います。

このオンラインワークショップの特徴として、「受講生と講師の垣根が低く、一方通行ではない学びが得られる」ということが挙げられると思います。私は今まで受講生として2回、アシスタントとして1回、運営ボランティアとして1回参加してきました。そのたびに参加者の間で起こる「学びの渦」に巻き込まれて楽しい思いをしてきました。今回は何が起こるんでしょう。とても楽しみにしています。

白板ソフトの使い方を担当!

坂本保代(株式会社マイクロブレイン)

(プロフィール)

1990年人工知能を得意とする株式会社マイクロブレイン(白板ソフトの開発会社)を夫と友人の3人のメンバーで設立。簡単操作でコンテンツが作成できるツールの開発を行う。2000年頃は、携帯電話で動画が見られるようになり、子供でも簡単に動画作成できる時代が来ると思い、第3回ベンチャー甲子園にて「子供からコンテンツ配信~研究」で、アイデア賞受賞。しかし、当時はまだパソコンも遅く快適な環境ではなく、夢を語った時より約15年ワークショップや個人活動での稲城市子ども体験塾等の講師経験を経て、現在の「スーパーキッズ」代表に至る。https://www.youtube.com/watch?v=UxL0_14LBkU

昨年、ICT活用の苦手な先生に、白板ソフトを教える機会があり、自分で教材作成出来るようになると「坂本さんのおかげで夢が叶ったわ!」と笑顔で感謝されました。動画と一緒に教材作成や問題も作り、参加した皆様の笑顔が見たいと思います。

VIDEO

白板ソフト http://www.mbrain.com/wb/index.htm http://hakuban.blog19.fc2.com/ http://www.mbrain.com/

動画講義の作成&公開に必要な著作権の知識を伝授!

福田美誉

(プロフィール)

1976年生まれ。東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻修了後、千葉幕張の気象情報会社や仙台市内のITベンチャー企業に勤務し、約10年間システムエンジニアとしてWebシステム、サイトの制作に従事。2011年より大阪梅田の教育サービス系企業に勤務。2013年4月に教材開発者に転向後は、情報教育や統計・データ分析の教材開発、テキスト執筆、オンラインサービス運営を中心に取り組んでいる。

「動画作成にチャレンジ!」プロジェクトを主宰

水沼明子

(プロフィール)

日本女子大学理学部数学科を卒業後、地元で就職。4年ほど会計関係のプログラムを組む仕事をしたのち、実家の母が亡くなり退職。その後10年間は、家族が次々と病気で入院・手術、自宅療養、亡くなるということの繰り返しでした。知識や物事を吸収するのに適した、 頭も感性も柔らかい20代から30代を家ですごさなければならなかったのは、他人から見れば勿体無いと思うかもしれません。確かにもっと勉強したかったという気持ちはありますが、他人が得られない経験をしたことをプラスだと考えたいです。(でも、そうですね、若いうちに修羅場をくぐったのが良かったのか悪かったのか。。) 次に、塾を開き10年ほど塾教師の経験を積んだのち、自分で勉強がしたくなり塾をやめ、 この間に始めたインターネットでの活動から、TwitterやFacebookでのグループ活動に参加。2011年後半からはFBグループ「みんなのデジタル教科書教育研究会」広報担当として、活動を始めたばかりのデジ教研のお手伝いをしました。ここで様々な貴重な、でも面白い経験をさせていただきました。 また、Twitterで知った「DAISY」をTogetterにまとめたものを、日本で一番最初に電 子書籍として編集し公開。このTwitterでのつぶやきを本にすることを許可してくださった河村宏さんは、今も夢を追って世界を飛び回っている私の尊敬する方です。

『DAISY』河村宏さんの呟きのまとめ http://p.booklog.jp/book/35908

そして今私は、放送大学大学院情報学プログラムに在籍。研究テーマはeラーニングや学習コミュニティなどです。

最後に、去年5月にメンバーを募りスタートさせた「動画作成にチャレンジ!」プロジェク トですが、「反転授業の研究」FBグループから多才なメンバーが集まり、それぞれの才能を活かした本作りが現在進められています。 今回のコラボ企画で多くの方が動画作成の著作権の知識を持ち、楽しく動画作りの技術を身につけられることを、心より願っております。

オンラインでの学習コミュニティ創りに挑戦中!

田原真人(オンライン教育プロデューサー)

(プロフィール)

早稲田大学理工学研究科物理学及び応用物理学専攻博士課程中退後、物理の予備校講師に。河合塾などで10年以上教える。『微積で楽しく高校物理が分かる本』など著書9冊。2004年から物理ネット予備校(フィズヨビ)を立ち上げ、動画講義やMoodle、Web会議室を使ったオンライン教育に取り組む。オンラインでの反転授業、ワールドカフェ、ワークショップ、ダイアログなど、オンラインでの場創りに取り組んでいる。

(メッセージ)

Facebookグループ「反転授業の研究」を主宰し、反転授業の多くの実践者にインタビューをしてきました。その中で動画講義の意味や、授業設計やファシリテーションを学ぶ重要性などに気づき、オンラインのワークショップを実施してきました。学習コミュニティを広げていくために、オンラインワークショップの運営ノウハウも積極的に受講生の皆さんにシェアしていきたいと思います。また、動画講義を使った実践は10年以上続けていますので、そこから得た気づきも積極的にシェアしていきたいと思っています。この講座では、運営と全般的なテクニカルサポートを担当していますので、ご不明な点があれば、田原までお問い合わせください。

運営ボランティアのみなさん

今回の講座では、前回に引き続き、授業に協力してくれるボランティアを募集しました。この講座は、講師陣と運営ボランティアとが意見交換しながら作っています。運営ボランティアが入ることで、「教える側」「教わる側」という固定化した枠組が崩れ、講座にダイナミズムが生まれると思います。

運営ボランティアの皆さんは、自らの成長を大切にするマインドセットを持っている方ばかりです。運営ボランティアの皆さんとの交流も、この講座の価値の1つだと思います。

江藤由布(近大附属高・教諭)

LEAFモデルで英語教育を変える、江藤由布です。LEAFとは、教科書に依存しない、生教材、オールイングリッシュ、アクティブラーニング、反転学習の頭文字をとったものです。わたしにとって動画は二つの役割を持ちます。一つ目はLEAFモデルを支える屋台骨として。動画があるから、反転学習が可能になり、動画として一斉講義部分を押し出すことで、教室でしかできない学習形態が可能になります。もう一つは、自分の情熱を不特定多数の人に伝える手段として。現在ブログを配信していますが、人の心に訴えることができるのは、やはり動画の方です。ですから、「こんなことを伝えたい!」という強い想いが沸いた時は、動画で語りかけます。今回は、ボランティアスタッフとして関わっていますが、体験的に学んで来た事を、体系立てて学べるということで、ワクワクしています。みなさんとお会いするのを楽しみにしています。Let’s learn together!

LEAFモデルで英語教育を変える

遠藤良仁

看護大学の教員をしています。看護師の基礎教育や免許取得後の継続的な教育のあり方や方法に興味があります。模擬的に臨床場面を再現して学ぶシミュレーショントレーニングからインストラクショナルデザイン、そして反転授業へとたどり着きました。現代の看護職の生活や状況にあった学習支援の方法を模索しています。今回動画講義ワークショップへボランティアで参加し、少しでも多くのことを吸収したいと考えております。よろしくお願いします。

倉本文子(日本語教師)

みなさま、こんにちは!ボランティア参加の倉本と申します。

塚原 大輔

今回ボランティアをさせていただきます塚原大輔です。私は看護師で現在はより専門性の高い看護師を養成するための学校で専任教員をする傍ら社会人大学院生としてICTと対面型のブレンド型授業をテーマに研究を行っています。まだまだ駆け出しで分からないことばかりですので皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。

ギュンター知枝(徳島大学共通教育センタードイツ語講師)

京都市立芸術大学音楽学部卒業(声楽専攻)

1995年どうしても日本に住みたかった主人に説得されて家族で日本へ。

2013年秋に「反転授業の研究」Facebookグループに参加してから、仲間の活動やオンライン勉強会にインスパイアされて自らの授業改善を始める。

2014年度は物語や詩を書く、ドイツ人とクリスマスカードを交換など、output中心の授業に挑戦し、ウェブ単語帳Quizletや、ウェブ掲示板サイボウズLiveなどICTを取り入れた自宅学習を導入。時々簡単な動画を作成したりもし始める。

2015年度は、学生に、変化が急速化する社会に対応して学び続ける人になってもらうために「 学ぶ事を学ぶ」授業を計画中。

2014年度に続き33名と、語学にしては人数が多めのクラスなので、何とか動画で説明時間を短縮したいと考えています。

私も、水沼さん率いる「動画作成にチャレンジ!」プロジェクトのメンバーです。

皆さんと一緒に試行錯誤しながら大いに悩む、学びの同志的ポジションから講座を盛り立てていきたいと思っています。

松嶋渉(山口県立萩商工高等学校 情報デザイン科長)

山口県の公立高校で教員をしています。教科は商業で主に情報系(プログラミングやWebデザイン)の授業を担当しています。

反転授業は昨年2月に始めて科目や単元に合わせて数回実施しています。授業動画作成ではPCではCamtasiaやThinkBoard、Screencast-O-Maticなどを使用し、タブレットではiPadのExpiainEverythingを使用して作成しました。2月に行った反転授業の感想は生徒同士のインタビュー形式にして撮影しiMovieで編集しました。

今回はボランティアスタッフとして参加いたします。受講生の皆さんの助けになれるように取り組んでいきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

松本梓

(プロフィール)

長崎出身。薬学部の大学院を卒業後、福岡の病院で薬剤師として勤務。

「臨床から私が経験して学んできたことを、必要としてくれる人の元へ届けたい」

また、オンライン講座で出逢った素晴らしい先生方に触発され、2015年、自身が学んだことを、届ける場として「Medical Flat Project」を立ち上げ、医療をもっとオープンでフラットにするための活動を展開していく予定。

(メッセージ)

Ein Ane

I am Ein. Masato’s workshops interest me because it connects to learners & educators all around Japan. The atmosphere also interests me because all the learners and educators share Masato’s free spirit. This time, I am connecting with a different motive. I am going to hunt for educators & learners to connect them to a platform so that educators can share their knowledge and learners can learn freely.

自由な考え方はここにいる人たちみんなシェアしてるから、Masatoのワークショップはいつも面白い!日本のいろんなところにいる教育者と学習者たちとConnectして、ただみんなでKnowledge Hunterになることもとっても素晴らしい。今回は作りたいことがあります。教育者たちが自由に自分のKnowledgeシェアできるところ作りたい、いろんなところにいる学者とかKnowledge Hunterたちは自由にSandbox environmentで学ぶことできるため。

ワークショップ形式で学ぶオンライン講座

この講座は、解説動画、Moodleでのフォーラムセッション、Gotomeetingによるリアルタイムセッションを組み合わせて、4週間のオンライン・ワークショップ形式で行います。毎週、動画の作成法や、ソフトの使い方、著作権の知識などを2―3つ学び、学んだことを利用して、短い動画を作成して提出していただきます。

【受講に必要な知識】

解説動画やマニュアルを見ながら、ソフトの操作や、Webサイトの操作などをすることができる。

【受講前に準備していただきたいもの】

(1)Webカメラとマイク

リアルタイムセッションでは、各自がビデオチャットで参加しますので、Webカメラとマイクをご用意ください。

※Webカメラがなくても講座に参加可能ですが、ご用意いただいたほうが、より参加度が高まり、楽しめると思います。

(2)パソコン

Windows、または、Macのパソコンをご用意ください。以下で使用するソフトが動作可能であることを、あらかじめご確認ください。

(3) スクリーンキャストソフト

以下のいずれかをご用意ください。

高度な編集機能を備えたプロ仕様のスクリーンキャストソフトです。30日間の無料体験版(機能制限なし)がありますので、無料体験版を使用してワークショップに参加することも可能です。音声の大きさを後から調整して揃えたり、撮り直すことなく画面の画像を修正したりする機能は、大量の動画講義を作成&管理していくときに役立つ機能です。

※カムタジアスタジオはwin版とmac版があり、機能は似通っていますが、インターフェースが多少異なります。本講座で提供するマニュアルはwin版のものですので、できればwin版をご用意されることをお勧めします(mac版でも機能的にはほぼ同じことができますので、mac版では参加不可能ということではありません)

Bandicamは、低スペックのパソコンでも安定して動作するのが特徴のシンプルなスクリーンキャストソフトです。無料体験版では作成できる動画が10分以内であることや、ロゴが表示されることなどの機能制限があります。編集機能はありません。

Screencast-O-maticは、世界中の多くの教師が反転授業の授業動画に使用しているスクリーンキャストソフトです。無料版は作成できる動画が15分以内という制限がありますが、通常の使用方法であれば、無料版でも十分だと思います。編集機能はありません。

(4)動画の背景に使用するソフト

作成したい動画講義に応じて、各自でご用意ください。

手書き文字や、簡易アニメーションなどを簡単に作成できるソフトです。eboardの動画講義の背景に使用されています。開発元の(株)マイクロブレインがマニュアルを提供し、使い方のサポートをします。Windowsのユーザーは、無料版をインストールしておいてください。

定番のスライドソフトです。スライドをめくりながら解説する動画を作成するときに便利です。アニメーション機能を利用して様々な動画を作成することも可能です。

定番のスライドソフトです。スライドをめくりながら解説する動画を作成するときに便利です。アニメーション機能を利用して様々な動画を作成することも可能です。

Windowsに標準で付属しているペイントソフトです。テキストを入力したり、手書き文字を書いたり、絵を描いたりすることができます。

ペイントと同様の機能を持つペイントソフトです。テキストを入力したり、手書き文字を書いたり、絵を描いたりすることができます。

(5)手書き文字や絵を入力するためのデバイス(オプション)

手書き文字や絵を入力したい場合は、ペンタブレットなどをご用意ください。ペンタブレットは、主に次の3種類があります。

※ペンタブレットなどをお持ちでなくても、講座に参加可能です。

ペンタブレット・・・PCの画面を見ながら、手元のタブレットに専用ペンで文字や絵を書いていく形式。安価だが慣れが必要。

液晶ペンタブレット・・・液晶画面に、専用ペンで文字や絵を書いていく形式。使いやすいが、やや高価。

Windowsタブレットなど・・・画面に直接、専用ペンで文字や絵を書いていく形式。書きやすさなどは、製品によって異なる。

【第1週】自己紹介動画の作成

【目標】

自作の資料を背景にスクリーンキャストソフトの画面録画と音声入力ができる。 出来上がった動画をyoutubeにアップロードできる。 著作権に触れない素材の選び方や引用の仕方を選択できる。

【第2週】操作説明動画の作成

【目標】

Webサイトやソフトの操作を解説する動画作成を通じて、スクリーンキャストソフトで動画作成する際の疑問点の有無を明確にすることができる。 著作権に触れない動画の配信方法が選択できる。

【第3週】講義動画の作成

【目標】

白板ソフト、パワーポイント、Keynoteなどのソフトの操作説明を参考に、自分が使用するソフトの基本操作をすることができる。

各ソフトを操作し、それをスクリーンキャストで録画して講義動画を作成し、Youtubeにアップロードできる。

【第4週】各自の授業で使用可能な動画講義を作る

講座で学んだことを参考に、各自が授業で使用可能な動画講義を作ることができる。

背景にするソフトの機能と説明内容とを関連させることができる。

この講座を受講すると

パソコンを使った動画講義の作り方を学ぶことができます。

著作権を守って動画を作成したり、公開したりするための知識を学べます。

講師、他の受講者、授業協力者から動画講義作成のヒントを得られます。

オンラインでの学び合いを体験することができます。

動画講義作成について相談し合える仲間を作ることができます。

Q&A

Q Gotomeetingのリアルタイムセッションに参加できない日があるのですが大丈夫ですか?

A リアルタイムセッションは、翌日以降、録画動画が見れるようになりますので、そちらで確認していただくことができます。

Q パソコンが苦手ですが、サポートはしてくれますか?

A 運営の田原がテクニカルサポートを担当します。Moodleの使い方や、Gotomeetingの使い方の説明が分からないときは、いつでも相談してください。接続トラブルについても対応します。ソフトの使い方については、担当者がサポートします。

Q 動画講義を作るのは初めてなのですが、申し込むことはできますか?

A この講座は、はじめて動画講義を作る方を対象としていますので、大丈夫です。

Q リアルタイムセッションには、iPadから参加できますか?

A Gotomeetingは、iPadやiPhoneから参加可能です。あらかじめアプリをダウンロードしておく必要があります。詳しくは、こちら をご覧ください。

受講者へのプレゼント

電子書籍「はじめてのカムタジアスタジオ」

本講座の講師を務める横川淳が執筆した電子書籍です。プロ仕様のスクリーンキャストソフトの定番であるカムタジアスタジオは高機能ゆえに、初めての人は操作に戸惑う面もあります。初めて使う人がカムタジアを使えるようになるための電子書籍です。本講座のテキストとして使用します。

電子書籍「動画作成にチャレンジ―著作権―」

本講座の講師を務める福田美誉が執筆した電子書籍です。動画講義を作成する際に押さえておかなければならない著作権の知識をコンパクトにまとめてあります。本講座のテキストとして使用します。

オンラインワークショップをするためのノウハウ

ビデオチャットとLMSを連携させて、オンラインで勉強会やワークショップをやっている田原真人が、運営のノウハウを資料にまとめてプレゼントいたします。

様々なツールを実際に試した結果、分かったことや、リアルのワークショップとは違ったオンラインの難しさを解消するコツなど、あなたの活動を広げるのに役立つノウハウです。

お申込み

講座名:パソコンで作る!カンタン動画講義の作り方

申し込み締め切り:2015年5月7日(木)

定員:30名 (定員に達し次第、締め切ります)

開講期間:5月9日~6月6日

※約4週間の講座期間中にGoToMeetingによるリアルタイムセッションを4回行います。

リアルタイムセッションの日程:

5/9(土) 21:30-23:00 オープニング&自己紹介、第1週「自己紹介動画の作成」の説明

5/16(土)21:30-23:00 第1週振り返りと第2週「操作説明動画の作成」の説明

5/23(土)21:30-23:00 第2週振り返りと第3週「講義動画の作成」の説明

5/30(土)21:30-23:00 第3週振り返りと第4週「各自の授業で使用可能な動画講義を作る」の説明

この他に雑談ルームを4回開催します。

受講料:30,240円(税込)

お申込みは終了しました