「反転授業とアクティブラーニング」カテゴリーアーカイブ

ドリカムプランの産みの親!和田美千代さんインタビュー

「反転授業の研究」の田原真人です。

「反転授業の研究」には、国内、国外から強者のみなさんが次々に集結しています。

みなさんが惜しみなく経験をシェアしてくださるので多くの知恵が場に溢れています。

受け取ってばかりじゃなく、自分も何か提供していこうと考えたみなさんが一歩踏み出すことで、さらに場が回転して温度が上がっていきます。

その中でもまれているうちに、自分自身の鎧をいつの間にか脱ぎ、自分の根っこと繋がって新たに強者へと変貌を遂げる人も現れ、その変化がさらに場を大きく動かしていきます。

オンラインで繋がった人たちが、リアルでも繋がり、ハートレベルでのつながりがお互いをエンパワーしていく・・・そんなことが、今、「反転授業の研究」では起こっています。

「反転授業の研究」を立ち上げてから、数多くの出会いがありましたが、その中でも、AL講座での和田美千代さんとの出会いは、衝撃的なものでした。

この出会いは、今後、グループの発展に大きな影響を及ぼしていくのではないかと感じています。

和田さんは、主体性の育成にずっとこだわってきた方です。

福岡県立城南高校時代には、我流で国語のアクティブラーニングの授業を行い、ドリカムプランというキャリア教育プログラムを立ち上げました。

現在は、福岡県教育センターでアクティブラーニングを推進されています。

和田さんが辿ってきた道筋は、自己組織化のプロセスがまさに回り始めたばかりの僕たちにとって、大きなヒントになります。

そして、今なお、貪欲に学び続けている和田さんの在り方(Being)は、周りに大きな影響を及ぼしています。

和田さんから詳しいお話をうかがいたいと思い、インタビューさせていただきました。

和田さんが教師になったきっかけ

―― 和田さんが、教師になったきっかけは、どのようなものだったのですか?

私は、就職活動もしていないし、教師になる気持ちもなかったんです。

実は、専業主婦志願だったんです。笑

大学生のときに、将来はどうするのかを聞かれたら、「結婚して、専業主婦になる」って言っていました。

夏目漱石が卒業研究のテーマで、高等遊民に憧れていました。

だから、「現代の高等遊民としての専業主婦」になろうと思っていたんですよ。

小さい頃は、漠然と、学校の先生になってもいいかなぁーくらいに思っていましたね。

私の父が、当時としては珍しく、女性も働くのが当たり前の時代が来ると考えていたんです。それで、男性も、女性も関係なく活躍するのが当たり前の時代が来るからということで、手加減なしの教育を受けたんです。

「女の子だから」という妥協一切なし。卒業したら福岡に戻ってくるというのが東京の大学に行く条件でした。

就活もせず専業主婦になろうとたくらんでいた私に「東京にだしてやったお礼に教員採用試験だけは受けろ」って言われて受けたら、通ってしまったんです。

それで、働かなくちゃいけなくなって、働き始めたら、物事に熱中するタイプなので、やりはじめたら、ハマっていってしまったという感じでした。

―― 実際に和田さんのお父さんの考えていたような女性が働くのが当たり前の時代になりました。そのようにして育ってきた和田さんの中にも、教育というのは、今じゃなくて、未来を考えてしなくてはいけないという考えがあったのですか?

はい。私は、高校の進路指導に長年、携わってきて、ドリカムプランという生徒主体の進路学習を企画したんです。

それは、実は、父の考えから来ているんです。21世紀に通用する人間になれというのが父の口癖だったんです。

そういう未来が来るから、その未来で通用する力をつけるんだということを、小さい頃から言われ続けて来ました。

それで、常に先を見るということを意識するようになりました。

私が、学校の仕事の中でも特に進路指導部に入っていったのは、常に先を見るという父の考えを受け継いでいて、私の中にそれがあったからだと思います。

父は、会社を経営していました。

だから、ずっと先がどうなるか、日本の経済がどうなるか、ということを考えていて、食卓の話題は、常にそれでした。

なので、我が家の家庭教育をドリカムにしたという感じなんです。

「常に先を見る」という父親の教えが、生徒の将来について考える進路指導へと繋がっていったというお話は、とても興味深いです。僕は、和田さんのことをとても起業家精神に溢れる方だなと思っていたんですが、育ってきた過程をうかがって納得がいきました。

ドリカムプランの誕生秘話

―― 教師になってから、ドリカムプランをはじめるまでの間は、どんなことを考えて教師をやられていたんですか?

教師として一人前になって、いろんな役職を引き受けられるようになろうと思ってやっていました。

23歳で働き始めて、ドリカムプランが34歳のときなので、その間の10年間は、国語科の教師として一人前になることと、子ども二人を出産したんですが、二人目を出産して復帰したときに副担任で進路指導部に配属されたんです。それまでは、生徒指導部だったんです。

進路の手引きなどを作るようになって、進路実績の分析などをするようになって、はまっていったんです。

最初の10年というのは、ドリカムプランを生み出すために、進路指導へコミットしていったという時期だったんだなと、今から振り返ると思います。

―― ドリカムプランの構想は、いつごろ生まれたんですか?

平成6年に新しい教育課程が高校で始まって、そのときに「新しい学力観」という言葉が出てきて、「意欲や関心や態度」という言葉がキーワードだったんです。

ただ、新しい学力観に立った教科の授業とはどういうものか分からないまま新入生を迎えました。

学年の目標は「新課程 城南元年」。

新課程の教科教育法がわからなかったので、新しい学力観について自分たちで調べに行きました。

たくさんのことを自分たちで勉強していく中で、宮崎県立宮崎西高校というところに、宇田津校長先生という方がいらっしゃったんです。

その当時の宮崎西高校が創立20周年で、東大に合格を結構出されていたんですよ。その当時の城南高校は31年目で、そんなに東大が出ていなかったんです。いったい何をやっているんだろうと思って、宮崎西高校にお邪魔しました。

そのときに、宇田津校長先生に怒られたんですよ。

「進路実績がどうしてこんなに上がっているのか、模擬試験とか、課外補習とか、そういうことを聞きにきたろうが。だから、あんたたちの学校は、だめなんよ。」

と一喝されました。

大人4人、雁首そろえて怒られて、もっと先を見ろって言われました。

どこの大学に何人合格するかが問題じゃなくて、その子たちが、大学卒業して、社会に出て、どのくらい社会に貢献できる人材になっているか、そこが勝負なんだっておっしゃっていました。

教師が目の前の成績のことばかりを言っているような学校はだめだ、先を見なくてはだめだって言われて、そのときに一番ショックだったのは、

「大学卒業後こそ、人生の本番」

という言葉でした。

実際、当時の宮崎西高校は、一週間30単位でやっていて、土曜日をイベントとか活動に充てて、それで、進路実績を出してらっしゃったんですよ。

その話を聞いて、思い当たることがあったんです。

英検と模擬試験の日程がぶつかったときに生徒がどちらを受けたらいいか相談に来るんですけど、その当時の私は、模擬試験を優先しなさいという指導をしていたんですよ。

高3の模擬試験は今しか受けられないけど、英検は、これからも受けられるじゃないのというようなことを言っていました。

でも、それは、間違いだなって思いました。

将来、英文科に行こうと思っている生徒たちが英検を受けるって言っているんだから、それを私たちが止める権利はないって思いました。

将来の自分の進路に役立つようなことを、生徒が自分でやりたいって言っているのだから、それをどんどん奨励すべきじゃないかなって。

それで、自分の進路に関係した活動を、すべての生徒がするべきだと思ったんです。

宮崎西高校に行った4人で帰り道でずっとその話をしていて、帰りの飛行機の中では、もうその構想ができていて、出張報告のタイトルが、ドリカムプランだったんです。

自分の夢を実現するために高校生活ってあるんじゃないかと思ったんです。

宇田津校長先生と話をして、頭を殴られたような気がしました。

私たち、今まで何をやっていたんだろうって。

それまでは、合格させるためのテクニックを教えていたけど、そういう進路指導は間違いだ。

偏差値で振り分けるんじゃなくて、これをやりたいから、この大学へ行くんだという進路指導をすべきなんじゃないかといって、いろいろやりだしたわけです。

父親から「先を見ろ」と言われて育ってきた和田さんが、進路指導の新しい方向性を探っていたときに出会った言葉が、宇田津校長先生の「先を見ろ」という言葉だったというところに運命的なものを感じました。

和田さんの中で、この2つが強くシンクロしたからこそ、ドリカムプランが生まれたのではないかと思いました。

手作りで進めていったドリカムプラン

―― 宮崎西高校の視察から戻ってきてから、どのようにしてドリカムプランがスタートしたのですか?

学校訪問から帰ってきて最初にしたことは、進路希望調査を変えました。

それまでは、どこどこ大学希望とか、就職希望とかだったんです。

福岡の場合は、みんな九州大学って書くんですけどね。

そういう進路希望調査を止めて「10年後、20年後、あなたは何をしていたいでますか?」というアンケート調査にしたんです。

仕事とか、家族とか、自分が今の時点でこうありたいというのを書いてもらったんです。

それは、新しい学力観に興味、関心というものが含まれていたんですが、生徒の興味、関心はどこにあるんだろうかと思い、それを知るところから始めました。

10クラス440人に書かせたところ、様々な志望が出てきました。

それで、似たような将来像を持っている人たちを、一度、集めてみようということになったんです。

医療看護系のグループとか、工学に行きたい人とか、建築に行きたい人とか、16のグループにグループ分けしたんですよ。

そのグループにドリカムグループという名前をつけて、あなたたちの将来に役立ちそうだと思うような活動(ドリカム活動)があれば、どんどんやりなさい。もしそれが平日と重なっていたら、場合によっては学校を公欠にしてもいいというように奨励をしたんです。

各グループには、担任、副担任の先生をつけて、ドリカム顧問という名前をつけました。

各グループは、自分たちの夢を実現できそうな大学をシラバスで調べたりしました。

大学入試の説明会に各大学から来られて、大学の方が入試の話をしようとするんだけど、生徒が聞きたいのは、大学に入って何ができるのかということなんですよね。

生徒のニーズというのは、入試の情報じゃなくて、学問の情報なんだと思いました。

それで、大学の先生方に来てもらって、学問入門講座をやろうと思いました。

それでジョイントセミナーというのを始めました。

社会人を呼んできて、今の仕事について話をしてもらう職業人講話とかもやりました。

生徒がこういうものを欲しているから、それを一つ一つ形にしましょうという感じでずっと作っていったんですよね。答えは生徒の中にあったんです。

だから、本当に手作り感満載。

それが、次第にきれいにシステムになってきたのであって、やっている当時は、同時進行形の多面体だなと思っていました。

―― 軸になる部分を変えたから、そこに付随するものが次々に代わっていったという感じですよね。

そうですね。

高校生活というのは、将来の自己実現のために存在するんだという覚悟を決めたんですよね。

どうしてできたかというと、生徒がそれで、喜んで動き始めたからだと思います。

たとえば5月の始めに看護の日というのがあって、そのイベントを生徒に紹介したら、生徒は、「それ知っています。私たち自分で申し込みました」って言っていたりとか。

車椅子マラソンにボランティアで出かけたりとか。

いろんなことを生徒がしだして、それが、楽しそうなんですよね。

今でいうアクティブラーナーなんですよね。

生徒は、偏差値で大学を選ぶんじゃなくて、自分のやりたいことで大学を選ぶようになりました。

―― 和田さんのお話をうかがって、ドリカムプランは、今僕がやっているのと同じように試行錯誤をしながら進んでいったんだろうなとイメージが沸きました。

本当に手作りでしたね。

それが、全国的に注目を浴びて大騒ぎになってしまったんですよね。

だけど、私としては、きれいなシステムが計画的にできたものじゃなくて、泥臭い手作りだったんです。

ゼロから何かが立ち上がっていくときのプロセスというのは、コアになる人たちに大きな熱量があり、魅力的なビジョンが生まれて周りを巻き込めるようになり、目の前で起こっていることから学びながら試行錯誤を繰り返していくうちに、いつの間にか形ができていくというものなんじゃないかなと思います。

宮崎西高校から帰ってきた和田さんたちが、こうあるべきだという覚悟を決めて踏み出した一歩が、周りを動かしていき、大きな実りをもたらしたのだということがよく分かりました。

学校の枠組みを越えて社会へ出て行く

―― 未来へ向けて生きる力をつけるような教育をしたいと思ったときに、自分は、今まで狭い世界で生きてきたから、社会のことを知らないということに気づいたんです。それまでは、大学進学の指導だけしていたんで、そのことに気づきませんでした。

知識基盤方社会と言われても、自分は20世紀型のトップダウンの教育を受けていて、コラボレーションなんかもやったことなかったわけです。

自分たちが知らないことを伝えられないのではないかって「反転授業の研究」で問いかけて、組織の枠組みを超えて、オンラインでグループワークをやったり、コラボレーションで価値創造することを始めたんです。

ドリカムプランのときはいかがでしたか?

ドリカムをはじめたときに、生徒をもっと社会に出さなくちゃって思いましたね。

極端な話、郵便の書留さえ分からない。

受験票を出しに行くときに、書留にしなさいよっていっても、「何ですかそれ?」って言われたりするんです。

社会から隔離された学校じゃいけない。もっと社会に出ようよという考え方がありました。

どういう社会になるのかということは、予想はしつつ、でも、誰もわからない。

ドリカムは、偏差値で大学に行くのがおかしいよ、偏差値が合うからこの大学に行くという選択を止めて、自分のやりたいことをやろうよ、というメッセージだったんです。全国の高校の先生たちも内心そう思っていた、だから広がっていったと思います。

具体的には大学で何が学べるのかということを調べてみるところから始めました。

ドリカムを始めたころは、「ドリカムプランって何ですか?」と聞かれて、私たち自身が答えられなかったんです。

足で稼ぐ進路指導なんて言われたりしていました。笑

観念的な志望動機ではなく、具体的な志望動機を作るというような説明をしたりしていたんですが、これがドリカムの完成形だというものはずっと分からないまま、手作りし続けていたんです。

そういう意味では、未来から振り返ってああだこうだということは言えるんでしょうけど、そのときは、現在進行形しかない。

ちょっと先の未来がこうなっているかな?こうなればいいんじゃないかな?みたいなことを考えるんだけど、それは存在しないから、自分たちで創っていこうって。

それしかなかったですね。

ずっと創り続けていたから、ドリカムをやっているとき、自分のことを道路工事の現場監督みたいなものだと思っていました。

道がないところを切り開いて、道を作っていくようなことをやっているなと思っていたんです。

これは、僕がアクティブラーニングについて感じていることと強くシンクロしました。

これから知識基盤型社会が来ると予想されるから、そこへ適応するためにアクティブラーニングがあるのであれば、社会から期待されている形が変わっただけで、社会の期待通りにはまり込んでいくという構造自体は維持されているのではないかと思うのです。また、適切な授業の型があるという考えも生まれてくると思います。

でも、和田さんは、未来を予想はするけれど分からないのだから、現在進行形しかないということで、自分たちで創っていくわけです。そして、その試行錯誤を身近に見ている生徒たちも、その背中を見ながら、自分たちで未来を創っていくことを学んでいたのではないかと思います。

ドリカムプランの形ではなく、ドリカムプランというものが出来上がっていく発展途上のプロセス自体が、生徒の主体的な学びを促していったのではないかと思いました。

想いを言語化して、周りを巻き込んでいく

――ドリカムプランを立ち上げたときは、最初から4人チームだったんですね。それは、強みですね。

その4人のうちの二人が同じ学年、残りの二人が上の学年だったんですよね。

宮崎西高を訪問した夜、宮崎で、夜中まで4人でワーワー話したのが、一番の決め手になりましたね。

帰ってきてからは、周りの先生たちにも、ずっとその話をしていましたし、

授業に行っても、生徒に向かって1時間じゅうその話をしていました。自分のマインドセットがものすごく変わったという興奮があって、

みなさんにそれを伝えたいという気持ちだったんです。生徒たちにも、今からこういう教育をするからね!という学年集会を開いたりしていました。

一人でやるんじゃなくて、うなづいてくれる相棒がいるのが助かりました。

あとは、学年の10人の先生が、ドリカム開発チームになったんです。

一人ではできないので、一緒にやれるチームがあるというのは大事なことですね。

当時、「どうやって組織化したんですか?」「一人でやるんじゃなくて、学年全体とか、学校全体でやるのにはどうしたらいいですか?」という質問を、よく受けました。

―― 国語力が何のために必要になるのかが、大人になるまで分からなかったんですけど、和田さんを見て、腑に落ちたんです。反転授業の研究のオンライン講座は、発展途上なので、言語化されていない活動がいっぱいあって、モヤモヤの中で進んでいるんですが、それを、を和田さんがぐんぐん言語化してくれるので、その言葉を借りながら、自分も表現できるようになっていきました。

表現ができると、想いを伝えられるから、周りが動いてくれるようになりますよね。

私は、言葉は現実を創るという言い方をしています。

ドリカムという言葉を言って形にしたことで、生徒自身の夢を実現するんだ、そのために高校があるんだという考えが生まれました。

また、ドリカムプランという言葉が、生徒の進路学習という概念を登場させました。

だから、言葉が、いろんな混沌の中から一部を切り取って、意味を与えるんだと思います。

それをするのが、国語を仕事にしている人の役割かなと思います。

特に、新しい概念を生み出すときって、言葉によってしか生まれないし、言葉によってしか伝わらないと思っているんですよね。

―― それを、和田さんが体現しているのを見て、そういうことのために国語力があるんだなというのがよく分かったんですよ。

僕も、今の仕事は、ほとんどそこが中心になっているので、うまく自分の考えていることを表現できたときに、うまく伝わって、人が動いてくれたり、協力してくれたりするので、言葉で表現すると言うことの重要性を痛感しているんですよ。

考えていることを言語化することが、思考そのものだし、思考の整理になると思います。

だから、思考力、判断力、表現力は、本当に大事なセットだと思っています。

未来を創っていくフロンティアでは、まず最初に言葉にならない直感があって、そこから試行錯誤的な活動が始まり、やっているうちに何となく分かってきたことを言語化していくことで土台ができて、また先へ進めるようになるというプロセスが回っていると思います。

和田さんの言語化力が、未来を創っていくフロンティアにおいて大きな役割を果たしているのを目の当たりにして、表現することがなぜ大切なのかが、今までよりも一段と理解できたように思います。

生まれ育った環境が言語化力を育んだ

―― 和田さんは、言語化力や思考力を、どうやって鍛えてきたんですか?

これは、生活と動物的な勘みたいなものですね。

私の父が、吃音だったんです。父の男兄弟5人はみんな吃音で、女兄弟4人はものすごい早口。

私の実家に行くと、おばさんたちがすごい早口で話すので、夫が聞き取れないくらいなんです。

父が吃音だったため、私は子どものころから、父が思っていることを「お父さんこういうことよね」って代弁していたんです。

それと、父が9人兄弟で、男の中では末っ子なんだけど、祖父の会社の跡を継いだんです。だから、ものすごい大家族と、たくさんの会社の人に囲まれて暮らしていていたことも影響していると思います。

親子水入らずといったような空間を体験したことがなく、絶えず誰かがいるわけです。

そうすると、ものすごい複雑な人間関係や、口には出さない思いというものがあって、それを小さい頃から眺めて育ったんですね。

橋田寿賀子の『渡る世間は鬼ばかり』を地で行くような生活だったんですよ。

私がどうして国語の教師になったのかなと考えると、言葉にはならない人の心を読む、人間関係を読むということを、生活の中で無意識に鍛えてきたことが関係しているのかなと思います。

場をファシリテートするときに、そこで起こっていることに対する洞察力こそが、大事だなと思います。様々な小さな兆候があり、それらを注意深く観察し、フィードバックを送っていくことで次の展開が生まれてくるからです。

言葉にならない思いが複雑に絡み合う環境が、国語の教師としてだけでなく、場を創ってプロジェクトを立ち上げていくリーダーとしての資質を育んできたのかもしれないと思いました。

我流アクティブラーニングの国語の授業

―― 和田さんは、生徒が主体的に学ぶこと、主体的に生きることを大切にされていいらっしゃいますよね。我流でアクティブラーニング方授業をされていたということですが、どのような授業だったのですか?

私のAL型授業は、オール質問です。

国語・古文の場合、教科書本文でテスト問題を作り、解答、口語訳とともに配布します。

生徒は各自で解き(友達相談可、立ち歩き自由)、わからない箇所があれば挙手します。

私がそこへ行き、生徒に誘導質問をしながら、生徒が答を自分でgetするまで伴走し、生徒が言えれば一丁上がりです。

別のところから同じ箇所の質問挙手があれば、その一丁前の生徒(弟子)が行って説明します。

周りに集まってきている生徒もそれを聴いています。

その孫弟子がまた玉突きのように挙手している生徒のところへ出張説明、という具合でした。

進度は各自の責任で、メインの大問は4、5人で島を作ってグループで考えさせて発表というのが基本型でした。

現代文も漢文も基本型は同じでした。

―― 生徒が今までに受けてきた授業と全く違うものだったと思いますが、生徒は、どのようにしてそれを受け入れていったのですか?

4月のオリエンテーションで授業の型について、なぜこんな型の授業をするのかを説明しました。

それでも4月には「なぜ教えてくれないのか?」という生徒の質問が出てきますが、「だって、受験するのは私(教師)じゃなくてあなた(生徒)。試験本番の時誰も教えてくれないよ。社会に出たら先生いないよ。自分でやらなくちゃ。その訓練。教えてもらうのではなく、自分で考えてみよう」というようなことを繰り返していました。

かなり乱暴な導入ですが、これくらい荒療治でないと生徒は「先生から教えてもらう」というパラダイムからは脱却できません。

―― 授業をするときに、どんなことに気をつけていましたか?

学習するのは生徒自身であるということと、説明する人が一番理解するということ。つまり、表現と理解は一体ということです。

それを実現するために、先生は答えを言わずに、生徒が答えにたどりつくよう、誘導質問を、順を追いつつするようにしていました。

そして、生徒が答えにたどり着いたら「今、自力でわかったね」とほめまくる。

さらに、質問してくれたことにお礼言う。「あなたの質問はみんなの疑問。よくぞ質問してくれた」

生徒が間違っても「良い間違いしてくれた。皆もこの落とし穴に落ちるところだった。未然防止になった」などと言っていました。

「間違うのは恥ずかしいことではないよ。おもいきって自分の考え言ってみて」

「答えもらって喜ぶのはサル、答え書き写すのもサル。どうしてこうなるのか考えるのが人間」

などとも言っていました。

また、生徒が自学しやすいテスト問題プリントを工夫して作っていました。

和田さんのAL型授業には、主体的な学びを支援するためのエッセンスが溢れています。4月にマインドセットを変えるための話をするところから始まり、望ましい行動に対して丁寧にフィードバックを与えていくことで、道を示しているところが、とても参考になります。

「表現と理解は一体」という考えに基づき、どうやって教えることを授業内に取り入れるのかということから、弟子、孫弟子が生まれて学び合いをしていく仕組みが生まれたりするなど、この授業スタイルも、和田さんが、試行錯誤をしながら熟成していったものなのだなと感じました。

ドリカムプランとアクティブラーニングを繋げるもの

―― 今、アクティブラーニングや反転授業が注目されている状況って、ドリカムプランがやろうとしていたことを、らせんを描いてまためぐってきたような感じですよね。僕たちが、反転授業と出会って学び始めて、いろんな考え方と出会ったりしていて、そのなかで和田さんと出会って、今、僕たちが考え始めたことを20年前にやっていたということに驚いたんですよ。

私にとっては、既視感がありますね。20年前にそれをやっていましたというような感覚があります。

ドリカムとアクティブラーニングが繋がる芯は何かなと考えたら、結局、主体性の育成だと思います。

それが、ドリカムという形を取ったり、アクティブラーニングという形を取ったりしているんだけど、私がしたいのは、主体性の育成なんだなと思います。

それは、私が、人から何かやらされるのが、とても嫌いだから。笑

だから、自分のやりたいようにやりたいよって。

人生は、自分のやりたいようにやるために生きているんじゃないの。

だから、自己満足で十分よ。自分を満足させればいいじゃない。

自分の主体性を大事にしたいし、相手の主体性も大事にしたいというところが中心にあるのではないかとこのごろ考えています。

和田さんがおっしゃるように、自分の主体性を大事にし、相手の主体性も大事にすることを中心に据えて、アクティブラーニングや反転授業、キャリア教育などを展開していけば、それぞれが、それぞれのやり方で輝くことができるような社会の在り方が見えてくるのではないかと思いました。

未来を創るフロンティアは、常に現在進行形

―― ドリカムプランが立ち上がったときって、試行錯誤の連続といったプロセスだったと思います。反転授業の研究のオンライン講座も、まさにそういうプロセスをたどっています。

僕は、この発展途上のプロセスに、たくさんの人を巻き込みたいんですよ。

運営ボランティアという人たちが、実は、一番、アクティブに学べる状況にあるんですよ。

集客の苦しみとか、どういう言葉を発信すれば周りに伝わるかとか、Moodleをどのように設定したら分かりやすいかとか、いろんな試行錯誤をシェアしていくんですけど、講座を受講した皆さんには、こんどは、作る側に回ってもらいたいって思っているんです。

そうすると、受講者として経験した視点からアイディア出してくれたり、自分からやることを見つけて動いてくれたりするし、受講者と運営の垣根が低くなるので、受講者もアクティブに学びやすい状況になってくるんです。

受講者が、順に、運営ボランティアになって、広がっていくとおもしろいなぁと思っているんです。

そのプロセスこそが学びですよね。

きれいにできた結果よりも、その途中の産みの苦しみみたいなところこそが、面白いんじゃないかな。

ネットの講座が、出来上がった大企業みたいなものになってしまったら、もう大企業病になってしまう。

だから、私は、そういう意味で、完成せずに、ずっと成長し続けるほうがいいんじゃないかなって思います。

生命体って、そういうものですよね。

―― 一つ進むと、すごく先の未来までは見えないんですけど、ちょっと先が見えるんですよね。

そうそう。次の扉が開くんですよね。

―― 今回は、オンライン講座で生活できるような人を作ろうと思ったんですよ。

今、いろんな理由で体調を悪くしたりして、働くのが難しい状況になる人というのがいたりするんですよ。それを、一時的にでも、収入面で支えられたらいいなと思ったときに、「反転授業の研究」だけだと、年間6回が最大なので頭打ちになるなーと思い、ここのノウハウを持って、外とコラボしていくしかないなと思ったんです。そして、そのためには、僕が運営を手放す必要があると思ったんです。

運営を手放すことを決めて、コラボする相手を探そうと思って目を外へ向けたら、パタパタといろんな扉が開いていきました。

田原さんは、今、体調を崩した人が、ネット果樹園で収入を得られるようにっておっしゃってましたけど、私は、これを知ったときに、老後を考えたんですよ。

私が、今みたいに遠くまで行って活動できなくなっても、ここで先生をすればいいって。

私はあと5年で定年なんですけど、ネット上でベテランの学校の先生たちを集めたお助け講座のようなものを作るというのに可能性を感じましたね。

子育てしている女性とか、家を空けられませんというひとに、夜9時半からやるオンラインの相談室みたいなものを、ここでできたらいいなーと思いました。

和田さんとお話していると、「同じ絵を見て話している」という実感があります。僕が今、現在進行形で体験していることについて話をすると、同じ種類のことを体験した和田さんだからこそのレスポンスが返ってきて、どんどんシンクロしていきます。

和田さんが経験をシェアしてくださることで、僕たちが進みやすくなり、逆にオンライン講座の経験を和田さんに提供していくことで、和田さんの豊富な経験を広く役立てることができる状況を生み出していければ、win-winの関係を生み出せそうだと思いました。

身を捨ててこそ、浮かぶ瀬もあれ

私が田原さんに感心したのは、これをビジネスとして成り立たせるということを考えているところなんです。

私は学校の先生をしているけど、父が商売をしていたのと、一族がみんな商売人で、私が最初のサラリーマンなんです。

「生徒がこれだけ合格したよ。」と父に言うと、

「それでお前の給料はいくら上がるんだ?」と言われたりしていたんですよ。笑だから、ここに新しいビジネスの形があるんだなって思ったんですよね。

でも、ビジネスを前面に出すとうまくいかないということを、これを見て思ったんですよ。

―― 本当に、そうなんですよね。

田原さんが書いていたけど、前回のファシリテーションの講座のときに、いったん、構えをリセットしてやったらうまくいき始めたというのを知って、そこで、一度、お金のこととかを取り下げたんじゃないかなって思ったんですね。

儲けることをいったん離れて、まずは、本当にやりたいことは何なのかということを形にしたら、後からそれにお金がついてくるという感じじゃないかと。

生徒に目先の合格を願っているうちは、まだまだよーみたいなのと似ているなと思いました。

合格、不合格を超えたところにあるものをつかんだときに、合格がおまけでついてくるって、私はよく言っていたんです。

―― お金を稼ぐことと似た構造を持っていますよね。

本当にそういう手放しがあったんですよ。「反転授業の研究」に大きな労力をかけるようになってきたこともあって、そこで収入を得られるようにならないと苦しいなと思って固執していたんですね。そこを手放したことで、はじめて、周りの人が共感して加わってくれるような動きになったんだなって思います。

お金のことが前面に出ているとギラギラして、寄ってくる人も寄ってこない感じになりますよね。

「身を捨ててこそ、浮かぶ瀬もあれ」ということわざがあるじゃないですか。一回、ぼーんと身を捨てなくちゃいけない。身を捨てると何かつかめるものがあるといつも思うんです。

前回のファシリテーション講座の後、U理論に出会い、手放しと、その後の結晶化のプロセスが非常によく説明されていると思いましたが、これは、きっと、過去に多くの人が繰り返し経験してきてことわざにもなっているような普遍的なプロセスなのですね。

身を捨てた経験がある人は、同じような状況になった時に、自分の理解の範疇に収まらないことに対して、世界を信頼して身を投げ出せるようになるのではないかと思います。

そして、それができると、殻を破りながら大きく成長できるチャンスが生まれるのではないでしょうか。

一斉に変化することを求めずに多様性を認める

―― 今、時代が大きく変化していることを実感しています。僕が、「反転授業の研究」でやっているようなことを始めたのは、たった2年前なんです。状況が変わって、マインドセットが変わると、いろんなものが次々に現れてくるんだなって驚いています。

絶えず変化していきますよね。

諸行無常という言葉を国語で教えてきましたけど、やっとこの頃、一瞬たりとも同じものはなくて、ずっと変わっていかなければいけないんだということを言っていたんだということに気がつきました。

―― 僕は、その流れをキャッチする人としない人は、どこが違うのだろうかって考えるんです。

自分と外側の接点に現実があると思うんですが、うまく流れに乗る人は、自分だけじゃなくて、外側だけじゃなくて、接点の部分で、その時々に出てくるものをうまくキャッチして流れに乗っていくように見えるんです。

私は、みんながみんな、その流れに乗れたりしなくてもいいんじゃないかと思います。

それは、その人の在り方なんじゃないでしょうか。

だから、こんなにいいことだから、どうしてみんな、分からないの?って言っても、たとえば、それが分かる人は3割とか4割いたら御の字で、7割の人は出来上がったものを享受するタイプなのかなって思います。

でも、それはそれで、そういう存在も必要だと思うんですよね。

ルーティンをがっちりやってくれている人がいるから、新しいものにチャレンジできるというか。

クリエイターとか、イノベーターとかいうタイプもいれば、そうじゃないタイプの人もいて、向き不向きがあるもんだなって思います。

――確かにそうですね。僕は、ついついみんなにやってほしいって思いがちなんですよ。

その人、その人のスピードというものがありますよね。生徒の進路指導していても、その子が気がつくというか、目覚めるというか、本気になるというか、そのタイミングがどこでやってくるかは、本当に人それぞれなんですよね。

教師としては、みんなに一斉に速く火をつけたいわけですが、やっぱり、来るべきタイミングというものがあって、待たなくちゃいけないなって思います。

意欲の大量生産みたいなものはできないなって感じています。

いろんな刺激を与えることはできたとしても、あとは、本人のスピードに任せなくちゃいけないかなって思っていますけどね。

――予備校で一斉講義型の授業をやっていたときには気がつかなかったんですけど、AL型の授業をやるようになって、はじめて生徒の個性とか多様性に気がつくようになったんです。

フィズヨビで学びあいの夏期講習をやったときに、学びあいに入らない生徒がいたんです。

どうして学びあいに入らないのか、入ればいいのに!と思ってメールしたりしていたんですが、一人で学びたいって言うんです。ハンドル名もよく見たら「一人で学ぶのが好き」でした。笑

こういうのも多様性として認めなくちゃいけなかったんだなって気づきました。

自分が「学び合い」という一つの形にこだわっていて、そこに押し込もうとしていたんだなって。

アクティブラーニングの研修会でも、その質問が多いですね。一人が好きな子をグループワークに参加させるべきかどうかって。

小林先生もよく話をされるけど、それはそれで、一人でいいんじゃないですかって言うんですよ。

少しずつソーシャルスキルトレーニングとして、周りと話ができるようになっていけばいいんじゃないですかねって。

いろんなタイプの人がいて、それぞれ、自分のやり方で、自分のやりたいようにやりたい。

―― 一斉講義をやっていたときは、そういうことに気づかないで済んでしまっていたんですね。

今日、職員研修会で話をしたのは、ヒドゥンカリキュラムのマインドセットにいかに私たち教師が強く捕らわれているかということでした。

学校で先生が一斉講義をして、生徒は黙ってそれを聞くものだという価値観の中だけで生きてきたので、多様性ということに気づかないんじゃないですかね。

それは、強者の論理というか、元気な人は、病気がちの人の気持ちが分からないのと同じで、自分が病気になってはじめて、こんな考え方や感じ方というのがあるんだなって思うじゃないですか。

だから、一斉講義をやっているなかで、多様性に気がつくというのは難しいと思います。

これは、前に出てきた和田さんの言葉「自分の主体性を大事にし、相手の主体性も大事にすることを中心に据える」ということと関係しています。

相手の主体性を大事にするということは、気づきが起こるタイミングや、進んでいく方向性もそれぞれなのだということを認めて、それを前提にして授業を進めていくということになります。これが、一斉講義からAL型授業へ転換するときに教師に起こる大きなマインドの変化かもしれません。

新しい共同体が生まれる瞬間に私たちはいる

―― ワールドカフェを作ったアニータ・ブラウンが、集合知の重要性を繰り返し述べているんですよ。いろんな複雑な問題を解決するために、ワールドカフェは、集合知にアクセスするための1つのメソッドなので、それを学んで、集合知によって問題解決して欲しいというメッセージを発していたんですね。

和田さんの中では、集合知は、どのような位置づけになっていますか?

私がアクティブラーニングの研修会とか、いろんなところで使っているキーワードは、互恵、共創、集合知なんです。

大学受験は、一人でやっているじゃないですか。生徒は一人で勉強して、自分さえ合格すればよいという側面が大学受験の中にあると思います。

アクティブラーニングが画期的だなと思うのは、みんなでよくなるという考え方があるところ。自分一人が幸せになるのではなくて、みんなで幸せになりましょう。そのために、協力しましょうということを目指しているところです。新しい共同体が生まれる瞬間に私たちはいるんだなというふうに思っているんですよね。

一人でやるより、みんなでやったほうがいい答が出る。

みんなで発表するほうが、発言しやすい。世の中複雑化すれば、個人の頭の中だけでは無理だと思います。

これからは、集合知のほうに行くと思うんですが、そのスタートが、アクティブラーニングなんじゃないかなって思います。生徒たちのリフレクションカードを見ると、みんなでやるとよく分かったとか、助けてもらってよかったとかという感想がどんどん出てきます。協働したり、協力したりすることの幸福感を感じられるんです。

一人でやっていると孤独で不安なんですけど、仲間がいると心強いんです。

集合知のよさを、アクティブラーニング型の授業の中で、一部の先生や生徒が少しずつ少しずつ分かり始めるんです。

そういう生徒が増えてくると、「何でも協力してやろうよ」というような「勉強の部活」みたいなものが生まれてくるんじゃないかなって期待しています。

――「勉強の部活」って分かりやすい表現ですね。

勉強に限らず、仕事のプロジェクトチームも協力してやろうよということなんですよね。

そして、それが、とても幸せなことなんですよね。私は、このオンライン講座に参加して、何が幸せなのかというと、そういう仲間というか、友達にいっぱい出会えたということなんです。

無条件に信頼できるんですね。

たとえば、腹の探りあいとか、お互いの嫉妬のドロドロみたいなものがあるのがこれまでの世の中、そういうものを全然感じない仲間は、本当にありがたいことだなって思います。

―― どうやって、今の状況が生まれているのかはよく分からないんですが、志の部分で集まってきて、人が入れ替わっても、ちゃんとそんな感じになるんですよね。

みんながオープンマインドで、ものすごく受け入れてくれるし、親切にしてくれる。

集合知を作っていく仲間とか集団とかは、とても人類に幸福を与えると思います。

少なくとも一人じゃない、困ったときはここに頼ろう!その代わり、自分も人のお役に立とう!という互恵の考え方がどんどん増えていくんじゃないかなって思います。

僕は、40歳を超えるまで、「協働したり、協力したりすることの幸福感」ということを感じたことがありませんでした。でも、「反転授業の研究」のオンライン講座で、その幸福感を体験し、マインドセットが劇的に変わりました。

その結果、僕たちが感じているこの幸福感を広めていけばいいんじゃないかと思いました。

まず、教師が体験し、それを、生徒がAL型授業で感じることができるようにしていけば、生徒は、将来、その幸福感を求めていくようになるのではないかと思い、社会を大きく変えていく具体的なイメージが湧きました。

和田さんが、アクティブラーニングやドリカムプランを通してたどり着いた結論と、僕たちが感じていることとが一致していたことで、さらに確信が深まりました。

和田さんがおっしゃっているように、今は、まさに「新しい共同体が生まれる瞬間」に立ち会っているのだと思います。

新しい共同体が生まれるためには、マインドセットの変化が不可欠で、そのためには、今後、何度も、ぼーんと身を捨てなくちゃいけない状況が出てくると思います。

和田さんのようなパイオニアが、グループ内にいてくれることが、今後も大きな助けになると思います。

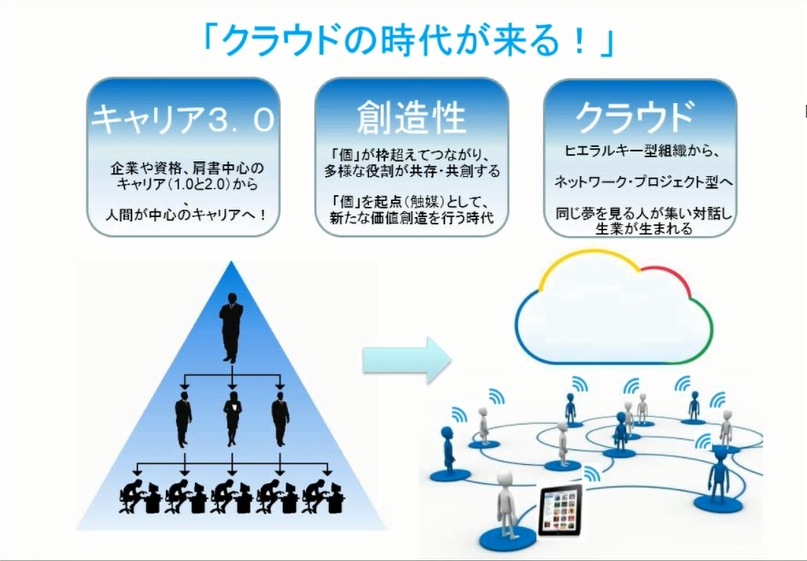

アクティブラーニングが、「クラウドの時代」を生きる若者を育てる

「反転授業の研究」の田原真人です。

Bob Stilgerさんは、

「お互いに耳を傾け合うことで、未来は創られる」

と言います。

これは、直感に基づいて動いた人たちが集まり、それぞれの体験を傾聴し合うことによって、ぼんやりしていた「今起こっていること」のBig Pictureを共有し、さらにそこからインスパイアされた直観によって次の行動が生まれていくというサイクルが回るからではないかと思います。

震災後の4年間、新しい未来を模索して、様々な試行錯誤をしてきました。そして、その実践から得た気づきをアウトプットしていきました。

アウトプットしていくと、様々な反応があり、多くの人と縁がつながり、そこからたくさんの気づきを得て、さらに試行錯誤とアウトプットを重ねていきました。

そこから、未来へ繋がる道が少しずつですが見え始めています。

そして、同じPictureを描いている人たちとも巡り会うようになってきました。

僕の中では、新しい世界(new world)のリアリティは増す一方です。

しかし、それを、高校生や大学生にどうやって伝えたらいいのかというところで悩んでいました。

高校生や大学生の現実と、僕が感じているリアリティの間には距離がありすぎて、僕の言葉が彼らに届かないように感じていたのです。

でも、「どうせ言っても通じないんじゃないか」という思いを抱いて足を止めるよりも、実際に言って通じるか通じないか試したほうがいいですよね。

その中から、どのようにしたら通じるのかという方法も見えてきます。

先日、自分が運営しているフィズヨビで「未来を創る人~出会い・発見・創造」というオンラインダイアログを行いました。

話をしてくれたのは、桑原恭祐さん。

桑原さんは、大学4年生のときに、「クラウドの時代になる」と直感し、大手企業やベンチャー企業などからもらっていた内定をすべて断ってフリーターになり、情報の受信力、編集力、発信力を高めながら自分自身の価値を高めることを選択した人です。

桑原さんは、京都精華大学の筒井洋一さんの「グループワーク概論」でCT(授業協力者)を務めたり、近大附属の江藤由布さんのOrganic Learningでは共同代表になるなど、未来を創る動きを鋭くキャッチして、立ち上げに関わりながら経験を積み、ネットワークを広げ、価値創造する力をぐんぐん伸ばしています。

24歳の桑原さんが語る「クラウドの世界」は、自分自身の根っこの思いを語ることによって、共感する人とクラウドで緩くつながっていく世界であり、その中で、多くの出会いが生まれ、そこから気づきを得て、協力し合いながら創造できるようになる世界です。

この話を友達にしても、ほとんど分かってもらえなかったそうですが、今の僕たちなら、桑原さんの話をうなづきながら聴くことができます。

なぜなら、それは、「反転授業の研究」が実現している世界そのものだからです。

桑原さんの話は、高校生や大学生の心にも響いたようでした。

参加者のみなさんの声から、僕も多くの気づきをいただきました。

クラウドの世界は、パラレルワールドだ

自分の価値に、自分で気づくことは難しいです。

自分にとっては当たり前だと思っていることが、別の人にとっては役立つことだったりします。

コミュニケーションを取ることで、はじめてそれが明らかになり、自分が役に立てることが見つかり、価値を生み出せるようになるのです。

僕は、桑原さんのように決断したわけではなかったのですが、結果的に、他の人よりも早く「クラウドの世界」へ突入しました。

クラウドの住人になったことで、リアルの世界だけで生きていたころの常識を手放し、クラウドの世界の常識を身につけていきました。

そこについては、あまり話をしたことがなかったので、先日のダイアログで、参加者の方のコメントをうかがっているうちに、暗黙知だった部分が引っ張り出されてきました。

それは、「リアルの世界」と「クラウドの世界」とには、決定的な違いがあることです。

「リアルの世界」には、唯一のリアルな身体を持つ「私」が存在し、その「私」が同時にいくつものグループに所属することはできません。

だから、どのグループに所属するのかを選択しなければならないのです。

しかし、「クラウドの世界」では身体がありません。

それは、同時にいくつものグループに所属できることを意味します。

だから、どれか1つを選択する必要はないわけです。1つに選択するというのは「リアルの世界」の制約であり、「クラウドの世界」は、その制約から自由なのです。

1つに選択する必要がないということは、大きな意味を持ちます。

予測が難しい未来ルーレットに対して、何か1つに賭けなければならないのであれば、どうしても慎重になります。

でも、いくつも賭けていいのであれば気が楽ですよね。たくさん賭けておけば、必ずどれかは当たるはずです。

たくさん賭けるほど当たる確率は上がり、生き残る可能性が高まるのです。

そのことに気づいてから、自分の中の多様性に目を向け、その中の1つに絞り込むことなく、多様な自分をそのままアウトプットしていくようになりました。

とにかくたくさんの種を撒くようにしています。

「クラウドの世界」では、1つの種を撒くコストは非常に低いのにも関わらず、それによって増加する未来の可能性は大きいので、種はできるだけたくさん撒いたほうがよいのです。

どの種が発芽して成長していくのかを決めるのは僕ではありません。

宇宙に選ばれた種が発芽して成長していきます。

「反転授業の研究」も、かつては気軽な気持ちで撒いた種の1つでした。

発芽した芽が成長していくと、多くの人に発見してもらえるようになり、出会いが生まれ、そこから気づきを得て、価値創造できるようになっていきます。

この4年間で撒いた他の種のいくつかも発芽していますので、今後、そこからも価値創造できるようになっていくと思います。

クラウドの世界で必要なスキル

クラウドの世界で必要になってくるスキルとは、どのようなものなのでしょうか?

それは、あなたが、どんな人とコラボしたいのか?って考えてみると見えてきます。

「リアルの世界」では、あなたに職をくれるのは、例えば会社で採用を担当する人事の人だったりします。

だから、人事がどのような評価基準で選ぶのかが大事になってきて、その評価基準が社会の序列を生み出します。

でも「クラウドの世界」では、あなたをコラボレーションの相手として選ぶのは、あなた以外のすべての人です。

あなたがアウトプットしているものから、あなたの価値観、志、感性などを読み取り、あなたと一緒に価値創造したいと思った人が、あなたをチームに誘うのです。

「クラウドの世界」には、多様な価値観に溢れているので、あなたの潜在的な「仲間」が、あなたを見つけてくれるためには、あなたの根っこの思いから出てくる尖ったアウトプットが重要になってきます。

どこかで聞いたことのあるような受け売りのアウトプットは、心に響きません。

あなたが自分の心と体で体験し、あなたが時間と労力をかけて暗黙知から引っ張り出してきた言葉だけが、あなたの未来を創るのです。

今は、まだ、「クラウドの世界」の価値に気づいている人は少数ですが、今後、急激に増えてくるでしょう。

「リアルの世界」と「クラウドの世界」とを行き来しながら、それぞれの世界の強みと弱みを理解し、それらを上手に組み合わせることで、価値を生み出していく人も増えてくるはずです。

僕達は、今後、そのようなパラレルワールドへ突入していきます。

そして、今の子どもたちが活躍する時代は、まさに、リアルとクラウドが混在するパラレルワールドなのです。

そのような世界で、よりよく生きるための力とは、どのようなものになるのでしょうか?

受信・編集・発信のサイクルを回しながら、自分の枠組を広げていく

僕が重要だなと感じているのは、自分が学ばざるを得ない状況に自分を投げ込んでいくこと。

そして、周りのすべてから学び、そこに散らばっている情報を自分の視点で編集し、ストーリーとして発信していくこと。

このような力を学校教育の中で伸ばしていくことができればいいなと思っています。

そして、アクティブラーニングや反転授業には、その可能性があると感じています。

一人では達成できない課題を、チームで協力して解決していくためには、お互いの個性を理解して組み合わせ、その和集合を大きくしていくことが必要になってきます。

それは、リアルとクラウドが混在するパラレルワールドを生き抜く力を育てる第一歩になるのではないかと思います。

まずは、「クラウドの世界」での学びを体験してみませんか?

近未来を体験し、それを、アクティブラーニング実践に役立ててみませんか?

申し込み締め切り(8月30日)

教育システムと社会との不整合をアクティブラーニングは解決できるのか?

「反転授業の研究」の田原です。

反転授業に取り組むようになったことをきっかけに、日本の教育システムや、社会構造について考えるようになりました。

「なぜ、反転授業をやるのか?」

という問いについて考えていくと、どうしてもそこへたどり着かざるを得なかったのです。

工業化社会から知識基盤型社会へ

僕の出身は茨城県の日立市です。

日立鉱山の修理工場としてスタートした日立製作所が生まれた場所です。市内にはヒタチの工場が並び、クラスの友達の父母の多くがヒタチの工場、または、その関連会社で働いていました。

団塊ジュニア世代の僕が受けた当時の小、中学校は生徒数が多く、中学校などは45人クラスが1学年9クラスありました。

校内暴力の嵐が吹き荒れたころで、それを力で押さえつけるために強面の生活指導の教師がいて、学校のあちこちで教師が生徒に体罰を与えるシーンを見かけました。

部活動の先輩後輩の中にも同様の構造があり、先輩が後輩を殴るということも日常的に行われていました。

学校で厳しく言われていたのは、

・時間を守ること

・服装を整えること

・ルールを守ること

・先生に言われたことを、言われた通りにやること

ペーパーテストによる序列化を通して身に付いたのは、

・間違えずにきちんとやること

・作業を素早く完了すること

これらは、考えてみれば、工場労働者として不可欠のスキルですね。

決まった時間に必ず出社し、ルールを守って、間違えずに素早く作業すること。

新しい機械が導入されたときには、マニュアルを理解して、その通りに作業すること。

上司の言うことに疑問を持たずに、従うこと。

このような工場労働者としての在り方は、学校教育と一体化していたのだと思います。

そこでは、個性を伸ばすよりも、欠点を修正することに力が入れられます。

「規格」を満たしていない「部品」が1つでもあると、そこで流れ作業が止まってしまうからです。

このような資質が求められているのは、工場に限ったことではなく、工業化社会におけるヒエラルキー型組織一般に言えることだと思います。

ヒエラルキー型組織では、上から下に一方向的に情報が降りてくるので、それに従順に従うことが求められます。

そのような組織でのふるまい方は、教師が力で抑え込む学校、先輩が後輩に権力をふるう部活動などに適応することで身につけてきたのです。

しかし、グローバル化によって工場は労働力の安い海外へ次々に移転しています。

インド、インドネシア、中国、タイ、ベトナムなどには、たくさんの日本企業の工場が設立されています。

グローバル市場で価格競争をしていくためには、多国籍企業となって、労働力の安い国に製造拠点を移すのが有利だからです。

工場労働者を育成する教育システムに乗って立派な工場労働者になったとしても、働く先の「工場」は、次々と海外移転して減っていくわけです。

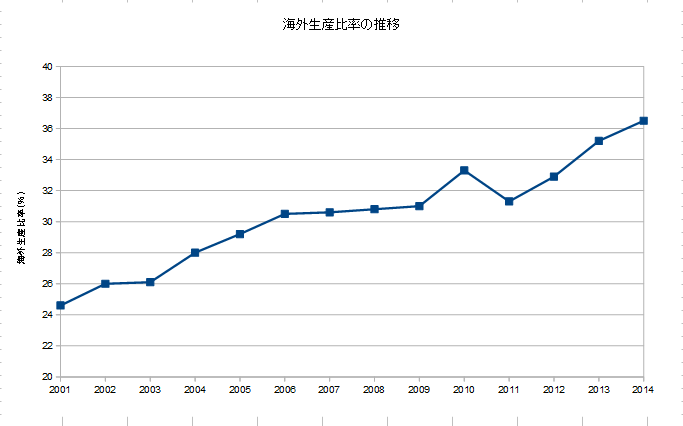

実際に、どのくらい海外進出しているのか調べてみました。

※国際協力銀行の資料を基に作成しました。(元データはこちら)

14年間で10%以上海外生産比率が上がり、2017年には約40%に達するという予測がされていました。

製造業を中心に繁栄した日本の社会は、否応なく大きな変化をしつつあります。

しかし、教育システムはかつてのまま「工場労働者」を排出し続けているのです。

日本の社会はどのように変化するのでしょうか?

グローバル化の波が押し寄せる中、多国籍企業に負けないように、より大きく、より強くを目指すのでしょうか?

それとも、価値観を転換して、新しい方向性を打ち出していく人が増えてくるのでしょうか?

そこに外から与えられる「正解」はありません。

誰かが答を与えてくれるのではなく、自分たちで協力して未来を創っていくことが必要になってくるのです。

しかし、工場労働者を育成する教育システムは、「自分たちで協力して未来を創る」ことを教えるよりも、考える力を奪い、生きる力を削いで、レールの上を言われた通りに走る生徒を育てる仕組みを内在しています。

この構造に気づいてから、僕は、大学受験をサポートしている自分の仕事に矛盾を感じるようになり、苦しくなりました。

学びを大学受験に特化してしまうことは、その人の幸せにつながるどころか、むしろ生きる力を削いでしまう結果になるのではないかと思ったからです。

その一方で、アクティブラーニングや反転授業に希望を見出しています。

これらは、教育システムと社会との不整合から来る矛盾を解消する可能性を秘めているからです。

正解を暗記して素早く処理するような学びではなく、分からないことを試行錯誤し、チームで協力して振り返りと気づきを積み重ねながら経験学習を進めていくという学びは、まさに未来を創っていくのに役立つ学びだからです。

そのような学び方で教科学習をすることで、必要な知識を学ぶことと、協力して未来を創ることのできるマインドセットの両方を身につけることのできる可能性があります。

文科省の動き

2020年の学習指導要領について、下村文科相がインタビューに答えていました。

なぜアクティブラーニングが必要なのか?

文科省も、教育システムと社会構造との不整合が問題と考え、教育システムを現状に合うように大きく変更しようとしています。

しかし、その変化が始まるまでに、あと5年あります。

目の前の生徒は、5年間、その矛盾を押し付けられ続けるのです。

社会で価値創造をしている人たちは、試行錯誤を繰り返し、振り返りと気づきを深めながら自分たちで道を創っています。

教室でも、生徒がそれと同じ方法で学んでいくことができれば、自分たちで考えて、未来を創っていく力を育てることができます。

それは、現行の学習指導要領でもできることですし、塾や家庭でもできることです。

大学受験の制約はありますが、アクティブラーニング型授業を通して、自ら学ぶマインドセットを身につけた生徒は、結果として受験も力強く乗り越えてくれるのではないかと思いますし、そこで身につけた力は、大学進学後に大きな財産になっていくものだと思います。

アクティブラーニングのオンライン講座

「反転授業の研究」では、9月1日より、アクティブラーニングスキルアップ講座を実施します。

アクティブラーニングの伝道者として日本全国を回って研修をしている小林昭文さん(産能大教授)を講師に迎え、5週間(途中1週間の休みあり)で、アクティブラーニングの実践をチームで磨き合います。

この講座は、アクティブラーニング型講座になっており、受講者は学習者としてアクティブラーニングを体験し、その体験を自らの実践に生かしていけるようになっています。

詳しい内容はこちらをご覧ください。

アクティブラーニングによって自己効力感を増した生徒が未来を切り開く

2年前、反転授業に興味を持ったとき、

これからは工業型社会から知識基盤型社会に移行し、21世紀型スキルが必要になる

という言葉を聞きましたが、まったくピンと来ませんでした。

自分の中に対応する問題意識や体験がなかったため、言葉が僕の内側の何かと結びくことができなかったのです。

言葉だけが体の周りをふわふわと漂っていました。

自分たちが分からないものを、果たして子どもたちに伝えられるのだろうか?

体験の裏打ちのないことを口から出しても、薄っぺらいメッセージは生徒の心には届かないのではないか?

そんなことを感じたのを覚えています。

それで、「反転授業の研究」を、「未来のグループ」にしてみたらどうだろうかと考えました。

これから来るだろうと言われている全員参加型の共生社会をオンラインで実現して、みんなで体験してみようと思ったのです。

21世紀型のグループを作って、そこでの体験をもとに、確信を持って教室で語れるようになればいいんじゃないかと思ったのです。

「多様性のある森を作り、そこで収穫される多様な果実を共有する」という言葉を合言葉に、「反転授業の研究」は生長していきました。

「反転授業の研究」ではオープンでフラットな関係がグランドルールに設定されています。

現実社会での多くの関係性は、まだ必ずしもオープンではないし、フラットでもないですが、僕たちが望む未来はそのような社会だろうと思ったからです。

そして、オープンでフラットだからこそ、権威に頼ることなく、自分たちの力を信じて活動し、誰もがリーダーシップを取ることが可能になり、多くのボトムアップの活動が生まれ、自由にコラボレーションが起こると思ったのです。

コラボレーションによる価値創造の体験を共有したときに、僕たちははじめて知識基盤型社会や21世紀スキルというものを体で理解することができ、確信を持って子どもたちに語れるようになるのではないかと思ったのです。

集合知を発生させるための取組み

2年前に「反転授業の研究」で頻繁に飛び交っていたのは、「集合知」という言葉でした。

この言葉は、僕にとって、とても新鮮でした。

毎日、どうすれば集合知が生まれるのかを考えていました。

なんとなく大事だと感じていたのは、「コミュニケーション量を増やす」ということでした。

コミュニケーション量が増えることで、あるところで量から質への転換が生まれるのではないかとなんとなく思ったのです。

それで、毎日、毎日、グループ内の投稿に質問をしていったり、コメントをしていったりしました。

そうすると、グループのメンバーがどんなことに困っているか、その解決策を誰が持っているかが、自然と浮かび上がってきました。

困っている人と、支援できる人とをコミュニティ内でマッチングできれば、価値創造ができるんじゃないかと思いました。

オンラインで講座をやるときに難しいのは受講者を集めることと、講師をブランディングすること。

でも、「反転授業の研究」には、すでにたくさんの人がいて、その人たちが困っていることが何だかが分かっているし、誰ならその解決策を教えられるということを皆が知っているわけです。

あとは、「学び場」をどうやって創るのかということだけでした。

オンラインの学び場をチームで運営

でも、オンラインでどうやって学び場を創ればいいのか?

そのヒントは、意外なところからやってきました。

『ワールドカフェをやろう!』という本を読んだときに、その中に集合知の話が出てきたので、著者の香取一昭さんにメールを送ってスカイプでお話をうかがえないかお願いしました。香取さんは、この分野の第一人者だということを当時は分かっておらず、結構、気楽にメールを送ってしまったんですね。(汗)

香取さんは、初心者の僕にいろいろ教えてくださり、アメリカでワールドカフェホストのためのオンライン講座をやっているAmy Lenzoさんを紹介してくれました。

ワールドカフェのホスティングと、オンライン講座のやり方を同時に学べる!と思い、8週間のオンライン講座に挑戦しました。

英語力の弱さと、初めてのオンライン講座だということで勝手が分からずに泣きそうになりましたが、これを乗り越えればいろんな可能性が生まれると信じて8週間を何とかやり通しました。

この経験は、本当に大きかったですね。

自信もつきましたし、オンライン講座の運営方法も分かりました。

そして、Amyさんのやり方を参考に、「反転授業の研究」で最初のオンライン講座、「神アプリExplain Everythingで超簡単に動画講義を作る方法」をやりました。

古山竜司さん、桑子研さん、横山淳さんと僕の4人でコラボレーションをして講座内容やコンテンツを作っていきました。

Facebookのグループチャットを立ち上げ、そこで相談しながら進めていったんですが、4人がそれぞれの視点で意見を重ねていくことで、すごい勢いでアイディアがブラッシュアップされていきました。

ちょっと席をはずして戻ってくると、チャットに30個とか40個とかのメッセージが溜まっていました。

自由に発言できる雰囲気があり、そこで4人が頭をフル回転させると、どんどん仕事が進んでいく。

誰からともなく、この4人で仕事をするのは楽しい!という声が上がっていました。

次々とアイディアが形になっていくのを体験して、一人じゃ絶対にできないことがチームだとできるということを初めて心の底から実感することができました。

その後、オンライン講座は回を重ね、運営ボランティアを巻き込んだ10-20名の運営チームで運営するようになりました。

それぞれがチームをメタ認知して、自分で自分のやりたいことや貢献できることを見つけて行動していくことで大きな成果を達成できるということを繰り返し繰り返し体験しました。

共創はマインドセットを変化させる

一人じゃできない価値を、協力すると創造できる。

この経験は、僕たちのマインドセットを大きく変化させました。

「反転授業の研究」のメンバーの中には、

2年前の自分が思い出せないほど自分が変わった。

と発言する人がたくさんいます。僕もその一人です。

考えてみれば、今までは、自分の能力の限界というものを常に外から突きつけられてきたんだなと思います。

一人で何かをやらなければならないときは、自分の苦手なことが足を引っ張ります。

1つの苦手なことがボトルネックになって目標を達成できず、それを自分の限界だと感じてしまいます。

しかし、チームで価値創造するときは、自分の得意なことで貢献し、苦手なことを周りから学ぶことができます。

自分の苦手なことが行動のボトルネックにならないのです。

これを体験すると、未来の見え方が大きく変わります。

仲間が助けてくれるから、自分はやりたいことを思いっきりやって、周りに貢献できる。

そのように心の底から感じられると、自己効力感が増し、行動変容が起こります。

「反転授業の研究」の中で、仲間の行動変容は、周りの行動変容を促し、次々とマインドセットが変化していきました。

21世紀型社会へのシフトというのは、テクノロジーや社会の変化ではなく、それをきっかけとして、各個人の意識がシフトすることなのだということを、僕たちは2年間の活動を通して、体験的に理解したのです。

教室内で共創を引き起こして、生徒のマインドセットを変えていく

共創によりマインドセットが大きく変容させた教師たちが、同じメカニズムによって生徒のマインドセットも変容させることができるのではないかと考えたのは自然なことでした。

生徒が、一人じゃ解決できない問題・課題をチームで協力して解決できたとき、生徒の自己認識の焦点が「苦手」な部分から、「得意」な部分へと移行し、自己効力感が増していくはずです。

自己効力感が増すと、世界の見え方が変わり、自分を世界にポジティブな影響を与えることができる有能な存在であるということに気づくことができます。

チームへの貢献の仕方には様々な方法があり、自分の個性に合った活躍の仕方というものがあるのだということに気づくことができます。

そして、テストの結果とは異なる指標で、自分の価値や強みを知ることができるようになります。このことは、将来、生きがいを持って働くことができる天職を見つけることに役立つはずです。

教師自身が、協力し合いながらアクティブに学びマインドセットを変えていき、その経験を生かして、教室でアクティブラーニング型授業を行い、生徒のマインドセットも変えていく。

これが、僕たちが考えていることで、僕の周りでは、すでに起こっていることです。

オンラインでの学びの渦に巻き込まれてみませんか?

9月1日から、アクティブラーニングの伝道師、小林昭文さん(産能大教授)を講師に迎え、アクティブラーニングスキルアップ講座を実施します。

9名の運営チームと、最大30名からなる受講者とが混然一体となり、お互いに実践を振り返って気づきを深めながら、経験学習のサイクルを回していきます。

自分だけでは気づけなかったことが、チームで学ぶことによって気づくことができます。

そのことを経験したときに、チームで学ぶ価値を実感することができると思います。

そして、その実感を、生徒たちにも体験させてあげたいという気持ちが生まれてくると思います。

オンライン講座でつながった人たちとは、講座が終わってからも様々なコラボレーションが起こることでしょう。

その体験は、21世紀を先取りするものであり、その体験をもとに確信を持って生徒に自分の言葉で21世紀を語れるようになるはずです。

そして、みなさんのアクティブラーニング型授業によって、マインドセットを変え、自己効力感を増した生徒たちが、協力し合って未来を創っていってくれるのではないかと思います。

僕たちは、そのようなポジティブな循環を作りたいと思っています。

皆さんの参加を心からお待ちしています。

ドラマが起これば、未来がやってくる

田原です。こんにちは。

12/15-18で、京都、大阪、東京を周り、たくさんの方とお会いして来ました。

今まで、スカイプで対談させていただいた方に、実際に会って、リアルで話をうかがうと、問題意識はすでに共有しているので、いきなり本題から話し始めることができるのが、不思議です。

京都では、京都精華大学の筒井洋一さんと、home’s viの嘉村賢州さんにお会いする機会がありました。

お二人ともファシリテーターとして授業されたり、イベントされたり、しているわけですが、その二人が共通して発しているメッセージがあり、僕の意識も、その影響で変容しつつあります。

それは何かというと、

「過去から継続して未来へ続いているのではなく、過去とは不連続に、向こうから未来がやってくるという感覚」

僕は、これまで、「自己組織化」ということを掲げながら、過去の思考の延長線で未来を捉えていたと思います。

しかし、自己組織化というのは、言ってみれば、「相転移」ですから、変化前とは不連続に訪れる未来なわけです。

バラバラだったベクトルが、少しずつ揃ってきて、あるとき、バシバシバシーとベクトルが揃って強力な磁石になるようなものだと思います。

そういう未来が来ることを信じて、一人一人が自分のベクトルについて表現していき、周りの話を聞いていき、影響し合っていく。

そうしているうちに、それをどこか知らない人が見ていたりして、向こうからつながってくるというようなことも起こる。

みんなが一歩を踏み出して手を繋ぐことによって、ドラマが起こり、ストーリーがどんどん展開していく。

こういう一連の流れは、体験してみないと分からないです。

1年間、いろんな体験をしたおかげで、

「ドラマが起これば未来が来る」

ということを、だんだんと信じられるようになってきました。

筒井さんの授業や、嘉村さんの対話セッションは、まさに、ドラマを起こして、未来がやってくるのを待つというものだと思います。

そして、その体験を通して、未来がやってくることを信じられる人を育てていっているのだと思います。

未来がやってくることを信じられる人が、

未来を創る人ですね。

授業でアクティブラーニングを行う意味が、また、一つ見つかりました。

熊本県立高校で生物を教える溝上広樹さんにインタビュー

熊本県立高校で生物を教えていらっしゃる溝上広樹さんは、授業をアクティブラーニング形式で実践されています。

溝上さんが、なぜ、アクティブラーニングを導入するようになったのか、背景を探ってみました。

子どものころから「先生になること」が、ずっと頭の中にあった

溝上さんは、子どものころは、何になりたかったのですか?

小、中くらいまでは先生になりたいと思っていました。高校に入ってからは柔道に打ち込んでいて勉強から離れていたんですが、ずっと先生というのは頭にありました。

大学に入ってからは、生物の研究を続けたいという気持ちも生まれてすごく迷いました。でも、いつか先生になりたいという気持ちがあって、結局、研究者にはならずに先生になりました。

溝上さんは、生物で博士号をお持ちじゃないですか。博士号とってから教師を選ぶ人って珍しいですよね。それは、研究者になろうか、教師になろうかと迷っていて、そこまで行ったという感じなんですか?

好きなことに出会ったんですよ。大学生になったときには、生物に幻滅したんです。生物を学べば自分が疑問に思っていたことが解けるのかと思っていたのですが、分子生物学が主流で、イメージしていたものと全然違いました。それで、文学部に転部しようかと思っていたりした時期もありました。ところが、大学3年生のときの授業で化学生態学というものに出会いました。これは、化学物質を使って植物や昆虫の関係を記述するものです。こういう学問があることを知って、とても興味を持ちました。でも、熊本大学には化学生態学を専門にしている先生がいなかったんです。それで、植物生理学の先生に相談したところ、「ウチは分析はできるから、やりたいならやってもいいよ」と言われたので、自分で勉強しながら研究しました。昆虫を専門にしている先生のところに行ったりとか、学会とかに行って勉強して、自分で主体的に勉強していたので楽しかったです。

自分のテーマで分からないところがあったので、それを形にするまでは研究したいなと思い、納得する形まで続けたらドクターまでやることになりました。

指導教官の指導なしで、自分で研究して、博士号を取ったんですね。すごい!研究は、納得できるところまでやることができたんですね。

そうですね。1つクリアできたかなという感じです。

中学の教員免許も取っていたし、そのときも塾の先生をバイトで続けていて、教員というのはずっと頭の中にありました。

僕の場合は、大学3年生のときにカオス理論に心打たれて、これを研究したいと思い、指導教官が提示したテーマを断って形態形成とか自己組織化というテーマへ進みました。それで、指導教官の指導を受けられなくなって(笑)、ドクターを中退するまでほとんど指導なしで続けたんです。その一方で、大学院のとき、中学と高校で数学の非常勤講師をやって、生活費と学費を稼いでいました。教育と関わりを持ちながら生物を研究していた点が同じで、とても親近感を持ちました。

そうですね。近いですね。

僕も経験したのでよく分かるのですが、大学院で指導を受けずに一人で研究して博士号を取るということは、自分のやりたいことと、アカデミックの世界で起こっていることの両方について考えたり調べたりしながら、制限時間内に成果を出さなくてはならないので、とても大変なことです。かなり主体的に動かないと不可能です。その主体性がどのように育まれたのかを知ることが、溝上さんを理解する鍵になると思いました。

小学3,4年生のときに受けたアクティブラーニング型授業

お話をうかがうと、溝上さんの場合は、先生という職業がずっと心の中にあり続けたと思うんですよね。それだけ、先生になりたいと思うようになったきっかけは何だったのですか?

小学校3,4年生のときの担任の先生の授業がとても印象的で、それが原点になっています。

当時そんな言葉があったかどうか分かりませんが、アクティブラーニングをやっていました。社会が専門の先生で、グループで話し合ったりして、みんなが一生懸命発言しながら授業が進んでいくというものでした。毎日、学校がすごく楽しかったですね。

すごいですね。2年間アクティブラーニング型の授業を受けたという経験が、ずっと溝上さんに影響を与えているんですね。主体的に学ぶのが楽しいという経験は、大学院時代に自分でどんどん学んでいったということにも影響しているんですか?

間違いなく影響していますね。

そうなんですね。アクティブラーニング型の授業を受けるという経験が、人生に与える影響って、すごく大きいんだということを溝上さんの例から感じて、やっぱり、AL型授業をやることは重要だと、改めて思いました。

確かにそうですね。その小学校の先生とは、今も交流があるので、当時、何を下敷きにしてあのような授業をされていたのか聞いてみたいですね。

当時、AL型授業をされていた先生は、他にもいたんですか?

いなかったと思います。自分でどんどん研究授業を組んで、他の先生が見学に来ていました。

実際にAL型授業をやるようになると分かりますが、背景知識とか、思想とかがないとできないですよね。

自分がやるようになって、改めて、あの先生は、相当研究されていたんだろうなと思いますね。

今、溝上さんの授業を受けている生徒も、溝上さんのAL型授業から衝撃を受けて、それが将来につながっていくということも出てくるんじゃないですか。

そうなるとうれしいですね。

溝上さんの話は、AL型授業をされている方に大きな希望を与えるものだと思います。小学生の時に受けた2年間のAL型授業が、溝上さんの学ぶ態度に影響を与え、それが、主体的に学び、主体的に働くという生き方につながっているのですね。今、私たちが取り組んでいるAL型授業が、生徒の将来にどのように役立つのか、溝上さんの例からはっきりとイメージすることができました。

アクティブラーニングを始めたきっかけ

溝上さんは、高校の教員になって何年目ですか?

6年目になります。

最初に先生になったころは、どんな授業をされていたんですか?

普通のone wayの授業をしていました。結構、クラスを鎮めるのが大事という感じで、静かに、でも、寝せないように、いかに授業をするか。それを目指して頑張っていました。

ただ、一番最初の研究授業では、班別学習をして、発表し、クラスのフィードバックをもらって自己効力感を向上させようというようなことをやりました。

今から考えると、下敷きにしたものがなく、自己流だったので、いろいろ問題があるんですけど、そういうのがやりたかったという気持ちは当時もありました。

一斉講義型の授業をしていて、どんなことが課題だと感じていましたか?

そのときは、本当に力がついているのかなということを心配していました。進級しなくちゃいけない子とかは、最後はクラスに残らせて、一緒に覚えさせて、点数を取らせて進級させていたんですが、卒業後は、そういうのは全部忘れているんだろうし、

その子も、形だけで卒業したんじゃないかということを思っているんじゃないかと思うんですよ。それが、本当に良かったんだろうかと思うことがあります。あとは、はじめて1年から3年まで担任を持ったときの経験がきっかけになりました。その学校が閉校する学校だったので、広いところからいろいろなレベルの子が集まっていて、進級ギリギリの子もいれば、国公立大学に入りたいという子もいて、その子たちをうまく授業内で交流させられなかったという後悔が残りました。それが、自分の中に引っかかっていたんです。

アクティブラーニングに授業スタイルを切り替えたのはいつからですか?

去年の2学期からです。

何がきっかけでアクティブラーニングに取り組むことになったのですか?

キャリアガイダンスに載っていた小林昭文先生の記事を読んで、これはすごいなと思ったことです。ちょうど夏休みだったので勉強しました。アクティブラーニングというキーワードでは情報があまり出てこなかったんですが、協同学習だとやっている方がいらっしゃったので、調べて勉強しました。それから、小林先生のブログをチェックするようになり、秋に小林先生が熊本で知り合いの先生に会うという情報をブログから得て、小林先生にメールを送りました。

「どなたが実践されているのですか?私に教えてください」

とお願いしました。そしたら、小林先生から学校の職員室に電話がかかってきて、夜の食事会に同席してお話をさせていただきました。そこからが本格的なスタートです。

僕も小林先生にメールしたのが、アクティブラーニングのスタートだったんですよ(笑)。

小林先生は、すごいですね。

日本全国を回って、いろんな人を繋いでいますからね。すごいですよね。

キャリアガイダンスの小林先生の記事を読んだ教師というのはたくさんいたと思うんですけど、実際に小林先生にメールしたり、行動を起こしたり、AL型授業を始めたりという方は、全体からするとほんのわずかだと思います。行動を起こそうと思ったのは、どんな気持ちだったんですか?

これは、大変そうだけど、実践してみたいなという気持ちがありました。あと、面識がない方にコンタクトを取ることは、大学院生のときによくやっていたので、行動を起こしやすかったというのはあったと思います。

One Wayの授業をしながら感じていた課題を、アクティブラーニングが解決できそうだと思った後の溝上さんの行動の速さに感動しました。そして、そのような積極的に動いて学ぶという態度は、大学院生のときに主体的に学んだ経験によって養われていたということが、非常に重要な意味を持つように思いました。

小林先生の記事を読んで、ここからスタートすればいいと思った

お話をうかがって、溝上さんにとっては、教師のイメージの原型みたいなものって、小学校3,4年生のときの担任の先生なんじゃないかと思うんですが、小林先生の授業は、それと近いと感じましたか?

そうですね。それと近かったんだと思いますね。

とうことは、そういうイメージの原型はあったけど、最初のころの溝上さんの授業は、そのイメージとダイレクトに繋がっていなかったわけですよね。でも、小林先生の授業のことを知ったときに、「これだ!」と思ったというのは面白いですね。

たぶん生徒主体型の授業をしたかったんですけど、何をとっかかりにしたらいいのか分からない状況だったんです。でも、小林先生の記事を読んだときに、ここからスタートすればいいんだと思いました。

それで、アクティブラーニングとか協同学習とかを勉強し始めて、いろんな先生方とつながって、今に至ります。

研究をしているときには、うまく言葉や形にはできないモヤモヤしたものを頭の中にいつも置いておくと、あるとき、それにピッタリのものが見つかって、「これだ!!」と思うことが何度かありました。そういう経験を持っていると、時間をかけてアイディアを熟成していくことができるのではないかと思います。溝上さんがアクティブラーニングと出会うことができたのも、モヤモヤとしたイメージをずっと持ち続けていたからではないでしょうか。

溝上さんの授業の枠組み

授業の枠組みは、小林先生の枠組みを下敷きにして始めたのですか?

下敷きにしたんですが、生物と物理とでは教科の特性が違って、完全に下敷きにすることはできませんでした。小林先生のように、問題をいきなり与えてやらせるスタイルというのは難しいと思いました。それで、ずっとあえいでいました。

それで、とりあえず探求型に近い授業をやっていました。記述をさせたり、考えさせる問題をだしたりしていました。そういう形で迷いながらやっていたんですが、今年の4月に学校が代わり、悩んでいたところを夏休みにAL型授業のオンライン講座で勉強することができたという感じです。

アクティブラーニングをやってみて、生徒の反応はいかがですか?

クラス40人いて、その中で一人二人は、今までのやり方がいいとか、話したくないとかいう子もいますけど、全般的に悪くはないです。多くの子は、ただ聞くだけじゃなくて、友達と話したり、学び合いしたりというのをしたいと思っているようです。

新任校では、知識も入れなくちゃならないし、アクティブラーニングもやりたいということで、1学期は、知識を入れるところは一斉講義型にして、探求型の学習をアクティブラーニングでやっていたということですか?

そうですね。あとは、問題演習をさせるときに、確認で話し合いをさせたりしていました。

夏休みに、小林先生がメイン講師でAL型授業実践者のためのスキルアップ講座をオンラインでやりましたよね。あのときに、溝上さんが、「授業のやり方が分かった!」という感じになって、感謝の気持ちを表すためということで、みんなにコメントして回っていたじゃないですか。あのとき、何が「分かった」のですか?

生物の授業の中で、小林先生のように問題を解かせて話し合わせるようなことをやるのは難しかったので、理解が深まっていくような活動をどこでさせるかなというところで、すごく悩んでいたんですけど、教科書の内容理解を話し合わせればいいんだなというところがつかめたんです。

どうして教科書の内容理解に着目したのですか?

生物の問題を解くのは、一度勉強しておけば、一問一答式でどんどん答えられるのがほとんどなんですが、教科書の内容理解は、子どもたちが考えたりとか、内容を理解できない子がいたりとかしていたので、ここに学び合いが起こるなとひらめきました。授業の一番中身になる部分のアイディアが湧いたので、うれしかったです。

新しい授業の枠組みで、もう何度か授業を行っているのですか?

1週間やったところです。

感触はどうですか?

やってみて気がついたのは、学年によって任せることができる量が変わってくるということです。3年生は、こちらが解説をしなくても子どもたちだけで結構やれるんですが、2年生に同じようにやると、「先生の解説がほしい」とかいう言葉が出てきます。

安心安全の場を作るということもあるので、不安にさせないように、もうちょっとこちらで説明するようにしました。1年生の場合は、任せられる量がさらに少なくて、そういう調整が必要だなと思いました。

夏にひらめいたことは、うまくいきそうなんですね。

そうですね。

溝上さんの授業についての姿勢は、すごく「研究」と近いように感じました。ある仮説を立てて授業を行い、その結果を分析、考察して、課題を洗い出して、それを解決するための方法を、粘り強く考えていくわけです。そして、他の人の話をたくさん聞いている中でひらめいたんですね。こういう瞬間は、授業を実践する者にとって、一番快感を感じるところだと思います。

「科学者になる」について

小林先生は、「科学者になる」ということを大目標においていますが、溝上さんの場合は、目標をどのように設定しているんですか?

夏休みに講座を受けて、学習目標をちゃんと立てないといけないなと思って、協同学習の中で、「メンバーの力と心を合わせて、自分とチームのために一生懸命頑張る」というような目標を与えています。もう1つは、小林先生の「科学者になる」という目標に対応するものなんですが、自分の中で反芻していて、これは、どういう意味なんだろうかって思っていたんです。本当に科学者になるわけじゃないんだけど、どういうことなんだろうと考えていました。それで、「科学者の視点とスキルを手に入れる」ということだと解釈しました。それで、たとえば、「自分は子どもを病院に連れて行ったときにこんなことがあって、よかったよ。」という話をしたりしています。

あれは、どういう意味なんでしょうね。

科学者になるというのは、考えてみると深いなと思います。答が決まっていないのを、みんなで話し合いながら探求していくのも科学かなと思ったりして。この部分は、自分でもうまく説明できないので伝えていないんですけど。

最近、キャリア教育についての本を読んだりして勉強していたんですよ。小林先生が、「教科の中のキャリア教育」ということをブログに書かれていたのを読んで、「キャリア教育」について考えたいと思ったんです。将来なりたいものを見つけて、それを目指して学習意欲を高めるというのはイメージしやすいけど、そんなに単純なものかなと思っていたら、児美川孝一郎さんの『キャリア教育のウソ』を読んで、変動が激しい社会においては、なりたいもののために学ぶというのはリスクが大きいので、好奇心を持って、いろいろチャレンジする態度を育てるほうがよいのではないかと思い始めました。自分自身の働き方を考えてみても、予定通りに行ったというよりは、いつも種を5-10個くらい撒いておいて、芽が出たものにリソースをつぎ込むという感じです。これは、研究をやっていたときにやっていたことと似ているんですよ。研究をしていたときも、テーマになりそうなものをいつも探していて、自分なりの仮説を立てて、行けそうだと思ったら時間と労力を注ぎ込むという感じでしたから。それで、もしかしたら、知識基盤型社会に適応するためには、科学者としての態度が必要なのかもしれないと、つい最近、ひらめいたんです。

それ、授業で使えそうです(笑)。

溝上さんの場合は、小学生のときにAL型授業を経験したことをきっかけに、自分から主体的に学ぶ楽しさに目覚めたことが大きかったのだと思います。そして、大学院のときに仮説と検証を繰り返し、積極的に動き回って情報を集めて、自分で突破していくスキルと自信を身に付けたのではないでしょうか。まさに、溝上さん自身が、「科学者としての態度」を身に付けたのだと思います。その結果、博士号も取得し、教師になってからも積極的に新しい授業に取り組んで、小林先生にアクセスしたり、オンライン講座に参加したりというように積極的に動き、そこからの刺激を取り入れてどんどん授業を進化させています。僕は、溝上さんのような方は、研究者になっても成功しただろうし、他の仕事をしても成功できると思います。また、この先、時代が変化して、教師の役割が変わっても、そこで新しいやり方を見つけていけると思います。小林先生の「科学者になる」という禅問答のお題の答が、溝上さんという具体例を通して、理解できてきたように思いました。

ファシリテーションについて

ファシリテーションについてもうかがっていいですか?アクティブラーニングをやっている授業中は、どんなことを考えているんですか?

チームで解決する力とか、自分で解決する力をつけさせたいなと思っているので、必要以上に介入しないようにしています。できるだけ内容には介入しないようにしています。学習に参加していないような子に対しては、個別に介入していますが、できるだけ、話が終わった後に全体にフィードバックするようにしています。

今は、グランドルールを確認させるような介入をしようと思っています。

小林先生のやり方だと、質問による介入によって主体性を引き出すような感じじゃないですか。溝上さんは、質問による介入についてはどのように考えていますか?

難しいですよね。迷っています。最初は、質問による介入をしまくっていたんですが、できれば、それも含めてチームの中でどうにかしてほしいなという気持ちが生まれてきました。高校の授業は週に3-4回あるので、生徒と結構関われるんですね。それを考えると、長いスパンで見て、チームでどうにか解決できるようになっていってほしいなと思って、介入の量を減らしています。ただ、必要に応じて質問による介入はしていかなくちゃなとも思っていて、全然介入していないわけではないです。

僕も、同じところで迷っていますね。質問を出すことによって、理解を深めたいという気持ちもあるんですよね。でも、独立した学習者ということを考えると、そういう疑問も自分で出してほしいという部分もあるじゃないですか。長いスパンで見られるのであれば、そういうところも見守っていくというのもあるかもしれませんね。

話し合いをするときに、押さえてほしい内容というのをプリントにまとめているんですが、疑問形式で与えているんですよ。「恒常性とは何ですか?」みたいな感じで。

ある意味、プリントが質問による介入の役割を果たしているんですね。

それをイメージして作っているんですが、今のところは、子どもたちが、自分が説明するのにいっぱいいっぱいで、うまく活用できていないですね。

ただ、段階を踏んで、最終的にはジグソー法も外したいと思っているんです。自分たちで自由にやれるようになってほしいなと思っているんです。

子どもたちの話し合いのスキルが上がってきて、ジグソー法を外しても、うまく話し合えるようになってきてほしいということですね。

そういうイメージです。最初はかっちり形を決めてやらせて、その中で力をつけていって、最終的には、その方法を取らなくてもできるようになってほしいなという思いがあります。

AL型授業の枠組みというものがきっちり決まっているのではなく、生徒の発達段階によって、強い枠組みから弱い枠組みへとだんだん枠組みを減らして自由を与えていくという考え方は、とても参考になりました。「学年によって任せることができる量が変わってくる」という話も少し前に出ていましたが、これも同じ考えに則っていると思いました。生徒の状況をよく観察しているという印象を受けました。

教室環境について

ブログで、理科室の机の位置を2時間かけて移動したと書いていましたが、配置を変えるとずいぶん変わるんですか?

はい。変わりましたね。グループにしたときの距離が近いので、話し合いがしやすくなりました。心理的な距離と物理的な距離は相関があるという話を聞いて、そうかもしれないなと思って机を動かしました。あと、あの形にすると個人で活動するときに周りと離れて視界に入らないんですよ。個人活動も集中してやれるんですよ。だから、個人でやるときとグループでやるときの切り替えが、あの形だとすごくしやすくて、予想以上に効果あるなと思っています。

ファシリテーションってグループ活動を行う上の支援一般じゃないですか。プリントとか机の配置とか、いろいろ含まれると思うんですよ。他に何かきをつけていることはありますか?

温度管理ですね。理科室はクーラーが入っていないので、準備室のドアを開けて、冷気をあらかじめ入れておくんですよ。学びやすい環境を作ってあげたいなと思っています。

あとは、教科通信です。リフレクションカードであがってきたコメントや疑問、気づきを全体で共有したり、グラウンドルールの意味などを説明したりするためのツールとして毎週1回発行しています。

今、『教育研修ファシリテーター』という本を読んでいて、ファシリテーターは、照明やカーテンの開閉、空調、BGMなどにも注意を払わなくてはならないというところが出てきて、目からうろこだったのですが、溝上さんからも温度調節の話が出てきたので、印象が強まりました。

溝上さんが興味を持っていること

溝上さんが、今、興味を持って学んでいることは何ですか?

実は、反転授業ですね。

動画とかは?

実は、作ってQRコードで上げたりしています。反転授業の研究で一緒の横山北斗さんと松嶋渉さんにやり方を教えてもらいました。

その動画は、どのように使っているんですか?

全員がスマホを持っているわけではないので、授業の進行で必要なところには使えないのですが、理解が難しいところを解説してあげています。

サプリメント的に、使っているんですね。

そうですね。今のところは、授業でガッツリ使うというわけにはいかないんです。

教えた生徒が、将来、こうなってほしいというのは?

生物を受けている子たちは、ニュースとか情報とかを自分で判断できるようになってほしいです。ちゃんと考えられるような子になってほしいです。

好奇心が強く、いろいろなことにチャレンジする溝上さんが、反転授業に興味を持たれたのは、必然的なことだったかもしれません。新しいツールが手に入ることによって、可能性が広がり、アイディアも膨らむはずです。溝上さんから、今後、どのようなアイディアが生まれてくるのか、とても楽しみです。

9月23日21:30から実施する反転授業オンライン勉強会「ファシリテーションスキル」で、溝上さんが登壇します。

反転授業は、教師を成長させる

田原です。

こんにちは。

子供のころには、身の回りにたくさんの「未体験ゾーン」がありました。

・一人で駄菓子屋で買い食いすること

・一人でバスに乗ること

・裏山の山道がどこへつながっているのか確かめること

などなど。

それらの「未体験ゾーン」に足を踏み入れるときは、本当にどきどきしたものです。

そして、「未体験ゾーン」を制覇するたびに世界が広がるのを実感していました。

大人になるにつれて、「未体験ゾーン」は減っていきます。

そして、なじみのある世界の内部で同じことを繰り返す生活になりがちです。

同じことを繰り返していると、スキルはどんどん上がっていきますが、その一方で生活はどんどんルーチンワークになっていき、行動が無意識化に沈んでいきます。

僕が予備校講師として物理の授業をやっていたときは、大教室でマイクをつけて、多いときは50人~70人の前で授業をしていました。

予備校講師になりたてで授業が下手だったころ、つまり、職場という未体験ゾーンに入りたてのころは、何とかうまくなろうと必死で、いろんなことを吸収していました。

しかし、5年もすると授業改善も一段落し、同じ授業を繰り返すようになってきました。

教室に入ってテキストを開くと、自動的に口から言葉が出てくるようになりました。

本当に録音された音声を再生するように、出てくるんです。

ちょっとこれはまずいんじゃないかと思い、危機感を感じて、他のことにも挑戦しようと思いました。

その後、

授業のネット配信を始めたり、

河合塾マナビスのDVD授業作成をしたり、

別のことに挑戦して、授業に対する視点を変えることで、興味を維持しつつ、少しずつさらに授業を改善することができました。

しかし、それも、さらに5年が過ぎるころには飽和し、再びルーチンワークに・・・。

ところが、反転授業のことを知り、AL型に変えたことで、授業に対する意欲が、再び燃え上がってきました。

受講者が中心となる授業なので、同じテーマで授業をしても、そこで起こることは、毎回、違ったものになります。

まさに、「ライブ」なんですね。

だから、AL型だと授業をする側も楽しいし、もっと改善してみようと意欲がわいてきます。

これは、一斉講義をやっていたときとの大きな違いです。

ルーチンワークから抜け出して、好奇心の扉を開くためには、意識的に自分に刺激を与えて、日常に亀裂を入れて「未体験ゾーン」に踏み込んでいく必要があると感じています。

自分とは別世界の人と交流するのも良いかもしれませんし、今までとは違うやり方に挑戦することでもよいかもしれません。

8/26の勉強会でお話しくださる藤本かおるさんは、10年以上、二足のわらじを履く生活を送っていたそうです。

日本語教師として働きながら、放送大学で学んだり、

日本語教師として働きながら、大学院で研究したり、

このように複数のことを同時にやっていると、活動が相互に影響しあって気づきが生まれやすくなり、ルーチンワークに陥りにくくなるのではないかと思いました。

先日、藤本さんにインタビューしたときに、とても面白い話がありました。

藤本さんは、日本語教師として授業をしているときに、生徒の私語を止めさせるのがすごく上手だったのだそうです。

授業力があって、クラスをコントロールする力がある先生の特徴だと思います。

その頃、藤本さんは日本語教師と大学院生の二束のわらじを履いていて、大学院ではeLearningとビデオ会議システムを使った遠隔のBlended Learningの研究をしていました。

それで、対面の授業と同じ授業を遠隔でインドと台湾の学生に行ったのです。

そこで、何が起こったか?

ビデオ会議で授業を行うことで、藤本さんのコントロール力が弱まり、生徒の私語が増えたのだそうです。

しゃべっている内容は遠隔授業では聞き取ることができず、また、聞き取れたとしても、藤本さんには理解できない母語でしゃべっていたりするので、内容は分からないのですが、となり同士でしゃべっていることが多かったのだそうです。

対面の授業であれば、藤本さんは巧みにクラスをコントロールしてそれをやめさせたことでしょう。

しかし、それをよくよく観察してみると、いわゆる「私語」ではなく、分からないことを相談して、教えあっているようで、となりとしゃべった後、回答が出てくることが多かったのだそうです。

遠隔授業によって、教師のコントロール力が弱まったことで、生徒の自律的な学習が生まれたことに気づいた藤本さんは、対面授業でも、「私語」への対応を変えていったのだそうです。

大学院での研究で生まれた気づきを、日本語教師としての授業に生かしたんですね。

現在、反転授業に取り組まれている藤本さんは、反転授業実践を通して、自分のルーチン化した教え方を振り返り、改善できるという感覚を得ているそうです。

「反転授業は、教師を成長させる」というのは、これまで、あまり論じられてこなかった視点ですね。

遠隔教育についての藤本さんの研究は、こちらで読むことができます。

藤本さんのインタビューも合わせてお読みください。

藤本さんがお話しくださる第12回反転授業オンライン勉強会は、8/26日の21:45からです。

詳しくはこちら

飛躍するためには、一度しゃがむ必要がある

田原です。

こんにちは。

ある一つのやり方を続けていると、次第に改善されてきて、やがて、これ以上改善できないところまで到達します。

そこから、さらに発展させていくためにはどうしたらよいでしょうか?

スポーツを経験したことのある方は、

「もっとうまくなるために、今やっていることを壊す」

という経験をしたことがあるのではないでしょうか?

慣れ親しんだフォームを大改造し、新しいフォームを身に着けようとすると、一時的にパフォーマンスが下がります。

これまで無意識にできていたこともできなくなってしまいます。

自分がどんな動きをすればよいのか分からなくなってしまったりします。

僕は、小学生から高校まで硬式野球をやっていて、大学生のときには、母校の硬式野球部のコーチをし、大学院生のときには、非常勤講師をしていた高校の硬式野球部で助監督を5年間やっていました。

助監督時代に、バッティングピッチャーとしてたくさんの球数を投げ込んでいたら、肩を痛めてしまって満足に投げられなくなりました。

どういう投げ方をしたら、痛みを感じずに投げられるのか、プロの投げ方と自分の投げ方を見比べたりしているうちに、根本的に腕の使い方が違うことに気づき、投げ方を根本的に

変えることにしました。

それまでは、自分がどうやって投げているのかなんて意識していなかったんですが、そのとき、はじめて、「投げる」という動作について考えました。

投げ方を変えたばかりのときは、球に力が乗らずに、情けないボールしか投げられなかったのですが、続けているうちに、軸足から、背骨、肩、肘、指先と力が順に伝わる感覚が出てきました。

これは、肩を痛める前には感じたことのない感覚でした。

そして、シートバッティングに登板して、生徒相手に、力を込めて投げた外角低めのストレート。

指にボールがかかり、今までになかった感触が。

バッターはピクリとも動かずに、ボールは糸を引いてキャッチャーミットに。

このボールが、僕の野球人生の中で最高のボールでした。

これは、怪我をきっかけにして、今までのやり方を根本的に変えたことにより、より高い別の山に登ることができたとのだと思います。

さて、一斉講義型の授業から、AL型授業や、反転授業に取り組もうとすると、

「授業とは、いったい何をするところだったのか?」

「自分は授業を通して、何を実現したいのか?」

などと考える必要が生じ、悩んでしまう人もいると思います。

一斉講義型の授業スキルが高い方は、AL型にすることで、一時的には授業がうまくいかなくなるということもあると思います。

しかし、それは、より高い山に登るために必要なことなのではないでしょうか?

8月26日にお話しくださるギュンター知枝さんは、生徒から人気があった一斉型の授業からAL型に変更しました。

AL型に変更したことで、様々な悩みや迷いが生まれたのだそうです。

その悩みや迷いに対して、正面から思考を深めていった結果、自分の考えが整理されて、

「大学でドイツ語を学ぶのは、言語を、自分を表現するツールとして 使うことを学ぶためである」

という結論に達し、霧が晴れたような気持ちになり、AL型授業を行うための軸が固まったのだそうです。

ギュンターさんの思考が整理される最後の瞬間は、小林さんが実験的に実施したオンラインのアクションラーニングでした。

セッションが終わったときの、ギュンターさんの晴れやかな顔が、とても印象的でした。

ギュンターさんが、どのような道筋で考えて結論に至ったのか、「知の冒険」のストーリーを、ぜひ、聞いてみてください。

徳島大学共通教育センター ドイツ語非常勤講師 ギュンター知枝さんにインタビュー

8月26日(火)の第12回反転授業オンライン勉強会でお話しいただくギュンター知枝さんにインタビューさせていただきました。

ギュンターさんは、2011年から徳島大学でドイツ語を教え始め、1年ほど前にドイツ語教員養成講座を受講しはじめたことをきっかけに、授業設計やプロジェクト型学習などに興味を持ち始め、授業改善に取り組み始めました。

しかし、それらを自分のドイツ語教育の実践にどのように生かしたらよいのだろうかと悩む日々が続いていたのだそうです。

最近になり、考えが整理されると、霞が晴れたように進むべき道が見えてきて、プロジェクト型の授業、アクティブラーニング型の授業をスタートすることができたのだそうです。

ギュンターさんが、どのようにして考え、行動に至ったのかを順を追って伺いました。

どうやってドイツ語をマスターしたか

ギュンターさんがドイツ語をマスターしたプロセスを教えてください。

私は音大で声楽を学んでいて、指導教官がドイツリートが専門だったんです。それで、2年間、大学でドイツ語を学んだのですが、そのときは、ドイツ語はほとんどできず、ドイツ語の歌詞も呪文のように覚えて歌っていたし、ドイツ語で言えることといったら、「私の名前は知枝です。」「これは、私の右手です。」とか、その程度でした。

え!そのくらいのドイツ語レベルで、ドイツに留学することにしたのですか?

はい。まわりも無謀だと言っていましたが、行けば何とかなるだろうと思って、ドイツに旅立ちました。

実際にドイツに住み始めてどうでしたか?

はじめはドイツ語の語学学校の初級コースに通いました。同じようなレベルの同級生と刺激し合いながら勉強していくうちに、2カ月でメキメキとしゃべれるようになりました。それで、一度、語学学校をやめて2か月くらい生活していたのですが、やっぱり、もう少し学校に通おうと思い、さらに2か月間、今度は中級コースに通いました。結局、学校でドイツ語を学んだのはこの4か月間だけで、あとは、生活の中で身につけました。

ほとんどしゃべることができない状況でドイツに渡ったというのは、驚きでした。でも、その一方で、その状況になれば、しゃべれるようになるという自信が、ギュンターさんの中にあったのではないかと思います。語学習得について、ギュンターさんがどのように考えているのか伺いました。

語学習得のポイント

ドイツ語や英語を学んだ経験を通して、ギュンターさんは、語学習得のポイントがどこにあると思いますか?

私は、しゃべれるようになることと、読み書きは、別の技術だと思います。いくら読み書きをトレーニングしてもしゃべれるようにならないし、逆に、しゃべるトレーニングだけをしても読み書きができるようになりません。だから、両方やらないといけないと思います。日本だと読み書きに重点が置かれていて、しゃべるトレーニングが少ないです。私は、英語を学ぶときも、ドイツ語を学ぶときも、使っていくほうが楽しいので、しゃべったり、映画を見たりして身につけていって、後から、単語や文法を学んで、そういう綴りだったのか、そういうルールだったのかと気づくということが多かったです。

読み書きから入ったのではなく、しゃべることから入ったんですね。

英語とドイツ語についてはそうです。ただ、最近、フランス語を始めて、これは、フランス語検定を取ることを目指して、読み書き中心で勉強しました。それで、4級を取ったんですが、4級をとってもフランス語はしゃべれないんです。だから、やっぱり、しゃべることと読み書きは別なんだと再認識しました。

これには、納得しました。僕も、大学院まで進んで、英語で物理の論文を毎日のように読んでいたんですが、海外旅行に行くと、情けないくらい英語が口から出ませんでした。これじゃまずいと思って、スカイプ英会話から始めて、とにかくしゃべるトレーニングをするようにしたら、少しずつしゃべれるようになりました。

学習モードに入ることが大事

ドイツ語は暮らしの中で身につけて行ったとのことですが、どんな様子だったのですか?

最初は、家にいて、チャイムが鳴ったり、電話が鳴ったりするのが恐怖でした。対面なら、まだ、何とかなるんですが、電話だと相手の様子が分からないので、コミュニケーションが難しかったです。こちらから電話しなくてはならないときは、紙に書いておいて、それを一気に読み上げたりしていました。言えることが増えると、生活の快適度が増えるという感じだったので、毎日が猛勉強でした。 ドイツでは、「言わない」=「考えていない」と思われるので、最初は、子ども扱いでした。言えるようになってくると、だんだんと大人扱いされるようになってきました。

ドイツ語を使わないと生きていけないという環境だと、脳が学習モードに入るんでしょうね。

そうですね。ドイツでは、毎日が戦いでしたから、必死で学んでいたんだと思います。

リアルで臨場感のある場の中で、心の底から、その言葉をしゃべれるようになりたいと思うことが、言葉をしゃべれる、つまり、語学をツールとして使えるようになるためには必要だというのは、とても説得力がありました。

語学を教え始めたきっかけ

ギュンターさんが、語学を教え始めたきっかけについて伺いました。

ギュンターさんが「教える」ということを始めたのはいつからですか?

ドイツに滞在中に日本語講座を担当しないかと言われ、始めたのが最初です。絵を描いたり、身振り手振りを使って説明するのが好きだったので、向いているかもしれないと思いました。

最初に教えたのは日本語だったんですね。ドイツ語を教え始めたのはいつですか?

ドイツに6年住んだ後、日本に帰国して、ドイツ語の通訳や翻訳をやったりしていました。一般企業に就職して会社員をやる傍らで、ドイツ語の市民講座をやらないかと頼まれ、週に1回、ドイツ語を教え始めました。

それは、どんなクラスだったんですか?

受講者のレベルや目的がバラバラだったので、大変でした。私が住んでいた町は、ドイツのリューネブルグ市と姉妹都市で、使節団が隔年で日本とドイツを行き来していたため、国際交流の担当者の方が勉強していたりしました。他にも留学準備のためだったり、生涯学習の1つとして学んでいたり、いろいろでした。

それだけバラバラだと教えにくかったんじゃないですか?

最初は、テキストを使って教えようとしていたんですが、しっかりカリキュラムを作ってしまうと、途中から入ってこれなくなってしまうということもあり、途中からはワープロでプリントを自作して教えていました。受講者にちょっとはドイツ語をしゃべれるようになってほしいと思っていて、1つの方針を貫くというよりは、みんなの希望にできるだけ応えたいと思って、やっていました。これは、はじめはよかったんですが、続けていくうちに、教える側も学ぶ側も方針がないことで何をやったらよいのかが分からなくなるという面もありました。

そのころは、クラスでドイツ語を教えることにどんな印象をお持ちでしたか?

正直、個別指導で教えたり、通訳、翻訳をしたりするほうが楽しいと思っていました。

ギュンターさんは、とてもサービス精神が旺盛な方なので、このころは、要望に応えるという形で授業をされていたようです。

大学でドイツ語を教えはじめる

ギュンターさんが、ドイツ語を大学で教えることになったきっかけは?

徳島大学でドイツ語の非常勤をやっていた夫が、英語の常勤になることになり、ドイツ語の講座を担当する講師を募集することになりました。通訳や翻訳を続けてきたので、それが実績としてカウントされ、非常勤講師として採用されました。

はじめて大学でドイツ語を教えることになり、どのようなことを考えたのですか?

はじめは、市民講座でやっていたやり方を、そのままやってみようと思いました。学生に寝られるのは嫌だったので、文法の表を歌にして歌わせたり、前置詞をぬいぐるみを使って説明したりしました。学生にドイツ語を嫌いになってほしくないという思いがあり、ドイツの話をしたり、ドイツの動画を見せたりもしました。

そんなふうに楽しく教えてくれたら、学生はついてきたんじゃないですか?

そのときは、学生も楽しんでくれていたみたいで、特に授業改善しようとか、考えていませんでした。

AL型授業をはじめたきっかけ

ギュンターさんが、プロジェクト型授業や、AL型授業に興味を持ち始めたきっかけは、何だったのですか?

いくつかあります。1つは、学生の人数が、それまで最大でも18名だったのですが、今年から一気に37名に増えることになり、今までのやり方を変える必要があると思ったこと。もう1つは、ドイツ語教員養成講座を受講しはじめたことです。

ドイツ語教員養成講座とは、どのようなものなのですか?

ドイツ語教育の歴史と理論を学び、きちんとした理論に則った教案を自分で作成できることを目標とした講座です。東京、大阪、九州の会場をネットでつないで、講師の先生は、その3つの会場のどこかで授業をし、他の会場からはオンラインで受講する形です。授業では必ず宿題が課され、提出すると添削されて戻ってきます。そして、次の授業の前半で宿題についての話し合いや発表があり、後半に講義があるというやり方です。課題をやってから話し合いをするので、話し合いが深まります。

講座で学んだことを、授業に取り入れたんですか?

はい。課題のために仮のものを作るのが嫌だったので、実際に授業で使えるものを課題として作り、それを使いました。そのため、ただの知識として学ぶのではなく、使うことを意識して学ぶことができました。その結果、読みたい本がどんどん出てきて、本を読んで出てきたことをネットで調べていたらFacebookグループを見つけました。本と講座とFacebookグループで、世界がどんどん広がっていきました。

学びモードになったんですね。講座で学んだことで、ギュンターさんの意識に変化は起こりましたか?

大きく変わりました。たとえば、インストラクショナルデザイン(ID)のことを知って、その通りにやったらどうなるかということを考えたりしました。でも、逆に、悩みも生まれました。

授業に対する悩みをどのように解決したか

どんな悩みが生まれたんですか?

何を目的にドイツ語を学ばせるのかというところで、悩んでしまいました。私は、語学の研究者になるのでなければ、語学自体を深めるのではなく、使ってこそ意味があると考えています。語学がツールであるということを、学生が分かるような教え方をしたいと思いました。でも、どうやったら、ドイツ語をツールとして学んでくれるのかが分かりませんでした。たとえば、天気予報などを素材として使っても、自分自身がしらじらしいと思ってしまいます。ドイツ語教員養成講座の講師の方も、「練習のための練習では、学習者は気づくよ」とおっしゃっていて、本当にその通りだと思いました。それで、リアルな体験の中でドイツ語を使わせて学ばせたいと思ったんですが、英語と違い、ドイツ語は初めて学ぶのでストックが少なく、表現力が乏しいせいでできることが限られてしまうのです。

その悩みは、どのようにして解決したんですか?

悩みを解決するきっかけは、英語のクリエイティブライティングの講座を受講したことでした。アメリカ人の小説家の方がやっている講座で、6個の単語だけで作る小説とか、リストで作るポエムとか、絵や写真に物語をつけるとか、そういうことをやるんです。英語力が乏しくても、表現を楽しむことができるということを経験し、これならドイツ語でもできるんじゃないかと思いました。

なるほど。リアルの場というと、「買い物の設定」とか、「飛行場でのやりとり」とか、実際にありそうな状況をイメージしてしまいがちですが、それは、「しらじらしいもの」であって、自分にとって本当に表現したいことをドイツ語で表現することが「リアル」ということなんですね。

そうなんです。書きたいことが最初にあって、次に、それに必要な文章や単語を学ぶというのが「リアル」だと思います。ドイツ語だと単語数が少ないのでプレゼンなどをやらせるのは難しいですが、単語数が少なくても「リアル」なことをできるんだというのが大きな気づきでした。

具体的には、どのように進めているのですか?

最初の授業では、図書館に行って好きな画像をプリントアウトし、それに日本語で物語をつけます。そして、それをドイツ語にしてサイボウズライブに投稿してもらうことを宿題にします。次の授業までに私が間違えそうな項目を書いておいて4人グル―プでチェックさせます。たとえば、「最初の文字は大文字になっていますか?」「名詞の格変化はできていますか?」といったことについて、グループ内でお互いにチェックします。実際にやると、翻訳マシンでドイツ語に直した人もいたりして、そういう人は、どれが名詞でどれが動詞かなども分からなかったりするので、自分の書いた文章の単語を調べてアップさせることを宿題にしています。

学生の反応はどうですか?

熱心な学生は、もう4回も書き直していたりして、どんどん進めています。今までは、やる気のある学生と、そうでない学生がいたときに、やる気のある学生に対してフォローできていなかったのですが、サイボウズライブを導入したことで、やる気のある学生が自分でどんどんやれるのでいいですね。

学生の学習意欲を高めるための工夫は、何かされていますか?

6個の単語だけで作る小説、リストで作るポエム、写真に物語をつける、という3つの課題のうち、それぞれが一番出来の良いと思う1つを選んでもらい、それを文集という形でまとめるということにしました。学生もやる気を出しているようです。他に、ドイツのギムナジウムで日本語を勉強しているクラスと連携して、クリスマスカードを送り合うというイベントも予定しています。

ギュンターさんにとっての「リアル」は、学生が本当に表現したいという気持ちで何かを表現するということです。それをしないと語学がツールにならないという考えが生まれる背景には、ギュンターさんが語学習得をしたときの経験が大きく関係していると思いました。

1年間で終わる第2外国語の授業で、学生に何かを表現させることは難しい、しかし、気持ちと結びついていない「しらじらしいこと」をさせたくはない、というジレンマの中で、クリエイティブライティングの講座に出会ったことで、思考が一本の線になり、授業の方向性が定まったというのは、アンテナを張り巡らせながら、考え続けていたからこそ訪れた瞬間だったのではないかと思いました。

授業の根本部分が固まったギュンターさんが、これから、どんなワクワクする授業を展開していくのか、とても楽しみです。

ギュンターさんがお話ししてくださる反転授業オンライン勉強会は、8/26(火)の夜に行います。

【AL型授業スキルアップ講座にお申込みいただいた方の声(3)】

講座に参加してくださる皆さんの声をご紹介します。

●山口県立萩商工高等学校 教諭 松嶋渉さん

私がこの講座に期待することは、2つりあります。

1つは、AL型授業の第一人者である小林先生のAL型授業のノウハウを少しでも習得出来るのではないか、ということ。

2つめは、この講座を受けるメンバーと継続的に協力体制が作れるのではないか、ということです。

1つめについては、7月最初に小林先生のオンラインでのアクションラーニングに参加させていただき、大変興味深く取り組めたので、今回の講座についての期待がさらに膨らみました。学習者が主体的に授業に取り組むヒントが必ずこの中から得られるのではないか、と思っています。

2つめについては、自分の教育実践現場以外で信頼できるメンバーを持つことは大切だと思います。このような有料講座に申し込む方は、それだけ教育実践に対するモチベーションが高く信頼出来る方が多いのではないかと考えています。無料ではなく有料だからこそメンバーが選別されて良いチームが出来るのではないかと考えています。

困ったり悩んだりした時に、外に目を向けることで問題が解決することがあります。余裕がないから外に目が向かないのではなく、外に目を向けないから余裕がない、ことが多いのではないでしょうか。

自分の教育実践を他の人に評価してもらいフィードバックを受けたり、逆にフィードバックしてあげることでお互いの授業改善が出来る

のではないか、と期待しております。

—*—*—*—

申し込み締め切りは明日(20日)24時!

※20名限定です。

教師に迫られる選択!あなたはどこに立つのか?

田原です。

こんにちは。

40歳を超えて、時間は有限だという思いが強まってきました。

1年、1年をとても貴重なものだと感じています。

新しいものに挑戦し、その体験を言語化し、大急ぎで自分の思考の抽象度を高めていく必要性を感じています。

物事を深く理解しないと、効果的な行動を起こすことができないからです。

様々な決断を下すときに、準備ができている状態にしておきたいからです。

反転授業に関わるようになってから、教育について掘り下げて考えるようになりました。

正直言って、予備校講師として講義だけをしていたころは、受験という枠組みありきで考えていたのですが、FBグループでいろいろな方の考え方に触れ、視野を広げることができました。

その中で、自分なりに問題点のありかが見えてきました。

それは、教師が「学習者の立場に立つのかどうか」ということです。

もう少し詳しく説明しますね。

教育には、

(1)国からの要請に応える

(2)社会からの要請に応える

(3)学習者に生きていく力をつける

という3つの側面があると思います。

教師は、これらの間に挟まれた存在だと思います。

国や社会には、それぞれ望ましい人間像があり、それに従ってカリキュラムが組まれたり、人材として受け入れたりしています。

教師は、様々な制約と要望、期待の中で、生徒を教育し、送り出しています。

この3つが矛盾なく結びついているときには、教師は難しい選択を迫られることなく仕事に邁進することができます。

しかし、現在のように、これらに矛盾や対立が生まれると、教育に携わる者は、選択を迫られることになると思います。

反転授業に取り組むようになり、上記のようなフレームで考えるようになって悶々としていたときに、小林先生のブログに出会いました。

アクティブラーニングや反転授業を行うというのはどのような意味があるのか?

「Guide on the side」とは、どのような立場に立つということか?

抱えていた疑問に、これほど正面から回答してくれているものは、他にはありませんでした。

夢中になって、ブログ記事を読み漁りました。

長いのですが、ぜひ、皆さんにも読んでいただきたいので、連載記事を引用します。

(3)「明治維新」「第二次世界大戦敗戦」に匹敵する大転換点?!

(4)工業化社会の特徴

(5)1%のリーダーと99%のフォロアーを育成する工業化社会の学校システム

(7)学校パイプライン説

(8)ヒドゥンカリキュラム

(9)「学校パイプライン」と「ヒドゥンカリキュラム」が全部悪いわけではない。

約1年前、このブログ記事を読み、小林さんにメールを送り、スカイプで話をしました。

そして、第1回反転授業オンライン勉強会を実施することになりました。

すべては、このブログ記事を読んで、反転授業を行うという意味を深く認識したことから始まった気がします。

小林さんの実践を広げる手伝いをしたいと思い、オンライン講座を構想しました。

構想から1年たち、あのときの思いがようやく形になりました。

来週から、AL型授業実践スキルアップ講座がスタートします。

自分が望む「教育のあり方」が実現するように、最初は少ない人数でも、同じ方向を向いている方たちと気持ちを揃えて壁を押していきたいと思います。

申し込み締め切りは明日(20日)24時!

※20名限定です。

★お知らせ

AL型授業実践スキルアップ講座の申込者、または、申し込みを検討している方へ

明日(20日)の22:00-22:30でWebルームGotomeetingの接続テストを行います。

講座についての質問も、そのときに受け付けます。

明日22時にPCからこちらのURLにアクセスしてください。

https://global.gotomeeting.com/meeting/join/423146405

※自動的にアプリがインストールされ、ルームに接続されます。

AL型授業スキルアップ講座にお申込みいただいた方の声 part 2

AL型授業スキルアップ講座は、次のように進んでいきます。

第1週「自己紹介」

お互いの実践の相互理解を目指します。

自分の実践についての説明を事前にレポートとして提出してもらい、Moodle上で共有します。

それを参照しながら、リアルタイムセッションで質問を通して、理解を深めていきます。

さらに、Moodle上でグループになり、相互に質問しあったりしながら、理解を深めていきます。

事前レポート→リアルタイムセッション→Moodleでグループワークという流れは、毎週同じです。

第2週「授業の枠組み」

それぞれの要素がどのような意味を持つのかを考えます。

AL型の授業設計を行う場合、最初は、他の方の実践を真似するところから始めるかもしれません。

しかし、そこから改善していくためには、各要素がどのような意味を持ち、働きをするのかを理解する必要があります。

参加者のみなさんの気づきを共有しながら、理解を深めていくことになります。

第3週「授業の不安」

AL型授業は、ある意味、コントロールを手放します。

一斉講義型に比べて、多種多様な問題が出る可能性があります。実践される方は、そのような未知の問題に対する不安を抱えつつ、実践されているのではないでしょうか。

その不安を参加者でシェアし、豊富な経験を持つ小林さんをガイド役にして、みんなで不安を解消していきましょう。

第4週「授業の意義づけ」

工業化社会から知識基盤型社会へ移行する時代において、AL型授業を実践する意義はどこにあるのでしょうか。

自分の実践の価値を深く感じることができると、それが使命感につながり、行動に推進力を生み出すことができると思います。

このような内容を、チーム学習していきます。

チーム学習では、どんなメンバーと一緒に学ぶのかも重要になってくると思います。

すでにお申込みいただいている方のコメントを紹介します。

●溝上広樹さん

高校生物でアクティブラーニング型授業に、取り組んでいます。

現在、リフレクションカードによる生徒の声を取り入れながら改善を行っており、授業の流れについては、少しずつ見えてきました。

しかしながら、学科によって極端に学力などが異なるクラスにどのように対応するかという点で苦労しています。

また、本教科においてどうすれば、もっと生徒たちに力を付けられるかという点でもまだ深める必要があります。

現在、熊本でアクティブラーニングに関する学習会を立ち上げましたが、これから実践する先生が大多数です。今回の講座を通して、すでに実践をされている先生方と繋がり、自らの授業の質を高めるとともに、地元のアクティブラーニング型授業のさらなる盛り上がりに貢献したいと考えています。どうぞよろしくお願いします。

●豊永亨輔さん

高校で生物を担当しています。小林先生が物理で実践されたアクティブラーニングを生物で実現すべく試行錯誤しながら日々取り組んでいます。

講師の先生方からの示唆や、参加されている受講生の方々との情報交換やディスカッションを通してさらにステップアップしたいと考えています。よろしくお願いします。

申し込み締め切りまであと3日!(7/20締め切り)

「AL型授業実践のためのスキルアップ講座」の詳細はこちら

※20名限定です。

オンラインとリアルのネットワークをつなぐ

日常的にFacebookなどを使用していると、ネットの世界がリアルの世界を覆っているような錯覚に陥りそうになります。

でも、Facebookのユーザー数は、

2100万人 (Source : nikkei, Date : 2013年8月)

日本の人口

12700万人(2014年6月)

と比較すると、約17%

日本の83%の人は、Facebookをやっていません。

Facebookグループ「反転授業の研究」には、たくさんの実践者の方が集まり、活発に情報や意見のやり取りがなされていますが、グループ外にもたくさんの実践者の方がいらっしゃいます。

グループ外の実践者の方ともつながることができ、交流できるようになったら、実践の輪が広がっていきそうです。

7月20日からスタートするAL型授業実践スキルアップ講座では、

・Facebookグループで活動している方

・小林先生が全国を回ってリアルの場でつないでる方

が出会うことになると思います。

新しい出会いが生まれることでしょう。

今回の講座では、交流が活発になるように、4人程度のグループを作り、1週間ごとにメンバーをシャッフルしていきます。

小林さんの問いかけをガイドに、グループの力を借りながら、AL型授業に対する理解を深めていきます。

第1回の講座というのは、まだ、実績がなく、参加しにくいものです。

その中で参加してくださる方は、意識がとても高く、チャレンジ精神あふれた方ばかりです。

そこでどんな化学反応が起こるのか、とても楽しみです。

講座について、何か質問がありましたら、運営の田原真人までお問い合わせください。

7月20日24時で申込受付終了!

※20名限定です。

AL型授業スキルアップ講座にお申込みいただいた方の声 part 1

AL型授業を実践する意義の1つは、

「自分で学ぶ力をつける」

ということだと思います。

そして、それは、知識基盤型社会では必須のスキルです。

AL型授業スキルアップ講座では、第4週で「授業の意義づけ」をテーマに学びあいをします。

その中で、知識基盤型社会においてAL型授業がどのような役割を果たしていくのかを一緒に考える予定です。

また、実践を進めていく上で、仲間の存在は不可欠です。

これは、本当に、今、実感していることです。

AL型授業を実践している仲間どうして、お互いにモチベーションを高めあっていけるように、コアチームを作る重要性を感じています。

すでにお申込みいただいている方の声の一部をご紹介します。

●古山竜司さん

21世紀は教育の革命。Flipped Leaningによって、教育の質が変わってきました。コンテンツができ、LMSによって、学習管理ができる。

でも、一番大切な授業が今までと同じであれば意味がありません。

学習者が能動的にさまざまな課題に取り組み、詰め込み型の教育とは違う、自分で考え自分で行動できる人材の育成を目指しています。

そこで、本講座の案内を頂きました。私の仕事は、学校ではなく塾ですが、学ぶということでは同じです。

21世紀型の教育を日本から発信することで、子供たちに自信と勇気を与え、世界に羽ばたく人になってほしいと心から思います。 そのためにも自ら学び、自ら行動するというのは私からではないかということでこの講座でいろいろなことを学び、子供たちに還元していきたいと思っています。わくわくしています。よろしくお願いします。

●小河節生さん

ALを実際にやってはいますが、無手勝流。

いろいろ学んで受講者に喜んでもらいたい。

●加藤浩吉さん

現在、中学1年と高校2年の数学の授業を受け持っています。

自分なりにアクティブラーニングを実践しているつもりですが、まだ手応えを感じていないので、この講座でスキルアップしたいと考えています。どうぞよろしくお願いします。

7月20日24時で申込終了!

「AL型授業実践のためのスキルアップ講座」の詳細はこちら

※20名限定です。

小林昭文さんが作り出す場

小林昭文さんのアクティブラーニングの研修は、多くの場合、小林さんの物理の授業を体験するという形態を取るそうです。

これは、小林さんの作り出す場を、実際に体験するためだと思います。

僕は、小林さんの授業を受けたことがないのですが、

「物理なんて、やったことがなくて自信がありません」

と言っていた先生たちが、夢中になってグループワークをして、物理の問題を解くのだそうです。

そして、それは、参加した先生にとって「強烈な体験」になるはずです。

自分は、いったい何を経験したのか?

同じことを自分が引き起こせるようになるためには、どうしたらよいのか?

経験を言語化していく過程で、自分で自分の目標を言語化することができると、そこから力強い行動が生まれていくのではないかと思います。

そして、それこそが、小林さんの研修の目的なのではないかと思います。

先日、オンラインで小林さんがコーチになり、アクションラーニングセッションを行いました。

オンラインとリアルの違いはあると思いますが、はじめて

「小林さんが作り出す場」

を体験しました。

すごかったです。

課題を提供してくださったGさんからは、驚くほどの長文の振り返りアンケートが届きました。きっと僕がシンガポールで受けた体験と同じような体験をしたのではないかと思います。

「AL型授業実践のためのスキルアップ講座」は、ITの力をうまく利用しながら、オンラインで小林さんが作り出すグループでの学びの場を体験し、振り返りによって行動へつなげていく講座です。

小林さんのアクティブラーニング研修を受けたことがある人は、その衝撃の大きさを、きっとご存じだと思います。

それを、オンラインでも同様の学びを引き起こすことができれば、地方に住んでいる方や、仕事が忙しくて昼間に参加できない方でも、

「生徒の思考を増幅させることができるガイド役」

になるスキルを身に付けることができます。

先日のアクションラーニングセッションを体験して、僕は、オンラインでも、それができると確信しました。

講座がスタートするのが、楽しみになってきました。

「AL型授業実践のためのスキルアップ講座」の詳細はこちら

※20名限定です。定員に達し次第、締め切ります。

質問力をつけるためにどうしたらよいか?

小林昭文さんのアクティブラーニングの授業では、教師が、積極的にグループワークに介入します。

最初に知ったときは、これが、とても意外でした。

「生徒が能動的に学ぶ」ことを目指す授業なので、教師は黙って見守るのではないかと思ったのです。

でも、介入の仕方に大きなヒントがありました。

たとえば、

・分からないところを教師が教える。

・教師が、やることを頻繁に指示する。

というような介入をするのであれば、生徒の能動性を阻害することになりかねません。

しかし、小林さんの介入は、そのようなものではありません。

「質問をする」

のです。

質問によって、生徒に考えさせ、グループを探求活動に誘うのです。

小林さんは、コーチングやカウンセリングの理論を学び、状況に応じて効果的な質問をするためのスキルを身に付けたのだそうです。

第1回のオンライン勉強会のときに、僕は、小林さんに質問しました。

「アクティブラーニングを実践するために、効果的に質問するスキルが 必要になると思いますが、どうやって身に付けたらよいですか?」

小林さんの回答は、

「アクションラーニング(質問会議)という、質問と回答だけによっておこなうセッションがあります。これが、とてもよいトレーニングになります。」

というものでした。

それ以来、いつか、アクションラーニングをやってみたいと思っていました。

それから9カ月が過ぎ、使いやすいWeb会議システムが、次々に登場してきました。

小林さんから、

「これを使えば、オンラインでアクションラーニングができるかもしれませんね。」

という提案があり、昨日、初めて実験的にアクションラーニングをオンラインで行いました。

コーチ役の小林さんと5人のメンバーが、ビデオチャットに登場し、一人が解決したい課題を出し、それをどうやって解決すればよいかを、質問と回答だけによって探求しました。

「どんな質問をすれば、解決へ進めるのだろうか?」

というように頭を使うことは、とても新鮮でした。

また、他の人の質問の仕方を聞いて、質問の仕方には、いろいろなやり方があるということに気づきました。

1時間くらいのセッションだったのですが、とても多くの気づきがありました。

AL型授業実践のためのスキルアップ講座にも、アクションラーニングのエッセンスが練りこまれています。

まず、はじめに小林さんのテキスト『教師介入の構造』を読み、背景にある考え方を学びます。

さらに週に1回、事前課題として提出してもらったレポートを元に、一人一人がビデオチャットに登場してもらい、小林さんや、参加者が質問していきます。

質問されることで、自分の課題についていろいろな刺激を受け、解決へ向けて思考が整理されていきます。

同時に、そのセッションの参加者全員が、質問力を高めることができます。

ビデオチャットによるリアルタイムセッションと、Moodleでのフォーラムセッションを組み合わせて、効果的に質問力を高めたり、質問されることによって考えを深めたりしていくことを目指しています。

このような試みは、小林さんにとっても僕にとってもはじめてのものです。

やってみないと分からない部分もありますが、昨日のアクションラーニングのオンラインセッションを経験して、大きな希望が見えました。

オンラインならではの強みというものも、いろいろと出てくると思います。

「AL型授業実践のためのスキルアップ講座」の詳細はこちら

※20名限定です

問いが誘う魅力的な探求の世界

気軽に始めたFacebookグループが、ある種の使命感と結びついたきかっけは、僕にとってはワールドカフェとの出会いでした。

そのあたりの話は詳しい話はこちらに書いています。

●自己紹介~3つのキーワードが揃い「使命感」を感じた

FBグループの桑子さんのブログでワールドカフェについて知り、

『ワールドカフェをやろう』という本を購入し、

感動して著者の香取一昭さんに「スカイプしてください!」とメールし、

アメリカの有名なワールドカフェホストのAmy Lenzoさんを紹介してもらい、

Amyさんが開講したワールドカフェホストのスキルアップのためのオンライン講座に参加しました。

すべてが、何かに導かれるように、どんどん進みました。

Go to meetingというビデオチャットとMoodleを組み合わせた、8週間のオンラインワークショップで、もちろん全部英語。

冷や汗をかきながら、ビデオチャットで自己紹介したり、同じグループのロシア人女性とスカイプで相談しながらワールドカフェのデザインをしたりしました。

Moodleでのセッションは、5-6人でグループを作り、1つのフォーラムを共有し、お互いにコメントをしあい、1週間ごとにグループのメンバーをシャッフルするワールドカフェ形式になっていました。

そこで、文献を読みながら、「よい問いとは何か」ということを、8週間、考え続けました。

ワールドカフェホストとしての経験豊富なメンバーのコメントがすごく役立ちました。

Facebookグループを運営するときにも、「問い」ということに、すごくこだわりました。

自己紹介を読んで、その人が言いたいけど、遠慮して言っていないことは何かということを想像して、それを引き出すためにはどのように質問すればよいだろうかと考えました。

また、グループ内には、問いの上手な方が何人もいらっしゃるので、その「問い方」を研究しました。

うまくいかないときのほうが多かったのですが、ときどき、よい質問ができると、そこから話が広がり、多くの人が参加し、豊かな探求ワールドが生まれます。

そのようなものをみると、「問い」ってすごいなーと実感し、それを、高い確率で引き起こすためのスキルを身に着けたいと、より一層思うようになりました。

たぶん、FBグループに参加している人は、

「田原は、質問ばっかりしているな!」

と思ったかもしれませんが、僕にとっては、FBグループは、失敗を繰り返しながら、「問い力」を鍛える場だったのです。

平行して、オンライン勉強会の登壇者の方へのインタビューを始めました。

ここでも、「問い」が重要な役割を果たしました。

インタビューは、基本的にインタビュアーの問いによって進行します。

その人の一番言いたいこと、一番魅力的なところが表現されるためには、どのように質問すればよいのかというのは、とても難しいです。

でも、表面に出てきている活動の背後にある考えや、その考えが生まれた背景、未来へのビジョンなどをうかがっていき、相手のことをよく理解できるととても大きな喜びがあります。

ただ機械的にワークシートを埋めるように質問してもダメで、質問している僕の考えや、興味を持っていることと共感して、化学反応が起こらないと、本当に面白いものが出てこないとも感じています。

うまく対話ができると、1時間後には、大切な部分をシェアできたという喜びと、考えが整理されたという快感があり、とてもすっきりした気持ちになります。

ワクワクする探求を誘う問いを発することができるようになるためへの精進の日々は始まったばかりですが、1年間継続してやってきて、向かっている方向は間違っていないと確信しています。

AL型授業実践のコアチームを作る

アクティブラーニングのオンライン講座を企画し、メイン講師の小林昭文さんと打ち合わせをしたときに印象的なことがありました。

それは、講座の目的です。

講座の目的

(1)すでにアクティブラーニング型授業を実践している人の授業の質をさらに向上させる。

(2)アクティブラーニング型授業の意義を深く理解し、職場や地域における改革リーダーとして活動する力をつける。

(3)実践者としてのコアチームを形成し、今後も相互支援を続けるチームを形成する。

僕の心が大きく動いたのは、(2)と(3)です。

小林さんは、アクティブラーニングを普及させることで、教育のあり方を変えていきたいのだということが、この目的から伝わってきました。小林さんには、単に参加者の授業を改善するだけでなく、改革の中心になれるような力をつけてほしいという願いがあるのです。

実践するだけであれば、形を真似することもできます。しかし、改革の中心としてアウトプットするためには、自分のやっていることの意味や意義を理解し、言語化する必要があります。

「私は、●●ということを目指して、AL型授業をやっているんです。」

とアウトプットしてくことで、共感の輪が広がる可能性が生まれるのです。

しかし、周りの反応は、必ずしも好意的なものばかりとは限りません。勇気を持って一歩踏み出した後、継続するためには仲間が必要です。

オンライン講座の参加メンバーが、仲間となってお互いに支えあうことができれば、行動を継続させることができます。

これが、目的(3)の相互支援のためのコアチームを形成する意味になると思います。

この目的を見たとき、これまでやってきた、オンラインワークショップのやり方を変える必要があると感じました。

これまで行ってきたワークショップでは、スキルアップが目的になっていました。相互交流を行う目的は、TTPS(徹底的にパクって進化する)のためでした。

しかし、今回の講座では、コアチームを作るために相互交流が本質的に重要だと感じました。

リアルのワークショップであれば、会場で一緒になり、名刺交換を行い、懇親会でしゃべったりして、「知り合い」になることができます。しかし、オンラインだとこのような相互交流がリアルに比べて希薄になりがちです。

2つのオンラインワークショップやMIT物理翻訳プロジェクトをやった経験から、ビデオチャットでお互いに顔を見ながら話すことが、相互交流にとても効果があると感じました。相手の表情を見ることで言語外の情報が伝わり、安心して関係性を築きやすくなるようです。

そのため、今回の講座では、ビデオチャットをできるだけ取り入れることにしました。

第1週の自己紹介では、事前に自分の実践についてMoodleに投稿してもらい、リアルタイムセッションでは、全員にビデオチャットに登場してもらいます。そして、あらかじめ投稿した自己紹介について、参加者から質問やコメントを受け、回答してもらいます。

さらに、リアルタイムセッションが終わった後、4-5人のグループをMoodleに作り、相互にコメントしあって交流をさらに深めます。このグループは、毎週、メンバーをシャッフルするワールドカフェ形式にします。

もし20名のメンバーが、お互いにオープンに交流し、信頼と共感で結ばれたコアチームができたら、ワークショップが終わった後も、それぞれの実践を大きくサポートできると思います。

このようなビジョンをぜひ実現したいと思います。

「AL型授業実践のためのスキルアップ講座」の詳細はこちら

日本で反転授業を成功させるためには

約1年前、反転授業のことを知りました。

そのとき、僕の心をひきつけたのは、アメリカの教育省が、

「E-Learningだけよりも、教室での授業だけよりも、2つをミックスした混合授業のほうが効果が上がる」

という研究結果を発表したという情報でした。

ネット予備校を9年間続けてきて、さらなる発展の可能性を探していた僕にとって、「動画講義にに教室でのアクティビティを追加する」ということが、発展への道に見えたのです。

そこで、アメリカでの実践例をe-bookで調べたり、Khan Academyの創始者のサルマン・カーンのTED動画を見たりして、Flipped Classroomをどうやって日本に輸入するのかを、あれこれ考えました。

一人だけで考えるのではなく、様々な角度からディスカッションしたいと思い、Facebookに「反転授業の研究」というグループを立ち上げ、メンバーを募り、8回にわたって勉強会をしました。

メンバーの多くは、E-Learningに関わっていたり、教材開発に関わっていたりしていて、E-Learningの部分については、理解がかなり深まりました。また、SNSやゲーミフィケーションなど、動画講義を組み合わせる概念についても、理解が深まりました。しかし、肝心の教室で何をやるかという部分については、

「アメリカと日本では、いろいろ環境とか背景が違うからねー。そのまま持ち込んでもうまくいかないよねー。」

という感じで、行き詰った感がありました。

そこで、一度、勉強会を中断しました。

数週間前に、グループワークについて調べていて、アクティブラーニングのことを知りました。

僕が不勉強で知らなかっただけで、ずっと以前から日本でグループワークを実践されている方々がいらっしゃったのです。

アクティブラーニングの普及活動をされている小林先生や、高校で実践されている何人かの先生にお会いしたり、オンラインでお話をうかがったりするうちに、日本で反転授業が成功するとしたら、アクティブラーニングを土台にし、グループワークの時間を確保するための補助として、必要とあればIT技術を使うという方向性がよいのではないかと強く感じるようになりました。

iPadなどなかった頃に、プロジェクターを使って最初の10分で簡潔に説明を終え、残り時間をグループワークに充てるなど、現場では様々な工夫がされてきたのです。

それらは、日本の環境を踏まえた上で、工夫して、実践されてきたものです。

アメリカから実践例を学ぶよりも、アクティブラーニングの先生方がどんな実践をされてきたのかを学ぶほうが、直接的に役に立つと思いました。

何人かの先生からお話をうかがって、一番大切なのは、教師のスキルの変化だと思いました。

これまでのような「講義スキル」ではなく、教材や学習をオーガナイズしたり、グループワークがうまくいくように運営したりというスキルが必要になると思います。

そして、日本でこれらのスキルを持っているのは、アクティブラーニングを実践している先生方なのではないかと思います。

反転授業を日本で成功させるための一番うまくいきそうな方法は、E-Learningの教材作成、または、教材使用のノウハウを学び、さらに、アクティブラーニングの実践例からグループワークを効果的に行うファシリテーションスキルを学ぶという方法のように思います。

E-Learningに9年間取り組んできた僕は、これから、アクティブラーニングについて実践しながら学びたいと思っています。

カンニング禁止はテストのルールであって勉強のルールではない

小学生時代からペーパーテストに慣らされて育った僕は、

カンニング=不当に点数を取ること

というイメージを強烈に刷り込まれています。

テスト開始前に、先生が言う、「机を離して!」という言葉が、今でも耳に残っています。

でも、社会に出てみると、他の人の作ったものを分析して参考にするとか、真似をして作ってみるとか、本当に大切なスキルです。

ペーパーテスト以外では、「カンニング=他の人の知恵を盗むこと」は、奨励されるべきことで、そのスキルはなんとしてでも鍛えなくてはならないものだと思います。

反転授業では、クラス運営のやり方によっては、教室でグループ学習をすることになります。

各グループに分かれて、相談しながら問題を解いたりします。

アクティブラーニングの小林先生が実践されているグループ学習では、「立ち歩き」ということが奨励されているそうです。

これは、グループ内で相談しても問題が解けなかったら、他のグループの様子を見に行ってよいということです。

これって、言ってみれば「カンニング」ですよね。

カンニングが、堂々と先生によって奨励されているわけです。

グループ学習の目的は、グループごとの競争じゃないんです。

その時間に、自分たちが深く内容を理解することが目的です。

問題を解けたかどうかを上から評価されるのではなく、教科書を調べたり、近くの様子を見にいったりして、理解するためにいろんなことをして取り組む・・。

これって、社会に出てから、大人がやっていることじゃないですか。

「立ち歩き」のことを知ったとき、グループ学習は、本当に社会に出てから役立つ学習法だと確信しました。

深いな~ グループ学習! って感動しました。

感動は、行動の変容をもたらします。

僕のこれからの行動のベクトルが、感動したことをきっかけにグループ学習に向きました。

反転授業と生徒の多様性についての考察

授業形態と学習者の多様性との関係について、非常に詳しい分析記事を見つけましたので、トラックバックしました。

トラックバック元の記事はこちら

こちらの記事では、

一斉授業 - 多様性に対応しないがコストが安い

少人数学習 - 多様性に対応できるが、コストが高い

という対立軸を取り、その間に、コストがそれほど高くなく、多様性にある程度対応できる方法として、添削授業やオンライン授業、少人数学習、反転授業を配置しています。

コストと多様性のトレードオフで考えるという視点は、私にはなかったのでとても興味深いと思いました。

記事に触発されて、いろいろと考えてみた結果、気づいたことがあったので、それを書きたいと思います。

1つは、現状の日本の教育システムの肯定が記事の前提になっているということです。

教育の目標が、「効率的な知識の習得、情報処理能力の獲得」ということであれば、向くべき方向性が決まっていて、「多様性」といった場合、それは、いわゆる「進度の多様性」「レベルの多様性」ということになる場合が多いと思います。

同じ方向を向いているベクトルの長さや位置が違うというようなイメージです。

そして、それらを効率よく伸ばしていくにはどうしたらよいか・・・という発想の中で、オンラインで予習させて、達成度ごとに振り分けてサポートしていくというような授業スタイルも提案されているのだと思います。

一方、アクティブラーニングやプロジェクト型学習の場合は、ベクトルの方向性の違いを重要視していると思います。日本の今の教育のあり方を変えていこうというラディカルな試みだと思います。

参考記事

・教育改革実践家 藤原和博氏「アイディアを豊かにし、イノベーションを起こすには?~情報編集力による付加価値創造とリーダーシップ」

・アクティブラーニング 小林先生「学校パイプライン説」からの一連の記事

僕が、これらの授業形式を通してやりたいと思っているのは、多様性を生み出していけるような力を育てることです。

そこでは、多様なメンバーが意見やアイディアを述べ、他人の意見を参考にして、そこにアイディアを受粉していくような活動が期待されています。僕は、ここに、これまで日本でやってきた「知識を効率よく身につける情報処理型の学習」を超える何かを見出したいと思っているのです。

トラックバック元の記事を読んで、なるほどと思ったのと同時に、ちょっと心がもやもやしました。

そのもやもやを明確にしていく中で、考えが整理されてきたように思います。

反転授業とアクティブラーニング

先日、インターネットで検索をしていて、能動的学習(アクティブラーニング)というものの存在を知りました。

これは、生徒が一方的に受身になって授業を受けるのではなく、グループワークなどを中心にして、生徒が積極的に取り組むように授業を行うというものです。

調べているうちに、7年前から物理のアクティブラーニングを実践されてきた小林昭文先生のブログにぶつかりました。

私と同じ物理をどのようにして、アクティブラーニングという方法で教えてきたのか非常に興味がわき、メールを送り、スカイプでお話をうかがいました。

小林先生のお話や、紹介していただいた資料などを読むと、アクティブラーニングと反転授業は、知識の伝達をどのように行うかということのバリエーションの違いに過ぎず、生徒の活動、アウトプットを中心に据えるというコアの部分では同じであることが分かりました。

ですので、小林先生をはじめ、アクティブラーニングを実践されてきた方々の経験は、オンラインで反転授業の実践をはじめたばかりの私にとって、非常に参考になります。

小林先生からいただいた資料の中に、「ほんの数分でもアクティブラーニングの要素を授業に入れると大きな違いが生まれる」というような部分があり、早速、オンライン反転授業に取り入れました。(その結果は次の記事で)

予備校講師として「物理の講義」というものを追及してきた私にとって、アクティブラーニングや反転授業の運営方法は180度、考え方を転換する必要があります。

それは、とてもエキサイティングであり、毎回、さまざまな気づきがあります。

アクティブラーニングについては、引き続き、勉強していきたいと思います。