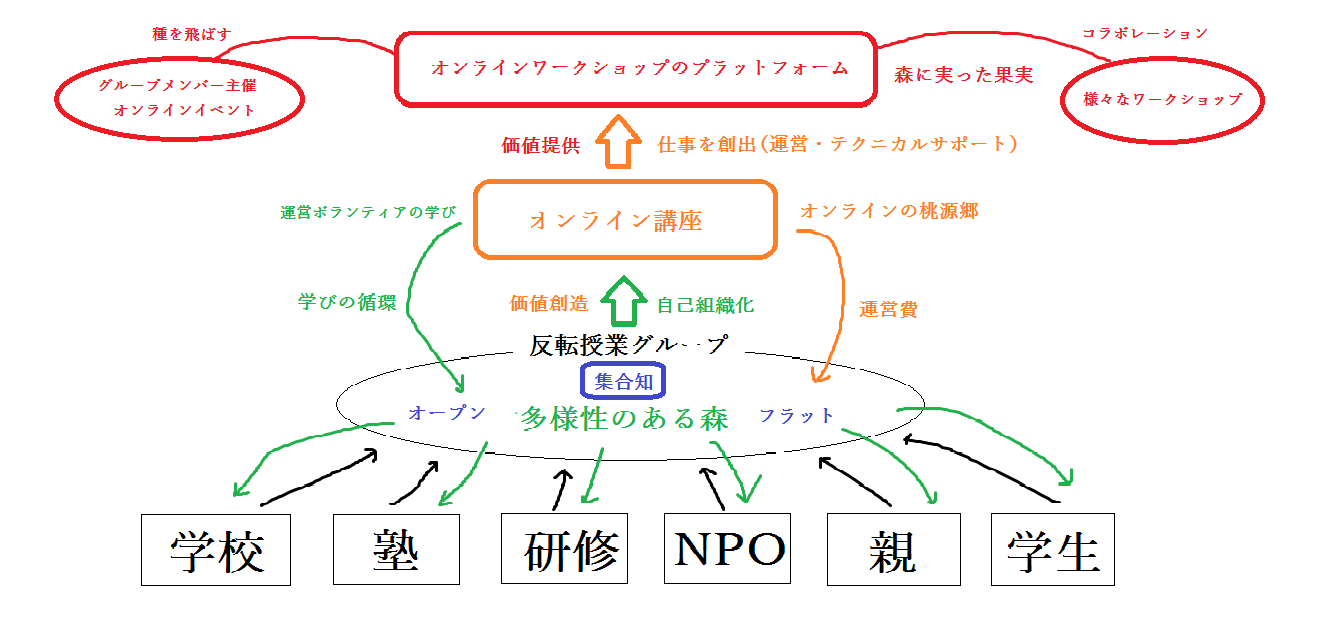

Facebookグループ「反転授業の研究」では、日々、たくさんの投稿があり、その中からアイディアの他家受粉や、コラボレーションが生まれています。

先日、「第5回反転授業オンライン勉強会」の告知投稿に、登壇者の井上博樹さんが自己紹介コメントを投稿してくださったところから、話がどんどん発展していきました。

非常に「濃い」やりとりで、勉強になることがたくさんあったので、登場している皆さんに許可をとって引用させていただきます。

まずは、井上さんの自己紹介コメントから。

———–

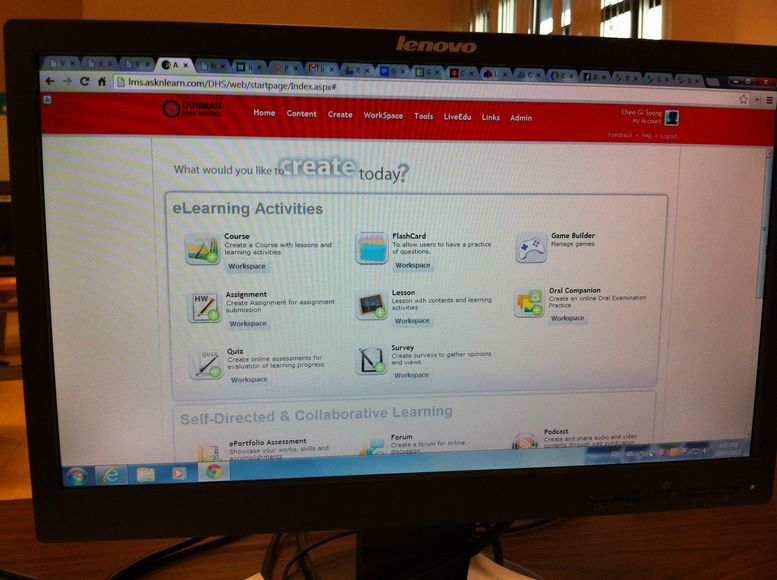

(井上さん) 1月になりましたか、では空けておきます。90年代は国際大学・獨協大学でLMS開発や教材作成支援などをしていました。縁あってワシントンD.C.のBlackboard社に転職し、2000年位にBlackboardの多言語化をしていました。現在はMoodleを大学や病院・企業などに導入したり、反転授業の設計・制作、モバイルアプリ開発等をしています。放送大学やHONDAなど大きなクライアントから個人の先生まで、さまざまなMoodleユーザをサポートしています。また、2013年はCoursera(コーセラ)でスタンフォードのStartup Engineeringという授業を修了し、MOOCの威力に圧倒されました。Courseraがなければ、スタンフォードの授業など受ける機会もお金もありませんでした。Courseraの勉強会でスタートアップを目指す多くの学生や留学生と出会い、Node.jsやアプリ開発、リーンスタートアップの実践に取り組んでいます。

京都の貧しい山間部の出身で、情報格差・教育機会格差・経済的格差・義務教育の崩壊(先生がまともに授業をしない)で苦労してきましたが、カーン・アカデミーやMOOCによってそうした格差が縮められるのではないかと期待しています。パソコンも買えず、本屋もないので、図書室の本を全て読んだり、裕福なクラスメート宅でパソコンを借りてプログラミングを勉強したりしてきました。大学も当時は30万円程度の学費でしたので、アルバイトして払いました。研究室でMacに出逢い、科学計算の仕事に就いて社会人になってようやくMacを買えました。仕事ではSunやHPのUNIXワークステーションを使用していましたが、当時Linuxが登場し、自宅でも開発や勉強ができるようになり感動しました。

カーン・アカデミーやMOOCでは講義ビデオ配信やテスト実施、進捗把握のプラットフォームとしてLMSが開発・使用されています。彼らのように開発エンジニアを抱えていないところでも同様のことができるように、オープンソースのMoodleベースのサービスを開発しています。サインアップしたらすぐにMoodleインスタンスが使えるWebサービスを開発し、もうすぐリリースする予定です。

この機会にいろいろ知見をシェアし、日本における実践に貢献できればと思います。よろしくお願いします。

そこに、福島毅さんがコメントし、福島さんと井上さんのやり取りが始まりました。

(福島さん) 井上さん>こんにちは。すごい、日本における展開の明るい未来を感じることができました。ありがとうございます。

(井上さん) 福島さん、ありがとうございます。日本でもアメリカでも韓国でも教育格差・経済格差に問題意識を持っていました。

教育を受ける機会の差で給料が10倍以上違うアメリカ、有色人種は年収300万円もいかないのに、ボーディングスクール・アイビーリーグMBAは最初から年俸が2000万円。

日本より更に貧しく勤労学生が本当に多い韓国などでの体験。授業時間以外は1日中アルバイトをして夜中に勉強しているクラスメート。

こうした体験を通じて、やる気はあるがお金はない人のサポートをしたい、と考えています。以前と比べると飛躍的にコンピュータリソースや回線コストは安くなっていますので、日本でもいろいろやれると思います。実践にあたり、いろいろアドバイスいただけるとうれしいです。

いろいろできない理由を挙げ出したら何もできず、問題解決ができないので、できるところから少しづつでも実践していきたいと考えています。端末の問題についても企業から出るリース落ちのパソコンにUbuntuなどを入れてプログラミング学習をする端末にしてパソコンを買えない人が勉強する環境を作れないか、と考えています。アメリカにいた時にそうしたサポートをするNPOをスタンフォードの学生らがパロアルトの貧困地区で運用していました。スラム街に小屋を立てて、貧しい家庭の子どもにプログラミングやWebデザインを教え、就業支援をしていました。こうしたことが日本でもできないかと思います。今はまだ資金が足りないので、なんとか工夫してスペースを借りたりできるようになりたいと考えています。

また、英語の壁を下げて、より多くの日本人がMOOCで学べるようになる支援もしたいと考えています。既にインターナショナルスクールではカーン・アカデミーやCourseraで学んでStack Overflowで問題解決して、StanfordやCaltech、UCバークレーなどに入学する生徒が出てきています。そうしたことを学費の高い環境だけでなく、さまざまな環境の人に実践してほしい。社会人だって学びなおして、それぞれのゴールにチャレンジできればいいと思います。

(福島さん)ありがとうございます。なさろうとしている意図が伝わってきました。

翻訳技術の方はどんなトレンドですか?

翻訳革命前夜とか言われていますが・・・

言語の壁って、ほんと大きいかと思います。言語マスターするのに費やす時間で、他に多くのことを吸収できるはずですから。27日のオンライン勉強会が楽しみです。

(井上さん)翻訳技術についてもシンクタンク在籍時にマシンラーニングや音声認識・音声合成のプログラムを書いていましたが、機械翻訳だけで完全にコミュニケーションできる技術レベルには達していないと思います。論文などの概要を把握する程度なら実用的になってきました。

英語については悲惨な経験をしました。ワシントンD.C.の会社では相手の言っていることが聞き取れないのでバカ扱いされたり、相手にしてもらえなかったりしました。パーティで、言葉もわからないやつは会社に要らない、と断言されて、同期入社のオーストラリアから来たボブさんに相談しました。彼の勧めで、3ヶ月仕事が終わった後にオフィスの隣のボロいホテル(Lincoln Suites)で夜な夜なiPodに入れた音楽やオーディオブックをセリフを見ながら聞いて、わからない単語は調べて、シャドウイングして、というトレーニングを繰り返し、次の日は前の夜に覚えたセリフを使ってみる、ということを繰り返しました。すると、だんだん相手の言うことが聞き取れるようになり、応答ができるようになったため、クビにならずに済みました。また話せるようになったので、一緒に呑みにいったり、週末に野球を見に行ったりできるようになりました。

また開発で悩んで一緒に問題解決をしたり、週末に遊んだりする中で人間関係を構築し、仕事をする、という局面では言葉ができないとなかなか助けてもらえませんでした。

3ヶ月本気でやると英語は聞き取れるようになります。なので、やりたくない人はしょうがありませんが、英語をマスターして【英語で学ぶ】人を増やしたいと思います。そう思って、TOEICのリスニング対策をするアプリを開発し、大学などで使ってもらっています。

英語を学ぶことで1000種類位のMOOCの授業が受けられるようになるので、可能性を広げたい人は英語を学ぶほうが得策だと思います。学ばなくてはいけないとは思いませんが、学んだ方が得することがある、と考えています。

期待に添えない回答で申し訳ありません。

(福島さん)いえ・・・期待に十分応えていただいております。

個人的な体験のお話は、説得力ありますです。

おいそがしいところ、貴重な時間を割いて、コメントのリプライに恐縮しております。 ほんと、ありがとうございました。

(井上さん) 福島さん、英語や勉強ができないとどんな悲惨な目に遭うのか、でしたら色々な事例がご紹介できます。

小学校6年生の時の担任のN先生が時間割にある科目を教えないで「勉強なんかしても仕方がない」が口癖でいろいろ考えました。彼女は広大な茶畑を持つ大農家の娘なので食うには困らないのでいい加減なことが言えますが、アル中の父を抱え、働く以外に生きていくすべがない私には悪い冗談でしかありませんでした。

中学校に入るとまた同じような担任のA先生に出会い、教科書を取り上げられたり、制服を取り上げられたりと先生からのイジメに逢いました。とにかく結果の平等を目指しておられ、落ちこぼれにも勉強ができる子にもひどく当たっていました。「お前らみたいな田舎もんは勉強してもしょうがない」とおっしゃり、先日の同窓会でもそう断言されていて残念です。それを真に受けた同級生らは地元の工場に行き、最後は会社がなくなってしまいました。

地元の公立高校の校長先生が高校の説明会で同じようなことを言っておられ、「田舎もんのお前らは勉強なんかせんでええ、高校を出て、サンヨーやヤマザキパンの工場で働けばいいから部活をしっかりやっておけば勉強はしなくてええんじゃ」と言われ、これは本格的にヤバいと思って、受験勉強を開始し、私立高校に入りました。

そして、はじめて登校した日、校長先生の一言で泣いてしまいました。

「あなたの星はあなたの中にある」

“Your star is in your heart.”

つまり、自分の将来は自分で切り開ける、だから何でもやってみればいい、困ったらいつでも相談に乗ってあげるから私のところにいらっしゃい、とおっしゃったので、いろいろな話を聞いていただきました。その村田源次校長先生も奄美大島の出身で漁船で難破してカナダ人に拾われ、ケベックというフランス語圏の街の教会で育ったそうで、言葉も通じない土地で絶望しかけたが、なんとか言葉を覚え、教会で働き、戦後に学校を作るために京都に来られました。それから、一生懸命勉強しました。

あなたの未来は希望がない、と言われるのと、やったらなんとかなるからうまくいかないけれども一緒にやってみよう、と言われる方がよかったです。

続きはいろいろありますが、またの機会にしたいと思います。

(福島さん)いやぁ、井上さん、仕事そっちのけで、読んじゃいます。

井上さんの人生にとって、お二人の教師との出会いはいわば、反面教師、危機感や危うさを身を持って教えてくれた役割をしていたのかもしれませんね。

”あなたの星はあなたの中にある”

いい言葉を教えていただきました・・・

(井上さん)大学に行ってもっと悲惨な体験をします。東大にすれすれで入り、風呂無し4畳半から楽しみに大学行ってさあ勉強するぞ、と思ったのですが、解析入門著者の杉浦先生の講義でわからないところがあり、研究室に行ったら、教養課程の数学は昔の東大生は高校時代に独学してた、こんなことがわからないバカは授業に来ないで欲しい、と言われショックでした。そこで開成からきた可知君に相談したら可哀想だからと講義ノートを作り教えてくれました。確かに彼は高校2年生で教養課程の数学を終えていたそうです。先生はそういう生徒のレベルに合わせて講義を進める、と言われ、どうしようもありませんでした。

(福島さん)井上さん>いよいよ凄い・・・

ひととおり、全部聞いてしまいたい衝動が・・・

ここで、鈴木利和さんが1つの提案を。現在、クラウドファンディングに挑戦中のeboardの応援企画として、応援者が「eboard物語」を連載しているのですが、そこへの参加を呼びかけました。

これをきっかけに、井上さん、鈴木さん、中村さんのやりとりが始まりました。

(鈴木さん) eboardの応援記事に参戦というのはいかがでしょう?

これを受けて、eboardの中村孝一さんが参加。

(中村さん) >既にインターナショナルスクールではカーン・アカデミーやCourseraで学んでStack Overflowで問題解決して、StanfordやCaltech、UCバークレーなどに入学する生徒が出てきています。

すばらしい。何かご一緒できないでしょうか。

eboardという学習サイトを開発・運営しており、不登校や過疎地のお子さんに使って頂いています。

http://www.eboard.jp/

(井上さん)鈴木さん、そうしますね。やってみましょう。残念ながら素材はたくさんあります。日本では珍しくなってきましたが、韓国やフィリピンではよくある話で、そんな貧乏は当たり前だ!と、鼻で笑われました。もっと苦労してる人はいて、でもめげずにやってますよ。

(鈴木さん)矛盾ですよね。学ぶ環境がいくらでもあるのに、学ぼうとしない裕福な甘やかされた人が 貧困から抜けだそうと必死にもがく人をあざ笑う。

でも、試練が人を磨き、狭き門より入った人が報われる

そんな機会をつくりだしたいですね。

ベトナムから来た留学生も、結局、学ぶことなく、アルバイトをして小銭を稼いで国に戻るという人も少なくないです。

お金が無いことで、人間の尊厳が損なわれるような世の中を変えたいですね。

(井上さん)中村さん、ありがとうございます。僕も公開オンライン講座作ってみたいです。被らない分野でやれば選択肢が増えますよね。僕はタブレットが得意ではいので、ドットインストールの田口さんみたいにライブタイピングで仕事で使うビデオを作成してます。いろいろ教えてください。

とりあえずMOOCで学べる英語力をつける勉強法を紹介したい。僕は独学でTOEIC955点。リスニングは490点まできました。

関西人ならご存知かもしれませんが、私の田舎は京都府相楽郡精華町で、京阪奈の研究所がたくさんあるとこるです。原住民は教育環境が悲惨で大学に行く割合も少なく、非行に走ったり、ぐれてしまったり、キャバ嬢になったりする人が少なくありません。うちの弟も勉強することがカッコ悪いという風潮に流され本当に勉強せず、大学に行けずタクシーの運転手になりましたが、毎晩の仕事がたたり胃ガンになり、闘病生活をしています。学がないから仕事につけない、他人をうらむという悪循環です。

(中村さん)eboardについては、まず就業にも最低限必要な学力を出口にしています。具体的には、ドロップアウトした子の第1歩になる高卒認定試験です。

次の段階として、現在MITSloanにいる方と、海外でも使える英語を身につけるプログラムをつくっていこうと考えています。

http://www.habataku.co.jp/special/eng2014/

ちょうど明日から新潟に2人で行って、公立高校でプログラム・提案をやる予定です。その後来週1週間東京におりますので、よろしければお時間頂けると幸いです。

[MIT×English×Your Dream]世界に羽ばたくネイティブ脳を育てよう 2014新春 – ハバタクスペシャルサイト

www.habataku.co.jp

.世界へ羽ばたきたい学生におくる実践型英語ブートキャンプ、2014年1月にふたたび限定開催!..プログラム名:世界に羽ばたくネイティブ脳を育てよう 2014新春 ?MIT女子直伝、独力で英語力を高めるワークショップ?主催:ハバタク株式会社 企画協力:講談社Rikejo. …

(井上さん)鈴木さん、ベトナムからきた留学生ともスタートアップコンテストに参加しましたが、文科省の予算で東大に来て、月々お手当をもらい家賃もかからず過ごしているうちに努力することを忘れてしまったのか、応募作品に必要なプログラム開発では1行もコードをかかず、あげくの果てには「くそー、ジジイはだまって俺のために働けばいいんだよ。俺がファウンダーなんだよ!」と日本語で言われてしまいました。イコールパートナーになることは難しそうなので、それぞれでやることにしました。甘やかし過ぎもダメですね。それが日本政府の予算で行われているのもどうかと思います。Courseraで10個も修了証を持っていますが、それを実践して形にしたり、パートナーと働くといったソーシャルな能力は低いようです。だから、勉強して知識をつけることと同時に、それが社会的問題解決につながるようなサイクルが必要だと思いました。

なので、新興国で苦労したからいいという訳でもないようです。個人的にはその人が社会的使命感、ミッション、信念などがあって行動しているのか、それとも裕福になりたいだけなのか、で行動様式が違ってくるようにも思います。

韓国の嶺南大学では大学教授が生徒に賄賂を要求していました。私もパク先生に2億ウォン出したら修士論文みてやると言われましたが、おかしな話なのでお断りしました。年収が100万円程度の勤労学生にもそういうことをします。私の育った環境でも、貧乏な状況にある人ほど、お互いに奪い合ったり騙し合ったりしようという人が出現しやすいと思います。傷つけあうのです。だから、学力をつけて稼いでそういうサイクルから脱却することが必要だと思います。多くの若い人の心を潰しています。僕はそういう人に知力をつけて反旗を翻して欲しい。

韓国はオンライン教育については数々の取り組みをしていて、良い面も悪い面も参考になります。たとえば、大学のLMSでは講義アーカイブを見れるようになっているが長すぎてあまり使われなかったり、視聴記録を残すために学生は垂れ流しにして視聴しなかったり。政府機関が作成した電子教材は無償なのにあまり使われなくて、民間の塾が有償なのに効果が出るから人気が出たり。お金持ちは塾に行ったり、家庭教師を雇うが、貧乏な家庭では「ウチは金がないから、ネットで勉強しとけ」っていうお母さんがいたり。塾に行く方が金がかかるからパソコンでやれってのは新鮮でした。Windowsはよく壊れるので、貧乏な家庭の子どもは修理が得意でした。明洞あたりのゲストハウスに行くと、大学生が夜な夜なWindowsの再インストールをしているのが見られます。

(井上さん)中村さん、ご提案ありがとうございます。ぜひ先達の話を聞かせてください。とても楽しみです。いろいろな方の経験をマッシュアップして、遠回りをしなくても済む効果的なやり方を皆でシェアして実践者が増えるといいなと思います。メッセージで日程調整をお願いします。

————

このように、Facebookグループ「反転授業の研究」では、日々、熱い対話が行われています。

すごいメンバーが次々に終結しています。

何が起こるか目が離せません。

※Facebookグループの人数が800名を超えました。どなたでも参加することができます。参加希望の方はこちらからお願いします。