「反転授業の研究」の田原です。

今日は、ずいぶん大きなタイトルをつけてしまいました。

僕の手にあまる大きなテーマなので、稚拙なことしか書けませんが、このブログ記事をきっかけにして様々な意見が出てきて、よりよいビジョンが生まれることを信じて投稿します。

私が「反転授業の研究」で経験したこと

これまでも何度も書いていますが、「反転授業の研究」に関わる前は、私は予備校講師として、自分の成功と、自分が担当している生徒の合格を願って生活していました。

そんな私の考えが大きく変わったきっかけは、「集合知」という考えに出会ったことでした。

もともと大学院で生物物理を学び、複雑系や自己組織化という考えに親しんできた私にとっては、

「対話によって、グループの中に集合知が創発する」

という考えは、とても魅力的なものでした。

それが可能なのであれば、ぜひ、体験してみたいと思って、好奇心に火が着いたのです。

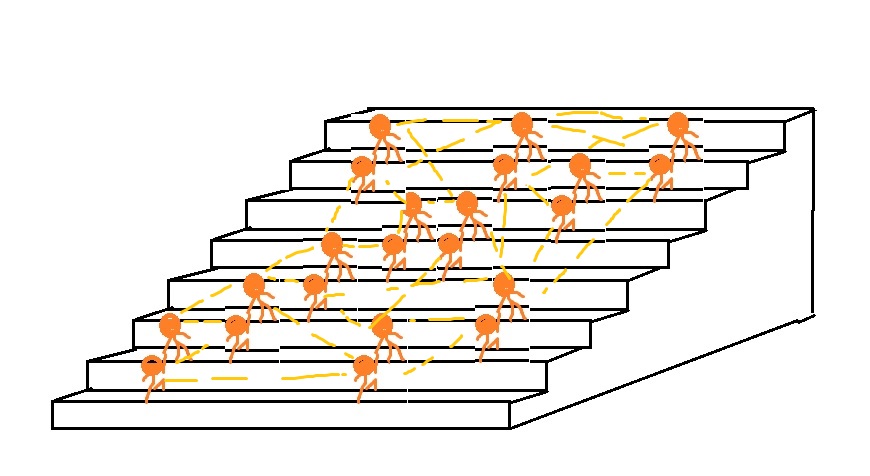

自己組織化現象が起こるための原理は「正のフィードバック」なので、「反転授業の研究」の中で生まれる小さな動きにフィードバックをかけて増幅していくということをひたすら繰り返していきました。

具体的には、

・自己紹介をしてもらう。

・自己紹介に出てきた内容に対して、好奇心を持って質問していく。

・関連性の強そうなメンバーと繋いでいく。

ということを、毎日毎日続けていました。

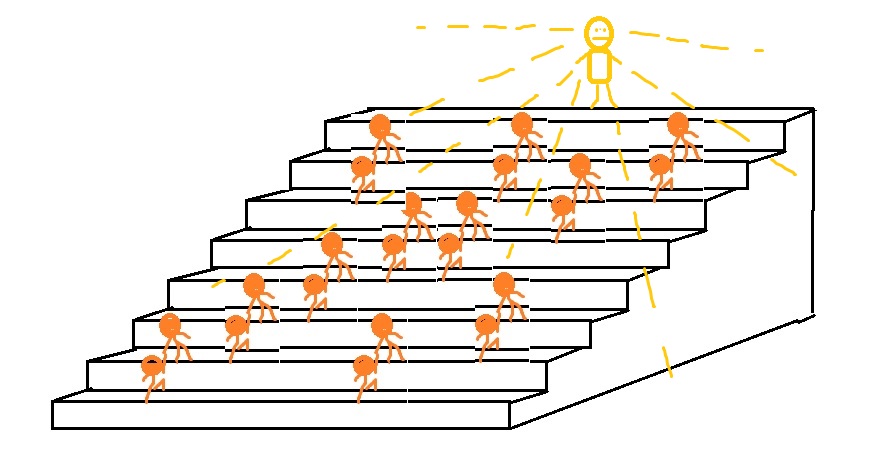

グループ内での活動量が多い人にオンライン勉強会で登壇してもらい、さらに光が当たるようにしました。

すると、グループの活動がどんどん活性化してきて、グループの人数も、毎月100名を超えるペースで増えていきました。

ある程度、活動の方向性が決まってきた段階で、グランドルールを設定しました。

このグループは、テクノロジーを利用することによって学習者中心の学びを作り出していこうと考えている人が、対話を通してアイディアや理解を深めていこうというグループです。

多様性のあるメンバー間の対話により、自己組織化的に集合知を得ることを活動の目標にしています。

また、メンバーが協力し合って集合知を得ることを体験することにより、21世紀型スキルを磨くための自己研鑽の場でもあります。

「究極の反転授業」のような唯一の解を目指すのではなく、活発な対話が繰り広げられることによって、それを養分とした豊かな生態系が生まれ、「多様性のある森」が育った結果、それぞれにとって有益な果実が実るというイメージで運営しています。

【グランドルール】

自由でオープンな対話が行われるために、最低限のルールを設定します。(ルールについての意見もお願いします)

・知識レベルや社会的地位などによらず、平等に対話すること

・相手を誹謗中傷しないこと(意見の違いはOK)

・他の部分のコメントと関連するときは、リンクを張ること

・できるだけ対話に参加すること

※相手の意見に対して違う意見を述べるのはOK。その意見を言っている相手の属性について批判するのはNG。

NG例:「学生のあなたには分からないと思いますが・・」

※話の前提を確保するために、必要な情報はリンクを張って共有してください。

※対話の量と質が閾値を超えたときに、自己組織化が起こります。

【メンバーに求められるスキル】

・自己と他者のメンタルモデルの違いを認識し、その違いによって断絶するのではなく、そこから多角的な視点を獲得し、創造へつなげること。

・相手の話をよく読み、良質の問いによって、相手の言いたいことを十分に引き出すこと。

参考「どんぐり教員セミナー」

http://www.linkandcreate.com/#!untitled/cl5d

【主な探求テーマ】

・動画授業の作り方

・授業設計

・アクティブラーニング

・探究型学習

・参加型組織、学習する組織

・ファシリテーション

誰もが、お互いを「●●さん」と呼び合うようにし、自由に対話が起こるようになると、様々なコラボレーションが起こるようになりました。

そして、あることに気がつきました。

自分の長所は分からないが、人の長所は良く見える

ということです。

オンライン勉強会の登壇者にインタビューをするようになり、相手の話を傾聴し、それをインタビュー記事にまとめ、そのときに、私が気づいた相手の長所や、実践に対してどんな価値を感じるのかということを書いていったところ、それが相手にポジティブな影響を与えるのだということに気づいたのがきっかけでした。

また、他の人からのフィードバックによって、自分自身も自分の強みに気づくことができ、行動力がどんどん増してきました。

そのことに気づいてから、積極的に気づいたことを相手に伝えるようになりました。

私だけでなく、グループの多くのメンバーがそのような行動を取り始め、グループ内の活動に参加する人が、どんどん元気になっていくという状況が生まれてきました。

信頼関係のネットワークが広がると、

自分には苦手なことがあるけれど、それが得意な人もいるから、協力すればやりたいことができる

と考えられるようになりました。

そして、実際、何かやるごとに、多くの人が手を挙げてくれてチームができ、協力し合って学び合いのコミュニティが出来上がるようになりました。このような経験を繰り返すごとに、協力すれば価値を創造できるという自信が生まれ、希望が湧いてきました。

「対話によって、グループの中に集合知が創発する」ということに好奇心を抱いて始めた活動でしたが、実際にやってみると、予想以上のものでした。

単に集合知が創発するだけでなく、そこに関わった人たちが元気になり、場合によっては生き方に大きな影響を与えるようなインパクトを与えたのです。私は、この経験によって人生観が大きく変わってしまいました。

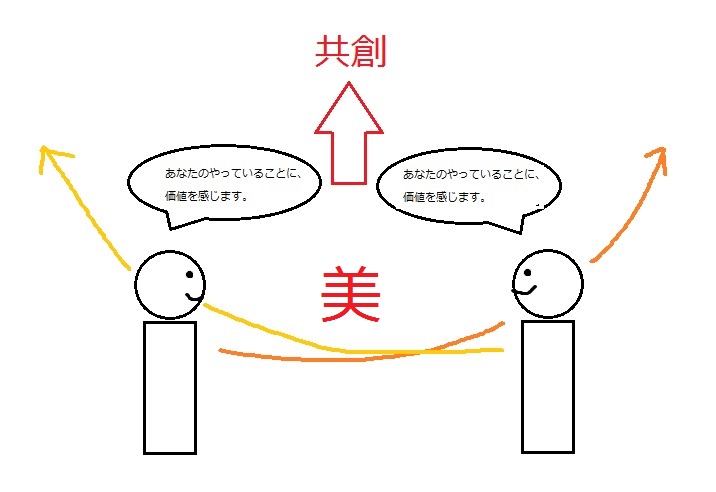

『U理論』の翻訳者である由佐美加子さんは、次のように言っています。

「美に触れると元気になる」

これは、私たちの経験を端的に表しているものではないかと思います。

教室に集合知を創発させれば元気になるのではないか

このような人生を変えるような強烈体験をしたことで、1つの考えが浮かぶようになりました。

教室に集合知を創発させれば、子どもたちが元気になるのではないか

そのために必要なことは、次のことだと考えています。

(1)教師が権威を手放し、生徒の主体的な活動にフィードバックを与え支援していくこと

学校→教師→生徒 というトップダウンに管理が降りてくる状況では、生徒はお互いに孤立し、主体的に行動したり、協力したりすることができません。

管理を強める教師が恐れるのは、生徒の「勝手な行動」であり、生徒の力を弱めて、教師が思うとおりに行動するようにしているわけです。

第7回反転授業オンライン勉強会でお話しくださった組織コンサルの鈴木利和さんは、次のように言っていました。

「このときに、フラットな関係というのが大切。権威がいるとその意見を聞いてしまうんだけど、フラットな関係で権威がいないと、『えー本当?』となって、自分で調べてみようということが起こるんです。だから、その可能性に期待しているんです」

「フラットな関係という前提がないと、集合天才はおきないんです。」

教師が管理を手放し、生徒の主体的な学びを促すファシリテーターになって学び合いを起こしていくのがアクティブラーニングであり、アクティブラーニングを効率的に行うために知識のインストールを教室外に置く方法が反転授業です。

ここでは、教師の役割が教室を管理する「壇上の賢者」から、生徒の主体的な学びを支援するファシリテーターへと変化するのです。

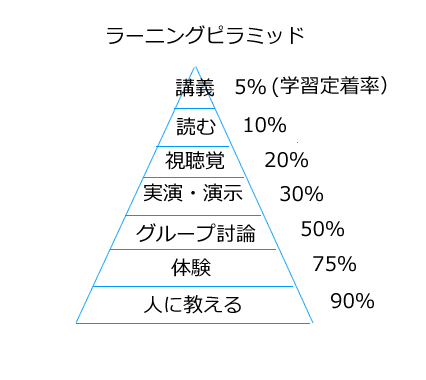

(2)暗黙知→形式知→集合知

一人では解けない問題をチームで協力することで解くことができたり、一人では実現できないプロジェクトなどを、チームで協力して実現できたりという経験は、生徒の生き方に大きな影響を与える強い経験になるはずです。

そのために必要なのは、一人一人の試行錯誤を共有することです。

共有するためには、言語化して説明する必要があります。

たった一人で技能を磨くだけであれば、暗黙知を蓄えるだけでも十分かもしれませんが、集合知を発生させるためには、それぞれが蓄えた暗黙知を、言語化して相手に伝わるような形(=形式知)にする必要があります。そうすることで、それぞれの気づきが共有され、お互いにヒントを与え合って学び合いが促進されていきます。

暗黙知を言語化するために有効なのは、好奇心を持ってお互いに問いかけることです。

そして、集合知を創発させるために必要なのは、自分と違う考えの人から学ぼうとする姿勢です。

アクティブラーニングや反転授業を通して、このような経験をした人は、意見が異なる他者を競争相手と考えるのではなく、協力して価値創造する「共創相手」と捉えるようになります。

ここに根本的な視点の転換があります。

孤独から解放され、元気になるメカニズムがあるのです。

「競争・民主主義」から「共創・民主主義」へ

鈴木利和さんにインタビューしたときに、印象に残る言葉がありました。

集合天才があると信じるということは、民主主義を信じるということです。

反転授業の話をしていて、「民主主義」という言葉が出てきたのが意外だったので、強く印象に残っています。

団塊ジュニア世代の私が、「民主主義」という言葉を聞くとすぐに連想されるのが「多数決」という単語です。

小学生のとき学級会があり、机をコの字にならべ、何かの議題について話し合い、時間が来ると議長が多数決を取るという記憶が蘇ります。

そして同時に、反対意見に決定して文句を言うと、議長役の学級委員から、

「民主主義なので、多数決に従ってください!」

と言われた光景が思い浮かびます。

これは、同世代の多くの小学校の教室で繰り広げられた光景なのでしょうか?

しかし、鈴木さんの口から出てきた「民主主義」とは、これとは異質のものです。

学級委員長が言っていたのを「競争・民主主義」、鈴木さんが言っていたのを「共創・民主主義」と呼んで区別することにすると、この2つは、同じ「民主主義」という言葉を使っていますが、ベクトルの方向性が全く逆向きです。

「共創・民主主義」は、集合知を創発させることを目標とし、多様性を創造の源にします。

お互いが自分の考えの土台となるメンタルモデルを動かす覚悟を固めて、お互いの意見を傾聴していくとカオスが起こります。

そのカオスの中で、各メンバーが暗黙知を蓄え、それを言語化して共有し、集合知を創発させていったとき、すべてのメンバーの力が集約し、一人一人では到達できないゴールへ到達することができます。

このとき、異質な考えは、アウフヘーベンを起こしていくためのエネルギーになるのです。

一方、「競争・民主主義」では、「共創」ではなく「競争」の原理によって動きます。

意見が異なる相手は戦うべき敵であり、自分の意見を通すことが目的になります。

話し合いの目的は、相手を言い負かして、迷っている人を味方につけていくことになり、すでに多数を占めている側は、話し合いの最後に行われる多数決によって勝利を得るのを待つのみです。

話し合いは、少数派に対して「民主主義なので、多数決に従ってください!」と結論を押し付ける単なる儀式になり、少数意見に属するメンバーには無力感が漂います。

私たちが望んでいるのは、どちらの「民主主義」なのでしょうか?

「共創(Co-Creation)」は、そこに関わったすべての人に自信を与え、元気にしていきます。

自分たちに価値があると信じられるようになり、自分たちが生み出すものを共有することで生きていけるという実感を得ることができます。

私は、アクティブラーニングや反転授業が広まり、多くの教室で共創により集合知が生まれるようになり、教師や生徒のマインドセットが変わっていったときに、「共創・民主主義」が生まれるということを信じています。

変容型ファシリテーターのBob Stilgerさんは、『未来が見えなくなったとき、僕たちは何を語ればいいのだろう?』の中で、「トランスローカル」という概念を紹介しています。

これは、

ローカルのコミュニティが物語を紡ぎ、それがお互いにつながったときに社会変容が起こる

というものです。

教室は1つのコミュニティです。

学校も1つのコミュニティです。

それぞれの現場で学び合いが起こり、共創によって集合知が生まれるという体験を共有し、それを自分の言葉で語っていったとき、インターネットがそれらの物語を繋ぎ、メタレベルでの物語を生み出していくはずです。

メタレベルの物語が生まれ、それが共有ビジョンになったとき、「競争・民主主義」から「共創・民主主義」への相転移が起こるかもしれません。

私は、「反転授業の研究」に関わるようになり、教育に関わる多くの人と接し、一緒に協力して活動し、多くの素晴らしい体験を共有し、自分たちの力を信じることができるようになりました。

共創によって未来を創っていく人たちの輪が広がっていくことを信じています。