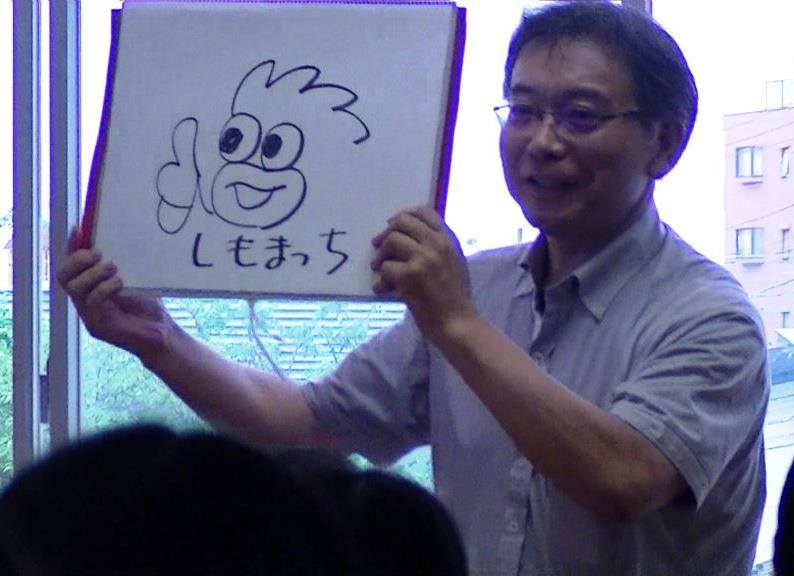

「反転授業の研究」の田原真人です。

「反転授業の研究」には、国内、国外から強者のみなさんが次々に集結しています。

みなさんが惜しみなく経験をシェアしてくださるので多くの知恵が場に溢れています。

受け取ってばかりじゃなく、自分も何か提供していこうと考えたみなさんが一歩踏み出すことで、さらに場が回転して温度が上がっていきます。

その中でもまれているうちに、自分自身の鎧をいつの間にか脱ぎ、自分の根っこと繋がって新たに強者へと変貌を遂げる人も現れ、その変化がさらに場を大きく動かしていきます。

オンラインで繋がった人たちが、リアルでも繋がり、ハートレベルでのつながりがお互いをエンパワーしていく・・・そんなことが、今、「反転授業の研究」では起こっています。

「反転授業の研究」を立ち上げてから、数多くの出会いがありましたが、その中でも、AL講座での和田美千代さんとの出会いは、衝撃的なものでした。

この出会いは、今後、グループの発展に大きな影響を及ぼしていくのではないかと感じています。

和田さんは、主体性の育成にずっとこだわってきた方です。

福岡県立城南高校時代には、我流で国語のアクティブラーニングの授業を行い、ドリカムプランというキャリア教育プログラムを立ち上げました。

現在は、福岡県教育センターでアクティブラーニングを推進されています。

和田さんが辿ってきた道筋は、自己組織化のプロセスがまさに回り始めたばかりの僕たちにとって、大きなヒントになります。

そして、今なお、貪欲に学び続けている和田さんの在り方(Being)は、周りに大きな影響を及ぼしています。

和田さんから詳しいお話をうかがいたいと思い、インタビューさせていただきました。

和田さんが教師になったきっかけ

―― 和田さんが、教師になったきっかけは、どのようなものだったのですか?

私は、就職活動もしていないし、教師になる気持ちもなかったんです。

実は、専業主婦志願だったんです。笑

大学生のときに、将来はどうするのかを聞かれたら、「結婚して、専業主婦になる」って言っていました。

夏目漱石が卒業研究のテーマで、高等遊民に憧れていました。

だから、「現代の高等遊民としての専業主婦」になろうと思っていたんですよ。

小さい頃は、漠然と、学校の先生になってもいいかなぁーくらいに思っていましたね。

私の父が、当時としては珍しく、女性も働くのが当たり前の時代が来ると考えていたんです。それで、男性も、女性も関係なく活躍するのが当たり前の時代が来るからということで、手加減なしの教育を受けたんです。

「女の子だから」という妥協一切なし。卒業したら福岡に戻ってくるというのが東京の大学に行く条件でした。

就活もせず専業主婦になろうとたくらんでいた私に「東京にだしてやったお礼に教員採用試験だけは受けろ」って言われて受けたら、通ってしまったんです。

それで、働かなくちゃいけなくなって、働き始めたら、物事に熱中するタイプなので、やりはじめたら、ハマっていってしまったという感じでした。

―― 実際に和田さんのお父さんの考えていたような女性が働くのが当たり前の時代になりました。そのようにして育ってきた和田さんの中にも、教育というのは、今じゃなくて、未来を考えてしなくてはいけないという考えがあったのですか?

はい。私は、高校の進路指導に長年、携わってきて、ドリカムプランという生徒主体の進路学習を企画したんです。

それは、実は、父の考えから来ているんです。21世紀に通用する人間になれというのが父の口癖だったんです。

そういう未来が来るから、その未来で通用する力をつけるんだということを、小さい頃から言われ続けて来ました。

それで、常に先を見るということを意識するようになりました。

私が、学校の仕事の中でも特に進路指導部に入っていったのは、常に先を見るという父の考えを受け継いでいて、私の中にそれがあったからだと思います。

父は、会社を経営していました。

だから、ずっと先がどうなるか、日本の経済がどうなるか、ということを考えていて、食卓の話題は、常にそれでした。

なので、我が家の家庭教育をドリカムにしたという感じなんです。

「常に先を見る」という父親の教えが、生徒の将来について考える進路指導へと繋がっていったというお話は、とても興味深いです。僕は、和田さんのことをとても起業家精神に溢れる方だなと思っていたんですが、育ってきた過程をうかがって納得がいきました。

ドリカムプランの誕生秘話

―― 教師になってから、ドリカムプランをはじめるまでの間は、どんなことを考えて教師をやられていたんですか?

教師として一人前になって、いろんな役職を引き受けられるようになろうと思ってやっていました。

23歳で働き始めて、ドリカムプランが34歳のときなので、その間の10年間は、国語科の教師として一人前になることと、子ども二人を出産したんですが、二人目を出産して復帰したときに副担任で進路指導部に配属されたんです。それまでは、生徒指導部だったんです。

進路の手引きなどを作るようになって、進路実績の分析などをするようになって、はまっていったんです。

最初の10年というのは、ドリカムプランを生み出すために、進路指導へコミットしていったという時期だったんだなと、今から振り返ると思います。

―― ドリカムプランの構想は、いつごろ生まれたんですか?

平成6年に新しい教育課程が高校で始まって、そのときに「新しい学力観」という言葉が出てきて、「意欲や関心や態度」という言葉がキーワードだったんです。

ただ、新しい学力観に立った教科の授業とはどういうものか分からないまま新入生を迎えました。

学年の目標は「新課程 城南元年」。

新課程の教科教育法がわからなかったので、新しい学力観について自分たちで調べに行きました。

たくさんのことを自分たちで勉強していく中で、宮崎県立宮崎西高校というところに、宇田津校長先生という方がいらっしゃったんです。

その当時の宮崎西高校が創立20周年で、東大に合格を結構出されていたんですよ。その当時の城南高校は31年目で、そんなに東大が出ていなかったんです。いったい何をやっているんだろうと思って、宮崎西高校にお邪魔しました。

そのときに、宇田津校長先生に怒られたんですよ。

「進路実績がどうしてこんなに上がっているのか、模擬試験とか、課外補習とか、そういうことを聞きにきたろうが。だから、あんたたちの学校は、だめなんよ。」

と一喝されました。

大人4人、雁首そろえて怒られて、もっと先を見ろって言われました。

どこの大学に何人合格するかが問題じゃなくて、その子たちが、大学卒業して、社会に出て、どのくらい社会に貢献できる人材になっているか、そこが勝負なんだっておっしゃっていました。

教師が目の前の成績のことばかりを言っているような学校はだめだ、先を見なくてはだめだって言われて、そのときに一番ショックだったのは、

「大学卒業後こそ、人生の本番」

という言葉でした。

実際、当時の宮崎西高校は、一週間30単位でやっていて、土曜日をイベントとか活動に充てて、それで、進路実績を出してらっしゃったんですよ。

その話を聞いて、思い当たることがあったんです。

英検と模擬試験の日程がぶつかったときに生徒がどちらを受けたらいいか相談に来るんですけど、その当時の私は、模擬試験を優先しなさいという指導をしていたんですよ。

高3の模擬試験は今しか受けられないけど、英検は、これからも受けられるじゃないのというようなことを言っていました。

でも、それは、間違いだなって思いました。

将来、英文科に行こうと思っている生徒たちが英検を受けるって言っているんだから、それを私たちが止める権利はないって思いました。

将来の自分の進路に役立つようなことを、生徒が自分でやりたいって言っているのだから、それをどんどん奨励すべきじゃないかなって。

それで、自分の進路に関係した活動を、すべての生徒がするべきだと思ったんです。

宮崎西高校に行った4人で帰り道でずっとその話をしていて、帰りの飛行機の中では、もうその構想ができていて、出張報告のタイトルが、ドリカムプランだったんです。

自分の夢を実現するために高校生活ってあるんじゃないかと思ったんです。

宇田津校長先生と話をして、頭を殴られたような気がしました。

私たち、今まで何をやっていたんだろうって。

それまでは、合格させるためのテクニックを教えていたけど、そういう進路指導は間違いだ。

偏差値で振り分けるんじゃなくて、これをやりたいから、この大学へ行くんだという進路指導をすべきなんじゃないかといって、いろいろやりだしたわけです。

父親から「先を見ろ」と言われて育ってきた和田さんが、進路指導の新しい方向性を探っていたときに出会った言葉が、宇田津校長先生の「先を見ろ」という言葉だったというところに運命的なものを感じました。

和田さんの中で、この2つが強くシンクロしたからこそ、ドリカムプランが生まれたのではないかと思いました。

手作りで進めていったドリカムプラン

―― 宮崎西高校の視察から戻ってきてから、どのようにしてドリカムプランがスタートしたのですか?

学校訪問から帰ってきて最初にしたことは、進路希望調査を変えました。

それまでは、どこどこ大学希望とか、就職希望とかだったんです。

福岡の場合は、みんな九州大学って書くんですけどね。

そういう進路希望調査を止めて「10年後、20年後、あなたは何をしていたいでますか?」というアンケート調査にしたんです。

仕事とか、家族とか、自分が今の時点でこうありたいというのを書いてもらったんです。

それは、新しい学力観に興味、関心というものが含まれていたんですが、生徒の興味、関心はどこにあるんだろうかと思い、それを知るところから始めました。

10クラス440人に書かせたところ、様々な志望が出てきました。

それで、似たような将来像を持っている人たちを、一度、集めてみようということになったんです。

医療看護系のグループとか、工学に行きたい人とか、建築に行きたい人とか、16のグループにグループ分けしたんですよ。

そのグループにドリカムグループという名前をつけて、あなたたちの将来に役立ちそうだと思うような活動(ドリカム活動)があれば、どんどんやりなさい。もしそれが平日と重なっていたら、場合によっては学校を公欠にしてもいいというように奨励をしたんです。

各グループには、担任、副担任の先生をつけて、ドリカム顧問という名前をつけました。

各グループは、自分たちの夢を実現できそうな大学をシラバスで調べたりしました。

大学入試の説明会に各大学から来られて、大学の方が入試の話をしようとするんだけど、生徒が聞きたいのは、大学に入って何ができるのかということなんですよね。

生徒のニーズというのは、入試の情報じゃなくて、学問の情報なんだと思いました。

それで、大学の先生方に来てもらって、学問入門講座をやろうと思いました。

それでジョイントセミナーというのを始めました。

社会人を呼んできて、今の仕事について話をしてもらう職業人講話とかもやりました。

生徒がこういうものを欲しているから、それを一つ一つ形にしましょうという感じでずっと作っていったんですよね。答えは生徒の中にあったんです。

だから、本当に手作り感満載。

それが、次第にきれいにシステムになってきたのであって、やっている当時は、同時進行形の多面体だなと思っていました。

―― 軸になる部分を変えたから、そこに付随するものが次々に代わっていったという感じですよね。

そうですね。

高校生活というのは、将来の自己実現のために存在するんだという覚悟を決めたんですよね。

どうしてできたかというと、生徒がそれで、喜んで動き始めたからだと思います。

たとえば5月の始めに看護の日というのがあって、そのイベントを生徒に紹介したら、生徒は、「それ知っています。私たち自分で申し込みました」って言っていたりとか。

車椅子マラソンにボランティアで出かけたりとか。

いろんなことを生徒がしだして、それが、楽しそうなんですよね。

今でいうアクティブラーナーなんですよね。

生徒は、偏差値で大学を選ぶんじゃなくて、自分のやりたいことで大学を選ぶようになりました。

―― 和田さんのお話をうかがって、ドリカムプランは、今僕がやっているのと同じように試行錯誤をしながら進んでいったんだろうなとイメージが沸きました。

本当に手作りでしたね。

それが、全国的に注目を浴びて大騒ぎになってしまったんですよね。

だけど、私としては、きれいなシステムが計画的にできたものじゃなくて、泥臭い手作りだったんです。

ゼロから何かが立ち上がっていくときのプロセスというのは、コアになる人たちに大きな熱量があり、魅力的なビジョンが生まれて周りを巻き込めるようになり、目の前で起こっていることから学びながら試行錯誤を繰り返していくうちに、いつの間にか形ができていくというものなんじゃないかなと思います。

宮崎西高校から帰ってきた和田さんたちが、こうあるべきだという覚悟を決めて踏み出した一歩が、周りを動かしていき、大きな実りをもたらしたのだということがよく分かりました。

学校の枠組みを越えて社会へ出て行く

―― 未来へ向けて生きる力をつけるような教育をしたいと思ったときに、自分は、今まで狭い世界で生きてきたから、社会のことを知らないということに気づいたんです。それまでは、大学進学の指導だけしていたんで、そのことに気づきませんでした。

知識基盤方社会と言われても、自分は20世紀型のトップダウンの教育を受けていて、コラボレーションなんかもやったことなかったわけです。

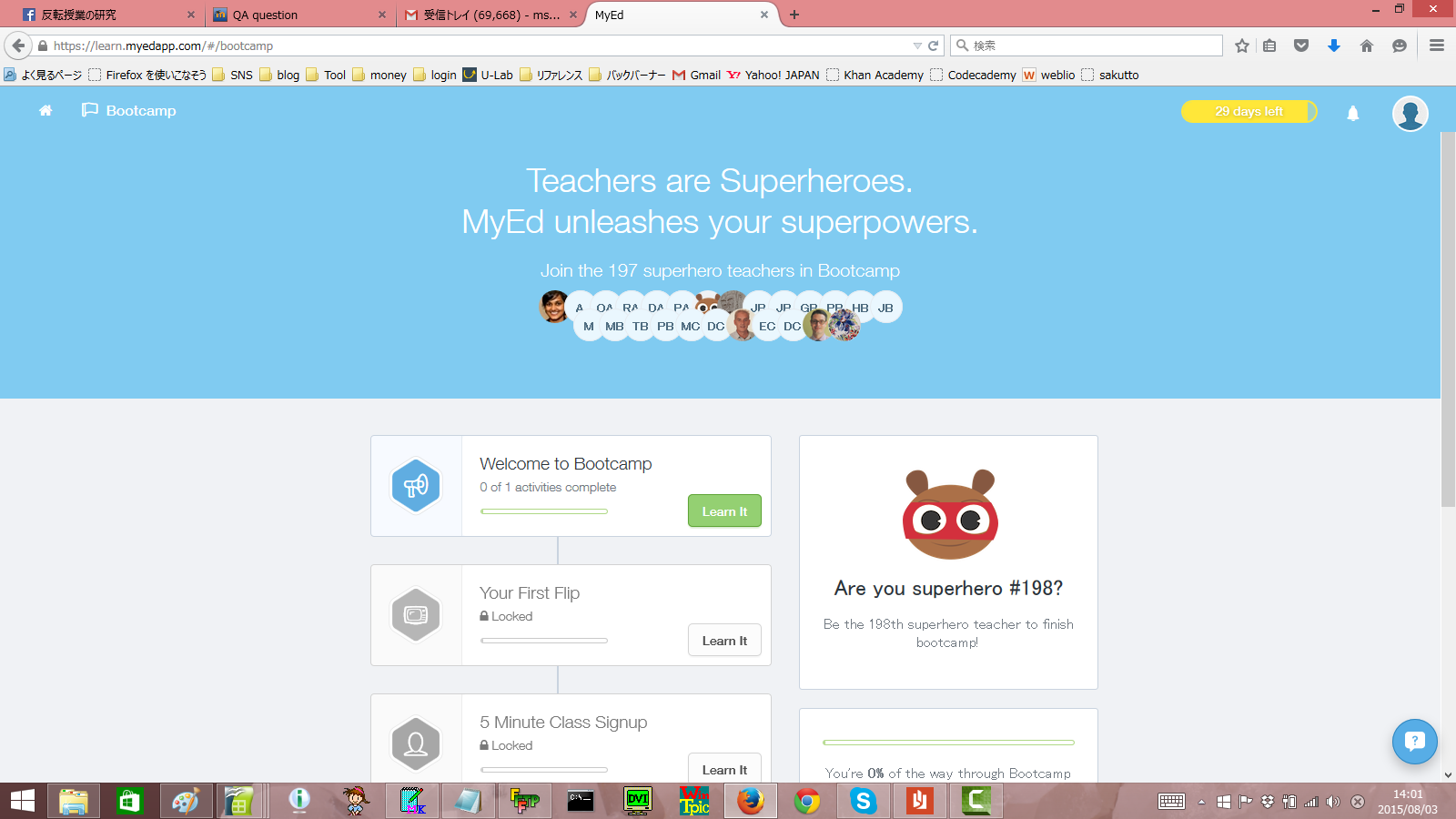

自分たちが知らないことを伝えられないのではないかって「反転授業の研究」で問いかけて、組織の枠組みを超えて、オンラインでグループワークをやったり、コラボレーションで価値創造することを始めたんです。

ドリカムプランのときはいかがでしたか?

ドリカムをはじめたときに、生徒をもっと社会に出さなくちゃって思いましたね。

極端な話、郵便の書留さえ分からない。

受験票を出しに行くときに、書留にしなさいよっていっても、「何ですかそれ?」って言われたりするんです。

社会から隔離された学校じゃいけない。もっと社会に出ようよという考え方がありました。

どういう社会になるのかということは、予想はしつつ、でも、誰もわからない。

ドリカムは、偏差値で大学に行くのがおかしいよ、偏差値が合うからこの大学に行くという選択を止めて、自分のやりたいことをやろうよ、というメッセージだったんです。全国の高校の先生たちも内心そう思っていた、だから広がっていったと思います。

具体的には大学で何が学べるのかということを調べてみるところから始めました。

ドリカムを始めたころは、「ドリカムプランって何ですか?」と聞かれて、私たち自身が答えられなかったんです。

足で稼ぐ進路指導なんて言われたりしていました。笑

観念的な志望動機ではなく、具体的な志望動機を作るというような説明をしたりしていたんですが、これがドリカムの完成形だというものはずっと分からないまま、手作りし続けていたんです。

そういう意味では、未来から振り返ってああだこうだということは言えるんでしょうけど、そのときは、現在進行形しかない。

ちょっと先の未来がこうなっているかな?こうなればいいんじゃないかな?みたいなことを考えるんだけど、それは存在しないから、自分たちで創っていこうって。

それしかなかったですね。

ずっと創り続けていたから、ドリカムをやっているとき、自分のことを道路工事の現場監督みたいなものだと思っていました。

道がないところを切り開いて、道を作っていくようなことをやっているなと思っていたんです。

これは、僕がアクティブラーニングについて感じていることと強くシンクロしました。

これから知識基盤型社会が来ると予想されるから、そこへ適応するためにアクティブラーニングがあるのであれば、社会から期待されている形が変わっただけで、社会の期待通りにはまり込んでいくという構造自体は維持されているのではないかと思うのです。また、適切な授業の型があるという考えも生まれてくると思います。

でも、和田さんは、未来を予想はするけれど分からないのだから、現在進行形しかないということで、自分たちで創っていくわけです。そして、その試行錯誤を身近に見ている生徒たちも、その背中を見ながら、自分たちで未来を創っていくことを学んでいたのではないかと思います。

ドリカムプランの形ではなく、ドリカムプランというものが出来上がっていく発展途上のプロセス自体が、生徒の主体的な学びを促していったのではないかと思いました。

想いを言語化して、周りを巻き込んでいく

――ドリカムプランを立ち上げたときは、最初から4人チームだったんですね。それは、強みですね。

その4人のうちの二人が同じ学年、残りの二人が上の学年だったんですよね。

宮崎西高を訪問した夜、宮崎で、夜中まで4人でワーワー話したのが、一番の決め手になりましたね。

帰ってきてからは、周りの先生たちにも、ずっとその話をしていましたし、

授業に行っても、生徒に向かって1時間じゅうその話をしていました。

自分のマインドセットがものすごく変わったという興奮があって、

みなさんにそれを伝えたいという気持ちだったんです。

生徒たちにも、今からこういう教育をするからね!という学年集会を開いたりしていました。

一人でやるんじゃなくて、うなづいてくれる相棒がいるのが助かりました。

あとは、学年の10人の先生が、ドリカム開発チームになったんです。

一人ではできないので、一緒にやれるチームがあるというのは大事なことですね。

当時、「どうやって組織化したんですか?」「一人でやるんじゃなくて、学年全体とか、学校全体でやるのにはどうしたらいいですか?」という質問を、よく受けました。

―― 国語力が何のために必要になるのかが、大人になるまで分からなかったんですけど、和田さんを見て、腑に落ちたんです。反転授業の研究のオンライン講座は、発展途上なので、言語化されていない活動がいっぱいあって、モヤモヤの中で進んでいるんですが、それを、を和田さんがぐんぐん言語化してくれるので、その言葉を借りながら、自分も表現できるようになっていきました。

表現ができると、想いを伝えられるから、周りが動いてくれるようになりますよね。

私は、言葉は現実を創るという言い方をしています。

ドリカムという言葉を言って形にしたことで、生徒自身の夢を実現するんだ、そのために高校があるんだという考えが生まれました。

また、ドリカムプランという言葉が、生徒の進路学習という概念を登場させました。

だから、言葉が、いろんな混沌の中から一部を切り取って、意味を与えるんだと思います。

それをするのが、国語を仕事にしている人の役割かなと思います。

特に、新しい概念を生み出すときって、言葉によってしか生まれないし、言葉によってしか伝わらないと思っているんですよね。

―― それを、和田さんが体現しているのを見て、そういうことのために国語力があるんだなというのがよく分かったんですよ。

僕も、今の仕事は、ほとんどそこが中心になっているので、うまく自分の考えていることを表現できたときに、うまく伝わって、人が動いてくれたり、協力してくれたりするので、言葉で表現すると言うことの重要性を痛感しているんですよ。

考えていることを言語化することが、思考そのものだし、思考の整理になると思います。

だから、思考力、判断力、表現力は、本当に大事なセットだと思っています。

未来を創っていくフロンティアでは、まず最初に言葉にならない直感があって、そこから試行錯誤的な活動が始まり、やっているうちに何となく分かってきたことを言語化していくことで土台ができて、また先へ進めるようになるというプロセスが回っていると思います。

和田さんの言語化力が、未来を創っていくフロンティアにおいて大きな役割を果たしているのを目の当たりにして、表現することがなぜ大切なのかが、今までよりも一段と理解できたように思います。

生まれ育った環境が言語化力を育んだ

―― 和田さんは、言語化力や思考力を、どうやって鍛えてきたんですか?

これは、生活と動物的な勘みたいなものですね。

私の父が、吃音だったんです。父の男兄弟5人はみんな吃音で、女兄弟4人はものすごい早口。

私の実家に行くと、おばさんたちがすごい早口で話すので、夫が聞き取れないくらいなんです。

父が吃音だったため、私は子どものころから、父が思っていることを「お父さんこういうことよね」って代弁していたんです。

それと、父が9人兄弟で、男の中では末っ子なんだけど、祖父の会社の跡を継いだんです。だから、ものすごい大家族と、たくさんの会社の人に囲まれて暮らしていていたことも影響していると思います。

親子水入らずといったような空間を体験したことがなく、絶えず誰かがいるわけです。

そうすると、ものすごい複雑な人間関係や、口には出さない思いというものがあって、それを小さい頃から眺めて育ったんですね。

橋田寿賀子の『渡る世間は鬼ばかり』を地で行くような生活だったんですよ。

私がどうして国語の教師になったのかなと考えると、言葉にはならない人の心を読む、人間関係を読むということを、生活の中で無意識に鍛えてきたことが関係しているのかなと思います。

場をファシリテートするときに、そこで起こっていることに対する洞察力こそが、大事だなと思います。様々な小さな兆候があり、それらを注意深く観察し、フィードバックを送っていくことで次の展開が生まれてくるからです。

言葉にならない思いが複雑に絡み合う環境が、国語の教師としてだけでなく、場を創ってプロジェクトを立ち上げていくリーダーとしての資質を育んできたのかもしれないと思いました。

我流アクティブラーニングの国語の授業

―― 和田さんは、生徒が主体的に学ぶこと、主体的に生きることを大切にされていいらっしゃいますよね。我流でアクティブラーニング方授業をされていたということですが、どのような授業だったのですか?

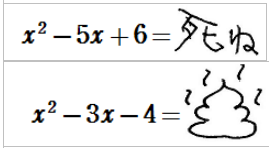

私のAL型授業は、オール質問です。

国語・古文の場合、教科書本文でテスト問題を作り、解答、口語訳とともに配布します。

生徒は各自で解き(友達相談可、立ち歩き自由)、わからない箇所があれば挙手します。

私がそこへ行き、生徒に誘導質問をしながら、生徒が答を自分でgetするまで伴走し、生徒が言えれば一丁上がりです。

別のところから同じ箇所の質問挙手があれば、その一丁前の生徒(弟子)が行って説明します。

周りに集まってきている生徒もそれを聴いています。

その孫弟子がまた玉突きのように挙手している生徒のところへ出張説明、という具合でした。

進度は各自の責任で、メインの大問は4、5人で島を作ってグループで考えさせて発表というのが基本型でした。

現代文も漢文も基本型は同じでした。

―― 生徒が今までに受けてきた授業と全く違うものだったと思いますが、生徒は、どのようにしてそれを受け入れていったのですか?

4月のオリエンテーションで授業の型について、なぜこんな型の授業をするのかを説明しました。

それでも4月には「なぜ教えてくれないのか?」という生徒の質問が出てきますが、「だって、受験するのは私(教師)じゃなくてあなた(生徒)。試験本番の時誰も教えてくれないよ。社会に出たら先生いないよ。自分でやらなくちゃ。その訓練。教えてもらうのではなく、自分で考えてみよう」というようなことを繰り返していました。

かなり乱暴な導入ですが、これくらい荒療治でないと生徒は「先生から教えてもらう」というパラダイムからは脱却できません。

―― 授業をするときに、どんなことに気をつけていましたか?

学習するのは生徒自身であるということと、説明する人が一番理解するということ。つまり、表現と理解は一体ということです。

それを実現するために、先生は答えを言わずに、生徒が答えにたどりつくよう、誘導質問を、順を追いつつするようにしていました。

そして、生徒が答えにたどり着いたら「今、自力でわかったね」とほめまくる。

さらに、質問してくれたことにお礼言う。「あなたの質問はみんなの疑問。よくぞ質問してくれた」

生徒が間違っても「良い間違いしてくれた。皆もこの落とし穴に落ちるところだった。未然防止になった」などと言っていました。

「間違うのは恥ずかしいことではないよ。おもいきって自分の考え言ってみて」

「答えもらって喜ぶのはサル、答え書き写すのもサル。どうしてこうなるのか考えるのが人間」

などとも言っていました。

また、生徒が自学しやすいテスト問題プリントを工夫して作っていました。

和田さんのAL型授業には、主体的な学びを支援するためのエッセンスが溢れています。4月にマインドセットを変えるための話をするところから始まり、望ましい行動に対して丁寧にフィードバックを与えていくことで、道を示しているところが、とても参考になります。

「表現と理解は一体」という考えに基づき、どうやって教えることを授業内に取り入れるのかということから、弟子、孫弟子が生まれて学び合いをしていく仕組みが生まれたりするなど、この授業スタイルも、和田さんが、試行錯誤をしながら熟成していったものなのだなと感じました。

ドリカムプランとアクティブラーニングを繋げるもの

―― 今、アクティブラーニングや反転授業が注目されている状況って、ドリカムプランがやろうとしていたことを、らせんを描いてまためぐってきたような感じですよね。僕たちが、反転授業と出会って学び始めて、いろんな考え方と出会ったりしていて、そのなかで和田さんと出会って、今、僕たちが考え始めたことを20年前にやっていたということに驚いたんですよ。

私にとっては、既視感がありますね。20年前にそれをやっていましたというような感覚があります。

ドリカムとアクティブラーニングが繋がる芯は何かなと考えたら、結局、主体性の育成だと思います。

それが、ドリカムという形を取ったり、アクティブラーニングという形を取ったりしているんだけど、私がしたいのは、主体性の育成なんだなと思います。

それは、私が、人から何かやらされるのが、とても嫌いだから。笑

だから、自分のやりたいようにやりたいよって。

人生は、自分のやりたいようにやるために生きているんじゃないの。

だから、自己満足で十分よ。自分を満足させればいいじゃない。

自分の主体性を大事にしたいし、相手の主体性も大事にしたいというところが中心にあるのではないかとこのごろ考えています。

和田さんがおっしゃるように、自分の主体性を大事にし、相手の主体性も大事にすることを中心に据えて、アクティブラーニングや反転授業、キャリア教育などを展開していけば、それぞれが、それぞれのやり方で輝くことができるような社会の在り方が見えてくるのではないかと思いました。

未来を創るフロンティアは、常に現在進行形

―― ドリカムプランが立ち上がったときって、試行錯誤の連続といったプロセスだったと思います。反転授業の研究のオンライン講座も、まさにそういうプロセスをたどっています。

僕は、この発展途上のプロセスに、たくさんの人を巻き込みたいんですよ。

運営ボランティアという人たちが、実は、一番、アクティブに学べる状況にあるんですよ。

集客の苦しみとか、どういう言葉を発信すれば周りに伝わるかとか、Moodleをどのように設定したら分かりやすいかとか、いろんな試行錯誤をシェアしていくんですけど、講座を受講した皆さんには、こんどは、作る側に回ってもらいたいって思っているんです。

そうすると、受講者として経験した視点からアイディア出してくれたり、自分からやることを見つけて動いてくれたりするし、受講者と運営の垣根が低くなるので、受講者もアクティブに学びやすい状況になってくるんです。

受講者が、順に、運営ボランティアになって、広がっていくとおもしろいなぁと思っているんです。

そのプロセスこそが学びですよね。

きれいにできた結果よりも、その途中の産みの苦しみみたいなところこそが、面白いんじゃないかな。

ネットの講座が、出来上がった大企業みたいなものになってしまったら、もう大企業病になってしまう。

だから、私は、そういう意味で、完成せずに、ずっと成長し続けるほうがいいんじゃないかなって思います。

生命体って、そういうものですよね。

―― 一つ進むと、すごく先の未来までは見えないんですけど、ちょっと先が見えるんですよね。

そうそう。次の扉が開くんですよね。

―― 今回は、オンライン講座で生活できるような人を作ろうと思ったんですよ。

今、いろんな理由で体調を悪くしたりして、働くのが難しい状況になる人というのがいたりするんですよ。それを、一時的にでも、収入面で支えられたらいいなと思ったときに、「反転授業の研究」だけだと、年間6回が最大なので頭打ちになるなーと思い、ここのノウハウを持って、外とコラボしていくしかないなと思ったんです。そして、そのためには、僕が運営を手放す必要があると思ったんです。

運営を手放すことを決めて、コラボする相手を探そうと思って目を外へ向けたら、パタパタといろんな扉が開いていきました。

田原さんは、今、体調を崩した人が、ネット果樹園で収入を得られるようにっておっしゃってましたけど、私は、これを知ったときに、老後を考えたんですよ。

私が、今みたいに遠くまで行って活動できなくなっても、ここで先生をすればいいって。

私はあと5年で定年なんですけど、ネット上でベテランの学校の先生たちを集めたお助け講座のようなものを作るというのに可能性を感じましたね。

子育てしている女性とか、家を空けられませんというひとに、夜9時半からやるオンラインの相談室みたいなものを、ここでできたらいいなーと思いました。

和田さんとお話していると、「同じ絵を見て話している」という実感があります。僕が今、現在進行形で体験していることについて話をすると、同じ種類のことを体験した和田さんだからこそのレスポンスが返ってきて、どんどんシンクロしていきます。

和田さんが経験をシェアしてくださることで、僕たちが進みやすくなり、逆にオンライン講座の経験を和田さんに提供していくことで、和田さんの豊富な経験を広く役立てることができる状況を生み出していければ、win-winの関係を生み出せそうだと思いました。

身を捨ててこそ、浮かぶ瀬もあれ

私が田原さんに感心したのは、これをビジネスとして成り立たせるということを考えているところなんです。

私は学校の先生をしているけど、父が商売をしていたのと、一族がみんな商売人で、私が最初のサラリーマンなんです。

「生徒がこれだけ合格したよ。」と父に言うと、

「それでお前の給料はいくら上がるんだ?」と言われたりしていたんですよ。笑

だから、ここに新しいビジネスの形があるんだなって思ったんですよね。

でも、ビジネスを前面に出すとうまくいかないということを、これを見て思ったんですよ。

―― 本当に、そうなんですよね。

田原さんが書いていたけど、前回のファシリテーションの講座のときに、いったん、構えをリセットしてやったらうまくいき始めたというのを知って、そこで、一度、お金のこととかを取り下げたんじゃないかなって思ったんですね。

儲けることをいったん離れて、まずは、本当にやりたいことは何なのかということを形にしたら、後からそれにお金がついてくるという感じじゃないかと。

生徒に目先の合格を願っているうちは、まだまだよーみたいなのと似ているなと思いました。

合格、不合格を超えたところにあるものをつかんだときに、合格がおまけでついてくるって、私はよく言っていたんです。

―― お金を稼ぐことと似た構造を持っていますよね。

本当にそういう手放しがあったんですよ。「反転授業の研究」に大きな労力をかけるようになってきたこともあって、そこで収入を得られるようにならないと苦しいなと思って固執していたんですね。そこを手放したことで、はじめて、周りの人が共感して加わってくれるような動きになったんだなって思います。

お金のことが前面に出ているとギラギラして、寄ってくる人も寄ってこない感じになりますよね。

「身を捨ててこそ、浮かぶ瀬もあれ」ということわざがあるじゃないですか。一回、ぼーんと身を捨てなくちゃいけない。身を捨てると何かつかめるものがあるといつも思うんです。

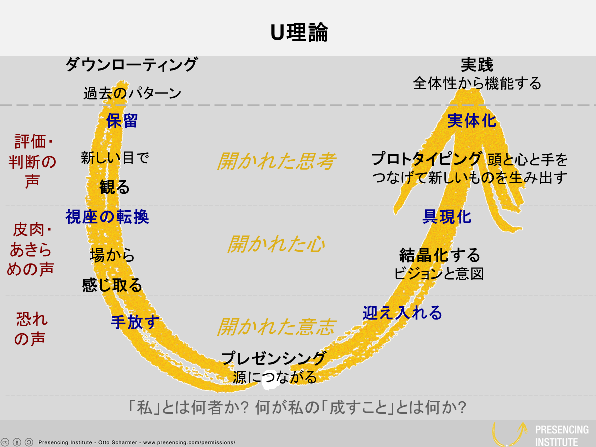

前回のファシリテーション講座の後、U理論に出会い、手放しと、その後の結晶化のプロセスが非常によく説明されていると思いましたが、これは、きっと、過去に多くの人が繰り返し経験してきてことわざにもなっているような普遍的なプロセスなのですね。

身を捨てた経験がある人は、同じような状況になった時に、自分の理解の範疇に収まらないことに対して、世界を信頼して身を投げ出せるようになるのではないかと思います。

そして、それができると、殻を破りながら大きく成長できるチャンスが生まれるのではないでしょうか。

一斉に変化することを求めずに多様性を認める

―― 今、時代が大きく変化していることを実感しています。僕が、「反転授業の研究」でやっているようなことを始めたのは、たった2年前なんです。状況が変わって、マインドセットが変わると、いろんなものが次々に現れてくるんだなって驚いています。

絶えず変化していきますよね。

諸行無常という言葉を国語で教えてきましたけど、やっとこの頃、一瞬たりとも同じものはなくて、ずっと変わっていかなければいけないんだということを言っていたんだということに気がつきました。

―― 僕は、その流れをキャッチする人としない人は、どこが違うのだろうかって考えるんです。

自分と外側の接点に現実があると思うんですが、うまく流れに乗る人は、自分だけじゃなくて、外側だけじゃなくて、接点の部分で、その時々に出てくるものをうまくキャッチして流れに乗っていくように見えるんです。

私は、みんながみんな、その流れに乗れたりしなくてもいいんじゃないかと思います。

それは、その人の在り方なんじゃないでしょうか。

だから、こんなにいいことだから、どうしてみんな、分からないの?って言っても、たとえば、それが分かる人は3割とか4割いたら御の字で、7割の人は出来上がったものを享受するタイプなのかなって思います。

でも、それはそれで、そういう存在も必要だと思うんですよね。

ルーティンをがっちりやってくれている人がいるから、新しいものにチャレンジできるというか。

クリエイターとか、イノベーターとかいうタイプもいれば、そうじゃないタイプの人もいて、向き不向きがあるもんだなって思います。

――確かにそうですね。僕は、ついついみんなにやってほしいって思いがちなんですよ。

その人、その人のスピードというものがありますよね。生徒の進路指導していても、その子が気がつくというか、目覚めるというか、本気になるというか、そのタイミングがどこでやってくるかは、本当に人それぞれなんですよね。

教師としては、みんなに一斉に速く火をつけたいわけですが、やっぱり、来るべきタイミングというものがあって、待たなくちゃいけないなって思います。

意欲の大量生産みたいなものはできないなって感じています。

いろんな刺激を与えることはできたとしても、あとは、本人のスピードに任せなくちゃいけないかなって思っていますけどね。

――予備校で一斉講義型の授業をやっていたときには気がつかなかったんですけど、AL型の授業をやるようになって、はじめて生徒の個性とか多様性に気がつくようになったんです。

フィズヨビで学びあいの夏期講習をやったときに、学びあいに入らない生徒がいたんです。

どうして学びあいに入らないのか、入ればいいのに!と思ってメールしたりしていたんですが、一人で学びたいって言うんです。ハンドル名もよく見たら「一人で学ぶのが好き」でした。笑

こういうのも多様性として認めなくちゃいけなかったんだなって気づきました。

自分が「学び合い」という一つの形にこだわっていて、そこに押し込もうとしていたんだなって。

アクティブラーニングの研修会でも、その質問が多いですね。一人が好きな子をグループワークに参加させるべきかどうかって。

小林先生もよく話をされるけど、それはそれで、一人でいいんじゃないですかって言うんですよ。

少しずつソーシャルスキルトレーニングとして、周りと話ができるようになっていけばいいんじゃないですかねって。

いろんなタイプの人がいて、それぞれ、自分のやり方で、自分のやりたいようにやりたい。

―― 一斉講義をやっていたときは、そういうことに気づかないで済んでしまっていたんですね。

今日、職員研修会で話をしたのは、ヒドゥンカリキュラムのマインドセットにいかに私たち教師が強く捕らわれているかということでした。

学校で先生が一斉講義をして、生徒は黙ってそれを聞くものだという価値観の中だけで生きてきたので、多様性ということに気づかないんじゃないですかね。

それは、強者の論理というか、元気な人は、病気がちの人の気持ちが分からないのと同じで、自分が病気になってはじめて、こんな考え方や感じ方というのがあるんだなって思うじゃないですか。

だから、一斉講義をやっているなかで、多様性に気がつくというのは難しいと思います。

これは、前に出てきた和田さんの言葉「自分の主体性を大事にし、相手の主体性も大事にすることを中心に据える」ということと関係しています。

相手の主体性を大事にするということは、気づきが起こるタイミングや、進んでいく方向性もそれぞれなのだということを認めて、それを前提にして授業を進めていくということになります。これが、一斉講義からAL型授業へ転換するときに教師に起こる大きなマインドの変化かもしれません。

新しい共同体が生まれる瞬間に私たちはいる

―― ワールドカフェを作ったアニータ・ブラウンが、集合知の重要性を繰り返し述べているんですよ。いろんな複雑な問題を解決するために、ワールドカフェは、集合知にアクセスするための1つのメソッドなので、それを学んで、集合知によって問題解決して欲しいというメッセージを発していたんですね。

和田さんの中では、集合知は、どのような位置づけになっていますか?

私がアクティブラーニングの研修会とか、いろんなところで使っているキーワードは、互恵、共創、集合知なんです。

大学受験は、一人でやっているじゃないですか。生徒は一人で勉強して、自分さえ合格すればよいという側面が大学受験の中にあると思います。

アクティブラーニングが画期的だなと思うのは、みんなでよくなるという考え方があるところ。自分一人が幸せになるのではなくて、みんなで幸せになりましょう。そのために、協力しましょうということを目指しているところです。新しい共同体が生まれる瞬間に私たちはいるんだなというふうに思っているんですよね。

一人でやるより、みんなでやったほうがいい答が出る。

みんなで発表するほうが、発言しやすい。

世の中複雑化すれば、個人の頭の中だけでは無理だと思います。

これからは、集合知のほうに行くと思うんですが、そのスタートが、アクティブラーニングなんじゃないかなって思います。

生徒たちのリフレクションカードを見ると、みんなでやるとよく分かったとか、助けてもらってよかったとかという感想がどんどん出てきます。協働したり、協力したりすることの幸福感を感じられるんです。

一人でやっていると孤独で不安なんですけど、仲間がいると心強いんです。

集合知のよさを、アクティブラーニング型の授業の中で、一部の先生や生徒が少しずつ少しずつ分かり始めるんです。

そういう生徒が増えてくると、「何でも協力してやろうよ」というような「勉強の部活」みたいなものが生まれてくるんじゃないかなって期待しています。

――「勉強の部活」って分かりやすい表現ですね。

勉強に限らず、仕事のプロジェクトチームも協力してやろうよということなんですよね。

そして、それが、とても幸せなことなんですよね。

私は、このオンライン講座に参加して、何が幸せなのかというと、そういう仲間というか、友達にいっぱい出会えたということなんです。

無条件に信頼できるんですね。

たとえば、腹の探りあいとか、お互いの嫉妬のドロドロみたいなものがあるのがこれまでの世の中、そういうものを全然感じない仲間は、本当にありがたいことだなって思います。

―― どうやって、今の状況が生まれているのかはよく分からないんですが、志の部分で集まってきて、人が入れ替わっても、ちゃんとそんな感じになるんですよね。

みんながオープンマインドで、ものすごく受け入れてくれるし、親切にしてくれる。

集合知を作っていく仲間とか集団とかは、とても人類に幸福を与えると思います。

少なくとも一人じゃない、困ったときはここに頼ろう!その代わり、自分も人のお役に立とう!という互恵の考え方がどんどん増えていくんじゃないかなって思います。

僕は、40歳を超えるまで、「協働したり、協力したりすることの幸福感」ということを感じたことがありませんでした。でも、「反転授業の研究」のオンライン講座で、その幸福感を体験し、マインドセットが劇的に変わりました。

その結果、僕たちが感じているこの幸福感を広めていけばいいんじゃないかと思いました。

まず、教師が体験し、それを、生徒がAL型授業で感じることができるようにしていけば、生徒は、将来、その幸福感を求めていくようになるのではないかと思い、社会を大きく変えていく具体的なイメージが湧きました。

和田さんが、アクティブラーニングやドリカムプランを通してたどり着いた結論と、僕たちが感じていることとが一致していたことで、さらに確信が深まりました。

和田さんがおっしゃっているように、今は、まさに「新しい共同体が生まれる瞬間」に立ち会っているのだと思います。

新しい共同体が生まれるためには、マインドセットの変化が不可欠で、そのためには、今後、何度も、ぼーんと身を捨てなくちゃいけない状況が出てくると思います。

和田さんのようなパイオニアが、グループ内にいてくれることが、今後も大きな助けになると思います。