こんにちは。「反転授業の研究」を主催しています田原真人です。

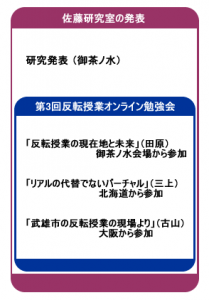

第7回 反転授業オンライン勉強会の日程が決まりましたので、お知らせします。

テーマ「対話と集合知、学習する組織」

3月26日(水)22:00-23:30

現在の社会構造について考えると、工業化社会から知識基盤型社会へのシフトしつつあると言われています。それに伴い、組織のあり方が、ピラミッド型からフラットなアメーバ型へシフトしていく傾向があります。

アメーバ型組織では、リーダーが意思決定を独占的に行うのではなく、各メンバーが協力して集合知を創り出して行くスキルが重要になります。

そのような社会に適応するために、学校教育でも「21世紀型スキル」を育成する取り組みが始まっています。

21世紀型スキルの育成を教科教育の中で行いたいという理由で、アクティブラーニングを授業に取り入れている先生方がいらっしゃいます。さらに、グループワークの時間を確保するために授業部分を宿題にして授業外に出すと「反転授業」になります。

これが、反転授業と21世紀型スキルの関係性です。

しかし、予備校で働いてきた私自身も含め、反転授業に現在関わっているみなさんの多くは、旧来型の組織に所属し、21世紀型スキルに必ずしも親しんでいないのではないかと思います。

そのような状況の中、「多様性のある森を育てる」を合言葉に、Facebookグループ「反転授業の研究」を立ち上げました。

ここに様々な属性の方が集まり、活発な対話をすることによって、オンライン上に集合知を発生させようと考えたのです。

そして、また、このFBグループは、私たち自身が、「どのようにすれば集合知を発生させることができるのか」という課題に一緒に取り組む場でもあります。

FBグループの対話を通して、個々がどのように振舞えば、集合知に近づくことができるのかを学び合い、その体験を、それぞれの現場にフィードバックしていくという循環を作り出せたらと思っています。

これが、今回のテーマを、「対話と集合知、学習する組織」とした理由です。

登壇者紹介

福島毅さん「学ぶことのそもそも論とこれからの方向性」

(プロフィール)

ワークショップデザイナー、Link and Create 代表、一般社団法人 子供の成長を環境を考える会理事、日本橋学館大学非常勤講師、柏まちなかカレッジ 副学長、NOBフューチャーセンターディレクター・特任スタッフ、カードリーディングマスター、気象予報士・防災士。

ブログ”教育のとびら”、”異星人思考法”、”日本と世界の新しい提案”主宰。

大学・大学院で地球物理学(特に地震学)を専攻。

日立製作所で2年間システムエンジニアをした後、千葉県立高校教諭として23年間勤務。

そののち、2013年4月より独立し、教員研修や学校改革など教育系の仕事や各種ワークショップのデザインや実践などを行っている。

高校教諭時代は、行徳高校情報コースの立ち上げや行徳地震前兆観測プロジェクト、東葛高校リベラルアーツプログラムなどを主導した。

現在は、複雑化する社会の問題解決や持続可能な地球にするためのデザイン、これからの人間のありようや成長などに興味を持ち、これらに関するワークショップやプライベートセッション(カウンセリング、コーチング)なども行っている。2014年2月より、”どんぐり教員セミナー”の動画をYou tubeで配信。スマホで見られる無料5分動画の制作に力を入れている。

趣味はスピリチュアルな探求やカードリーディング・クリスタルボウル演奏など。

著書に、「イントラネット100のアイデア(正高社)2000年」「教科「情報」実習へのフライト(日本文教出版社)2001年」

ブログサイト 教育のとびら

動画 どんぐり教員セミナー

著者のサイト Link and Create

(内容)

テーマ1「学びを全体設計から考える」

そもそも学ぶ目的や意義は何なのでしょうか? ”教育”という言葉は、そのニュアンスから教えるツールや方法論から入りがちなのですが、そもそも何を目的とするかを押さえておき共通認識とする必要があります。そうしないと知らず知らずに全く違った目的地をめざし、「ゆとりか学力か?」という不毛のイシューからやり直したりシーソーのような議論が数年ごとに起きるのです。まさに学びの全体性・設計を俯瞰する時期に来ていると思います。こうしたことについて前半で議論したいと思います。

テーマ2「教師のファシリテーション能力開発」

反転授業については、予習動画やICT活用の話題が先行して話題になっていますが、やがて肝となってくるのは、生身の生徒が集まっている教室という場で、教員がどんな授業展開をするのかということ。授業設計の技術やファシリテーション能力が問われてくると思っています。後半では、授業に対話を持ち込む上での注意点や今後の課題について皆さんと議論したいと思っています。

福島さんのインタビューはこちら(予習課題あり)

鈴木利和さん「学習チームをいかにつくるか」

(プロフィール )

組織コンサルタント

合資会社ベルノート

Global Proactive Partners(ベトナム法人)

一般社団法人 地域エネルギー創発ネット

ニックネーム :ありえる(ありえないをありえるに)

ミッション :メンバーの目がやりがいで輝いている、『全員が主体性を発揮する創造的なチームのネットワークづくり』

ここに至るプロセスは、中村さんのeboard応援のプロセスで書かせていただきました。 →こちら

大学のボート部時代の経験が決定的で、それ以来、ずっと取組み続けています。

大学のボート部で経験した意図しない結果から、環境のデザインがうまくいくと、誰も強制することなく(リーダーがいなくても)主体性を発揮するようになるという体験をしました。

その体験を再現するために、リクルートに入社。

コーチングの事業化のために東京に転勤してきた際に、組織研究の研究員になり、大学院に進学したところで、田坂先生の複雑系の組織論に加えて、知識創造の方法論の紺野先生に出会う。

ここで、JICAのプログラムづくりに関わることで、個人・組織・地域・国に共通する「お金」による支配-従属関係があることに気づく。自ら価値創造しなければ、お金に支配されることになる。

やりたいことで、人の役に立ち、生活が成り立ち、世の中に影響を与えるネットワークをつくると人生が終わる日まで愉快に過ごしてゆけるのに、ピラミッド組織に雇用されて給与所得者になることで、孤立して消費者になってしまっているのではないか?

では、どこからとりかかるのか?

多くの個人が所属している組織を変えよう。プロジェクトでチームで価値創造するメソッドを学び、働いている人が幸せな会社を増やそう。その人達が学校教育に関わってゆく道をつけようと考え、その手段として反転授業に期待しています。

ちょうど、3月15日~21日にかけて、自分のやりたいことを明確にし、仲間と出会ってチームを

つくる場の発掘と相互連携の旅をしています。

http://www.machienergy.net/

(内容)

プレ

事例を参考にしながら、

所属している対象の場が創造的になるような<学習チーム>をつくる環境デザイン、役割(ロール)・ツール・ルールの「仮説」を考える。

オン

事前にいただいた「仮説」にコメントをさせていただく形で進めます。

アフター

実際に組織で実践しようという方でfacebookグループをつくって、実践報告をしあい学び合いながら進めてゆきましょう。

この環境のデザインというのは、ある種のゲームバランスのようなものです。

人の幸福感は、人間の基本的な欲求である「関係性」「有能感」「自律性」の充足度と相関が高いと言われています。ロール・ツール・ルールを工夫して、「関係性」「有能感」「自律性」が充足されれば、金銭的報酬などの外発的な動機づけをしなくても、自律自転するようになります。

国の政策や企業の制度設計など、変数が増えて複雑にはなりますが、基本的には似たようなものだと思います。

私のボート部での体験にはこのような変数がありました。

共通の目的・価値観、目標がある。

外部に競争相手がいる。

参加者が自らの意志で参加している。

※小チームに分かれる。

※チームはどのように取り組むのかは自分たちで決められる。

うまくいっていることをフィードバックする数値がある。

※記録をつける。

※定期的に数値の測定がされる。

※月に一度は事例にまとめて共有する。

ロール

※チームメンバー

保健体育センター(測定者)

製薬会社(プロテインの実験者)

ツール

プロテイン、記録ノート

ルール ※小チームに分かれる。

※チームはどのように取り組むのかは自分たちで決められる。

※記録をつける。

※定期的に数値の測定がされる。

※月に一度は事例にまとめて共有する。

「自律性」チームはどのように取り組むのかは自分たちで決められる。

「有能感」自分たちの仮説があたって、数値があがってゆくこと

「関係性」小チーム内での密な人間関係、自分の貢献が見えやすい

結果をして語らしめる形式で、この3つが相互に補完しあい、高めあってゆきます。

今日の社会の問題は、内発的動機を無視して、利益を目的化し、効率化重視でピラミッド組織による強制と抑圧と金銭的動機づけにより、人間疎外が起きているところにあるのではないかと考えています。ピラミッドで優位を得た人間は、状況を固定化しようとし、劣位の人間は、さらに弱いものを叩きます。相互にストレスフルで、解消するための娯楽にますます時間とお金を必要とする悪循環がおきているのではないでしょうか?

鈴木さんのインタビューはこちら

予習課題はこちら

課題の提出はこちら

福嶋史さん「学習する組織のリーダーになろう!」

(プロフィール)

一般財団法人クマヒラセキュリティ財団、未来教育会議 実行委員、わかりやすいプロジェクト(国会事故調編)事務局

1987年生まれ、早稲田大学教育学部卒業。

高校生の頃から、いじめや不登校の問題解決に取り組む。

大学在学中はNPO法人Learning for All、Teach For Japanにて様々な困難を抱える子どもと向き合い、学習支援に従事する。また教師のリーダーシップ育成のため研修開発にも携わる。

大学卒業後、民間企業に就職するが、日本の子ども達に21世紀を幸せに生きる力を届けたいという思いから、2013年6月にクマヒラセキュリティ財団に転職。

現在、オランダで開発されたシチズンシップ教育ピースフルスクールプログラム、『学習する組織』に基づくリーダーシッププログラムを展開している。

ピースフルスクールプログラム:http://peacefulschool.kumahira.org/

未来教育会議:http://miraikk.jp/

わかりやすいプロジェクト(国会事故調編):http://naiic.net/

(内容)

テーマ1「メンタルモデルを理解し、世界を広げよう!」

テーマ2「リフレクションを通して、真の学習者になろう!」

福嶋さんのインタビューはこちら

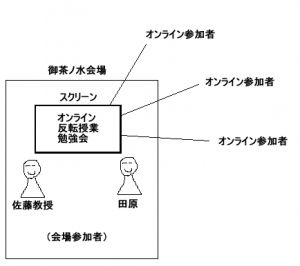

第7回 反転授業オンライン勉強会「対話と集合知、学習する組織」

日時 3月26日(水) 22:00-23:30

会場 Web教室システム「WizIQ」

参加費 無料

席に限りはありません。カメラ&マイクなどは必要ありません。

初めて入室される方は、少し時間がかかる可能性がありますので、余裕を持って入室してください。

お申し込みはこちら

登壇者 住ノ江修

登壇者 住ノ江修