反転授業の研究代表の田原真人です。

今日は、『なぜ「教えない授業」が学力を伸ばすのか』を読んで感じたことを書いてみたいと思います。

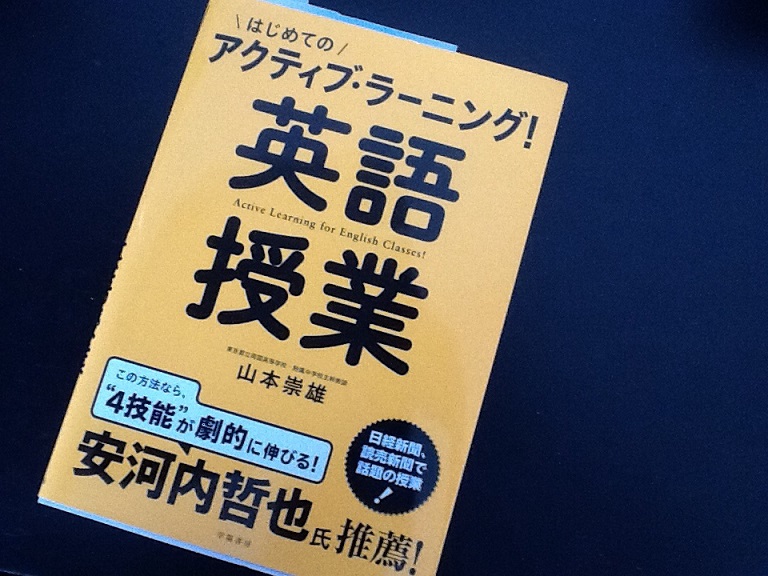

私が東京都立両国高校を訪問し、著者の山本崇雄さんの英語の授業を見学したのは2014年の12月のことです。

新聞で両国高校の取り組みが紹介され関心を持ち、一度、見学させていただこうと思ったのです。

見学したいと思った理由は、もう一つありました。両国高校は私の母校であり、その母校が新しい学びのスタイルを取り入れているということで、ぜひともこの目で見て見たかったのです。

実際に授業を見学し、両国高校の先生方とお話しする中で、根底にある想いの部分で共振、共鳴してしまい、次のブログ記事を一気に書き上げました。

都立両国高校を見学して(上)― フォークダンスのように生徒が動く英語の授業

都立両国高校を見学して(下)― 教師の主体的な学びが生徒の主体的な学びを促す

山本さんから、「短い滞在期間で、こんなに理解してもらえるとは・・」というありがたいコメントをいただいたのですが、その理由は、私自身が考えていることや、取り組んでいることと、根底にある想いが共通していたので、そこで起こっている氷山の一角から、水面下の部分を想像できてしまったのです。

山本さんの新著、『なぜ「教えない授業」が学力の伸ばすのか』は、山本さんの授業に対する考えをまとめたものです。いわば「教えない授業」の舞台裏を明かしている本です。

授業見学の後、私自身も「教えない授業」に本格的に取り組むようになったこともあり、今回、本を読みながら、山本さんの言葉の一つ一つによって、この数年間で自分が取り組んできた様々なことが想起され、新たな気づきとともにそれらが言語化されていくという体験をしました。

この記事では、客観的に山本さんの本を紹介するというよりも、山本さんの本を読んだことで私の中に起こった化学反応について書きたいと思います。それによって、「教えない授業」の背後にある考えが、より多くの方に伝われば幸いです。

それは、震災からはじまった

山本さんの「教えない授業」と、私の「反転授業の研究」の活動の共通点はたくさんありますが、出発点になるのは、どちらも東日本大震災がきっかけとなって始まったものだということです。

私自身の場合は、震災そのものも私の人生に大きな変化を与えましたが、それにも増して、「直ちに影響はありません」「福島は完全にコントロールできている」に代表される欺瞞的な言葉の数々がまかり通っていくことに大きなショックを受けたのです。

どのようにして、このような社会ができてきたのかという問いに導かれて考えていくうちに、日本は「立場主義」の社会であり、大人になっていく過程で、自分らしく生きることを手放し、立場に応じて適切な行動をする社会適応インターフェースを身につけていくように外から条件付けられているのではないかと考えるようになりました。

未来学者のアルビン・トフラーは、『第3の波』の中で、大衆教育は、時間厳守、服従、反復作業の3つを叩き込むものだと看破しています。自然と共に生きていた農民を工場労働者として育成するために、学力テストによる序列化と、レールから外れると生きていけないという恐れをアメとムチとして使い、外発的動機付けによって子どもたちを規格化してきたのです。それは、日本においては、その方法が戦前の国民教育に応用されました。戦後も、形を変えて、子どもたちを規格化していく教育システムは作動し続け、その結果として、自分とは切り離され、立場に従って行動する震災後の状況が生まれているのだと思いました。

このような考えは、予備校講師として、まさにその教育システムを支えるべく働いてきた自分自身の存在を脅かすものでした。今まで使っていた叱咤激励の言葉を使うことができなくなってしまいました。発信力が落ちたことで、経営しているネット予備校の収益も落ち込んでいきました。今までと異なるパラダイムへとシフトするためには、ぐーっと暗闇の中に潜っていく必要があると感じました。

その結果、たどり着いたのが、「反転授業」であり、「教えない授業」だったのです。

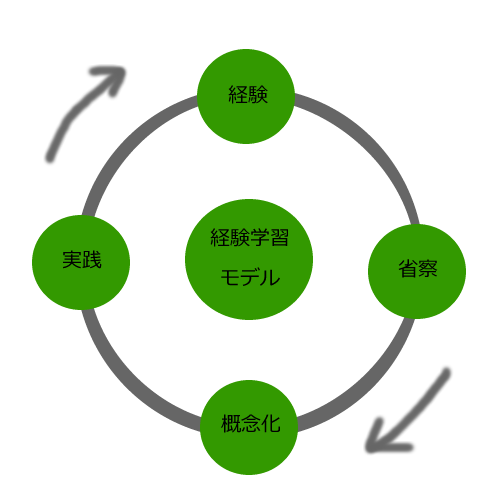

私にとっての「教えない授業」の役割は、安冨歩さんの『生きるための論語』に出てくる<学習>という言葉を使うとうまく説明できます。安冨さんは、学習を次のように説明します。

「学」という段階では、受け取ったものが何なのか、学ぶ者にはまだ意識化されていない。より正確に言えば、細部に意識が集中してしまうことによって、全体が無意識化されてしまっている。ここには余計なものが染みこんでおり、この行為によって魂は多かれ少なかれ、呪縛されている。

それがある時、「習」によって完全に身体化される。すなわち、細部が身体化され、無意識化されることによって、逆に全体が意識化され、「ああこれか」と分かるのである。そうなることによって、不必要なもの、余計なものは排除される。こうして呪縛から抜け出したときに、人は学んだことを自由に駆使できるようになり、喜びを感じる。

「学」のプロセスに偏った教育をしていくと、子どもの魂は呪縛されていきます。その結果、魂の上に蓋がされ、社会適応のためのインターフェースが構築されていくのだと思います。

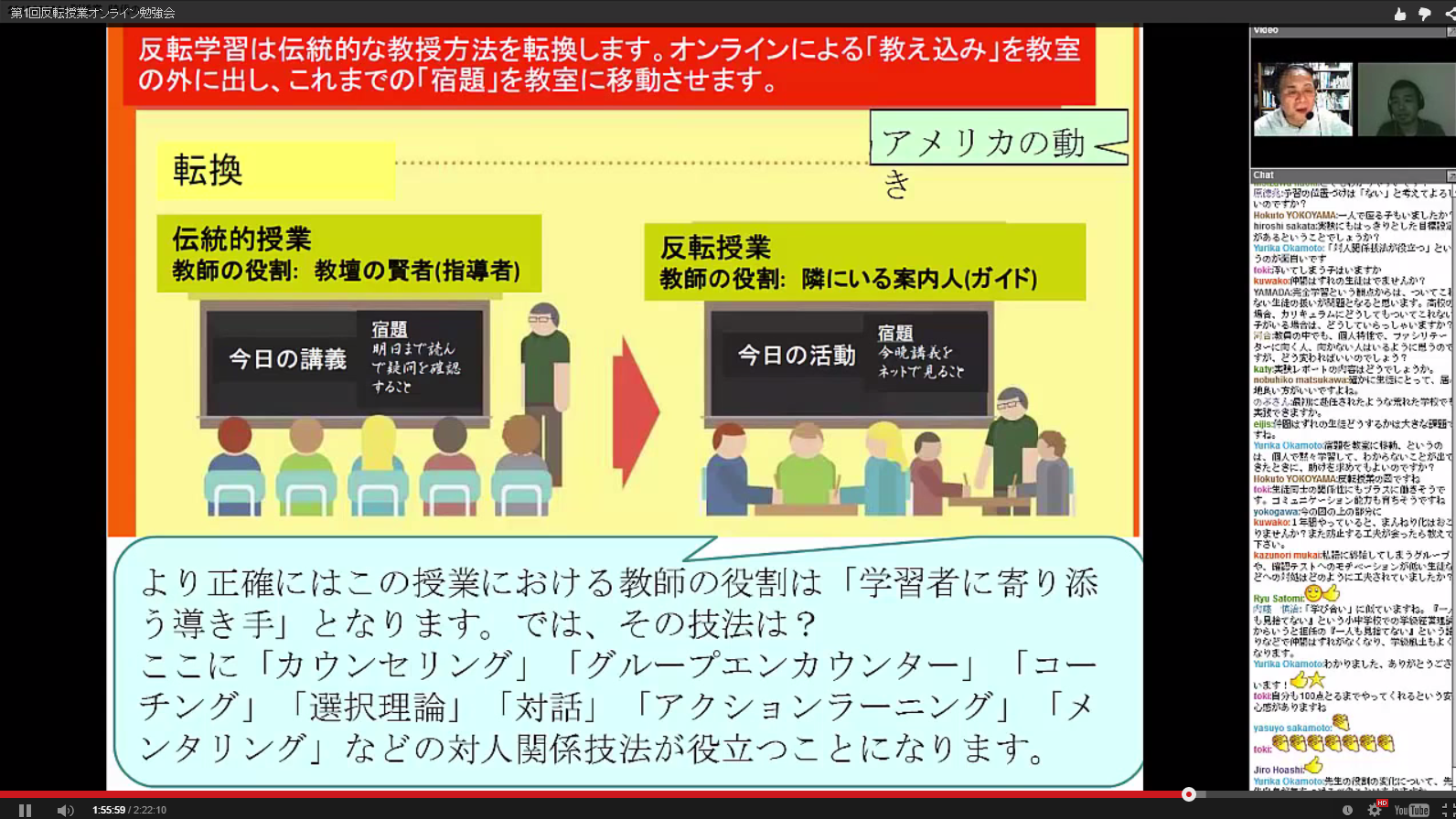

私の「教えない授業」では、「学」は動画で各自が学べるようにし、集まって学ぶときには「習」のプロセスを中心に行います。

つまり、「魂の脱植民地化」を促していくのが、私の「教えない授業」です。

震災後、あれ程のことがあったのにもかかわらず、何事もなかったのかのように日常が進んでいくことに、なんとも言えない孤独を感じました。しかし、5年が経ち、震災を受け止めて変化を起こしている人たちが確実に存在していることに大きな勇気をもらっています。

山本さんは、次のような言葉を書いています。

「人間には、ゼロからスタートしなければならないときが来る。教師がいなくても学び続ける子どもたちを育てなければならない。」

震災を通して私が感じたことと、山本さんが感じたことは、もちろん異なるはずです。

でも、山本さんが、震災を受け止めて、行動を始めた数少ない人の1人であるということに、感謝のような気持ちを感じています。

学びのフラクタル構造

教えるのを止めてから、私の存在価値は何なのだろうかということを考えるようになりました。

予備校講師時代には、間違いなく「田原の物理講義」という商品を提供していたのです。

知的好奇心をくすぐり、分かりやすく、成績も上がる・・・という講義こそが、私が提供しているものでした。

講師と生徒との間には舞台の上と下という区切りがあり、舞台の上で演じる役者と、それを見て楽しむ観客という役割分担がありました。

しかし、舞台から同じ場に下りていったとき、そこに役割を隔てるものは無くなったように感じました。

1人の人間として、正直に向き合い、共に学んでいきながら場を創っていくのだということが、舞台を下りて、しばらくしてから腹落ちしました。

私自身も未来がどうなるかが見えているわけではないということを正直に語り、その中で試行錯誤しながら生きていく姿をさらけ出すしかないのだと思いました。結局は、それこそが、私自身が、その場にいる存在価値なのだと思いました。

山本さんの「教えない授業」でも、同じことなのではないかと思います。

山本さんは、確かに教えませんが、生徒を信頼し、成長を願い、見守るという生き様が、生徒に伝わっているのだと思います。

そのことが、とてもよく現れているのが、巻末の付記の佐澤真比呂さんの感想です。

彼女は英語劇の部長として、部員に対してリーダーシップを発揮する立場にありました。

部員が思うように動いてくれない状況の中で、佐澤さんは、次のような気づきを得ました。

愕然としました。それと同時に、もしかして、と思ったのです。以前の先生の役割が、私に変わっただけなのではないか、と。その役割を担う人が変わっただけで、実際は何も変わっていないのではないか、と。これは、恐ろしい仮説です。しかし、そう考えると様々なことに納得がいきました。今やる気がある人は、自立して歩き始めることができている人なのでしょう。だとすれば、やるべきことは一つしかありません。

その気づきから、佐澤さんは、徐々に「教えない部長」になっていくのです。

そして、その体験を通して、山本さんの姿勢を深く理解できるようになっていきます。彼女は、最後に次のように述べます。

この1年間を振り返ると、先生は私たちに対して直接的に何かを「教えて」下さることはほとんどなかったけれど、その姿勢から教えて下さったことならたくさんあります。その最たるものは、やはり「自立して歩いて行く力」でしょう。先生にも口出ししたかったことは山ほどあったはずです。しかし先生は何もおっしゃいませんでした。私たちが学習する機会を奪わないために、です。

愛情をかけられた子どもは、そこから学び、同じ方法で愛情をかけられるようになっていくのだと思います。それは、教師と生徒との間でも同じことだと思います。

教師と生徒の関係や、親子の関係から学んだことが、生徒同士のグループ内で再現され、体験を通して理解が深まっていくという学びの仕組みこそ、学校という場に集まって学ぶ本来的な価値なのではないでしょうか。

両国高校には、活発な教師の学び合いのコミュニティもあり、真摯に学んでいく教師の姿勢が、自然な形で生徒に伝わる仕組があります。

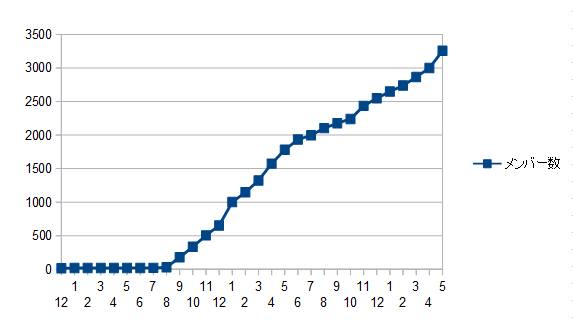

私が「反転授業の研究」で実現したいのは、学校内に学習コミュニティがなくても、オンラインで学び合うことで、お互いに励まし合って真摯に学んでいく姿勢を整えていく場を創ることです。

私たちは、今、教師の本来的な存在価値と向き合う場面に遭遇しているのだと思います。

山本さんの「教えない授業」は、これからの教師の存在価値を姿勢によって示しているものではないでしょうか。