今回は、「生徒と教師が本気で授業を考える7時間。」というワークショップを主催している難波弘二さんにインタビューしました。

僕が難波さんのことを知ったのは、探究学舎の宝槻泰伸さんのFacebookの投稿記事を読んだのがきっかけでした。

それは、次のような投稿でした。ちょっと長いですが、宝槻さんの投稿を引用します。

先日、1通のメールが届いた。

「本を読みました。講演に登壇してください」

という主旨のメールで、色々と条件を伺っていると、知的好奇心をくすぐる授業をしてほしい。そしたら90分で15万円謝金を支払ってくれるという。

なかなか良い仕事じゃないか!と思って話を聞くことに。

相手はてっきり40・50のおじさんだと思っていたら、

なんとメールをくれたのは18歳の高校3年生!

しかも岡山県民で、今日の打ち合わせのために新幹線で来たのだとか!

色々と話を聞いていくと、全部自分の貯金をはたいてこのイベントをスタートさせようとしていると判明。交通費や会場費に僕の謝金なども含めたら完全赤字。そんなイベントをなぜやろうと思ったのか?

さらに話を聞いてみると、そこにあったのは強い想いでした。

以下、本人の自己紹介分です

—– ここから引用 —–

こんにちは、「生徒と教師が本気で授業を考える7時間。」代表の難波弘二と申します。

岡山県に住んでいる18歳です。18歳と言うと高校3年生の歳ですが、僕は高校には行っていません。正確に言うと、高校を2回中退しています。まず、地元岡山県の高校を中退し、その後オーストラリアの高校に転校しました。が、そこも数ヶ月で中退しました。そして、その後「生徒と教師が本気で授業を考える7時間。」という団体を立ち上げ、今に至ります。

もう少し詳しく過去を振り返っていきます。

まず、はじめに在籍していた岡山県の高校ですが、ここでは本当に良い友達に恵まれ、楽しい学校生活を過ごしました。本当に満足のいく学校生活だったと思います。ただし「授業」の時間を除いては。

学校行事、部活、友達には満足できましたが、学校にいる時間の大半を占める「授業」に対しては、大きな不満がありました。なかには心の底から「面白い!!!」と思える授業はありましたが、大半は「あー、時間もったいないな」と思う授業ばかりで、内職ばかりしていました。(今となっては、先生方に申し訳ないですが…) そして、「一日6時間近く授業を聞いて、面白い!!!と思えるのは、ほんの数十分。だったら、家で好きなことしてた方が5万倍有益でしょ。」生意気にも、そう考えていた僕は、次第に学校を休みがちになり、結局中退してしまいました。

そんなとき「海外の授業では、ディスカッションをメインで行う」という噂を耳にし、調べてみたところ、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなどの高校ではそのようなスタイルで授業を行っていると分かり、「それなら絶対面白いだろう」と思い、オーストラリアの高校に進学することにしました。

しかし、いざ授業を受けてみると、「うん、確かにディスカッションはしてる。でも『みんなの国では、誕生日ってどうやって祝ってる?』とかディスカッションしてどうするの?」と思うような授業ばかりで、「授業のスタイルは好きだけど、内容が伴っていない。そんな授業受けても、英語ペラペラになるだけで、知識とか増えないでしょ。」と思うようになり、結局こちらも中退してしまいました。

このように、2つの異なる国の授業を経験し、そのどちらに対しても不満をもったことで、「授業を変えたい」という思いが人一倍強くなりました。

そして、現在「生徒と教師が本気で授業を考える7時間。」という団体を立ち上げ、「授業」を見直すイベントを企画しています。このイベントでは、「両者の視点から授業を考える」をコンセプトに、生徒と先生が「本音」で授業について対話を行い、お互いに歩み寄っていきます。では、なぜ生徒と先生がお互いに歩み寄らなければいけないのか。それは、授業はコミュニケーションだからです。コミュニケーションの基本は、お互いがお互いを知り、歩み寄ることであり、これなくして成立しません。しかし現状は、両者の間には大きな隔たりがあり、生徒は「もっと面白い授業してよ!」と思っているし、先生は「もっとちゃんと授業聞いてよ!」と思っています。これでは、授業がよくなるわけがない。そう考え、このイベントを企画しました。

以上が、僕の過去および現在になります。

最後に、僕の教育に対する思いを、僕の未来として述べて終わりにしたいと思います。

僕が理想とする教育。それは「生徒が自分の好きな分野で高いパフォーマンスを発揮する」そんな教育です。だから、授業は選択制にするべきだと思っています。しかし、授業選択制という、上っ面の「制度」をいくら取り繕ったところで、授業という「現場」を改善しなければ、この理想は絵に描いた餅になってしまいます。

だから、僕は授業を変えたい。授業を変え、現場を変え、そして教育を変えたい。それが、複雑に絡み合った教育問題を解決する一歩となると信じているから。

難波弘二

この投稿を読み、難波さんとはどんな人なんだろうかと興味がわき、インタビューをすることになったわけです。

「生徒と教師が本気で授業を考える7時間。」について

難波さんは、アクティブにいろんな人と会っていてすごいですね。

いえいえ、紹介していただいてるだけなので。(笑) 最初に宝槻さんに連絡を取ったんですが、そこからいろんな方を紹介していただいて、会っていただいてる感じです。

宝槻さんが最初だったんですね。

はい。イベントのゲストをお願いしたいと思ってメールを送りました。そしたら、宝槻さんはメールの文面から僕のことを40歳のおじさんだと思っていたらしくて、でも会ってみたら18歳だったということで面白がっていただいて、そこから、いろんな方を紹介していただきました。

ちょうど反転授業の勉強会で越境者というものが話題になっていたんです。教師と生徒がともに枠組みを出て手を結ぶところからLearningが始まるんだということがテーマになっていたら、ちょうど難波さんの話が出てきて、「あ、この人が越境者じゃん!」と思ったんですよ。笑 それで、背景をうかがってみたいと思ったんです。

なるほど。イベントの話をすると、僕のイベントのターゲットは先生と生徒の2者なんですけど、どちらかというと僕は先生のほうに重きを置いています。先生は学会とか研究会とかに出ていますが、そこに「生徒の声」が入らないのはおかしいと思って。学会とか研究会で得た知識をはじめて試す場が実際の授業ってリスキーすぎると思うんです。だから、それを実験する場をつくろうと。しかも実際の授業でも、フィードバックを得る場というのがたぶんあまりないんです。生徒が寝れば、「面白くない」というフィードバックですけど、そこそこの授業であれば、フィードバックってないんですよね。だから、学会で得た知識を使って授業をつくり、それをその場で生徒に評価してもらう場を生み出したいなと思いました。先生と生徒を集めて一緒に授業を作ればそういう場になるんじゃないかなと思って企画しました。

新しいなと思うのは、ただ対話するだけじゃなくて、フィードバックをするんですね。それは、おもしろいですね。

僕は、ぶっちゃけトークをしなければ先生と生徒との間にある「壁」は壊れないと思っているので、まずは垣根を無くして対話をすることが必要だと思っています。それに加えて、ただ対話するだけで終わらせずに、実際に授業を作ってみるというのがとても大事だと思っています。

というのも、たとえば、お母さんと子どもがお弁当についてただ対話しても仕方がないと思うんです。一緒にお弁当を作ってみてはじめて、歩み寄れると思うんですよ。子どものほうは、お母さんはこんなに苦労してお弁当を作っているんだなというのが分かるし、お母さんのほうは、子どもってこういうのが好きなんだなというのが分かると思うんですよ。これは、実際に一緒にお弁当を作らないと分からない。だから、これの先生と生徒版をしようと。ただ授業について対話をするだけでは意味がない。共に授業を作る、それによって対話が生まれるという流れが自然だと思っているんです。

授業は先生と生徒の接点ですもんね。それを一緒に作るという共通体験をして、その体験を一緒に振り返ることによってぶっちゃけトークがそこから始まるわけですね。

先生はいろんな学校から参加し、いろんな科目で教えていると思うんですが、ワークショップで作った授業はどうするんですか?

最後にはプレゼンをします。班分けについては、最初は教科ごとに班を分けようと思っていたんですが、十分な人数が集まらないので、5人一班みたいな感じで人数で班を分けようと考えています。そうすると、班の中にいろんな科目の人がいる状態になりますが、その中で、教科に関係のない授業の大枠を一緒に考えていき、最後にその大枠の中に自分の教科を落とし込んで、プレゼンを行うという方法を考えています。

班には先生と生徒がどちらもいるんですか?大枠は班で1つ作るんですか?

はい、先生と生徒どちらもいます。大枠は一人一人が作ります。一人一人が持ち寄った大枠を、班員でフィードバックを加えてブラッシュアップしていくイメージです。たとえば先生が大枠を作ったときに、班にいる生徒が、「いや、先生、それは絶対面白くないよ」とか、「そんな風に宿題出しても、生徒は絶対宿題してこないよ。」とか、生徒側の視点からダメ出しして、先生が自分の大枠についてうーんと考えるじゃないですか。逆に生徒が作った大枠に対して、先生から「実際に先生になってみると、そういうのをやるのは厳しいんだ」というダメ出しがあれば、生徒はそれを受け止めて改善する。そんな感じで班員同士でダメ出しをしていって、それぞれの大枠を考えていくんです。

なるほど。みんながそれぞれの大枠を作って、相互にダメ出しをしたりしてフィードバックを送って、それぞれが大枠を改善していくということなんですね。それはおもしろいですね。

ありがとうございます。ただ、これは、反転授業のグループとかで同じようなことができていることを考えると、イベントという非日常の場で授業にダメだしをしていく必要は、この先無くなるかもしれないと思っています。というのも、金曜とか土曜の放課後とかに「先生、来てよ」という形で生徒が先生を呼んで、生徒と先生が一つのクラスに集まって、その中で、「先生、あの授業こうしてよ。」「いや、それは難しいんだよ。」とかということになると思うんですよ。それの先取りという形で僕がやっているだけで、あと2-3年すれば、そういうことが普通になってくるんじゃないかと思います。

なるほど。実際にやってみると、先生にとっても生徒にとってもインパクトがあることだと思うんですよ。ある意味、すごく身近なのに断絶しているところだから、生徒からのダメ出しとかすごく面白そうですよね。分かっているようで分かっていないことってたくさんあると思うんですね。本当は先生にとって一番重要な情報で、目の前の生徒からとれる情報なのに、その情報を取らないで10年たっているというようなケースもあると思います。生徒からそういう情報を取れるんだということに気づいたら変わってくるかもしれませんね。

そうですね。そこに気づいて、生徒からのフィードバックを吸収していけば、必ず授業のクオリティーは上がりますね。

それは、僕の中で熱いテーマなので面白いですね。

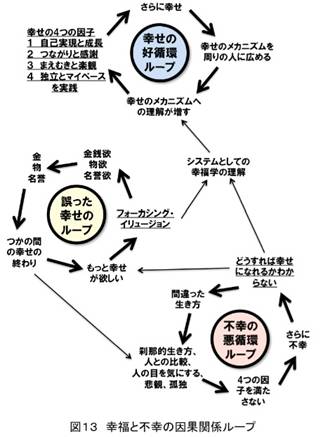

はい。ただ、それだけやったとしても授業のクオリティーを上げるには十分ではないとも思っているんです。っていうのも、先生と対話をして授業の質を上げたいと考える生徒って、ピラミッドがあるとしたら上のほうの生徒だと思うんですよね。ヒエラルキーの上ってことです。何を基準に階層分けしてるかって言うと、授業や勉強に対する関心です。授業とか勉強に関心がある生徒しか、授業にフィードバックを与えようと思いませんよね。興味ない生徒は端から授業聞いてませんから。授業聞いてないとフィードバック与えられませんからね。だから、ヒエラルキーの下の生徒をどうにかしてボトムアップしないと、結局クラスにいる生徒皆が満足する授業には近づかないなと。まあ、ボトムアップっていう言葉あんまり好きじゃないんですけど。一応、便宜上ってことで。で、ボトムアップして、みんなに授業に興味を持ってもらって、みんなが積極的にフィードバックするのが理想かなと。

では、どうやってボトムアップさせるのかと。

それは「勉強に感動する非日常の場」を用意することだと思います。っていうのは、反転授業とかやるじゃないですか。でも、そういう授業っていう日常の場で生徒の内発的な動機を引き出すのって難しいと思うんですよ。少し勉強面白いって思ってる生徒を、もっと面白いって思わせるのはできるけど、全く面白いって思ってない生徒を、面白いかもって思わせるのは難しいかなと。1を2とか3にすることは可能だけど、0を1にするのは難しいってことですね。

でも、非日常の場なら0を1にすることが可能だと思うんです。たとえば安藤忠雄さんが、地中美術館で建築の話をして、建築とはなにかを喋って、そこに高校生が絡んで、やりとりして、ワークショップみたいにすれば、参加する高校生が100人だとしたら、そのうち10人くらいは建築って面白いなと思うんじゃないかなと。そうやって、非日常で0から1になったものを、授業という日常で2とか3に増やしていく。そんな風に、非日常と日常が手を取り合って、みんなが授業の方を向くようにすれば、自然と「こうした方が授業ぜったいおもしろくなる!」「いや、こういう方がおもしろい!」みたいな対話というかやりとりが生まれると思うんです。

難波さんのお話をうかがっていく中で、難波さんがどのようにして教育を変えようと思っているのかというストーリーが見えてきました。整理すると、次のようなストーリーになっているのだと思います。

(Step 1) 非日常のリアルの場で「本物」に出会うことで、勉強を全く面白いと思っていない人に「面白いかも」と思わせる。(0を1にする)

(Step 2) 生徒が先生に授業に対するフィードバックを送っていくことで授業を改善していく。(1を2,3・・にしていく)

Step1の「0を1にする」という部分について、さらに詳しく聞いてみました。

「夢」が果たす役割について

宝槻さんも、知的感動体験の重要性を言っていますよね。

はい。そこにはとても共感しますね。宝槻さんは「探究シネマ」で、動画を配信しているわけですが、あれは面白いですね。ただ、動画でコンテンツを配信するのは、限界があるとも思っていて。と言うのは、あれを見る人って限られますよね。数学に全く興味ないひとはおそらく見ないんじゃないかなと思います。それよりも、数学に少し興味がある人が見ることで、もっと数学に興味をもってもらうという流れなのではないかなと。さっきの話でいくと0を1にするのではなく、1を2とか3にする感じですね。だから、動画を配信することも大切だけど、それに加えて、たとえば、学校が地域に密着して、授業に地域の数学の達人を呼んでその人に話をしてもらうというような場も必要なんじゃないかと思うんです。さっき言った「非日常の場」を学校のなかにつくるってことですね。これなら、数学に全く興味ない生徒でも聞くことになりますから。動画で配信するよりもリーチがありますよね。遠くの生徒にも手が届くってことです。

松嶋渉さんのやっている萩LOVEハイスクールだと、地域の職人さんとか、地域で活躍している人のところに行くんですけど、あのようなイメージが近いんですか?

そうです、そうです。松嶋さんとお話しして、すごくインスピレーションを受けました。

僕は、そのへん、ちょっと迷っているところがあって、難波さんはどう思うかなというところに興味があるんです。最近、NPOカタリバの今村久美さんの記事を読んで、「夢」について考える機会がありました。

「自分の視野が狭いことに自覚的であった方がいい」――認定NPO法人カタリバ代表・今村久美さんインタビュー

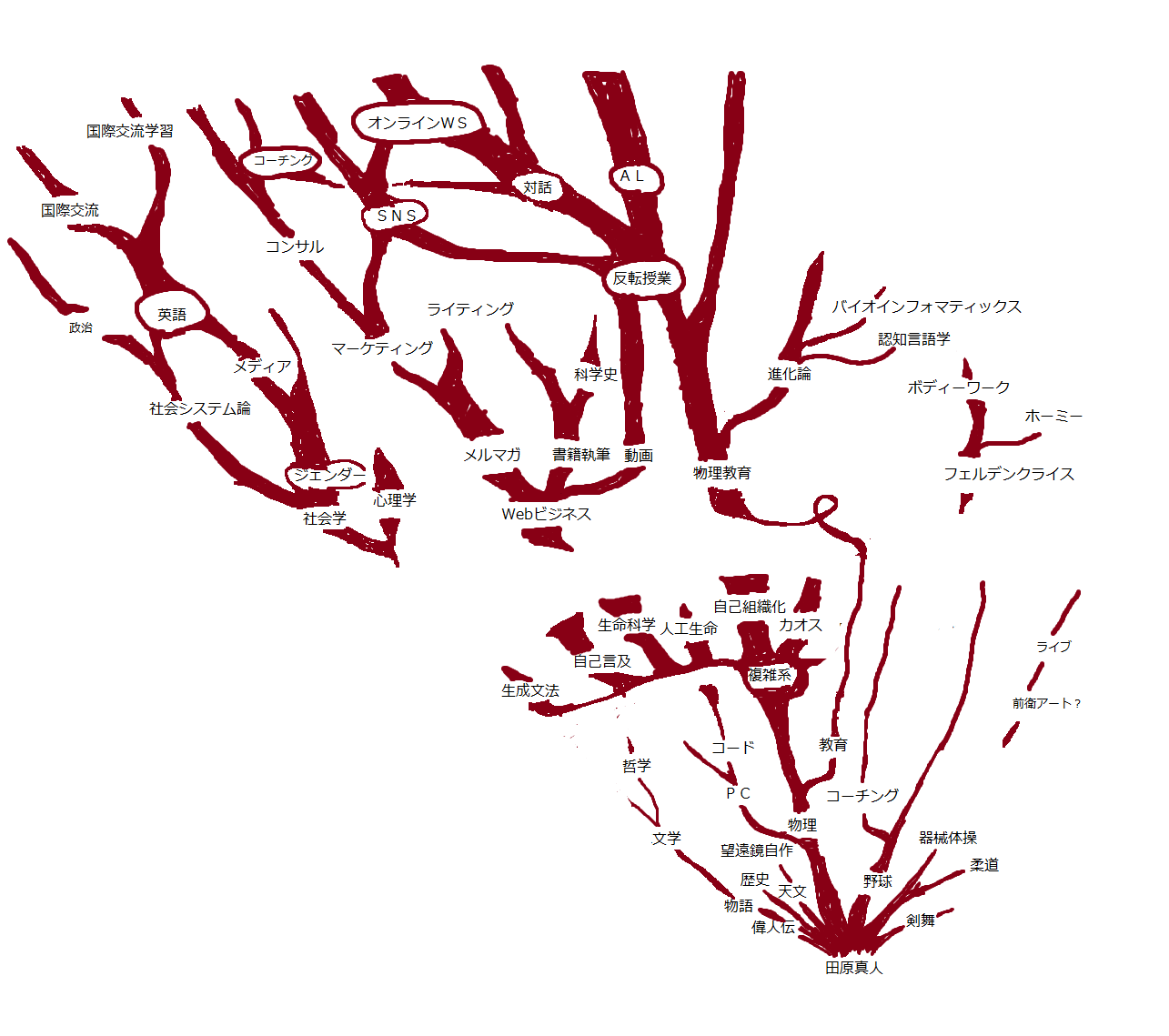

僕の場合でいうと、ブルーバックスの本に影響されて物理を勉強したいと思って、それに牽引されて大学、大学院まで進んだんですが、うまくいかなくなって、バサッとそこで止まってしまったんですよね。今村さんも書いているように、夢というのは、過去の視野が狭かったときに描いていたものですよね。僕の場合は、中学生のときにブルーバックス読んで・・とかです。中学生のときは、他のいろんな職業のことを知らないで決めているんですよね。ダメになってからは、どうやって生きていったらいいんだろうと思って、バーッと横に広げて探す感じだったんですよね。それから20年くらいは、夢じゃなくて、そのときにこれやったらいいかなと思ったことを、いくつもやって、芽が出たところにリソースをつぎ込んでと行くという繰り返して、一歩進むと視界が変化して、また、種を撒いてという繰り返しで、あまり長期的な目標を立ててそれを目指していくという感じじゃなくなったんですよね。

夢で牽引していくと、成長して広がっていく視野を無視してしまうんじゃないかということも感じているんです。

夢で牽引していっていいんじゃないでしょうか。狭い視野のなかで夢を決めて、リソースを一気につぎ込んで行動すれば、視野が広がって新しいものが見えてくる。そして、そこにまたリソースをつぎ込んでいく、みたいな感じでいいのかなと個人的には思います。まさに、田原さんが今おっしゃった感じですね。これは最近僕が思ってることですが、よく「自分が一番やりたいことを見つける」とか言うじゃないですか。あれは嘘だと思うんです。そんなの見つかりませんよ。世の中にあることすべてを知れるなら、一番を決められるかもしれませんが、そんなことは無理じゃないですか。だから、今知っていることの中で面白そうなことにリソースをつぎ込めばいいと思います。ぼくは今、教育系に携わっているし、これからも携わっていきたいと思っていますが、これが一番やりたいことかというと分からないです。ただ、僕にとっての教育系が、田原さんでいう「物理が楽しいな」のように、面白いなと思えることなので、一歩を踏み出した感じです。それで失敗して夢が破れたときにどうなるのかというのは、そのときに考えればいい話で、いろんなことを先に知っておかなければいけないというのは、僕は間違いだと思ってます。

今、まさに枠組みを次々に突破し続けている難波さんらしい回答だと思いました。難波さんとのやり取りから気づいたのは、「夢」によって興味関心が狭まることもあれば、広がることもあるということです。もしかしたら「夢」という言葉を使わないほうがよいのかもしれません。

「既存のレールから選択する」ような場合は、自分が選択しなかったレールについては関心を失いがちで、興味関心の幅が狭くなっていきがちだと思います。しかし、今の難波さんや、現在の僕の状況は、「自分が思い描いている社会の実現のために道なき道を進む」というもので、そもそもレールがありません。この場合、あらゆるものからヒントを得ようとアンテナを張り巡らせているので、むしろ興味関心の幅はどんどん広がっていくわけです。

この2つを「夢」という言葉でくくるのではなく、区別していったほうが見えてくるものがあるということに気づかされました。

また、興味のない人が興味のあるものに出会うためには「非日常のリアルの場」が必要だという指摘も興味深いと思いました。

行動してみると、見えるものが変わってくる

行動を起こしてみて、いかがですか?

僕は、こういう風に行動を起こしたわけですけど、実はこれがはじめての企画なんです。こういう風に行動を起こすことによって、宝槻さんに出会って、宝槻さんから田原さんに出会って、田原さんから松嶋さんと出会って、いろいろな繋がりが広がってきたので、僕は行動してよかったなと思っています。視野もどんどん広がっています。だから、何か一つ面白いなと思ったら、それに向けて行動するほうが、いろんな選択肢を考えて迷うよりもいいと改めて実感しています。

反転授業のグループもそんな感じだったんですよ。僕はもともと河合塾の講師で、オンラインの予備校やっていて動画配信していて、今後、この仕事が成り立つだろうかと思って、友達を誘って、平日の夜、10人くらいでオンラインで細々ディスカッションしていたんですよ。そこから、あるきっかけがあって、1年くらいで2400にんくらいまで増えちゃってんですよ。僕は教育系の有名人じゃないから、それで集まってきたわけじゃなくて、面白そうだと思ってただやってみたら、いろんな物語が生まれてこうなってきたということなんですよね。だから、難波さんが言っていることは、よく分かりますよ。

このことを知っていると、ずいぶん違いますよね。やっていけば、予想していない何かがやってくるんじゃないかという予感がありますよね。

答が分からないものに対して、試行錯誤しながら進んでいくことを楽しめる人というのがイノベーターだと思います。難波さんは、間違いなくイノベーター精神に溢れた人だと思いました。そして、18歳にして、すでに、この楽しさを知ってしまい、どんどん行動しているので、これからの展開がとても楽しみですね。

日本の高校を中退してオーストラリアへ

メールのやり取りをしたときに、高校生のときに授業つまらなくて、でも古文の先生は面白くてということを書かれていましたが、それは、特別な感覚じゃないと思うんですよ。でも、宝槻さんや難波さんのように高校をやめてしまう人は少ないと思うんです。だから、普通の人よりも、そういうのが許せないという感覚が強いのかなと思ったんですけど、どうなんでしょうか?

ゆるせない感覚とか思いはみんなと同じなのかなと思いますね。友達の話を聞いていると、やっぱり同じようなことを感じているので。ただ、僕は、カッコツケシーなんですよ。高校辞めたらアウトローっぽくてかっこいいじゃないですか。振り返ってみるとそういう部分はあったと思いますね。中3のときにスティーブ・ジョブスに憧れて、スティーブ・ジョブスの言葉に「今日が人生の最後の日だったら、今からしようとしていることを本当にするか」というのがあるんですが、そういうのにも影響されました。もちろん答えはノーだったわけですが、それをただ思ったり、みんなに言ったりしているだけじゃなくて、やらないとかっこ悪いだろうと思って、実際に行動に移して、辞めちゃいました。

そこが、自分にとっての大事なストーリーになっていたんですね。

そうですね。まあ、プライドだと言えば、そうなんですけど。ていうか9割プライドですね。(笑)

それで、オーストラリアに行くじゃないですか。いろんな選択肢の中で、オーストラリアだったというのはどういう理由なんですか?

アメリカも選択肢としてあったんですけど、高校をやめたのが7月で、アメリカは9月からスタートで、オーストラリアは2月スタートだったんですよ。もしアメリカにいくと、高校入るまでが2カ月しかないじゃないですか。準備期間が2ヶ月じゃ辛いんじゃないかと思ってオーストラリアにしたんです。

オーストラリアに行くまでの半年はどんなことをしていたんですか。

オーストラリアの語学学校に行っていました。

高校辞めるまでは、オーストラリアについて調べていなかったんですよね。海外暮らしはその時が初めてですか?

そうですね。初めてでした。

高校はどうやって決めたんですか。

僕は公立を選んだんですけど、やっぱり私立は学費が高いんです。私立だと学費が払えないので公立を選びました。公立の中でどの学校にするかは雰囲気で選びました。公立はあまり学力差がないので。

2月からオーストラリアの高校に行ってみて、どうだったんですか。

最初は英語が分かりませんでした。語学学校だと非ネイティブ向けにやっているから、先生も加減して喋ってます。でも、生徒はそれに気づいてないんで、調子に乗るんですよ。英語わかる!って。僕もそうでした。でも、実際高校に入ってみると、先生ってネイティブに向けてしゃべるじゃないですか。だから、スラングも入るし、いろんな知識を前提にして喋るので、僕は全然わからなくて、めちゃくちゃへこんでいたんですよ。でも、2か月くらいしたら分かるようになってきて、内容が伴ってないと感じ出しました。それで、このままでいいのかなと思って、日本の高校と同じように辞めてしまいました。

ディスカッションとかアクティブラーニングのような授業形式をとっていても、扱っている内容がうすっぺらいって感じだったんですか?

そうですね。たとえば、Society And Cultureといって、名前は超カッコいいんですけど、実際受けてみると、それぞれの国ではどんなお祝いをしているのかを話し合うんですよ。そんなのどうでもいいじゃないですか。しかも、話し合うのは最初の3か月だけで、だんだん先生も面倒くさくなっちゃって、教科書を書き写せみたいな感じになっちゃって、一体どこの小学校…って授業になっちゃったんです。もちろん意欲がある先生もいますが、意欲がない先生が多かったですね。あとは、意欲があってもレベルが低くて内容が伴ってないとかもいました。

先生のレベル・意欲が低いんですか?それとも、生徒がやる気がないんですか?

どちらもですかね。ただ、レベルが低いことに関して言えば、これは文化的なものだと思っています。日本は高校でも内容を重視しますよね。ただ弁が立てばいいわけじゃなくて、難しいことを言えるのかということも重視されると思うんです。でも、オーストラリアの高校では、自分の意見を言えば、どんな意見でも丸ですよという雰囲気を感じますね。私立は知りませんが。そんな文化が根付いているので、内容があまり重視されないのかなと個人的には思います。先生が悪いとか、生徒が悪いとかというよりも、文化の違いですかね。ただ、これがアメリカになると話は別かもしれませんが。

アメリカとオーストラリアの違いかもしれませんが、MBAにおける戦略的な思考とか、会議を合理的にやるとかいうことになると、欧米のほうが日本よりも強いという印象があります。難波さんの考えでは、とにかく意見を言って理由を言う文化と関係していると思いますか。

関係してると思いますね。ただ、そういうMBAの戦略的思考とか、ロジカルシンキングとかって、アメリカとかイギリスとかの文化水準が高いところには浸透しているけれど、個人的には、オーストラリアにはあまり浸透していないのかなと感じます。私立高校や、大学はわかりませんが、少なくとも僕が通っていた公立高校で授業を受けた限りは、そのように感じました。

オーストラリアは資源もあるし、物価も高いし、雇用も守られている国ですもんね。オーストラリアでは、そんなに競争が厳しくなくて、そんなに頑張らなくても暮らしていける国だという印象がありますが、それでも上層部の優秀な人もいますよね。そういう人はプライベートスクールに行っているんですか?

はい。ほぼプライベートスクールだと思います。

どちらかというと、プライベートスクールに行かないような生徒が行く学校へ行ったら、「レベルが低い」ということになったということですかね。

そうですね。そこは、情報不足だったと思っています。もし、知っていたら、準備期間が2カ月であろうが、アメリカに行ったと思います。

オーストラリアに行ったから分かったこともありますよね。

あります、あります。一番大きかったのは、日本の高校に行っていては会うことがないような、たくさんの年上の方に会ってお話させてもらったことですね。

難波さんがスティーブ・ジョブスに憧れた部分というのは、「イノベーター」という部分だったのではないかと思います。イノベーターは、人が敷いたレールを進むのを嫌って、自分の感覚を頼りにして自分で道を作っていくわけです。レールの上を効率よく進むということをよしとする価値観に照らすと中退というのは「失敗」のように見えるわけですが、イノベーターの価値観に照らすと中退は、「レールから外れてイノベーターとしての一歩を踏み出す行為」というように意味が変わってくるわけです。このあたりが、とても面白いと思いました。

これからの時代のLearningの形

スティーブ・ジョブスからは、どんな影響を受けたのですか?

中3のときにスティーブジョブスに出会って、彼の考え方を知り、影響されて、大学に行かなくても成功する道があると気づいて、受験ベースの授業に対して反発するようになりました。

スティーブジョブスは、大学に行っていますよね。大学いかなくてもいいと思ったのは、どういうつながりになったんですか?

スティーブジョブスは、大学に行ったけど中退していて、大学で学んだ知識を使っているわけではないじゃないですか。大学を辞めてからもぐった授業で学んだことは使っていますが。それを考えると、大学に行かずに起業する道もあると思ったんです。

なるほど。僕のビジネスパートナーの一人に、イギリスに住んでいる20歳の女性がいるんです。彼女は、13歳のときに学校というものに我慢できなくなって辞めて、そのあと、一人でプログラミングの仕事をして生活費を稼いで、インターネットで独学で勉強して、起業してという経歴なんですね。僕と知り合ったときは18歳だったんですけど、40歳の僕よりもはるかに大きな視野で考えている部分があるし、すごくいろいろなことを知っているんですね。だから、彼女を通して、今は、インターネットを使って自分で学ぶことができる時代なんだということを確信したんです。

僕が大学院を中退した20年前は、大学を離れてから論文を調べようと思っても自由にアクセスできない状態で、「知が閉じ込められている」という感じがしたんです。

大学に所属していないと難しいんだなと思ったんです。でも10年後に、日経サイエンスのDIYバイオの特集記事を読んだんです。彼らは、インターネットのオークションで中古の遠心分離器なんか購入して、ガレージで実験して研究している人たちなんです。その記事を予備校の講師室で読んで、そういう時代が来たんだと思って興奮しましたね。自分も何か始めなくちゃと思いました。それで、ネットで論文を調べてみたら、昔はアクセスできなかったような論文にアクセスできるようになっていたんですね。時代は変わったと思いましたね。これからは、大学に頼らないでイノベーションを起こす人というのはサイエンスの分野でも出てくると思いますね。

そうなんですね。僕は、今田原さんがおっしゃったような、学校に頼らない学びが、これからのLearningの形だと思っていて、学校に頼らなくてもコンテンツは山ほど転がっているので、それを自分で探して、見つけて、勉強して、分からないところがあればフォーラムとかで質問し合っていけばいいと思います。それをみんなでシェアしたくなったら、学校に行くとか、あるいは、学校という存在がなくなって、近所にいるおじさんがファシリテーションするコミュニティができて、そこに質問しに行くとかになるんじゃないかと思います。

というのも、僕は、学校は、これから先何十年か何百年かしたら無くなるかもしれないと思っているんです。知識をつかもうと思えばつかめるので、学校という近代に確立した、上から与えて国民を画一化する教育システム自体がなくなってしまうんじゃないかと思っています。

反転授業というものを追及していくとそういうものにぶつかってしまうんですよね。上からコントロールしているピラミッド型の教育システムがあって、教師がその最前線にいるわけです。教室でシステム側に立つと生徒をピラミッド型の相似形でコントロールすることになるんですけど、教師が生徒の側に立って、その構造をひっくり返していくと、いろんなところが変わっていくという可能性があるんですよね。だって一番人数が多いところは最前線のところなんですから。

そこを変えていこうというムーブメントが生まれて、難波さんのような活動も出てきて、教室が変わっていき、教え込むのではなく、自分でLearningできるような力がついてくると、上からのコントロールがだんだん効かなくなるわけじゃないですか。その世代がじわじわ上がっていくと、メディアリタラシーもついてきて、プロパガンダ的なものも効かなくなってくるんじゃないかと思っていて、そこに希望を見出しているんですよ。

なるほど。しかも、最近地方創生がキーワードじゃないですか。地方に権力が降りていけば、そういうことがやりやすくなるんじゃないかなと。わからないことがあったら、ある分野に秀でた近所のおじさんがいるコミュニティに行って聞く。そんなコミュニティが広がっていって、最後の最後で学校という存在がなくなるかもしれないと思いますね。

学校に頼らないでも学べるという難波さんが、学校の代わりに考えているのが「コミュニティ」です。学校もコミュニティも人が集まっているという点では同じですが、集まり方、関係性が異なります。学校では「何を学ぶべきか」というものが決まっていて、場合によっては「どのように学ぶのか」というのも決まっています。学習者の自由度が低く、学習が義務のように感じられがちです。一方、コミュニティの場合は、主体的に「何かを学びたい」という気持ちを持っている人が集まり、グループ内で支援し合っていくというというボランティアベースの活動になると思います。自由度が大きいですが、うまく機能するためには工夫が必要かもしれません。

コミュニティによる相互の学習支援は、どのようにして実現できるのか、難波さんの考えをうかがいました。

コミュニティにおける学びあい

学校の存在がなくなったときに、「近所のおじさんに聞く」という言葉が、今、出てきましたよね。僕は、特に地方には、そんなに都合よくちょうどよい「近所のおじさん」はいないと思うんですよ。難波さんは、それについて、何か考えありますか?

もちろん、何でも知ってるスーパーおじさんみたいな人はいないかもしれませんが、学生の頃数学を研究していた近所のおじさんだったり、先生ではないけど、高校からアメリカに行っていて英語がすごくできる主婦の方とかはいると思います。その人たちでコミュニティを作って、インターネットで質問しても分からないからどうしようかというときに、そういう近所のコミュニティへ質問しにいって解決することができるかもしれないと思うんです。

ストリートアカデミーというサービスがあって、教えたい・学びたいのマッチングをやっているんです。有名な人じゃなくてもいいから教えたい人、たとえばプログラミングができるというおじさんが場所を借りて教室を開いて、勉強したい人が集まって教えてもらうというものなんです。ここで一番難しいのが、ちょうどいいおじさんを探すという部分だから、そこのマッチングをインターネットでやろうというサービスなんですけど、難波さんのイメージは、そんな感じですか?

そうですね。コミュニティを探すのはインターネットを使うけれど、実際に会うのはリアルの世界ですね。ストリートアカデミーは僕のイメージに近いです。

なるほど。僕は、それは細かいニーズ同士のマッチングだから、都会ではやりやすいけど、田舎ではやりにくいんじゃないのと思っているんです。僕は、地方にいたから、ストリートアカデミーは東京だからできるんじゃないの!と思っていたんです。僕は、ロングテールのマッチングの部分にインターネットの可能性を感じていて、たとえば、こうやってビデオチャットでしゃべっていると、会っているかのように感じられますよね。だから、そういうオンラインのワークショップ型の学びに興味がわいたんです。それで、ストリートアカデミーのCEOに会いに行って、「オンライン化しましょうよー」って言ったんですよ。「デンマーク語を教えられる人が岡山にいたって、採算がとれるほど生徒を集めるのは難しいですよ」とか言って。日本全体からうすーく集めるから10人集まって教室が開けるんじゃないですか。リアルはリアルでいいけど、オンラインにも広げると可能性が広がりますよーって話をしてきたんです。ストリートアカデミーはリアルで会うということを大切にしているサービスなので、話すだけで終わったんですけどね。

ロングテールのマッチングこそが、主体的な学びが立ち上がってくる場なんじゃないかと思っているんですよ。

なるほど。ただ、アメリカとかでホームスクールが流行っていることを考えると、日本にもその流れがきて、学校に頼らない教育が流行れば、リアルの場でもマッチングできるくらいユーザー数は獲得できるのかなと思います。反転授業にしても海外発祥で、それを日本が輸入しているじゃないですか。だから、それと同じで、学校に頼らない教育も、日本が輸入して流行りだすのかなと。

いろんなサービスがアメリカから5年遅れで流行るというのはあって、いろんな人がそういうスキームでビジネスを立ち上げていると思うんですけど、僕は、もうちょっと内的な動機といか、やらなくちゃいけないという必然性があって動いているんですよ。反転授業のグループは自己組織化ということを合言葉に活動しているんですけど、ヒエラルキーを作らないということをグランドルールにしていて、全員が横並びで、さん呼びで呼び合うようにするからこそ、自己組織化が起こると思っているんです。それを、サイバースペースで横に広げていって、リアルでは出会えない人と横に繋いでいってコミュニティで学び合うということになっているんですよ。そして、これは、オンラインだからできるんですよ。

なるほど。確かにそれを考えると、最初はユーザー数が足りないので、オンラインから入らないとだめですね。

うわ、頭いいですね。問題の本質にスパッと気づきますね。

リアルの場でコミュニティができるかどうかは、ユーザー数の「密度」によるという認識は、難波さんと僕との間で共通していました。難波さんがおっしゃるように、アメリカでホームスクールなどのオルタナティブ教育が広まっていることを考えると、将来的には日本でもリアルの場で学び合いのコミュニティができてくる可能性はあると思います。

難波さんが「リアルの場」に強い思い入れがあるということも伝わってきました。難波さんは、人の心を動かすためにはリアルの場での体験が重要だと感じているのだと思います。それが、ワークショップやリアルの場のコミュニティといったアイディアへつながっているのだと思いました。

学校と市場原理

話しているうちに、今度は、難波さんから僕への質問が来ました。

田原さんは、学校というものの中に市場原理を入れないといけないと考えていますか?

市場原理というよりも、お金をどこからもらうかということなんですよね。お金を外からもらうということは、ある程度、その影響を受けることになりますよね。それよりは、学びたい人、ユーザーから直接お金をもらうほうが、グループを自律的に運営できるから自分にとってはいいんですよね。だから、グループの中で価値創出をして、その価値に比べれば安いという値段を設定して、払ってもらって、お金以上の満足感を感じてもらうようにする。そのほうが、自分たちの中で回しているから、システムを変えていく力というものにつながりやすいんじゃないかなと思っているんです。

なるほど。資金調達の部分で、スポンサーをたくさんつけてしまったり、株式公開すると面倒くさくなったりという話と似てるかもしれないですね。こっちで利益を出したほうが、自分の好きなようにやれるみたいな。そうなると、やはり学校が自分でどれだけのお金を生み出せるのかという部分は重要ですね。たとえば、部活動でコーチを呼びたくても、人件費がかかるので、仕方なく自分でやっている先生もいると思うので。

今思ったんですけど、キャリア教育の一環として生徒がプロダクトやサービスを作って売って、その売り上げの一部を学校がもらうことはできないでしょうか。課外学習とかでやれば面白いと思うんです。

それ面白いですね。キャリア教育についてなんですけど、ビジネスのスキルが、学校にない場合が多いんですよね。でも、松嶋さんのように先生の枠組をはみ出してしまっている先生って、実はたくさんいるんですよ。でも、大学出て、直接先生になってしまうと、ビジネスの経験をする機会がないですよね。今、実験的にやっているのは、スモールビジネスを立ち上げて、そこにボランティアで何人かの先生に入ってもらって、10人くらいのチームを作っているんです。ストロングポイントの分析やブレストから始めて、僕も仕事のノウハウを提供して、それでサポートしている方を収益化して生活できるようにするということにチャレンジしているんです。そうすると、キャリア教育をやるときのアイディアになったり、確信を持ってできるようになったりすると思うんですよね。先生にビジネスマインドが備わってくると、生徒と一緒に面白いことができるようになるじゃないですか。それは、もしかしたらプロダクトを作るということかもしれないし、別のことかもしれませんけど。

それ面白いですね。ビジネスマインドに限らず、先生と、先生が持ってないスキルを持った人が手をつなげば、可能性がどんどん広がりますね。松嶋さんからお話を伺っていても、松嶋さんは他の先生が持っていないスキルを持っていると感じました。松嶋さんが持っているKnowledgeの部分を他の先生にシェアしてもらえば、先生にできることの幅がどんどん広がっていきますね。

Learningの輪があって、教師のLearningの輪が回っていくと、生徒はそれに触発されてLearningが回っていくんですよね。教師のLearningをどうやって回すかというと、リアルの場ではなかなかリンクできないから、オンラインでリンクして学び合いによって教師のLearningを回していって、それに触発されて生徒のLearningが回っていくというイメージなんです。

でも、普通は、先生と生徒の輪は、離れていてギアが噛まないんですよ。だから、先生が生徒から批判されることを恐れずに枠をはみ出していって、生徒も生徒という枠から出て歩み寄っていかないと噛まないんですよね。筒井さんは、まさにそういう問題意識の最先端の方で、それを噛ませるためにCTを入れているんですよね。だから、筒井さんの授業は難波さんのやっていることと親和性が高いと思います。生徒側から仕掛けているという意味では、難波さんのほうがもっとラディカルかもしれませんけどね。

そうなんですね。今度、筒井さんのゼミにお邪魔させていただくことになったので、そのときにじっくりお話を伺ってみようと思います。

難波さんの面白いところは、学びを変えていく様々な方法を同時に考えているところです。コミュニティにおけるオルタナティブな学びについて考える一方で、学校をどのように変えていけるのかを考えて行動しているわけですね。

そして、自分自身が学校の枠組からはみ出していくのと同時に、教師にも枠組みを出ることを期待しているんですね。教師の枠組を超えて活動している松嶋さんとは、シンクロする部分があったのではないかと思いました。

「本物」だけが感動を与えられる

難波さんが考える教育の中で、重要な位置づけになっているのが、

(Step 1) 非日常のリアルの場で「本物」に出会うことで、勉強を全く面白いと思っていない人に「面白いかも」と思わせる。(0を1にする)

というところだと思います。「非日常の場」について、難波さんは話を続けました。

僕は、今少し迷っていることがあって。今度「生徒と教師が本気で授業を考える7時間。」というワークショップの初回をやるんですけど、その後、第2回、第3回をやる意味があるんだろうかと思って迷っているんです。もちろん、これは必要なことだとは思うけど、もっと前にやるべきことがあるという気持ちもあるんです。というのも、このワークショップに参加する生徒は、おそらく授業にとても関心がある、いわゆる意識高い高校生なんですよね。で、その一方で授業に全く興味がない高校生もいるわけです。そうすると、いくらこのワークショップを開いて、先生の授業のクオリティを高めたところで、授業の方を向いてない生徒がいるわけですよ。端から授業聞いてないっていう生徒が。であれば、このワークショップを開く前に、そのような生徒に向けて、勉強って面白いって思ってもらって、授業の方を向いてもらう方が先なんじゃないかと。つまり、さっき言った「非日常の場」をつくって、ボトムアップすることを優先すべきではないのかと思っているんです。

NPOカタリバのやっている活動は、難波さんが考えている「非日常の場」とターゲットが同じだと思うんですが、カタリバさんの活動についてはどう思っているんですか?

カタリバさんのやっていることは共感できます。ああいう風に生徒と対話することで、やりたいことはあるけど怖くて一歩を踏み出せない、という生徒が一歩を踏み出すことができるように手助けをするのは大事だと思います。ただ、自分の中に、やりたいことが本当にない生徒っていうのもいると思います。そんな生徒には、大学生と語り合うよりも、本物をを呼んできて、本物を見せた方が効果があると思います。それが「非日常の場」ですね。非日常の場でする具体的な活動は、たとえば、1時間目は安藤忠雄さんを呼んで建築に関するワークショップのようなものをするんです。そしたら、「建築って面白い」という生徒が出てくると思うんです。2時間目は数学で、数学者の岡潔のような大数学者を呼んで数学についてのワークショップをやりたいんです。3限目はそれの音楽バージョンで小澤征爾を呼んだり、本物を呼ぶんです。

安藤忠雄さんを呼んで、1年に1度、何とかして安藤さんのスケジュールを押さえて100人の前で話をしてもらったとするじゃないですか。その中の10人が建築面白いと思って心に火をつけたとしても、1年に10人ですよね。大学生ならたくさんいるから面で展開できるけど、安藤さんは一人しかいないから、人数的にはカタリバさんのほうがインパクトを与えられそうですよね。その辺は、どんな風に考えるんですか?

安藤忠雄さんは一人で、一年に一度しかできないかもしれないけど、隈研吾さんを呼ぶとか、他の建築家の方を呼べば、一年に何回も開催できると思いますね。もちろんマネタイズできることが前提ですが。

アプローチは、いろいろあってもいいですからね。火のつき方や、鍵の開け方もいろいろありますからね。

「本物」といったときに、数学だったら、学校の先生だって高校生が知らない面白いことをたくさん知っているはずじゃないですか。その向こうにフィールズ賞を取ったような数学者がいたとして、高校生に合わせて話をするとすると、どちらも変わらないような話をすることができるじゃないですか。でも、やっぱり、数学者じゃないとダメなんですかね。

ダメですね。やっぱり、誰が喋るかって大事です。高校生単純ですし。たとえば、先生でも、古文の先生が授業中に「源氏物語ってのは、すごい面白くてなー」と言うのと、物理の先生が「この前、源氏物語読んだんだけど、面白くって」って言うのは感じ方が違うと思うんです。言ってることは同じだけど、やっぱり物理の先生が言った方が「よし、オレも読もう」って生徒は思うと思います。だから、やっぱりフィールズ賞を取った人が訳の分からない難解な数学の話をしないと生徒は感動しないと思いますね。数学の先生が訳のわからない数学の話すると、7割くらいの生徒は寝ますね。(笑) これは、個人的な話ですが、この前読んだ本で、岡潔が小林秀雄に「今の数学というのはマスターを修了しないと数学という言語を習得できない。なのに、数学という言語が習得できないと、数学の本質がわからなんです。だから、マスター修了してない人が私がやっている研究見ても、何をしているのか分からないんですよ。それが、今の数学教育の問題点なんです。」と言っていて、そのあとに、岡潔が数学の研究の話をしているんですけど、全く分からないんです。ぼくマスター修了してませんから。だけど、カッコいいんですよ。うぁ、すごいなと思うんです。

じゃあ、たとえば、高校の先生が「僕が大学院生のときに可換環の研究していたんだ」とか言って、黒板に数式を書いても、難波さんはカッコいいと思わなくて、心が動かないんですね。

僕は数学って面白いなと感じているので、心が動くかもしれませんが、数学に全く興味がない生徒は心は動かないと思いますね。

難波さんの言っていることは、「憧れ」を行動の原動力にして0から1を作るということなのだと思います。実際、難波さん自身もスティーブ・ジョブスに憧れて、0から1が生まれたという体験があるわけです。ただ、僕自身は、そういう明確なロールモデルがいたわけではなかったので、正直、ピンと来ない部分もありました。また、遠い存在よりも、身近な存在のほうがリアリティがあって憧れを感じやすいというケースもあり、難波さんの意見と必ずしも一致しているわけではないのですが、著名人を呼んでワークショップを行えば、集客力もあるし、それによって心に火がつく人も出てくると思うので、難波さんが言っているようなことも起こるかもしれませんね。

難波さんが考える教師の役割の変化

難波さんの期待に応える授業では、教師は何をやったらよいんですか?

ファシリテーションですね。僕は、さっきも言ったように学校が将来的にはなくなって、それに伴って教師もいなくなって、近所のおじさんが取って代わると思っています。近所のおじさんがやるのが、ファシリテーションなので、教師=近所のおじさんとするなら、教師の役割はファシリテーションですかね。

ファシリテーターって、具体的に言うと、どんなことをやっている人っていうイメージを持っていますか?

例えば、アメトークの宮迫と蛍原みたいに、テレビのバラエティ番組のMCとかですね。ただ、ホンマでっか!TVの明石家さんまは違いますかね。

そこでやっているファシリテーターの機能って、どんなものなんですか?

主役はひな壇に座ってる芸人で、その芸人が気持ちよく喋れるように話をふったり、テーマから外れたことを喋っていると戻したりする役割ですね。あとは、たまに面白いことを自分で言って、場を盛り上げたり。明石家さんまは、自分が主役なところがあるので、少し違いますかね。

自分で勉強していて、こういう支援があったら助かるなというものとかありますか?僕は、結構あったんですよ。大学院生のときとか一人で研究していたんで。自分でやるということにプライドを感じてやっている一方で、限界を感じている部分もあったんです。

コンテンツを紹介してくれることですね。たとえば、高校生のときに哲学を勉強していたんですけど、哲学を専門にしていた先生が僕が入学する前に辞めちゃっていなかったんです。それで、何から読めばいいのかが分かんなかったんです。で、『ツァラトゥストラはかく語りき』とかから読み始めて一度挫折したんです。なので、入門書とかを教えてくれる人が必要でしたね。

それが、反転授業でいう「壇上の賢人」から「ガイド役」のガイド役っていう感じですかね。アクティブラーニングの教師の役割って、いくつかあるんですけど、質問による介入というのがあるんですよ。質問をすると考えるから、その人の考えに薪をくべて燃やすというイメージですね。あとは、人と人と繋げるというのもあります。AさんとBさんとを繋げるとちょうど化学反応が起きそうだというのを判断して繋げるんですね。更に、コンテンツと繋げるという役割もありますね。この人にとって必要な情報に繋げてあげる。また、この人に出会うとよさそうだという人にコネクションを利用して出会わせてあげるようにしてあげると、その人の学びのネットワークが広がっていくと思うんですよ。それは、目立たなくて、気づかれにくいんですけど、かなりスキルが必要なんですよ。

反転授業には2種類あるんですよ。1つは、完全習得型の反転授業で、こっちは、補習型なんですね。決められた教科書があって、その内容を習得させようとしても生徒の理解度にばらつきがあるから、動画講義などを利用して個別学習させて、先生はそれをサポートする考え方なんですよね。塾とかだとそういうやり方がすんなりはまると思うんです。

もう一つは、アクティブラーニング型の反転授業です。教育がこれじゃまずいだろうという考えがあって、それを変えようというのがアクティブラーニングなんですよ。もともと自分で考えることを求められてきていない生徒がいて、その人たちが自分たちで考えられるようなって、難波さんみたいに自分で考えて行動できるような人が出てくるようにするには、教え込んじゃだめだし、教え込まないでサポートするという難しいことをやっているんですね。でも、それをやらないとピラミッド型のヒエラルキーが変わっていかないでしょという問題意識を持っている人もいて、そういう先生は使命感を持ってやっていると思うんですよ。

だから、ある意味、そこをIT化できるかもしれないとは僕も思っていて、Learning SNSみたいなものがあって、ガイド的なものがSNSの中にあって、人工知能のようなシステムが組み込まれていて、アマゾンのおすすめ商品みたいに、それぞれの学習者におすすめのコンテンツを提示するようなシステムがあれば、ある程度、自分で学ぶということを支援できますよね。そういうSNSを作りたくてプロトタイプを作っているところなんですよ。

ただ、上位層は、そういうもので伸びていけるかもしれないけど、そうじゃない層は、難波さんも言っているように、人の手をかけないとうまくいかない部分があると思うんですよね。そういうノウハウを持っている人は少ないから、それをシェアして広げていこうとしているんですね。

その下位層というかボトムをアップさせることって永遠の課題じゃないですか。でも、それって、もしかしたら永遠に解決しないことなのかなとも思っています。さっきは、「非日常の場」をつくることでボトムアップできると言ったんですが、やはり元々解決しない問題なのかもしれないとも思っていて。というのは、世の中にヒエラルキーって絶対に生まれてしまうもので、ボトムは相対的に必ず存在してしまうのかもしれないと思っているんです。そう考えると、ボトムアップの必要性ってないのかなって思ったんですけど。

僕はそこに対してはラディカルな思想の持ち主で、研究していたのも自己組織化の原理です。これは、ボトムアップがどのように起こるのかという一般的なメカニズムなんです。ヒエラルキー構造を強めていく力があって、それに対してフラットにしていこうとする力もあって、0点か100点かということじゃなくて、その中で、20点だったり、40点だったりするということだと思うんですよ。

僕は、外から評価する立場じゃなく、教育については当事者なので、「20点ですね」と客観的に評価するよりも、それを25点にするために考えて行動していきたいんです。過去にヒエラルキーが常に存在していたからといって、インターネットのように過去にはなかったものも生まれているのだから、同じことになるとは限りませんよね。だから、過去の歴史で起こらなかったことが起こってもいいんじゃないのと思うんですよ。

なるほど、確かにインターネットには、そういう可能性があるかもしれませんね。今までの既成概念を覆す何かを生む可能性はありますね。

「教師という職業がなくなって、近所のおじさんが取って代わる」という刺激的な発言によって、僕も安全な場所から引っ張り出されてしまいました。(笑)これこそが、立場が異なる者同士が、対等な立場で話す醍醐味かもしれません。難波さんによって、すっかり本音を引き出されてしまいました。

キャリア教育について

今キャリア教育って色々あるじゃないですか。でも、たくさんありすぎて高校生は自分の必要な情報にアクセスしにくいと思うんですよね。だから、情報を整理してあげて、Yes-Noみたいな感じでチャートを辿っていくと必要な情報にたどり着けるようにしてあげて、それで、自分はカタリバに行くべきなのか、僕のやる「非日常の場」に行くべきなのか、あるいは、Life is Techに行くべきなのかということが分かれば便利だなと思うんです。

それは、イメージとしては、Webサイトでキャリア教育のポータルみたいなものがあればいいんですかね。

そうです、そうです。あとは、Webサイトもありだけど、学校へのコネクションができた後で、ホームルームでこういう活動があるので知らせて下さいというのもありだと思います。WebでやるとWebを認知することが必要じゃないですか。でも、学校で先生が全体に言ってくれれば、リーチが長くなりますよね。多くの生徒が認知できるようになります。

ということは、先生がアクセスするようなキャリア教育のポータルがあればいいということですか?

いえ、ICT教育ニュースに載せるよりは、SENSEI NOTEでシェアしたり、先生の知り合いの中でシェアしたりという感じで、個人的なシェアのほうが良いと思うんですね。

どちらかといと、コミュニティ内でシェアされるほうが伝わるということですかね。

そうですね。たとえば、反転授業の研究に登録している先生というのは意識が高いじゃないですか。生徒に何かしてあげたいという気持ちが強いので、やってくれる確率はあがりますよね。

理念とか、思いの部分を理解してもらった人じゃないと伝わらないですもんね。だから、コミュニティベースで思いの部分をシェアして伝えていくという感じですかね。

その通りです。

実際に難波さんと対話してみて、自分の「イノベーター」としてのアイデンティティが共感したり、ときには、自分の「教師」としてのアイデンティティが発動し、思わず「ファシリテーターって存在価値が見えにくいけど、重要なんだよー」などと主張してしまったり、いろいろな感情が動きました。生徒と教師が本音をぶつけ合うことで、今回の僕のように感情が動いて化学反応が起こるのではないでしょうか。自分自身が難波さんと本音で話す経験を通して、そのことを確信しました。

ワークショップ「生徒と教師が本気で授業を考える7時間。」終了後の感想

この対談の後、難波さんはワークショップを実施し、ワークショップの感想を送ってくださいました。

11/16にワークショップ「生徒と教師が本気で授業を考える7時間。」を開催しました。開催してみての感想と今後の方向性を書いていきます。

まず、開催してよかったと思ったのが、先生が生徒の声を聞く重要さと共に、生徒が先生の声を聞く重要さを実感したことです。先生にとって、生徒からのフィードバックが大切なことは自明ですが、生徒にとっての先生の声も欠かせません。先生が授業をする上で気をつけているポイントや、授業づくりの大変さを知ることで、生徒の授業を聞く姿勢は変わると思いました。このことがわかったのは、自分の中でとても大きかったです。

ただ、反省すべきところもあります。当初の目的は、「先生が自分の授業をブラッシュアップすること」および「生徒が自分の先生に授業案を提案して、先生の授業を改善すること」だったのですが、そこまで到達するには、たくさんのステップを踏まなければいけないことに気がつきました。先生だと、「そこで出た授業案をブラッシュアップする」→「それを参考にして、自分の授業のブラッシュアップする」となり、ステップをひとつ踏まなければいけません。また、生徒になると、「ワークショップで出た授業案をブラッシュアップする」→「その授業案を自分の先生に提案する」→「先生が授業を改善する」となるので、もうひとつステップが増えます。よって、このステップの数を減らすことが課題だと感じました。

では、この課題をどう解決するかというと、ある授業を提供している先生と、受けている生徒を対象にワークショップをすることになります。これが今後の方向性です。ある授業にお邪魔して、その先生と生徒で対話型ワークショップを開きます。そこで、お互いが日頃授業に対して感じている想いを伝え合います。もちろん、ここでは単なる感情のやりとりにならないように、第三者である僕や、ファシリテーション補助の方が介入することで、生徒からのフィードバックを客観的で生産的なものにしていきます。この発想は筒井さんからいただきました。日頃お互いが授業に対して感じていることを伝え合ったあとは、そのフィードバックをもとに、その場で授業をブラッシュアップしていきます。

今後は、このような活動をプロジェクトの一つとしてやっていきたいと考えています。

難波さんが主宰する「生徒と教師が本気で授業を考える7時間。」の公式HPはこちら