反転授業のニュース記事を読むと、ほとんどの場合iPadなどのタブレット端末との組み合わせで語られているように思います。

佐賀・武雄市でも、「小学生・中学生にタブレット端末を配布し、反転授業を行う」というように報道されています。

また、全国で先駆けて反転授業を行っている近畿大学付属高校でもiPadが生徒に配布され、英語や数学の授業が反転学習形式で行われています。

・反転授業研究会(数学)

・反転授業への道(英語)

これらのニュースを読んで、

「反転授業には、iPadが必要だ!」

という印象を持つ人が多いと思います。

9/24に書いた記事「佐賀・武雄市が「反転授業」用にタブレット端末を配布することについての分析」で、僕は、

— 引用 —

結論から言えば、「反転授業による教育効果」という点から見れば、必ずしもタブレット端末は必要ないと思います。

今の時代、自宅にインターネットに接続できる端末(PC、タブレット、スマホなど)を持っていない人のほうが少ないですから、基本的には自分のものを使うことにして、持っていない人には安価な端末を購入してもらうという方法にすれば、導入コストが下がります。

小学生の場合、そもそも親のサポートが期待されているわけですから、親のPCを使って、親子で予習動画を見るということで事足りると思います。

— 引用 —

と書きました。

しかし、その後、iPadを導入している高校や塾などの実践例を調べると、タブレット端末による教育効果というものもあると考えるにいたりました。

以下で、具体的に述べたいと思います。

参考にした実践例は、次の2つです。

(1)袖ヶ浦高校の実践例 Z会の寺西さんの記事→「主体性を育むタブレット授業、千葉県立袖ヶ浦高等学校」

袖ヶ浦高校の情報コミュニケーション科では、「情報活用能力」「コミュニケーション能力」「論理的思考力」「情報モラル・セキュリティ対応力」の4つの力をつけることを目指し、授業が行われているようです。

特に反転授業が行われているわけではなく、教師が個々にiPadの利用法を工夫しているようです。

リンク先の記事からの引用です。

— ここから引用 —

写真2は「国語」の授業。教科書に出てくる文章の考察で、日本人と外国人の「水の流れ」に対する美意識の違いをイメージするために、ネットから画像を集め、電子黒板に投影しているようすです。

生徒が探し出してきて、タブレット上の共有ファイルに投稿した画像が次々に電子黒板に表示されます。それらを見ながら別の生徒が別の写真を投稿する、これは学習環境の同時性を利用した、見事なフロー情報の活用です。

そして、ある一定の数が集まったとき、水の流れの特徴別に分けて保存、この段階でストック情報として使えます。

— 引用ここまで —

僕がよく知っているインターナショナルスクール(イギリスカリキュラムの小学校)では、リサーチの宿題がよく出ます。これは、各自がそのときに勉強しているテーマに関して調べて、その内容を1枚の紙にまとめてくるというものです。ほとんどの生徒がインターネットや本で調べたことをまとめ、カラープリンターで写真を印刷して貼り、重要なところを目立たせたりして、まとめてきます。

調べてくることは、どんなことでもよかったりするので、教室には「多様なリサーチ結果」が集まり、それを元に生徒がグループワークをしたり、プレゼンをしたりして、自分以外の生徒の発表から異なる見方を通して、対象を深く学びます。

袖ヶ浦高校も、授業の中にリサーチの要素を入れ、能動的に学ぶこと、他の人の見方に学ぶことを行っているように感じました。

そのような授業をやる際に、iPadがあるとリサーチ結果をまとめる際に、表現の可能性が増すのと同時に、将来、ITを使ってプレゼンテーションをやるためのトレーニングを積むことができるというメリットがあると感じました。

比較すると

iPadなし → ポスターに、プリントした写真を貼り、説明文を書いてくる。 教室では、ポスターを見せながらプレゼン・グループワークをする。

iPadあり → 画像、音声、カメラで撮った写真、動画などを利用してコンテンツを作る。それらを電子黒板を使って全員で共有しながらプレゼン・グループワークをする。

というように、扱えるコンテンツの種類が増えるため、より豊かな学習ができる可能性があると感じました。しかし、その場合でも、重要なのは授業の方向性であり、何のためにプレゼン、グループワークをやるのかという教育方針の部分から考えてこそ、成果が出てくるのではないかと思います。

(2)広尾学園の実践例 こちらの記事を参考にしました→中高生はiPadでどう勉強するか? 広尾学園が授業を公開

広尾学園の記事を拝見すると、こちらもリサーチ、グループワーク、ディスカッション中心の授業を取り入れており、そこにiPadが活躍していました。

—- ここから引用 —

広尾学園は、iPadとオンラインサービスを組み合わせ、教師と生徒、生徒同士がディスカッションする授業を数多く取り入れている。その一例が、中学校1年生向けの地理の授業だ。中学1年生の地理の授業では、iPadと米Googleの「Google Earth」を利用(写真1)。生徒は、世界の各地域をGoogle Earthで巡って地理的な位置を視覚的に理解した後、月別の気温と降水量のデータで気候を分類する「ケッペンの気候区分」を基に、各地域の気候や植生を調査した。

気候分類の作業やプレゼンテーションには、手書きノートアプリケーション「GoodNote」を利用。生徒は、iPadに表示した気温や降水量の資料に直接書き込みながら班内で議論し、その結果を基にクラス全体へのプレゼンテーションをしていた(写真2)。

中には、米Appleの動画編集ソフト「iMovie」を使い、動画を組み込んだプレゼンテーション資料を作成するなど、自発的にiPadの機能や表現力を生かす生徒もいたのが印象的だ(写真3)。

— 引用ここまで —

このようなリサーチ、グループワークは、必ずしもiPadのようなICT機器がなくても行うことができますが、ICTを利用することで、もっとワクワクするような授業を行うことができそうです。

僕は、かつて、「熊本県を旅行する予定のドイツ人」に、スカイプで日本語を教えたことがあります。そのときは、Google Mapを使って、観光で訪れる予定の熊本城の近くで道を聞く練習をしました。

テキストに載っている例で、道を聞く練習をするのと、来月行く場所の地図を使って、道を聞く練習をするのとでは、「Exciting 指数」が全然違います。

頭が、グォーーっと活性化するのです。広尾学園の地理の授業も、きっと同じようにエキサイティングなものになっていたんじゃないでしょうか。

もうひとつ、広尾学園の授業の様子を引用します。

— ここから引用 —

授業内で知識を定着させる工夫として、ドリル形式の学習にiPadを取り入れていたのが、中学校1年生の英語の授業だ。同授業では、期末試験の文法問題で正答率が低かったという「人称代名詞」に関するドリル形式の復習授業を実施していた。教員がホワイトボードに3択問題を投影した後、生徒は制限時間内に回答を考え、選んだ選択肢をiPadに表示。制限時間になると生徒は一斉に回答を教員側に提示し、先生が回答の説明や解説をする、といった流れで授業を進めていた(写真6)。

— 引用ここまで —

これは、クリッカーのような役割として、iPadを使用している例です。

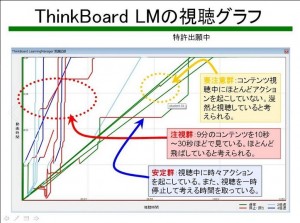

僕も、WizIQを使ったオンラインライブ講義で、アンケート機能と、チャットボックスをフル活用していますが、これが、使ってみると本当に便利なんです。今まで、予備校で授業をやっているときには、生徒の顔の表情から雰囲気を読み取って、分かったかどうかを判断して進めていました。

しかし、アンケート機能を使えば、問題を出して、どのような解答を選んでいるのかリアルタイムでグラフ表示できるし、チャットボックスで質問を受けて、それを見て理解度を確認しながら進めることができるのです。

直接質問するよりも、チャットボックスに打ち込むほうが、心理的な抵抗感が少ないので、これまでに出てこなかったような質問や、本音のようなものがどんどん出てきます。これは、僕も、やってみて気がついたことですね。

まとめます。

(a)iPadは、リサーチ、グループワーク、プレゼンテーションなどを通して21世紀型スキルを身につけることを目指す授業に役立つ。

(b)授業中の生徒の反応を取るためのアンケートや、チャットボックスのようなものとしても利用できる。

この他にも、教育現場にiPadが入っていくことによって、教師や生徒の創造力が刺激され、さまざまなエキサイティングな「使い方の発明」がなされていくことでしょう。

反転授業が生まれたアメリカでは、インターナショナルスクールと同じように、リサーチ、グループワーク、プレゼンテーションをベースにした授業が多く、その時間をより多く確保するために、「一斉講義の時間を動画で置き換える」という発想になったという歴史的な背景は重要です。

21世紀型スキルを身につけるためのエキサイティングな学びが、日本のあちこちで行われるようになるのなら、望ましいことです。

そして、「Exciting 指数」の高まりによって、予習をしてこない生徒をどうするかといった問題が発展的に解消するというのが、反転授業導入を成功させる王道なのではないかと思います。

実践されている方、実践を検討されている方、ぜひ、つながりましょう。

Facobookグループ「反転授業の研究」はこちら

※グループに参加希望の方は、田原までメッセージ下さい。