2014年11月3日に実施する反転授業オンライン勉強会「ファシリテーションスキル(2)」でお話しいただく、金沢大学 大学教育・開発支援センター准教授 杉森公一さんにインタビューさせていただきました。

支援してもらえなかった大学時代

杉森さんは、どんな学生だったのですか?

私は、大学時代に支援された経験がなかったと感じています。

サークルで楽器を吹いていて、学生実験中には眠りながらフラスコ割っていた学生なんです。留年ギリギリで卒業できて、専門科目に進む能力がなかったので、理科教育のコースに転向したんです。

大学の研究室に入って恩師に出会うまでは、大学からの支援というものを受けてこなかったんですね。

大学院で、よい指導者に出会ったんですね。

恩師の研究室は物理化学・計算化学を主にしていて、化学なのに実験ではなく計算というのはどういうわけか、不真面目な学生が行っても、割と受け入れてくれる土壌があったのではないかと思います。

恩師は二人いますけど、教授は教育担当の副学長になってしまって研究室は1年早く畳むことになってしまいます。当時助教授だったもう一人の恩師は教育研究科でも教えていて、博士課程は取れないけど、教師になるつもりだったら修士課程に進学できるよと言われたんです。

後から気づいたのですが、助教授は筑波大の一期生、教授は東京教育大時代からの教員でした。その研究室は、東京教育大とか高等教育師範学校のよいところを残したような温かさがあったと思います。

研究者であるだけでなく、教育者だったんですね。

その方たちの背中を見て、ようやく私は教育も研究も面白いなと思えるようになって、計算化学でも論文を書けるようになったんです。少人数で徒弟制のような状態だったので耳学で学んでいました。助教授からは、分かんないことは何回でも教えてあげる。分かんないと思うけど、何回でも私は言ってあげると言われて、プログラムの作り方とか、科学的な考え方とか、全部、傍で語ってもらって身につけられたように思います。

研究室に閉じこもらずに、実験室にずっと一緒にいて、寝食共にして、それで、やっと私は救われました。

支援をあまり受けてこなかった経験から、大学生のつまずきに対して、教員や職員が光を当ててあげるしか方法がないんじゃないかということを実体験から感じています。

私自身はできの悪い学生だったと思います。

なるほど。ぼくも大学生のときに支援されたという感覚が全くないんです。大学1年生の1学期で授業がつまらなくなってしまって、友達と自主ゼミをやって勉強していました。大学院に進んで研究するようになって一気に心に火がついたんです。これを振り返ってみると、受け身の勉強が大嫌いだったということだと思うんです。面白くないと思っているのにやり続けたくないという気持ちがありました。これは、ある意味、学ぶということに対する思いが強かったんじゃないかと思います。杉森さんはいかがでしたか?

大学への落胆は大きかったです。高校時代、村上陽一郎さんの『科学者とは何か』という本を読んで、学際的な科学とか、科学コミュニケーションとかを学びたかったんです。

だから1年生のときに学科を決めたくなかったんです。

選んだところが経過選択という、2年生になったら化学か物理か数学か地球科学かを選べるというところだったんです。

自分が化学に行きたかったというのは、化学からは薬学も農学も医療もどこにでも行けるからでした。そこで学際領域が学べると思ったんです。

でも、入った当初には数学クラスにいて、蛸壺の学問をひたすらやらされる感じだったんです。筑波大学は、教養課程がなくて、どの学部の科目も取ってよかったんですが、全然教養じゃないじゃんと思いました。たった一つだけ学際的な総合科目があって、医療と宗教と生物学とを一緒に学べるような科目だったんですが、僕のニーズを満たしたのは、その一科目だけでした。

僕も、同じような気持ちがありました。それで、文学部の授業を受けに行ったりしていました。広くいろいろなことを関連付けて学びたいのに、そういう場がなかったんですよね。

それで、僕は音楽に逃げて、自分で団体を作って、コンサートをするために、当時は電車も通っていなくて陸の孤島だったつくば市に音楽文化を根付かせようと思っていたんです。

そこで仲間作って広報したりとか、ポスター作ったりとか、ベルギーから音楽家招聘してみたりとかという活動をしたことは、自分にとっては大きな学びになりました。

同じですね。僕も、大学の授業が嫌になって野球とバイトに明け暮れていました。それにしても、音楽活動に対して、すごいアクティブに活動されていますよね。大学院では学びたいことを学べたのですか?

村上陽一郎の『科学者とは何か』との2回目の出会いというのは、理科教育に進んだときです。

科学教育というのは、科学哲学と科学史を含んでいまして、理科教師というのは、科学コミュニケーションにとっても近いんです。

やった!やっと学べた!と思って、恩師の助教授に聞いたら、「科学者の仕事というのは、教科書を書いたり、科学コミュニケーションとか、科学リテラシーも含まれるんです。科学リテラシーってとても大切なんで、僕も勉強したいんだよね。

同じ物理化学の分野でも、アトキンスは教科書書きで有名だし、藤永茂という人は、ロバートオッペンハイマーの評伝も書いているし、すごくファンなんだよね。」

こんな人たちっていいよねという話で盛り上がって、この人の言っている人はただの蛸壺の科学者の言っていることじゃないなと思いました。

いつか、科学・技術と社会みたいなことを教えて、その教えるフレームを利用して、理想の学びを一緒に作るような仕事をしたいなと思いました。

杉森さんのお話をうかがって、学ぶことに対する感受性がすごく強い人だなという印象を受けました。「こんなふうな学びをしたい」という気持ちが強いからこそ、それができないときの失望も大きかったし、適切に支援されたときの喜びと感謝も大きかったのではないかと思います。そして、その感受性が、今の活動にもつながっているように思いました。

医療福祉系の私大で教育に関わる

筑波大で理科教育を学んだあと、金沢大学に移るんですね。

金沢大学の大学院で計算化学を研究しました。

もともとは、冷房の効いた部屋にこもってキーボードを叩いているのが好きな人間なんです。ファシリテーションとかアクティブラーニングとは本来は縁がない。

そこから、どのような経緯で教育に関わるようになったのですか?

計算化学のポスドクをしながら収入を得る手段を探していたときに、研究室の先輩が近隣の医療福祉系の私大で助教授をしていて、そこのネットワークセンターの職員の仕事を紹介してくれました。非常勤だと聞いていたので研究室にいて、たまに行けばよいのかと思ったら、そうではなくて毎日来て、学校の200台のパソコンの面倒を見てほしいと言われたんです。私は専門が計算化学だったのでネットワーク管理とかもできるということでネットワークセンターの職員として採用されたんです。

ポスドクの役割と、ネットワークセンターの職員と、非常勤講師の3つを同時にやることになりました。

その研究室の先輩が、研究のスーパーバイザーになってくれて、すぐ近くでアドバイスを受けられる状況になりました。彼は、高校の教員の経験があり、教え方が非常にうまかったんです。

情報処理を教えるのも、ただEXCELの技術を教えるのではなくて、計算化学の観点でもってシミュレーションという考え方を教えるんですね。

たとえ福祉や介護という分野の学生であっても、問題解決の1つとして、アンケート分析の方法からEXCEL上のシミュレーションまでやれるという進んだカリキュラムを持っていました。

彼のカリキュラムのもとで、私はコンピューター教室の助手として後ろでついて個別の学習指導をしていたんです。一斉授業では40人の受講者の中で何人かは授業時間内だけではついていけないので、そういう学生の個別サポートをしていました。

講義のときには、上司のうまい教え方の講義を一言一句ノートにとっていたんです。3年間、授業研究をしていたんですね。

それは、すごい!

教え方が人によって違う。学生がどの教え方で教わったのかによって、質問に対する答えが変わってくるんです。同じカリキュラム、同じ教科書を使っていても、教え方が違っていればつまずきのポイントも違う。

だから、私はオーダーメイドの質問対応をしなければならなかったんです。

50台PCがある教室の隣の準備室に朝から晩まで座っていますけども、ひっきりなしに学生が、課題が分かりませんと言ってくるわけです。たとえ教員がジョークも交えながらうまい教え方をしていたとしても質問が無くなることはありません。また、どんな教え方をしたかによって、質問への答え方が変わることにも気づいたんです。

講義ノートを取ったり、そこまで生徒を一生懸命観察したりするというのは、仕事の範囲を超えていますよね。

はじめは自分のためにやっていました。学生時代、少人数の補習塾で中学の理科と数学を教えた経験はあったんですが、大学での講義の経験がなかったので、講義録を取っておいて、ジョークのタイミングや言う順番、板書の取り方まですべてコピーしたんです。

まるっきりコピーしたら、私は自分で授業を準備する必要がなかったんです。

大学教員になったときって誰も教え方を教えてくれないんですね。ラッキーだったのは、コンピューター教室の助手だったので、ずっとその授業に張り付いていて、3-4種類の先生、カリキュラムをすべて3年間、講義録を取ることができたんです。

学生の個別支援も学べたし、講義の仕方も学べたんです。

そして、それでもついていけない学生の存在を発見しました。

聞いただけじゃ分からないという学生が何人もいるんです。でも、問いかけをしたり、隣で書いてあげると必ず分かるようになります。

ネットワークセンターの職員時代の杉森さんの行動は、完全に「普通じゃない」レベルだと思います。講義ノートには、ジョークを言うタイミングとか、そういったものまで書き込んでいたそうです。そして、その講義を受けた生徒の質問を一手に引き受けて対応していく中で、一斉講義型の授業の限界にも気づいていったわけですね。こういう直接体験が土台になっているからこそ、信念を持って進めるのではないかと思いました。

リメディアル教育

私立大学では何を教えていたんですか?

私は、コンピューター教室の職員でしたので、理学療法、作業療法、社会福祉といった保健系の学生に、一般教養でEXCELやパワーポイントなどを教えていました。

それに加えて、筑波大の大学院で理科教育を2年間学んでいたので、リメディアル教育を担当し、高校までに生物や化学を学ばずに大学へ入学してきた学生に生物や化学を教えていました。

医療系の職種なので生理学や解剖学といった専門科目を受けなくてはいけないんです。細胞について分かっていないのに、健康科学とか生理学とか難しいんですね。看護も同じ危険性を持っています。

理科総合が受験科目になって、物理を勉強していないのに工学部に入れるとか、いろんなゆがみが出てきたんですよね。

看護学部が売り手市場で、全国に200校以上あって、さらに増えると言われていますが、看護の現場って3年離職の割合がすごく高いんです。最近の新人看護師は打たれ弱くって、「本当は看護師になんかなりたくなかった」という気持ちを持ちながら働いて折れてしまうこともある。そういう話を聞くと、大学教育の罪ってあるなと思っているんです。

高校までの学びの充足率が大変低い。高校生物を学んできたとしても、大学教育の合格ラインである60点には届かない。

県内の高大連携セミナーに参加したことがありますが、高校の進路の先生と大学の入試担当者が「連携」ではなく「対決」しているんですね。大学側からは、「高校でちゃんと教えてきてくれないから、大学ではサポートが大変だ」という話が出てきて、それに対して高校の進路の先生からは、「我々は、大学入試に設定されている科目以外は十分な学習成果を出して送り出すことはできません。」という声が返ってきたんです。高校の赤点は30点だから、大学入試の科目に設定されていることで60点まで上げられるというお話でした。もっと言えば、履修さえしていれば単位をあげているわけです。その状況で、入試に設定していない科目まで高校が責任を負うのはおかしいと言っていました。

私は、それは、高校の教育者が言ってはいけない言葉だと思います。私はそれに噛みつきました。私はリメディアル教育の担当者で、高校で生物を履修してきたけど、受験科目としては使ってこなかったという生徒は、20点からスタートするんです。私はリメディアル教育によって、半年で、アクティブラーニング的なこともして、すべての学生に40点上乗せします。そこでやっと、高校4年生から大学1年生になることができます。

場合によっては、中学7年生の状態から大学1年生に引き上げるために、大学入学から半年でやらなければならない。これが、初年次教育とリメディアル教育に課せられた高いタスクなんですね。

いろんな教育の矛盾をそこが引き受けているんですね。

おっしゃる通りなんです。すべての大学が引き受けています。発達障害や学習障害の学生さんも増えているでしょう。学力テストだけで他の能力は問われずに入ってきます。それは、高校だけじゃなくて、小、中、高、大学で、その子の生き抜く力ということについての責任を互いに持ちあわなくてはいけないと思います。

そこから、アクティブラーニングということにつながるんです。

リメディアルでeLearningは有効だと思いますか?

私は一切導入していませんでした。当初は単位にはならなかったんですが必修化してもらいました。必修じゃないとどんどん生徒数が減って、対面であっても拘束力がなければ来ないです。導入科目としてカリキュラムに位置づけたことでようやくリメディアルの機能を果たすようになりました。

eLearningや、MOOCsなどは、「学ぶことは重要だ」という価値観を家庭などから受け取っている動機づけの高い学生にはプラスになると思いますが、動機づけの低い学生には、必ず対面のサポートが必要だと思います。その点で、反転授業におけるアクティブラーニングというのは同じ趣旨だと思います。

杉森さんは、学生時代に大学教育へ落胆し、その後、大学院に進んで救われたという経験があるからこそ、教育を変えなくてはならないという思いが強いのではないでしょうか。そして、大学教育のゆがみが一番大きく表れるリメディアル教育や初年次教育に接する中で、受験制度や大学教育に矛盾を感じるようになったのが次の展開へとつながっていきます。

FD(ファカルティ・ディベロップメント)に関心を持ち始めたきっかけ

FDには、どのようなきっかけで関わるようになったのですか?

勤務していた私立大学でFD委員になり、FDについて調べ始めたんです。そしたら、大学コンソーシアム石川という大学連合の組織があり、そこでビデオ会議をやったりしていることを知りました。金沢大学の大学教育開発・支援センターにFDを引っ張っている人がいるということを知り、FD研修会に毎回参加するようになったんです。1年間ずっと参加していたら、気がついたらレギュラーメンバーになっていたんです。

せっかく共同のFD研修会をやっていても、毎回5-6人で、毎回参加しているのは私一人でした。そのうち、客員研究員として来てくれと言われて、翌年には専任としてセンターに勤務することになりました。

それも普通のことじゃありませんね。

私は、自分の所属していた私立大学をよくするためにFD研修会に参加していた一人の参加者だったんですが、情報を集めようと思って熱心に取り組んでいたがゆえに、その大学を辞めることになってしまったんです。笑

金沢大学の大学院を出ていますので、6年たって教員として母校に戻ってきたという形になりました。

杉森さんは、自分自身の思いから行動しているからこそ、行動力がすごいんですね。石川に20校ある大学の中には、何十人ものFD委員がいたと思いますが、FD研修会に1年間参加し続けたのは杉森さんだけというのはすごいことです。そして、その行動力ゆえに、どんどん枠をはみ出していくんです。

金沢大学の大学教育開発・支援センターでFDを広める

それで、金沢大学の大学教育開発・支援センターに移ったんですね。共同のFD研修会に毎回参加していたのは杉森さんだけだったというのは、普通じゃないことだと思います。何が、杉森さんを動かしたんですか?

大学教育に構造的な問題があることに気づいたんです。

65歳の昔の教え方の教授について大学院を出た若手教員がいるとしますね。その人が、その教え方のまま大学教員になったとしたら、私はその人のことを若手とは思えないんです。66歳だと思います。

私立大学には、いろんな学生が来ます。その中には中退学生もたくさんいます。私がもっと早く気付けば救えたんじゃないかと思う学生がたくさんいるんです。そういった学生の顔を思い浮かべたとき、支援にあたる教員側の問題にも気づきます。なぜ、「66歳」の若手教員の考え方を変えることができなかったんだろうかと思ったんです。

65歳の教員の考え方を変えることは難しいと思うんです。でも、私が強い危機感を感じたのは、中堅の教員でも「学生が悪い」と言っていたことでした。当時は、大学進学率が急激に上がった時期だったので、毎年のように学生の変化が起こっていました。大学教員はFDには参加しているけど、全く太刀打ちならないという状況でした。

私学なので年配の教員もたくさんいますが、昔の教え方で学生たちが寝てて、そこに厳しい言葉を投げかけて、「お前たちなんでできないんだ。僕の頃はこんなんじゃなかったぞ。」って、当たり前ですよね。

昔の上位10%旧制中学、旧制高校の雰囲気をまとった教員に、あるいは大学進学率がいまほど高くなかった時代の教員に、平成20年代の学生たちが罵倒されるわけです。

そういう状況を見たときに、60歳以上の教員の方の中にも気づく方もいらっしゃいますけど、その方たちの考えを変えるのは難しいから若手を変えなくてはならない。そう思ったときに、実は若手も古い考え方を持っている。

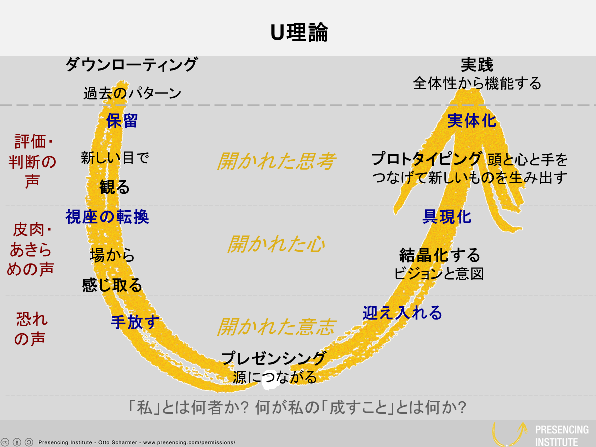

この状態であと30年仕事をするのは無理だと思って、苦しくて苦しくて、いろんなものを探し始めたらアクティブラーニングに出会ったりとか、クリッカーやリフレクションペーパーで彼らが毎回どんなことを感じたのかを書いてもらう形成的な評価に出会いました。

それは、学びのハシゴの中で、抜けているところを埋める作業なんですね。スモールステップに分けて梯子の格(こ)を埋めていくことの大切さに気づきました。このように教えるということが、すべての学生が上っていけるようにするという教育哲学なのではないかと思ったのです。

学びのハシゴの段が抜け落ちている場合は、学生はどの段が抜け落ちているかも気が付かないし、誰にも教えてもらうことはない。でも、はしごは登れと言われています。そこで、懸垂の状態になっているんです。

それで、第一段目のはしごを私がリメディアル教育や初年次教育で埋める。二段目のはしごは彼ら自身が埋められるようにする。自分で埋められるようになれば、その上のはしごを自分で埋めていけるようになるんですね。教育工学の言葉で言えば、足場かけとフェーディングです。

教員の役割というのは、彼らに愛情を持って接して、誰しもが自ら梯子を登ることができる能力があるという期待をかけるんです。期待が伝わると登る動機づけになります。そのもとで、適切に梯子をかけてあげるということだと思うんです。

法政大学の児美川孝一郎先生の『キャリア教育のウソ』でいわれているように、3年以内の離職者がすごく多く、100人中41名しかストレーターがいないとか、他の報告では6万人の大学中退者がいて、その中の3万3千人は一生、非正規雇用であるとか、そういうことを思うと、中退の予防というよりは、すべての学習者に社会で生き抜くための力をつけさせる教育というのを大学でやらなければならないだろうと思います。

幼稚園、保育園からはじまって、小、中、高、大、社会へと梯子の連続性を埋めていくことが大事だと思います。教育接続の梯子が抜けているところをちゃんと埋めていくということが、教育者の使命、責任としてあるのではないかと思います。

杉森さんは、大学院で接した教育者としてのあり方を受け継ぎ、自分自身も教育者として取り組んでいるのだと思います。そして、リメディアル教育に関わったことで気づいた大学教育の構造的な問題に対して、持ち前の行動力でどんどん踏み込んでいき、問題解決の方法を探してFDへと行動のベクトルを向けていったのですね。

金沢大学での取り組み

金沢大学での取り組みについて教えてください。

私が取り組んでいる初年次教育は、近視眼的には卒業研究に必要な能力を身につけさせることを目標にしていますが、それは、すべての学生が社会に出てから発揮できる能力につながると考えています。

アメリカでは、大学でどう学ぶのかという導入教育がかなり先行しているそうなんですが、日本でも、この10年、スタディスキルを導入していこうという流れがあります。図書館の使い方、レポートの書き方などから導入していって、より高いレベルへ接続していくということが注目を浴びています。

その中でもアクティブラーニングというのは、有効な方法です。

初年次教育で、アカデミックスキルを身につけさせていくという枠組みで、反転授業やアクティブラーニングを実践していくというのは、いろいろな大学で始まっていますよね。

そうですね。私たちの大学では、アクティブラーニングの実践を、初年次教育から専門課程に広げていこうとしています。

専門課程であっても、議論を中心とした授業にしていこうとしています。これは、アメリカ型なんですが、講義、演習、ディスカッションのセットが週に3コマあって、それが4学期制の中に折りたたまれています。

日本の多くの大学は、半年で15週あって、ずっと一方通行の講義があって、最後に試験やレポートでお茶を濁すというパターンが多かったんですが、大学進学率が51%になった現在、ただ聞いているだけでは身に付かないということはもう分かっているので、すべての学生に教育資源を投入するのであれば、講義の後には必ず演習やディスカッションンが挟まれるべきだろうと思っています。

アメリカ型に偏りすぎではどうだろうかという懸念はあります。アメリカでは卒業研究を取れるのは2割程度なんだそうです。ベンチマーク、マイルストーン、キャップストーンと分かれていて、キャップストーンを取った人だけが卒業研究をすることができます。一方、日本の大学では、法学や医学などの一部の学部を除けば、全員が卒業研究をすることができます。これは、日本型の大学教育システムの大変優れたところです。アメリカの大学関係者に日本では卒業研究を全員がしていると言ったら驚かれます。

卒業研究が、究極の能動的な研究・学習ですから、それを、3,2,1年生に下ろしていきつつ、初年次教育でのアクティブラーニングを上にあげていって、その2つを結び付けていくというように考えています。

アメリカでは、優秀な学生を選抜して、そこに教授の研究指導というリソースをつぎ込むということなんですか?

そういうことですね。アメリカでは卒業研究と学位を切り離していて、卒業研究を取らなくても学位を取ることができます。

4年間の教育プログラムが制度として機能していて、卒業研究はプラスアルファという位置づけになっています

アメリカと日本ではシステムが違いすぎるので、アクティブラーニングだけに注目して、アメリカの教育プログラムをそのまま導入して、さらに全員に卒業研究をさせるということになれば、日本の大学教員は破たんしてしまいます。なので、日本型のアクティブラーニングの導入をゆっくり進めていく必要があると思います。

アクティブラーニングを導入することで、日本の大学教育はどのように変わると思いますか?

大学教員は、授業のやり方を知らないんですね。

目標があって、教育内容があって、評価があってという教育方法について、専門知識や技術を持っていないんです。

反転授業やアクティブラーニングというのは、それを導入することによって、大学教員が教育方法を学ぶ圧力になるんではないかと思っています。

講義型なら、ちゃんと教育方法を学んでいなくてもなんとなくできてしまいますが、アクティブラーニングは、そうはいかないですからね。

おっしゃる通りです。そこに学習観の転換があるわけですね。学習者中心主義、つまり、教員が何を伝えたかではなくて、学生が何を身につけたかに変わります。主語が教員から学生に変わるんですね。学生が何を身につけたかは、学習成果(Learning Outcomes)で示されます。Input重視から、Output重視、さらに、Outcomes重視というのが、大学教育の質保障のバズワードになっています。

Outcomesというのは能力なんです。つまり、学位プログラムとして、彼らがどのような能力を身につけたかということを真剣に考えようということなんです。

平成20年以降、大学は、学位授与の基本方針を学則上に定め公開することが義務づけられました。入学者受け入れの方針、教育課程編成の方針、学位授与の方針という入口、中身、出口の3つの方針を決めて外部に公開するようになりました。

学位授与の方針を公表して、学位を持っているということは、こういった能力を持っているということですよということを明確にしなさいということになったのです。

日本の大学教育についてどのように捉えていますか?

私の仮説ですが、大学教育は今までずっと効果をなしていなかったと考えています。

どの高校を出たか、どの大学に入ったかが重視されていて、大学卒業までに4年間、6年間何していたかと言われたら、「修飾」活動・・・つまり、サークル活動やバイトをこうしていましたということをアピールしますよね。2年生や3年生で就職活動を始めたら、何を学んだかといっても何もないわけです。だから、大学教育の中身って誰も注目してこなかったと思うんです。それで、FDも教員が何を教えたかということにフォーカスしていて、板書の書き方やパワーポイントの使い方を教えていたんです。アクティブラーニングはずっと注目されてこなかったんです。つまり、学習成果については、誰も注目していなかったんです。

学習成果に注目するようになって、アクティブラーニングに注目するようになったんです。

ただレポートやテストをしただけじゃ学習成果が分からないので活動をさせてみようか、アクティブラーニングをさせてみようかということが始まったんだと思います。アクティブラーニングは授業改善の1つの道具立てなんですね。

杉森さんは、金沢大学でどのような役割を担っているのですか?

私は2013年からFDを専任にしています。授業開講の義務はありません。「アクティブラーニング入門」という授業は、センターの裁量の中で研究の一環としてやっています。

うちの大学には1000人の大学教員がいて、それに対して5人の専任のFD教員がいます。専任のFD教員を、アメリカではファカルティ・ディベロッパー(FDer)といって、だいたい教員200人に一人の割合で必要だと言われています。これは、国立大学だからできるのであって、周辺の私立大学には、FDを専任でやっている教員は一人もいません。金沢大学で5人、富山大学で1人です。

大学に専任のFD教員が5人いるというのは、恵まれた環境ですよね。

FDerが5人いるセンターも、この10年、うまく機能していなかったんです。呼ばれたら行く、聞かれたら答えるという感じで、学部に所属していないので大学の教育改善に機能的に参加できなかったようです。蚊帳の外だったんです。でも10年たったらだんだん存在意義が出てきました。3年前から学習成果についての一斉アンケートを取れるようになって、ようやくPDCAサイクルが回り始めて、ようやくセンターが機能し始めました。

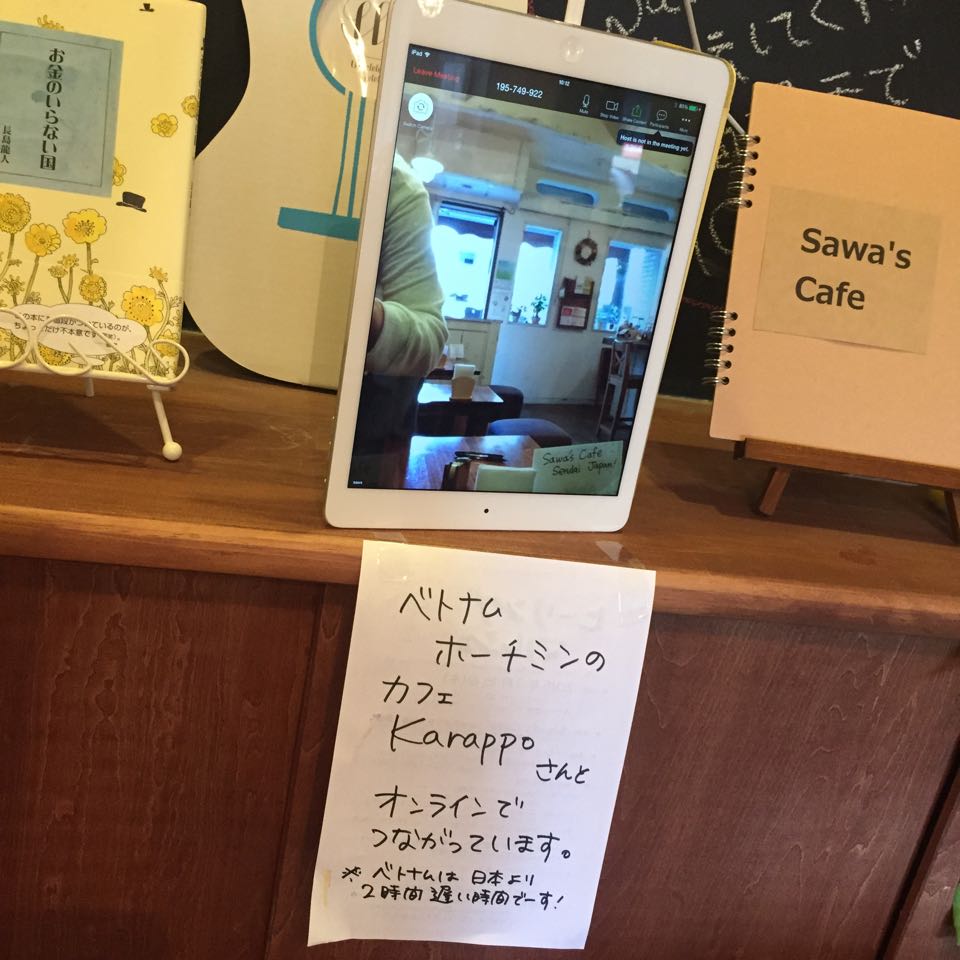

前述の大学コンソーシアム石川という大学連合には、大学、短大、高専を含めた20の高等教育機関と、すべての市町村の長が入っています。その組織の運営に私たちのセンターが協力しています。なので、私たちは県内20機関のFD活動も支えています。

日本の大学とアメリカの大学との教育システムの違いについて、とても参考になりました。全員に卒業研究をさせるという日本の教育の良い点と、授業設計がしっかりしていてアクティブラーニング型の授業が多く取り入れられているというアメリカの大学のよい点とを、バランスを取りながらゆっくりと融合させていくというお話に納得でした。

アクティブラーニング入門

杉森さんが担当している「アクティブラーニング入門」という授業について教えてください。

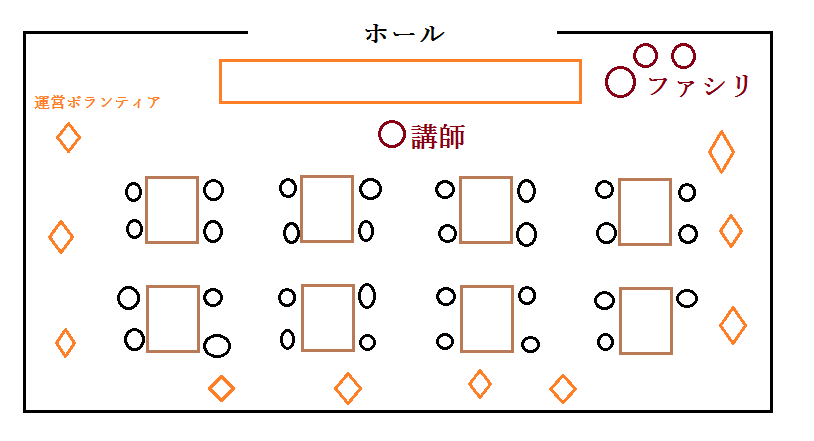

アクティブラーニング入門は、参加者が10人だけの講義でした。人文社会、教育、理工、医薬保健のバラバラの背景を持った1年生の授業でした。

彼らにバトンを渡して、「理想の大学教育を作ってください」という授業だったんです。

彼らに、3グループで理想の大学像を書いてもらいました。プレゼンもしてもらいました。

私が教育改革のシステムを提案して、文科省の大学教育再生加速プログラムに金沢大学が採択されたんですが、彼らの授業をしながらプログラムを考えていました。

私の書いていたプログラムは、FDをけん引していく教員の養成と、それを支える学生チューターの養成、さらに、アクティブラーニングを支える教室環境の整備といったことを書いていきました。

私が考えて書いたことよりも、彼ら学生が、反転授業やワールドカフェをやって、出てきたプレゼンのほうがよほど優れていて、「教育開発」というのは、教員開発と組織開発とカリキュラム開発からなるんですが、学生が抜けているんですね。

学生自身が自分たちで作ればいいんじゃないか。この指とまれで、いっしょに大学作ろうといったほうがよっぽど価値があることに気づかされます。

最終発表の中には、彼ら自身の言葉で、15分の講義があったら、そのあと、15分のグループ学習を入れて、90分を3分割してアクティブラーニングをしたい、そういうのを求めているという言葉が出てきました。

授業で反転授業も経験して、入試改革、高大接続、初年次教育について、新しい大学教育の姿が彼ら自身の言葉で出てきたんですね。彼らと私は大学を作りたい。

10人だからできるという話もありますが、大事なのはFDでの私のおかれているのと同じ状況に置くことです。授業では、私の状況と情報を彼らに伝えました。大学改革の必要性がありますよ。アクティブラーニングがなぜ求められているのか、私がFD研修会の講師として教員研修に年間15回とか20回とか各地のいろんな大学に行きますけども、そこで使った資料と全く同じものを彼らに示して、私が感じて提案しているような資料もすべてポータルにアップロードして情報に触れされる。そこで出てきた問いを中心に問いを深めて、また問いを深めて、彼ら自身でワールドカフェをしていってということをした結果、10人のFDerを作ることに成功しました。

それって、アクティブラーニングだと思うんです。

状況が学びを作るんだと思います。そういった学びをデザインすることがファシリテーションの力だと思います。授業デザインがあって、ゴールが決まっていないかもしれません。おぼろげなものは決まっているけど、何が出てくるかわからない。そこには、本物性がなければなりません。私が仮に本物のFDerか、FDerになろうとしている人間だったら、その熱意というか、授業の合間に出張ばかり行って、仲間つくりに出かけているんですけど、全国のFDの様子とか大学改革の様子とかを知って、私が成長している状態で学生と出会うことが大切なんだと思うんです。

本物の研究者しか、本物の教育はできないと思います。

本物の学ぶ価値を信じている者、新しいものを生み出すことに喜びを感じている者、研究を通して社会や世界を変えたいと思っている人に学ぶ研究室教育ができるんです。日本の教育というのは。そういう状況を作ることが何よりも大切だと思います。

強いられたアクティブラーニング。アクティブラーニングしなさいってカリキュラム設定すること。アクティブラーニングによって主体的な学習をしなさいという自己矛盾。これは、田原さんも感じられているように、アクティブラーニングを大学へ導入するときの違和感と一致すると思います。

杉森さんのアクティブラーニングの授業は、教員と学生が協力して「理想の大学教育」を探求するというアクティブラーニングになっているところが興味深いです。資料をシェアし、大学教育改革に真摯に取り組んでいる杉森さんの姿をそのまま見せ、さらに、学生に期待を込めた眼差しを送ることで、学生は、教わる側という役割から抜け出して、主体的に大学教育について真剣に考えるようになったのだと思いました。その結果、学生から出てきた結論は感動的です。アクティブラーニングの可能性の大きさを杉森さんのお話から感じることができました。

「越境」をテーマにする

学際的な学びや「越境」というのは、杉森さんにとっての重要なキーワードだと思います。その点から考えると、杉森さんが初年次教育に関わっているのも非常に納得がいきます。アクティブラーニング入門にも、その視点は入っているのですか?

はい。科学者と社会を結びつける2つのフレームの境界線を乗り越えるためにはどんな方法があるだろうか。市民と科学の対話の技法について3コマを使って考えました。

つまり科学と技術でどういった理想社会を作るのか、「市民」と「科学」の対話というところと、「学生」と「教師」の対話というところに、私はアナロジーを感じているんです。

これは、つまり、私がかつて受けたかった授業なんです。大学1年生のときにいろんなことを一緒に学べる教養で、こういう学際的な授業を受けたいという理想があって、その理想の授業を作りながら、彼らがいかにして理想の学び、理想の大学教育を作るのか、理想のアクティブラーニングをしたいというのをうまく出会わせることができたんです。

面白かったですね。

修士のときに取っていた10年前のノートをひっぱり出してきて、勉強をやり直しました。

私は科学史とか、科学技術史とか知らないんですよ。でも、趣味のように本を読んで勉強した形跡があったんです。それを見ると、当時の気持ち、学生のときにこんな授業があればいいなと思っていた気持ちを急に思い出して、その興奮を交えながら、反転授業をしたんです。

だから、楽しかったですねー。

大学教育に落胆をしたということと、科学・技術と社会について考えて、科学コミュニケーターやジャーナリストになりたかった自分もかつてはいたんです。

その10人の受講学生の中には、ジャーナリスト志望の者も、医師を志望してい者も、宇宙飛行士になるためにJAXAに行きたいという者も、NPO活動や地域の発展活動に行きたいという者も、教育者になりたいという者もいました。すごく多様な学生さんが集まっていたんです。彼らなりに越境を果たそうとする学生さんばかりだったんです。

授業は、私は音楽だと思っているんです。ライブです。

ライブでは、音楽家は伝えたい思いがあって手を伸ばす。聴き手も手を伸ばして結ばなければ伝わらない。

授業デザインやファシリテーションで私が大切にしているものは、教卓という舞台装置。

私は教卓を使わずに、教卓の前に立つのがメッセージなんです。

教卓はあったほうがいいんです。私は必ず教卓の学生側に立ってスライドは使うけども、机間巡視をしながら、顔と名前を覚えながら、クリッカーや、反転授業を使いながら、教卓の学生側に立っている。

そういうメッセージを持っているんだということを伝えます。

それで、「私はこのようなものを理想の学びだと思っているんですが、皆さんは、どういうものを理想の学びだと考えますか」という投げかけをしました。

そして、図書館のオープンカフェで最終発表をしたんです。

僕は、出張で最終発表は見れなかったんですが、そこには、教育改革担当の学長補佐と、センターの他の専任教員にファシリテートしてもらって、10年も20年も大学改革に関わっているような本物の人たちの前で、彼らの本物を発表してもらいました。

杉森さんのアクティブラーニングでは、杉森さんが最初に「伝統的な教師の役割」というものを超えて、学生に手を伸ばすんですね。そうすると、学生も「受動的に教わるという役割」から抜け出して、杉森さんの手をつかんでくれる。それぞれが枠組みを抜け出すことで、教員と学生の両方に学びが起こっていくのだということなんだということなんですね。そして、それが、「市民」と「科学」の対話のアナロジーになっているということは、「市民」も「科学者」も枠組みを超えたところで手を結んで対話することができれば、双方にとって自分自身の枠組を変化させるような本質的な学びが生まれるのではないかということをおっしゃっているのだと思います。このお話をうかがって、アクティブラーニングについての理解がとても深まりました。

ラーニングがラーニングを促す

杉森さんが、FDerとして成長し続ける姿を見せながら、アクティブラーニングをデザインして、一緒に成長することを促すというのは、とても印象的です。僕のやっている物理ネット予備校でも、反転授業についての気づきなどをメールマガジンに書いたりしているのですが、そこに対するレスポンスがものすごくあるんですよ。

それは、成長している姿に自分の成長を重ね合わせられるんだと思いますし、学ばない人に学ぶことはできないと思います。

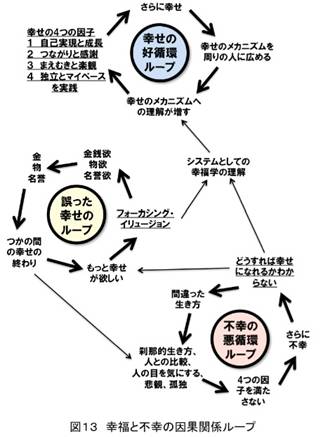

学習する組織というものもありますし、人のつながり自体が学習を促すんではないでしょうか。ラーニングがラーニングを促すということです。

学習者のラーニングの二重ループの外側に、教育者のラーニングの二重ループもあると思うんです。私のようなFDerは、教育者のループのさらに外側にループを回す位置にいます。

僕は、大学院で自己組織化を研究していたんです。非線形の偏微分方程式を使ってアメーバの形態形成の数理シミュレーションをやっていました。ワールドカフェについて勉強したら、やったら知っている単語や概念が出てきて、すごく懐かしい気持ちがしたんです。

システム思考には、とてもなじみがあって、複雑な因果関係を捉えるときにはシステム全体を見て、どこが制御パラメータかを見ていくという発想は、非線形システムを扱っていた僕にとっては、当たり前のことだという感覚でした。

杉森さんが計算化学やっていたのと、目の前の80人じゃなくてもっと大きな影響を与えるところにいかなくちゃならないというのは、システム思考の話なんじゃないかと思いました。レバレッジの効くところを変えていかなくちゃいけないという発想は、計算化学をやっていた人っぽいなと思いました。

私は、その自己認識がなかったですね。私のここでの上司の一人に非線形の生命の振動現象を扱っている人がいるんですけど、たいへん近い分野かもしれません。

我々のセンターは、単なるFDセンターから脱却しようとしていまして、教育データでシステムを検証していこうと考えています。教育のビッグデータに我々は向かおうとしているんです。FDで、個々の教員を変える教育開発というのは限界が来た。私が気づいたことは、多くの教員にFD活動を広げたいということなんですけど、私たちの組織としては、次の展開がありまして、IR(Institutional Research)という大学の教育機関でどのようなことが行われているのかということをデータを元に戦略を立てていこうということを考えています。人的な資源とか、経営の資源とかをどこに重点配分するのかということを直感でやっていたらどうにもならないので、データを元にやろうということなんです。アメリカではそのような取り組みが進んでいて、例を挙げると、中退を減らそうしたときに、学生に多様性があり、ヒスパニック系とか黒人系の学生の中退率が高いので、それをどうやって抑制したらよいのかというのをデータで学習成果を測っていこうという活動が進んでいたりします。

日本の大学も学習成果を測っていこうという方向を向いていて、私は統計を教えていることもきっかけで、このセンターに採用されています。FDを知っていて、さらに統計ができるからということで呼ばれたんです。

授業改善をするFDを回すIRという位置づけです。

リメディアル教育とアクティブラーニングから始まって、それを回すギヤとしてFDがあります。そのFDを回すさらに外側のループとしてIRがあるんです。私はIRの専門家としてキャリアを切り直さなければならないという状況になっています。

真剣に問題に取り組んでいくと、次第に問題のメカニズムが明らかになって来て、最初に考えていたフレームでは解決できないことに気づいて、枠組を広げて、より本質的なところに移動していくということなんじゃないかなと思います。

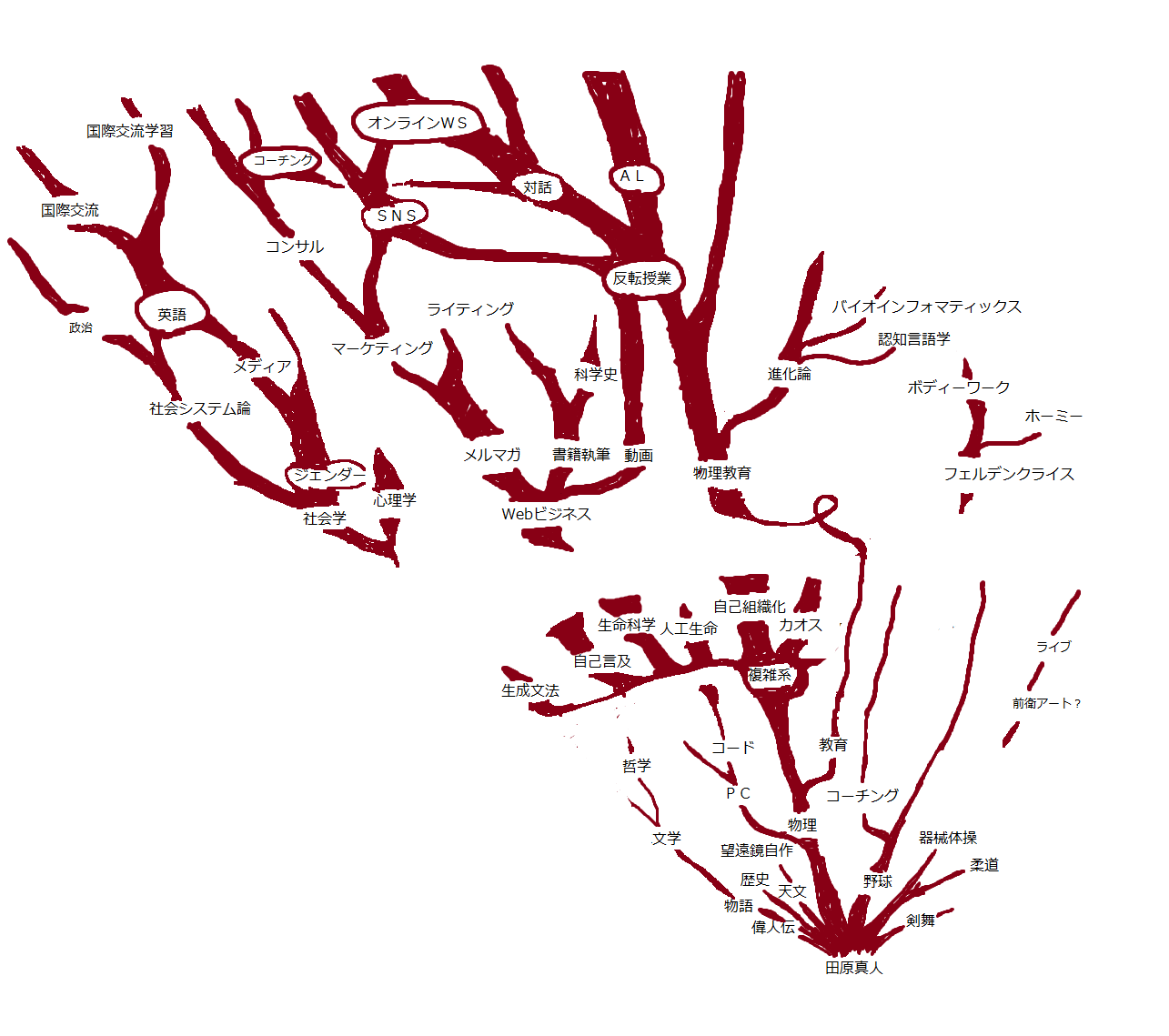

私自身の表現では「越境」と読んでいます。私は3年ごとに分野が変わっているんです。化学、理科教育、計算化学、福祉工学、大学教育開発ときているんです。3年たったら人間の成長が止まっちゃうんじゃないかなと思っているんです。

導入期はがむしゃら。発展期は自分で独り立ち。応用期は支援に回る。

1年目、2年目で気づいたことを使って、3年目は、まわりの人を巻き込んで支援に回っていく。

4年目は、いつも、自分の組織をはみ出ちゃって、3年たったら、異端児になっちゃって、なんかそこにいられなくなるんですね。

成長したら、異端にならざるを得ないんじゃないかなって思うんです。

僕は5年くらいのペースですが、杉森さんは3年なんですね。成長のスピードがすごいですね。でも、やっていくと、自然とそうなりますよね。

5年というのも感覚的に分かります。3年たつと等速直線運動になって、でも、そのあと2年くらいはそれを回したいという気持ちもあります。私の場合は、もうちょっと回したいなと思っているときに、様々な事情で枠を出ることになってしまっています。

杉森さんは、最初は現場で生徒に対して授業改善をしていき、自分だけの授業改善だけでは限界があると感じてFDとして教師の授業改善の支援に回るようになり、さらに、FDが効果的に機能するための組織であるIRへ移動しようとしています。行動し続けていくことによって、枠組みを次々とはみ出して越境していき、問題解決のために、より大きな効果を生み出すところへと移動していくわけなんですが、お話をうかがっていると、その越境が、とても必然的なことだと感じました。

顔と名前を覚えると劇的に変わる

同じことを5年続けると苦しくなってくるんですよね。予備校講師をやり始めて最初の5年は授業改善の連続だったので楽しかったんですが、5年たつと飽和してきて、同じことを繰り返すのが辛くなってきました。

生徒は入れ替わるので、新鮮な気持ちで楽しんで授業を受けてくれるんですが、自分自身は同じことを繰り返している、ビデオテープを再生しているというような感覚が生まれてきました。

それで、講義のネット配信を始めて、新しいことに挑戦し始めたんです。

大学院で教えている数学教員の方で同じようなことをおっしゃっている方がいました。「私は3年教えてきて教え方はうまくなったかもしれない。でも、振り返ってみると、私はビデオで再生されているような気がする。」とおっしゃっていました。

そのときに、学生に声かけていますか?

学生の顔と名前を憶えていますか?

学生に伝わるということがどんなことかということに自覚ありますか?

と言ったら、「いや、ないです」とおっしゃっていて、自分がビデオ再生されているという感覚があるだけじゃなくて、学生に対する関心もあまりなかったんですね。

毎日、10名ずつ名前を覚えることから始めて、声かけるところから始めてみませんかってアドバイスしました。たぶん授業改善がスタートしていると思います。

数学者としてずっと歩んできて、突然教えるようになった。相手は大学院生。3年教えてきて次のステップは、学生への注目ということで、私が感じたような状況をもし感じてもらえるんだったら、眼差しを持ってもらったら、たぶん回っていくんじゃないかなと思います。

名前を覚えると劇的に変わりますよね。僕は予備校講師時代に数百人の生徒に物理を教えていたんですが、その数百人の名前を覚えたんですよ。問題演習のときに名前を見えるところに書いておいてね。覚えるからといって、演習しているときにずっと覚えていたんです。一生懸命、いろんな語呂合わせを考えて、顔と名前を一致させて覚えていたんです。名簿を見ないで、指しはじめると全然授業が変わるんです。

予備校では、普通は新幹線で校舎に来て、授業をやって、バーッと新幹線で帰っていくという関係性だから、ふつうは名前なんて憶えないんですよ。その中で、「この人は、自分に関心を持っていて、自分と関係を作ろうと思っているんだ」と思ってもらった段階で、本当に劇的に変わりますよね。

まだ、授業が下手だったころに質問の列ができるようになって、カリスマ講師じゃなくて、地味な物理の先生なのに、なぜか質問の列が廊下まではみ出して1時間半待ちとかになっていたりしたんです。

それで、僕のところに来て、「今日は寮でこんなことがあって・・」とか「田原先生はいとこと顔が似ている」とか言って、質問のついでに雑談をして帰っていくんですよ。

そういう関係性ができると、こちらが喋ったことが、相手の頭の中に入るんですよね。

私も、チームティーチングで入ったときに、すべての学生の授業に助手として入れるんですね。だから、全員の名前を憶えている教員は私一人だったんです。もちろん一斉講義でも100人の名前を憶えてというところがスタート地点になりました。

今、関係性という言葉がありましたけど、彼らは、アクティブラーニングの前に、他者を受容するということができていないんだと思っているんですね。

自分は自分。ネットの向こうに共感する人がいる。または、メールの向こうに共感する人がいて、対面ではない。他者というのは、教員も自分と異なる社会、教科書もそうなんです。字離れとか、学問離れとか、教科書離れ、読書離れ、マンガ離れが起こっているんです。テレビも見ないんですって、今は。情報はSNSで十分だと。そのときに、彼らを越境させる手段というのは、名前を呼ぶということなんでしょうね。あなたはそこにいると伝えるだけで、自分が発見されるんじゃないですかね。自分はここにいて承認欲求があるんだけど、誰も認めてくれない透明な存在である。その中で、教師が名前を呼ぶということが、いかに彼らの存在をはっきりとさせて、そのあとに、他者が受容されて、言っていることが内化するのだと思います。

ルーブリックを使うのも、ルーブリックの基準が学習者に内化されるから使うんですけど、反転授業のいいのは、一人一人に問いかけてくれているという錯覚があるわけです。eLearningは悪いと言いましたけど、反転授業のビデオはいいと思います。自分一人に問いかけられている気がしますから。

僕は、予備校講師を始めて3年くらいは、新しい物理教育を目指すということに気持ちが向いていて、生徒よりも自分の教え方に関心が向いていました。でも、あるときをきっかけに生徒とか、親とかに関心が向かい始め、祈るような気持ちで合格を願っている親と同じ気持ちになりました。同僚の予備校講師が、自分の息子が大学受験のときに「ここを最後、見直しておけ」というリストを作っても持たせているのを見て、僕にもできそうだと思って、出題予想を始めたんです。それまでは、「予想」なんていうものに批判的だったんですが、合格させてあげたいと思ったら、できることを何でもやろうと思いました。そこから、生徒と本気で関係性を作るようになりました。教師に受容的に認識されて、名前を呼ばれるということが、関係性を作る上で重要な一歩だったのだということを、お話をうかがって再認識しました。

反転授業について

僕が作った動画講義って、予備校講師時代に壇上からしゃべっていたことをそのまま動画にしたものなんです。でも、動画にしたら、それは、「教材」なんで、自分から切り離すことができて、生身の自分は、それを使ってアクティブラーニングをすることによって支援者に回れるようになりました。「分かるところは倍速で飛ばしてねーー」とか言いながら自分の動画を教材として使ってもらって、生身の自分は、ひたすら問いかけながら、彼らの主体的な学びを引き出すファシリテーションに徹することができるんですね。これをやるようになって、再び授業をするのが楽しくなりました。

アーロン・サムズさんの授業の様子が、同じような雰囲気でした。

ビデオ見てこなかった人のために教室でビデオを見ることができるようにしてあって、そのほかにアクティビティも用意していました。

彼は、高校化学の教員だったので、何人かはプロジェクトをやっていて、携帯電話の充電が切れるのが嫌だから太陽電池で水素を発生させておいて、夜中に水素を使って充電をさせたいという生徒がいて、「太陽光から燃料電池を作る」というプロジェクトをやっていたんです。

反転授業にすることでできた時間によって、学校内の研究プロジェクトを支援することができたとおっしゃっていました。

一斉授業をしていたときは、そんなことはできなかった。

難しい宿題を家で一人でやらせることはなんて無駄なんだろうか。それだったら、その難しい課題を一緒にやるようにしたほうが意味があるんじゃないだろうかと思います。

しゃべっている、アクティビティが多い者が一番学んでいる。それなら、講義をやっている者(=教師)が一番学んでいるわけであって、アクティビティの少ないただ聞いている者(=学生)は、全く学んでいない。学ぶときって、自分で手を動かすときに学ぶので、授業の確認をペアで、言葉や身振りや、書いたりとかしてやったほうが、アクティビティの量が多くなるので学びが深まると思います。

反転授業をやるようになって、生徒から、「90分間があっという間に過ぎた」「次の授業が楽しみでたまらない」という声が出てくるようになりました。授業が終わった後は、頭を使ったという実感があるようです。アクティビティが多いということは、学んでいるということであり、楽しいことなんだということなんだから、生徒のアクティビティが多くなるように授業をデザインしようというのが、反転授業の重要なポイントだと思います。

杉森さんは、越境をし続ける

杉森さんは、学際的に学びたいというところから理科教育や化学を選択し、さらに、専門化する前の初年次教育に関わり、教育の構造的な問題に気づいてFDやIRというようにどんどん活動の範囲を広げていっていますよね。でも、こうやって見てみると、背後で繋がっているように思います。

変な越境をしている気がしますね。

かつて私は80人とか200人とかの学生を伸ばすということを一生やりたかったんです。でもいまの私の目標は、100万人の18歳人口の全員を伸ばすことなんです。だから、それに関わるすべての若い教員の方を仲間としてネットワークを作って、小、中、高、大、全部含めて考えていきたいんです。ですから、教員開発だけじゃなく、教育開発へつなげていきたいんです。仮に金沢大学と石川県の大学連合の教育改革がこの5年でうまくいくならば、石川県の大学に進んでよかったと学生全員が思えるはずなんです。

私は、いつか小・中・高・大をつなぐNPOをやりたいんです。大学コンソーシアム石川という団体がありますが、さらにそれを広げて、学校コンソーシアムというようなものを作らなければいけないだろうなと思うんですね。

それにはかなりの資金を集めなければいけないでしょうが、大学だけで乗り越えられる問題ではないと思います。

私は、富山県出身なので、北陸をなくしてはいけないという思いがあります。

小学校がどんどんなくなり、高校も統廃合が進むで、北陸の大学をつぶすわけにはいかないんです。ですので、近隣の大学のFDのアドバイザーもしているんですけど、大変な状況です。

そこで学習の重要性とか、学習者を大切にするという文化が必ずしもないところで、一人一人説得をしながら、身を切りながらやっていると、もうちょっと違う枠組みでやらなければいけないんじゃないかなという思いも生まれています。

教育コンサルタントとか教育開発のファシリテーションにはまだまだ可能性があると思います。

大学だからとか、高校だからとか、教員だからとか、そういう話じゃなくて、私たちの地域を救うためには、私たちはどういう行動を取らなければならないのかって、答は見えているようなものなんですね。

3年もすると組織の器からあふれ出してしまって越境せざるを得なくなる杉森さんの行動力の源は何なのだろうかと考えてみました。それは、「夢」というような具体的なものではなく、もっと抽象的なものなのではないでしょうか。

それは、たとえば

「狭い枠組みに閉じこもるのではなく、そこから出て手を伸ばしてつながるのがよい」

といったような、「夢」よりも一段、抽象レベルが高いイメージを持っていて、そのイメージに従って判断しているのではないかと思いました。

蛸壺的な学びではなく学際的な総合科目を学びたいという学生時代、科学ジャーナリストやサイエンスコミュニケーターになりたいと考えたこと、音楽家と観客とがそれぞれ手を伸ばして作るライブ、専門科目ではなく専門家と市民を繋ぐ理科教育、薬学や農学ともつながる化学を選択、教師や生徒という役割をはみ出して手を結んで一緒に学ぶアクティブラーニング、組織の枠を超えて理想の学びを実現するために仲間を探していく活動・・・・というように、現実の選択肢の中で何を選ぶのかというときに、そのイメージが、杉森さんの方向性を定めているように感じました。 そして、一貫してある方向へ選択し続けることによって、杉森さんの活動がどんどん積み重なっていく様子をインタビューから読み取ることができました。

杉森さんの勢いは、ここで留まるはずはなく、これからも様々な境界を超えて越境し、理想の学びの実現のために活動の幅を広げていくはずです。今後の展開がとても楽しみです。