2014年8月にFacebookグループ内の告知で、授業協力者の募集をしていたのを見たのがきっかけで、筒井さんの授業にとても興味を持つようになりました。

【大学教育に関心のある社会人・大学院生・学生の方へ】 京都精華大学の授業「情報メディア論」を教員と一緒に創りませんか? 授業協力者募集です!

一部引用します。

授業をオープンにすると、学生の学びが深まります。

同大学人文学部専門科目「情報メディア論」の授業が9月から来年1月までおこなわれます。その授業を私と一緒に創っていただける授業協力者(Creative Team: 略称 CT)3?4名を募集します。CTとは、15週間、教員と同じ立場で、授業設計・準備・実施・検証する学外からのボランティアです。

授業期間は15週ですので、全期間一緒にできる方がありがたいですが、これは要相談です。報酬が伴わない、ボランティアでの参加となりますが、大学の授業を創る意欲、他人との協調性、最後まで愉しくやり抜く気持ち、そして何よりも学生と共に学ぶ気持ちがあれば、経歴は問いません。しかし、大学、NPO、企業などでの授業、ワークショップの企画運営の経験者が望ましいです。

(中略)

忘れてほしくないのは、CTは、教員の補助者ではありません。むしろ、学生と教員、そして見学者をつなぐ存在です。みなさんが中心になって授業を進めていってほしいと思います。実際に、授業時間の大半をCTが担当してきました。CTが学生の学びを支えるために、たえず寄り添う必要があります。けれども、教員以上に努力してもらったとしても、交通費や謝金などは出ません(すいません)。私とCTとのつながりは、金銭関係でも、また上下関係でもなく、互いの思いをつないでいく関係でありたいと思います。その意味で、CTは、個人の強さだけでなく、CT全員のチームワーク、CTと私とがチームとして取り組むことが何よりも成功の秘訣です。

筒井さんの「グループワーク概論」や「情報メディア論」は、Facebookなどで公募したボランティアと一緒に対等な立場で授業を作り、さらには見学者も授業に参加してもらうという他に例のないオープンな授業です。

授業風景については、こちらの動画をご覧ください。

このような外に開かれた授業が、いったいどのような背景から生まれてきたのか、とても興味が湧きました。

そこで筒井さんにインタビューを申し込み、お話を聞かせていただくことにしました。事前に筒井さんが書かれた論文や記事を拝見し、予備知識を得た上でインタビューさせていただきました。

社会や教育の先を見て適応しようと思った

筒井さんは、最初はドイツ外交史を研究されていて、途中から分野を変更しますよね。それは、どのようなきっかけがあったのですか?

大きなきっかけになったのが93年に大学設置基準が変わったことです。私は、教養部というところにいたのですが、91年にドイツから帰ってきて同僚の先生に「筒井さん、帰ってきて教養部があってよかったな。」と言われたのが衝撃的だったですね。国立大学というのは絶対首を切らないと思っていたのですが、そういうことはなくなるんだと思いました。

それで、強いられて何かをやってくださいと言われるよりは、これから社会や教育がどのように動いていくのかという先を見て、それに適応しようと思いました。

ドイツ外交史という専門分野は、明治以来からの歴史ある専門分野ですが画期的なイノベーションというのはない分野なんです。既にかつての巨人が調べつくした感じがあって、大きな貢献ができず、我々ができることと言えば、重箱の隅をつつくようなことだったので、そういう人生で一生過ごすのは嫌だなと思いました。

もちろん、たまたま大学院でそういう分野を選んでしまったからそれを続けるという人生も当然あると思いますけど、変えないでひたすら守っていくというのは、僕はできなかったです。

すごく共感します。僕も動画配信が2年くらいでダメになっていくだろうなと思って、それなら新しく生まれることを先頭に立ってやりたいと思ったのが反転授業に取り組み始めたのがきっかけでした。大学改革や教育改革へ取り組むようになったのはどのような理由だったのですか?

現状の大学教育や自分自身がやっていることが、このままじゃまずいなと思いました。

何百人もの生徒に対して90分しゃべれば義務は終わるわけだし、学生の試験の点数が悪ければさぼった学生が落ちればいいということなんですけど、それが、本当にいいのかなと思ったんです。

特に法学部や社会科学系というのは、大学経営の中では儲け頭なんです。たくさんの学生を大講義室に詰め込んで授業をするというのが、大学経営としてはやりやすいんです。だから、法学部や社会科学の研究者というのは、その仕組みに乗っかっているわけなんです。

そこで、大学教員は自分の説明なり、解釈なりを学生に説明して、分からなければ学生が悪いという感じでしたよね。

1980年代から90年代ですから、センター試験が始まって、大学の学力低下というのが盛んに言われたころでした。

それは、ちょうど僕が大学生になったころですね。笑 第1回のセンター試験を受験しましたから。

ちょっと学生が変わったなという気持ちがありましたが、それに対して大学があまりにも何もしていないなと感じていました。

大学改革に一番最初に取り組んだのは、教養部の大講義、200人くらいの政治学の授業でした。講義の途中(5週目くらい)でテーマを出してレポートを出してもらいました。1回目はたいしたレポートが出てこないんですよ。それで、簡単に添削して学生に返却したんです。論旨が一貫しているかとか、問題点を指摘しているかとか、10項目ぐらいチェック基準を作って、あなたはどの項目ができていませんねという形でチェックして返したんですよね。

それから1か月後に同じテーマで前よりもいいものを書きましょうということでやらせたら、やっぱり、よくなるんですよ。それで、これは、学生が悪いのではなく、少しきっかけをつかめば学生は十分に伸びるなと感じました。ここから、大学改革に興味を持ちました。

大講義の授業というのは、教員もそうですが、学生からしても苦痛ですよね。こちらも話し続けているけど、前の何列かの人だけが熱心で、それ以外の人は、ただノート取っているか、後ろのほうで寝ているかですから。この関係は、すごく居心地の悪い関係だなということを80年代の終わりからずっと思っていました。

僕は、大学の大講義の授業が苦手で、教員のせいにして授業から出て行ってしまった側だったんですけど、今のお話うかがって、あれは大学教員も辛かったんだなということが分かりました。

教員のほうも学生の学びを促進させないし、学生のほうも学ぼうとしないという共犯関係で成り立っているのが大学の大講義授業です。

筒井さん自身が、ドイツ外交史という分野を飛び出して新しい分野へ飛び込んでいった経験をお持ちだということが、とても印象的でした。その経験によって筒井さんの周りに次々と動きが産み出されるわけです。教養部の授業での気づきが大学改革へとつながっていきます。

大学改革として日本語の授業を提案する

大学改革として、具体的にどのようなことをされたのですか?

大学改革の1つとして、日本人学生向けの日本語の授業をしましょうという提案をしました。

93年に改革を始めて最初のプロジェクトを作るときに『言語表現科目』というのを提案したんです。法学部の教員が国語の提案をするんですから、非常に後ろめたい気持ちがありました。けれども、教員は、学生よりは文章を書いているし、学会などで発表していますから、学生よりは2,3歩前に行っているので、その分だけでも教えようということに賛同する教員を各学部から呼びかけて集めて、何とかやったんです。

今や、全国の8割くらいの大学が日本語表現法とかアカデミックライティングとかといった科目を持っているんですけど、当時はそんなことをやっているところはありませんでした。

それは、1年生向けの授業ですか?どうして日本語の授業をやろうと思ったんですか?

政治学の授業で何度かポイントを指摘すれば学生は伸びるというのが分かっていましたから、それを大学の1年次にきちっと学べば、専門の勉強にも役に立つと思いました。

工学部の先生は、卒論に取り組む前の、3年生後期とか4年生前期にやるといいなぁという話をしていました。理科系の先生はとても熱心で、学生の日本語を直すことを授業とは別にチェックしているという方が多かったんです。

提案は受け入れられたんですか?

科目は新設されたのですが、多くの教員からは袋叩きに合いましたね。留学生に日本語を教えるのは分かるけど、日本人に日本語を教えるというのは理解できないと言われました。特に文科系の教員からは袋叩きでしたね。

それが10年以上経つと市民権を得ているわけですから。

今はどこでも初年次教育をやろうという話になっていますけど、最初はそんな状況だったんですね。

学力が低いのは学生が悪いんだから自分で勉強しろという雰囲気でしたし、学問の府で日本語のスキルなんかを教えるというのは大学になじまないということもさんざん言われましたね。

教育学部の国語の先生とかは、自分たちに負担が来るんじゃないかと思って猛反発しました。

賛成したのは理科系の先生だけでした。

僕は教養部と、その後人文学部という文系学部にいたんですけど、僕の支持者はそこにはいなかったんですよ。

さらっとおっしゃっていましたが、「多くの教員から袋叩きにあいました」という状況の中で、プロジェクトを提案して進めていくというのは、並大抵のことではなかったと思います。筒井さんからお話をうかがっていると、話しぶりがとても穏やかなんですが、その中に「強さ」を感じました。誰もやっていないことを最初にやる人というのは、こういう「強さ」を持っているのだと納得しました。

インターネットとの出会い

筒井さんの活動の中でインターネットというものも大きな位置を占めていると思いますが、インターネットにはどうつながるんですか?

2001年まで在籍していた富山大学には5学部あって、そこに言語表現科目の担当教員がいたんです。当時は、その担当者たちに、会議を開きますとか、意見をくださいというときに、印刷した文書を学内使送便というもので送っていたんです。これは、箱に入れておくと一日に一回配達してくれるという制度だったんです。

でも、会議の日程調整を使送便を使ってやろうとすると、全然返事が返ってこないんです。一方で、Niftyユーザーの人からは、即日、メールで返事が返ってきました。事務処理の効率化のためにはパソコン通信やインターネットを使わないとやっていけないなと思いました。

それと、研究でイギリスに行ったときにNifty経由でアカウントを取得した環境保護団体グリーンピースのグリーンネットというパソコン通信があって、それを使っていろいろ調べることができたんです。

また、ドイツの大学図書館に文献検索に行くときに、以前ならば、30?40万円の旅費をかけて、ドイツに行って、現地の図書館でカード検索しなければならなかったのが、無料で検索できるようになりました。さらに、アメリカの議会図書館に何ドルか払えば雑誌論文をすぐにFAXで送ってくれました。以前は1ヶ月以上もかかっていたのが嘘のようでした。海外研究をやるものにとってインターネットというのは不可欠だなと思いました。

僕が修士の学生のときに、MOSICとかNetscapeとかが研究室に入ってきたんですよね。まさにその時期ですね。

94年の1月にNiftyサーブを使い始めてからはまりました。その年の秋にはインターネットを使って海外プロジェクトをやりたいという気持ちになってしまいました。自分の研究分野である、ドイツの大学の文科系の人といっしょにインターネットで授業をしたいなということが浮かんでしまったんです。1995年は戦後50年の時代でしたから、日独戦後50年の比較政治というテーマで、海外のメーリングリストに、パートナー大学募集と英語で出したんです。アメリカの大学だとすぐに見つかるけど、ドイツのパートナーを見つけるのに数ヶ月かかりましたが、結果的に三大学が希望してくれました。

当時、インターネットを使って授業をやるという取り組みをしている方はいたんですか?

文科系レベルで海外とつないでサイバーセミナーをやったのは、僕が一番初めだと思います。96年に日本経済新聞社の文科系ホームページコンテストで1位になったんです。その当時は、東大、京大、早稲田、慶応とかのトップ校は、まだ、インターネットのコンテストとかに乗り出していない時だったんです。何の脈略もなく、地方国立大学の富山大が突然1位になったんです。他大学は、大学生が一人か二人で勝手にゼミのホームページを立ち上げてコンテストに出たんだろうと思いますが、僕のところでは学生が30人くらい関わっていたんです。96年は何かを最初にやれば一位になれた時代でした。

海外と繋ぐと学生のモチベーションは上がるんですか?

95年の時代ですから、インターネットを使いたいけど、使える場所がないという学生が一杯いました。工学部のコンピューター室ではつながるんですけど、他学部生は使えない。そこで、人文学部の僕の実習室で24時間いつでも使えるし、メールサーバーやWebサーバーも立ち上げて自由に使えるという環境を作ったんですよ。そしたら、学生の中で「筒井の自主ゼミのところがインターネットを唯一使えるらしい」ということで集まってきたんです。

インターネットというだけでモチベーションが上がったんですね。

インターネットの実物は見たことがないという学生ばかりでした。でも、意欲があるんで2週間でブラインドタッチはマスターするし、Webサイトの立ち上げ(タグ打ちで)も1か月でマスターしていました。誰かが新しい発見をすると、みんながそれに飛びついて吸収して、それでまた新しい発見をしてというサイクルができていました。それを見ているのが楽しい時代でした。

学生が主体的に学んでいく場を作るということが、そのときにすでに始まっているんですね。

その時代だけ、富山大の僕の自主ゼミに行っている学生の就職先が急に大手になりましたね。面接でメールを使ってとか、ホームページを作ってとか、そういう話だけで、IT系は争って取りましたからね。

筒井さんの特徴の一つに先見性があると思います。常に先を見ていて、そこに向けて行動を起こしていくのです。インターネットを使ったサイバーセミナーも、まさに、その先見性が現れた例の1つだと思います。また、学生のやる気に火をつけて自由にやらせて伸ばすという現在の活動につながる芽が、この時期にすでに見られるというのも興味深いです。

カウンセリングとコーチングの経験が授業運営に生きている

筒井さんは、いつごろカウンセリング・コーチングを学ばれたんですか?

95年から2000年までサイバーセミナーをやって、eLearningの成果を上げたというのはあるんですけど、同時に当時のeLearningというのは物理的な接触がなくて、文字ベースとチャット、メーリングリストだけでしたから、5年もやると限界があるなと思いました。それで、やめたんです。それで、対面で能力を上げようと思ってコーチングの認定コーチの資格を取るために勉強したり、日本ファシリテーション協会に入ったりしました。あそこにいると、毎週、教科書にないワークを会員が作ってくるわけですから、いろんなことを学べました。

それまで、学生の面談とか得意じゃなかったんですけど、それをやり始めてからよくなりました。

でも、その時点では、大学教育と結びつけることは考えていませんでした。

コーチングを授業に結び付けようと思ったのは、ずっと後になってからです。

これは、そのときは役に立つのかどうか分からずにやっていたものが、10年以上たって役立つというのは、僕自身も経験していることですが、「偶然」というよりは「必然」なのではないかと感じています。つまり、筒井さんが様々なものにアンテナを伸ばし、挑戦してきたからこそ起こることなのだと思います。おそらくお話に出てきたもの以外にも、様々なものに挑戦されているはずです。そのような姿勢を長年続けていくと、ある意味、必然的に、様々なものが繋がってくるのではないかと思いました。

インターネットとボランティア活動

筒井さんのホームページを拝見するとNPOやNGOの活動というものも大きな位置を占めていると感じました。インターネットとの接点にも注目されていますよね。

もともと僕の国際関係論の研究の中にNGOというのが大きな位置を占めていましたから、理論的には全部わかっていたんですけど、インターネットと結びついたのは阪神大震災のときでした。

当時、富山にいましたけど、出身大学が神戸でしたのでいろいろ心配しましたけど、仕事があってなかなか現地へ行けないという状況だったんです。それで、富山にいてもネットワークを使って震災ボランティアみたいなことをできないかなと考えたんです。海外の政治学とかのメーリングリストに「阪神大震災という類を見ない大きな地震が起こって、私は500キロくらい離れた場所にいるんですけど、やれることは何かありますか」と出したら、アメリカのロス地震の経験とか、いっぱい投げてくれたんです。そういうところからヒントを得て活動をしました。海外からは、「神戸在住の人で安否が分からない人を探してくれ

という要望が多かったんです。亡くなっていたらすぐに死亡通知に乗りますが、生きているか行方不明かの確認が非常に難しいんですよね。それで、死亡者リスト、行方不明者リストを確認して、電話をかけて確認して、問い合わせのあった研究者に伝えたりしていました。

震災後の活動は、ボランティアとパソコン通信が結びついた日本最初のケースだったんです。僕もパソコン通信をやり始めたばかりのときだったので、ボランティアとインターネットを結びつけるというところに関心が生まれました。

僕は、東日本大震災のときに東北にいて、地震の後、ライフラインがすべて止まってしまったんですが、試しにイーモバイルを繋いでみたらつながって、原発事故のことを知ってびっくりしたんですよ。Wikipediaでチェルノブイリのことを調べたら300km離れたところでもホットスポットができていたので、念のため避難しようと思って、同僚にメールして避難経路の情報を得ました。それで、大阪まで一時避難したんです。仕事でネットを使うことに慣れていたので、避難する途中で、安否確認と避難経路の情報をシェアするためにスマホから捜査して掲示板を立ち上げたり、一括メールを送ったりしていました。あのときは、インターネットがあったおかげで本当に助かりましたね。

阪神大震災のときはインターネットはあるだけでしたけど、東日本大震災のときは、インターネットなしでは考えられなかったですよね。

東日本大震災の後、安全性はどうなるのか、日本がどのように変わっていくのか、その中で、自分や家族がどのように生きていくのかということを考えざるを得なくなって、ネットにかじりついて国内外の情報にアクセスするようになったんですが、その中でメディアの問題が自分の中で大問題になってきました。プロパガンダ的な情報が溢れる中で何を信用して動くのかということでメディアリタラシーが重要だと思い始めるきっかけになりました。

僕は、2001年に富山から京都に移ってきて京都精華大に赴任したんですけど、京都はコミュニティ・メディアが活発な街です。毎日新聞の京都支局だった、1928年に建てられたビルがあるんですけど、これを取り壊すという話が2000年の初めころに出たんです。それを保存しようという市民の運動があって、そのなかで、マスメディアと違うコミュニティメディアを自分たちで作ろうという人たちがいてNPOとして、わが国で初めてFMラジオ局が開局しました。東日本大震災のときもコミュニティメディアに関わっている人たちは、東北の小さな町のコミュニティメディアの立ち上げの手伝いに行っていました。マスメディアとは違うメディアというのはわりといつも近くにあるという感じですね。

なんかあったときは、マスメディアとは違うルートのものというのは、いつも気をつけるようにしています。

国際的なNGOのようなネットワークができることが社会変革に繋がっていくというイメージがあるんです。国境を超えてネットワークが広がって情報が直接やり取りされるなかで、相転移が起こっていくことを期待しているんです。

世界に対してシニカルに見るというのも大事なんだけども、僕は創り出すほうに興味があります。自分たちで創れば自分たちの魂がこもりますから。魂のこもったものを自分の周りに作っていくと、それが、最後に自分を守るなと常々思っています。自分たちが小さなところだけでやっていたものは、得てして内部の人たちだけで消費をしてしまうということになりますが、僕は、あれがものすごく嫌なんですね。

内部でやったものを外に出すということをいつも考えていますね。

内部に留めるのではなく、外に出していくことによってダイナミズムが生まれますよね。

大学の世界というのは、外に出すと批判を受けるんですよ。建前上は外に開くメリットというものは言われますけど、批判を受けるのは直接的には現場の自分たちですからね。

単純に批判を呼び込むというイメージもあるんですね。

だから、大学は、都合のよいことだけを発信するということを考えがちです。でも、本来は、良いものも悪いものも含めて発信して、向こうに判断をゆだねるものです。もちろん発信側には何かしらの意図がありますけど、それをどう判断するかは受け取る側ですから。よいものだけを出すと綺麗ですけど、でもそれは相手に伝えていないと思うんです。それをどう超えていくのかというのは、大学の中にいると悩むんですよね。まあ、僕は、やるところまでやっちゃいましたけど。笑

僕は、物理の講義をインターネットで販売しているのでWebマーケティングの手法を身につけています。それは、セールスポイントを相手に伝えるというものだから、見せたいものだけを見せるということなんです。

反転授業のオンラインの講座でも、なんとなくそのままマーケティングの手法を使っていたんですけど、ファシリテーションを学ぶ意味を突き詰めていたらマーケティングの手法を取ることに矛盾を感じて苦しくなってきました。フラットな関係を作っていくための手法を学ぶための講座の告知がフラットではないということに矛盾を感じて立ち行かなくなってしまったんです。それでビジネス的に失敗してもいいからオープンにして、本音のところを書いて出したんです。そしたら、グループのメンバーがいろいろアドバイスしてくれたりして、ダイナミズムが生まれました。

その経験を通して、筒井さんの授業を見直したときに、自分が考えていたようなことを、筒井さんが、もっと前からやっているということに気づいて、あらためて、すごいことをやっているということが分かったんです。

ボランティアと一緒に創る情報メディア論

筒井さんは、いつごろから授業を公開し始めたんですか?

7年前くらいまでは、大学改革とか大学教育で論文書いたり発表したり、研修会をしたりしていましたけど、自分の授業は公開しないタイプだったんですね。学会で発表するというのは、こういう成果が上がりましたということを発表します。研修会でもこういう方法がありますよというアドバイスをします。いいところだけを言いますよね。でも、実際に授業を見たら、不十分なところがいっぱいあるわけですよ。でも、研究者として発表するときには不十分なことは言わない。だから、授業公開して「論文と違うじゃないか」と言われるのが怖かったです。だから、人に授業公開すると、自分にデメリットがあるんじゃないかと思っていました。

最初から授業をオープンにしていたわけではなかったのですね。外に開いていくきっかけになったのは何だったのですか?

きっかけになったのは、キャリアデザインという授業を担当することになったことです。僕は、大学を卒業してそのまま研究者になったので、キャリアデザインの授業を僕はできないなと思ったんです。それで、ファシリテーショングラフィックの達人の女子学生とか、そのほか数人に声をかけてブレストをしたら、結構、よかったんですね。それで、他の人に相談をすると自分の授業がうまくできるという経験をしたんです。3?4年前からは、学生に聞くだけじゃなくて、見学に来てくださいということをやり始めたんです。見学者も最初は後ろにいてもらおうと思ったんですけど、見学者はキャリアカウンセラーだったり、グループワークの経験が豊富な人が多かったんです。それで、見てもらうよりも学生のグループの中に入ってもらうことにしたんです。彼らにとっても学生の中に入るほうが楽しかったんですね。学生に聞くのは、どの教員も聞けるんですけど、他の教員や職員には面子があって聞けないです。ですから、他大学のFD(Faculty Development)の職員をやっている知り合いにアイディアをもらうことにしました。これで、大学を超えてしまったなと思って、それなら、単にアドバイスを受けるだけじゃなくて、外部の人と一緒にやってみたらどうかと考えたんです。

なるほど。そういう段階があったんですね。それがさらに発展してCTになったんですか。

大学生が高校に行くという授業をずっとやっていまして、かつて高校生だった学生が高校生向けに授業をするというワークショップをやっていたんです。その中の学生に、今度、学外の人を呼んで一緒に大学の授業をやるんだけど手伝ってくれないかと頼んだら、やってくれることになりました。それから3月の終わりころにFacebookに手伝ってくれる人を募集したら、ものすごい反応があったんです。

募集を見たときに、これだけコミットするって、正直、負荷が大きくて大変そうだなと思ったんです。でも、だからこそ意識の高い人が来たんですね。

あと2人来たんですけど、彼らは後先考えていないんですよ。大学の授業を自分たちで作れるというのは面白そうだということだけで来ているんですよ。

一人の女性は、大学まで交通費5千円をかけて毎週やってきたんですよ。お金をもらえないで、交通費5千円払って大学の授業に参加するなんてそんなバカなことはないと親から怒られたと言っていました。

当初、Facebookに出して本当に集まるのかというのは不安だったんですけど、1週間で3人決まりました。それで、できてしまったんです。

15週の講座が終わった後、どうするかというのは全然考えていなくて、とりあえず15週やってみようということになりました。

実際にやったら、彼らは大変だったと思いますよ。でも、やりきってくれました。それだけ実力のある方ばかりだったということです。

今や、私にとって、彼らは家族のような存在です。

お金だけを動機づけにして動くというところを変えていかないと、社会システムの動きが変わらないという思いがあるんです。eboardの中村さんのように内発的動機に基づいて一人で大量の動画を作っていったりすると、損得とは違う部分で周りが動き始めて、そこから渦が広がっていって何かが起こるというのを見てきて、そこに希望を感じています。そういう動きを大切にしていかないとマーケティングを動かしているようなところの思う通りに人が動くような社会になってしまいます。筒井さんの授業のCTの方のように経済の原理で考えるとありえない動きをする方は、本当に貴重ですね。

そういう高いハードルを越えた人は、すごい意欲が高いです。遠いところから来る人は決心していますから、何とか楽しもうという気持ちがものすごい強いですね。

その熱が、授業にぐっとくるわけじゃないですか。それは、燃えますよね。

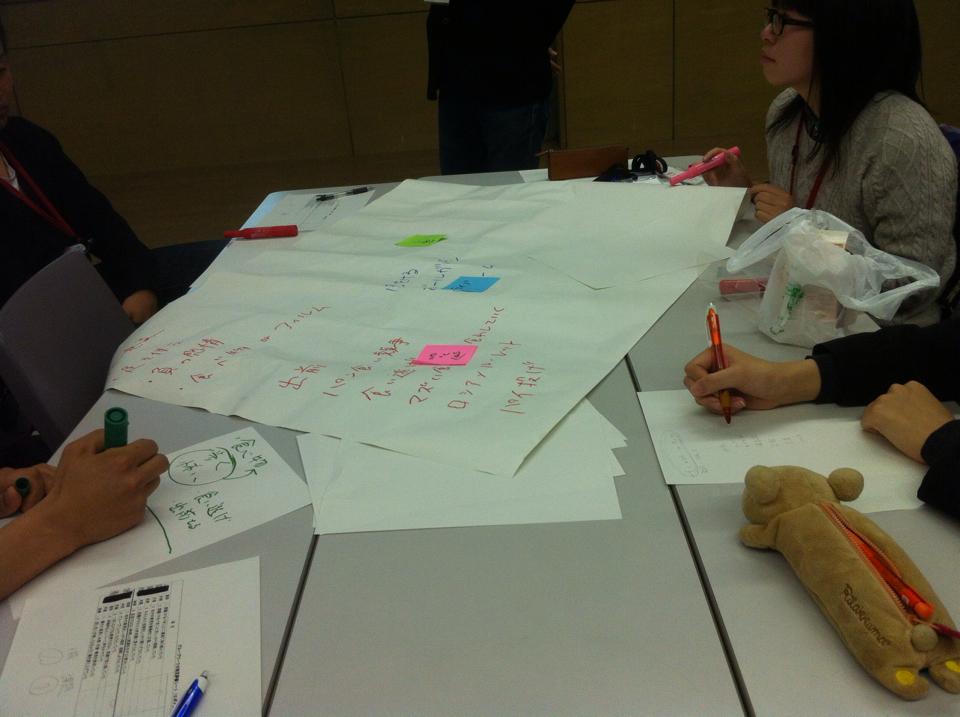

CTさんの個々の能力は間違いなく高いです。15週ボランティアで働くというわけですから中途半端な人は来ないです。能力は高いんです。でも、CT内のチーム作りは苦労します。3人とか5人とかの連携を短時間でやらないといけないですから。

筒井さんは、CTのチーム作りについて、放っておくんですか。ある程度、介入するんですか。

今年度前期まで、一年半は、毎週のコマシラバスを作ることと、CTのチームビルディングをやることを15週やり続けたんですけど、これは、大変です。そこで、後期は、シラバスはこちらで半分くらい作っておくことにしました。それで、チームビルディングに力を注いでもらうようにしました。

このように時期によって変化はありますが、CTのチーム作りについては、基本は待っています。介入はしないです。当事者間の中でどうするか。みんなが協力するための舞台を作るのが僕の仕事ですから。誰と誰を組み合わせるというのは絶対にしないですね。

それは、覚悟がいりますよね。責任は、筒井さんがとるわけじゃないですか。CTのメンバーも筒井さんに迷惑をかけられないという思いはありますよね。

それはありますね。最初は足並みそろわないんです。モジュール1(4週1モジュールの第一モジュールのこと)のときは学生も混沌、CTも混沌という状態です。でも、それで当たり前なんです。モジュール2になればCTもクオリティを上げないといけないので頑張ります。そこで、モジュール1の混沌をモジュール2に引きずるというのはなくなってきます。

あと、僕は、コーチングの経験があるので、待つというのに慣れているんです。カウンセリングモードでやろうと思うと、結構、待てるんです。自分で介入して、何か言ってよくなればいいですけど、よくなることはないです。

能力が高い人がいて、目標が決まっていれば、やれるんです。

筒井さんがやられているような、CT(Creative Team : 授業協力者)が入り、見学者も参加するような授業をされている方は他にもいらっしゃるのですか?

私が、授業を一緒にボランティアで創ってくれる人財=CT(授業協力者)という概念は、僕が作ったんです。本来、授業は、学習者と教育者の間でクローズしている世界ですから。そこに教員と対等な立場での第3者を入れるというのは僕以外考えていないと思います。

海外の事例も見ているんですけど、TAが優秀だというところはありますけど、それでも、それは教員のサポートチームなんです。僕の場合は、ある意味、CTに完全に委ねてしまいますから。そうするとカオスになって崩壊すると思う方が多いです。もちろん、小さなカオスは当然あるんですけど、結果的には、僕が一人でやるよりも彼らと一緒にやったほうがいいものが出るというのが2年間の確信なんです。

みなさんいろいろご心配をされるんですけど、心配して何もしないよりも、やってみると意外とうまくいくんです。

2年前に始めたんですが、その前の年に、もしかしたらうまくいくんじゃないかという予感があったんです。半年ごとにCTを入れ替えていくというのは、当時は考えてもいなかったですけどね。

ただ、半年やってみたら、「最初の半年がうまくいっても、それは、たまたま筒井とそのときのメンバーだからうまくいった

と言われるのがいやだったんですよ。2年続けましたから、さすがにたまたまうまくいったというのはもはや言われません。もちろん、まだ、筒井がやるからうまくいくと言われることはあるんですけどね。

大学には労働の対価として賃金をもらうという金銭関係で契約した非常勤講師とかゲスト講師がいます。また、ティーチングアシスタントとかスチューデントアシスタントは教員の補佐として上下関係で使う感じですよね。こういう人たちが専任教員を支えているんですよ。

僕は、金銭関係でも上下関係でもないお互いの対等な立場での共感とか思いとかで学びを作れないかと思って、CTをやり始めたんです。

教員と対等な立場で、教員と共感や思いで繋がっているCTという存在が、筒井さんの授業では大きな役割を果たすのですね。学生は、CTという役割と生まれてはじめて出会うわけなので、慣れ親しんだ学生としての行動パターンを取りにくくなるはずですし、高い意欲を持って参加しているCTの強い思いは、学生に影響を与え、学生の学びを促すのではないでしょうか。

枠を取ってやると学びが爆発する

情報メディア論は、これから、どうなっていくんですか?

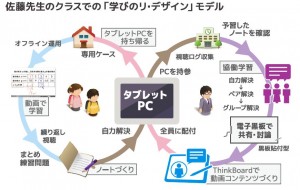

反転授業は受講生全員が見るというのがなかなかうまくいかないです。ビデオを見て、対面の授業をやるというのがうまくいくときとうまくいかないときがありますね。

最初は、僕が予習用のビデオ授業に出ていたんですが、今は、学生に登場してもらっています。

教材自身を、あるいは、講義自身を学生がやったらどうかなと思っているんですよ。

しかも、そこに出演する学生は、必ずしも学習意欲が高い学生ばかりじゃなくて、授業に遅れてきて、知り合いのグループで固まっている学生ですよ。そういう学生にやってもらおうと思っています。

学生側から見ると、教員がビデオに出てもそんなに新鮮味がないんです。でも、そんなに授業に熱心でない学生がビデオに出たらどうかなと思ったんです。

確かにビデオに出ている学生は、前のほうに座っている雰囲気の学生じゃないですよね。

けれども、やらせたら、ものすごく彼は乗るんですよね。うまい! でも、彼が実感として語ったのが、「今回はビデオの長さとしては5分ですけど、10分話すとしたら大変だ。筒井さん、すごいことやっているね」ってほめられましたから。彼は、作る側のことを分かったんです。授業というのは受け身で受けるものではなく、実際にビデオに出てみたら、作る側が何をやっているのかというのを彼はわかったんです。

教師はこうあれ、学生はこうあれ、見学者はこうあれ、という漠然とした固定観念というのがある限り、学生は学生であり続けようとします。だから、枠を取ってやると学びが爆発するんじゃないかなと思います。

ただ、反転は本来予習用なので、予習するためには事前に学習しなくちゃいけないです。そこで、今回のビデオ収録は、自分たちが学んだことはメモでちゃんと説明できるということにすれば、学生ができるなと思いました。復習用としての反転です。

モジュール2からは、CTの発案で、メインファシリテーターとディレクターというCTの役割のうちのディレクターを学生と一緒にやろうということになっています。

学生にそのことを話したら、5?6人がやりたいと言ってきたので、学生が学生に教えるという授業をやることになりそうです。

学生の中には、枠を超えたいという学生がいるんです。それを、あなたは学生ですよと言って、枠に閉じ込めるんではなくて、ちょっと一緒にやってよ!と言ったら喜んでやってくれるわけですから。

学生の一部が枠から出ることで、学生の枠にとどまっている学生も刺激を受けるわけですよね。自分もあそこに行く可能性があるということに気づいてしまうわけですね。

今までこいつはダメなやつだと思っていた学生が、突然教師になってビデオに出てきたり、前に出て授業をやったりすると、学生同士の固定された関係が崩れますよね。それは面白いです。

筒井さんの授業では、CTが存在することによって、教員と学生の関係性が不安定になるのだと思いますが、学生にビデオを作らせたり、ディレクターをやらせたりすることで、どんどん境界がぼやけてくるわけです。そして、学生に固定化した役割を抜け出して学ぶことを促す状況が生まれるわけです。これは、責任者の筒井さんが、カオスを恐れずによい未来を信じてコントロールを手放すことができるからこそ産み出される状況だと思います。本当の意味でLearningが促される状況なのではないかと思います。

枠組みの外に出て活動する経験が、枠組みを変えていく

「反転授業の研究」の次のワークショップをどうしようかと迷っているんですよ。マーケティングの手法を使った「集客」という考え方には戻れないので、今回、江藤由布さんがしてくれたような、役割を越境して、境界を曖昧にしていくような動きを、次のワークショップのデザインに入れないと次に進めないと思っているんです。CTは大きなヒントになっています。

江藤さんには、もっと発想を出してもらって作り変えていくことができるんじゃないかなと思うんですよね。彼女と話していて、高校の教員という感じがしないんですよね。イノベーターが、たまたま高校の教員だった、そういう印象がありました。

彼女の才能をもっと引き出していけば、枠組み自体を変えるような展開になるんじゃないかなと思います。

アクティブラーニングと「反転授業の研究」に出会って人生変わったとおっしゃっていますから、人生が変わった者は、それに従ってさらに背中を押してあげないといけないですよね。

枠組を超えるという意味では、今、アーティストの杉岡一樹さんという方をサポートするプロジェクトというのをやっています。杉岡さんは、「反転授業の研究」のロゴを作ってくださった方です。そのプロジェクトにキャリア教育に興味のある教師を何人か誘ってボランティアをしてもらって、10人ぐらいのチームを作って収益化を目指しているんです。教師という枠組みを超えて活動したいという人は、僕の周りに結構多いんです。杉岡さんの生活がかかっているので、失敗できない状況の中で、ブレストして商品作ってスモールビジネスを立ち上げるという経験をシェアしています。オンラインでつながることで、枠組みを超えた活動をしやすくなっていますね。

人の価値というのは、その人が所属している組織とは関係ないところでどれだけ能力を発揮できるのかというところで決まるところがあると思うんです。

プロボノという考えは、人生の中で重要なことだと思います。僕の授業でも、CTや見学者は、みんなプロボノだと位置づけているんです。

※プロボノ(Pro bono):各分野の専門家が、職業上持っている知識・スキルや経験を活かして社会貢献するボランティア活動全般。また、それに参加する専門家自身

学生の中には、単位を取らなくてはならないから授業を取るけど、単位と関係がないからやりませんとか、バイトだとお金が入るからやるけど、学外の研修セミナーではお金がもったいないから行きませんとかいうし、社会人でも、自分のドメインのところで本務だから力を入れるけど、それ以外のところは力を抜くというような人は多いと思うんです。でも、本務のところで発揮できる力が、本務以外のところでどれだけ発揮できるかということが重要なんじゃないかと思います。

これからは、安定的な職業に就ける可能性はどんどん狭まってきますからね。これからどんな職に就くのかというのも含めて、本務以外のところでどれだけできるのかということが大切になってくると思います。

僕のこの20年間の経験を振り返ってみると、河合塾の講師をやりながらネット予備校を立ち上げて、ネット予備校がメインになってから反転授業の研究を立ち上げて、というように、メインの仕事をやりながら別の仕事をやっていくことで、状況の変化になんとか対応できたという気がしています。横に可能性が広げていくことで、時代が変わっていっても、撒いた種のうちのどれかが成長していって自分を助けてくれるというのが実感です。

京都には、いくつかの仕事をしながら全体で収入を得るというような人がものすごくたくさんいるんです。

京都生まれで就職で東京に行きましたが、京都に戻ってきて、京都移住計画という団体をやっている友人がいます。

地方都市に移住しようという人が増えてきています。京都では都市部が空き家になっているので、そこに移住するだけじゃなくてコミュニティを作ろうという動きが生まれています。同じような動きは全国で生まれています。

そういうのを見ると、都会ほど給与は高くないけど、1つで専業でやるよりも、いくつかの仕事をすることで全体として収入を上げていくということを彼らは考えていますね。

嘉村賢州さんにインタビューをしたときにも京都でのコミュニティの話になったんですが、そのときは、もっとメンタルな部分にフォーカスしている感じがしたんです。でも移住ということだとちゃんと暮らしていけるかどうかということが関わってきますね。

それをやらないと地方は持たないです。これから世界の中で東京が下がっていくことを考えると、地方はもっと下がってくるわけですよね。地方に新しい人が入ってきて、協働していくようなことが起こってこないと持たないですね。

地方都市に移住する場合、価値観の転換があるんですか。

上昇志向は捨てないといけないですね。自分の周りを住みやすくする。自分たちの生活自体が快適になることを考えていくことになると思います。

東南アジアに行くと、食事できる場所がものすごくたくさんあるのを見るんです。どのお店もほとんど同じメニューで、差別化とかしていないので、「ウチはチャーシューが入っているよ」とか差別化すれば利益が出るのにと思ったんです。でも、よくよく見てみると、そういうものじゃなくて、コミュニティの中で食事を作る担当になっているという感じなんですよ。だからコミュニティの人が朝、昼、晩とそこに食べに来るので、宣伝も必要ないし、メニューを差別化する必要がないんですね。

家事の社会化というものがありますね。日本だと家の中で食事を作りますが、アジアだと家事が社会に出ているんですよね。日本のほうが特殊だというのを読んだことがありますね。

コミュニティという感覚があれば、価格競争ではなくて、コミュニティの共生のための消費活動が起こるんですよね。

おふくろの味というのは、そういうものですよね。その人にとっては特別なものだけど、他の人にとっては必ずしもうまいとは限らない。うまいまずいを超えたつながりがあるんです。

「オンライン講座を販売する」という構造ではなく、別の方法を考えるということは、価値観の大きな変更につながるものです。「反転授業の研究」のオンラインワークショップでは、「販売する」という論理を手放すことにより、「信頼をベースにつながるコミュニティ」が生まれました。これは、僕にとってとてもインパクトがある体験でした。この先は未体験ゾーンなので、どのように進んでいけばよいのか分からないのですが、筒井さんとお話ししているうちに、カオスを恐れずに進んでいけば、どこかよいところにたどり着くのではないかという楽観的な気持ちになりました。

常にカオスを恐れずに突き進んできた筒井さんから、前へ進む勇気をいただいたように思います。