なぜ、今、インストラクショナルデザインを学ぶのか?

こんにちは。Facebookグループ「反転授業の研究」を主宰しています田原真人(たはらまさと) です。

2012年にFacebookグループを立ち上げてから、教育分野における劇的な変化を肌で感じてきました。昨年1年間だけでも、次のような変化がありました。

2014年、佐賀県の武雄市で、すべての小学校にタブレット端末を配布し、反転授業を実施。

文科省が初等中等教育において「アクティブラーニング」を重視する方針を打ち出した。→中教審答申

わずか1年半で、「反転授業の研究」が2600人以上のグループになった。

今後、多くの学校で反転授業やアクティブラーニングの導入が進んでいくのではないかと思います。

でも、教師にはそれぞれ、今まで工夫を重ねてきた授業スタイルがあります。そこには、あなたの教育に対する思いが込められているはずです。それを変えることは簡単なことではないと思います。

だから、ゆっくり考えていきたいです。

キーワードは、「社会構造の変化」 と「本当に生徒の役に立つ教育」 です。

この2つのキーワードが重要だということは、多くの方が納得して下さると思います。

社会構造の変化を踏まえて、これからの世界を生きる生徒にとって本当に役立つ授業とはどんなものなのかを、一緒に考えていきませんか?

この文を最後までお読みいただくと、私が、なぜ、反転授業を実践しているのか、なぜ、インストラクショナルデザインを学んでいるのかが分かっていただけると思います。

21世紀に羽ばたく子供たちに求められるスキルとは

まずは、社会構造の変化から考えていきましょう。

21世紀は変化の激しい社会だと言われています。急激にグローバル化が進み、それに伴い、社会構造が変化しています。

日本の社会構造は、工業化社会から知識基盤型社会へ移行しつつあり、「反復的な作業」「基礎知識のみが必要な作業」「肉体労働系の作業」といった仕事は、開発途上国へアウトソースされる割合が高まり低コスト化しています。

経済学者は、今の大学生が退職するまでの約50年間、「15種類以上」の仕事に就くだろうが、それらの仕事は「現在存在しない職種」であると述べています。現在、先進国で需要のある職種のうちトップ10に入っているものの多くは、2004年には存在しなかった仕事です。

仕事の内容や職種が常に変化し、今後、どのような種類の仕事が生まれるのか、そしてどのようなスキルが必要とされるのかを予測するのは難しくなっています。

このような社会構造の変化により、教育は、どのように変わることが求められているのでしょうか?

20世紀の日本は、終身雇用を土台とした工業化社会でした。このような社会で必要なのは、マニュアルに従って素早く正確に作業を行うスキルでした。

社会的要請と一致する形で、ほとんどの教室では一斉講義型の授業が行われ、教科書の内容を理解したり暗記し、正確にアウトプットできるように習得することに重点がおかれていました。

しかし、知識基盤型社会では、答が分からない問題に対して取り組む力が必要になります。

そのために必要なのは、批判的思考力をはたらかせて仮説を立て、それを検証すること。つまり、試行錯誤を繰り返しながら、問題解決していく力です。

多くの問題は個人では解決できないので、コミュニケーションを図りながらコラボレーションしていくことも必要になってきます。

このような知識基盤型社会で必要となってくるスキルは、21世紀型スキルとしてまとめられています。

21世紀型スキル

批判的思考力(批評精神を持って考える力)と問題解決能力

コミュニケーションとコラボレーションの能力

自立的に学習する力

ICT(情報通信テクノロジー)を確実に扱うことのできる能力・スキル

グローバルな認識と社会市民としての意識

金融・経済に対する教養

数学、科学、工学、言語や芸術といった分野への理解を深めること

創造性

21世紀の授業が目指すもの

社会構造の変化を踏まえると、21世紀に生きる生徒に役立つ授業には、

「物事を批判的に捉えて仮説を立てて検証し、試行錯誤を通して問題解決方法を見つけていくスキルの養成」

「生徒が仲間とコミュニケ―ションをとり、協力していくスキルの養成」

などが入ってくると思います。

これらは、生徒が主体的に学んでこそ、身につけることができるスキルです。

でも、どうしたら、生徒は主体的に学ぶのでしょうか?

これは、なかなか難しい問題です。

教師が教壇から、「主体的になれ!」「失敗を恐れるな!」と声高に叫んだり、成績などの「アメとムチ」を使って教師がコントロールを強めたりしても、多くの場合、失敗します。逆に、生徒の主体性は抑圧されていき、失敗を恐れるようになってしまいます。

しかし、一方で、コントロールを弱めて放任すれば、一人で学ぶ力が十分に育っていない学習者は、学びそのものをあきらめてしまうでしょう。

教師の中には、この「管理と放任のジレンマ」に陥っている方も多いと思います。

私は、21世紀の授業は、管理と放任の中間領域に存在すると考えています。つまり、

生徒が主体的に学べるような学習環境を作り、生徒に適切な自由を与えて試行錯誤させる

ということなのではないかと思います。

インストラクショナルデザイン(ID)

ファシリテーションスキル

この2つは、21世紀の授業を支える土台なのです。

そして、この土台の上で、生徒の試行錯誤を支援していく授業スタイルが、アクティブラーニング型授業や反転授業です。

インストラクショナルデザインの知識は、21世紀へ羽ばたく子供たちを育成したいと願う教師の心強い味方なのです。

だから、私は、反転授業を実践し、インストラクショナルデザインやファシリテーションを学んでいるのです。

インストラクショナルデザイン(ID)の理論を使って授業改善する

「社会構造の変化」と「本当に生徒に役立つ授業」という2つのキーワードで考えたときに、生徒が主体的に学べるような環境作りが必要だという結論を得ました。

そのような学習環境を作るために、インストラクショナルデザインの知識を利用することができます。

このオンライン講座では、授業設計に役立つ7つのID理論を学びます。

ガニエ9教授事象

メーガー三つの質問

メリルの画面構成理論

メリル インストラクションの第一原理

ケラー ARCSモデル

ガニエ 学習成果の5分類

ADDIEモデル

1週間に、1つ、または、2つのID理論を学びます。そして、それらの理論をもとに、メイン講師の米島さんの出す問いを手掛かりにして、授業設計について考えていきます。

あなたの授業は、このうちのいくつに「Yes」と答えられますか?

「あなたの単元、授業は構造化されていますか?」

「あなたの単元、授業では到達目標が明示されていますか?」

「学習者一人一人が目標に到達したかどうか判定するテストはありますか?」

「学習内容は課題分析されていますか?」

「あなたの単元、授業、教材など、それぞれの階層の教授単位ではフレームを用いていますか?」

「あなたの単元、授業は現実の世界に応用できますか?」

「あなたの授業、教材は学習の動機付けが考慮されていますか?」

「あなたの授業では学習内容に応じた最適な学習形態、学習提供手段が選択されていますか?」

「あなたの単元、授業はISDに準拠してデザインされていますか?」

「またデザインプロセスにおける形成的評価はされていますか?」

もし、「No」がたくさんある場合は、この講座で授業を大きく改善できると思います。

これまでになかった新しいオンラインの学び方

本講座では、受講者と授業協力者の5-6名の混成グループをいくつか作ります。

問いに対応する課題をMoodleのフォーラムに提出し、グループ内で相互にコメントし合うことで、各理論についての理解を深め、さらに自分の授業との関連性への気づきを深めていきます。

Moodleのフォーラムを使った非同期のグループワークは、毎週メンバーをチェンジするワールドカフェ形式で行います。

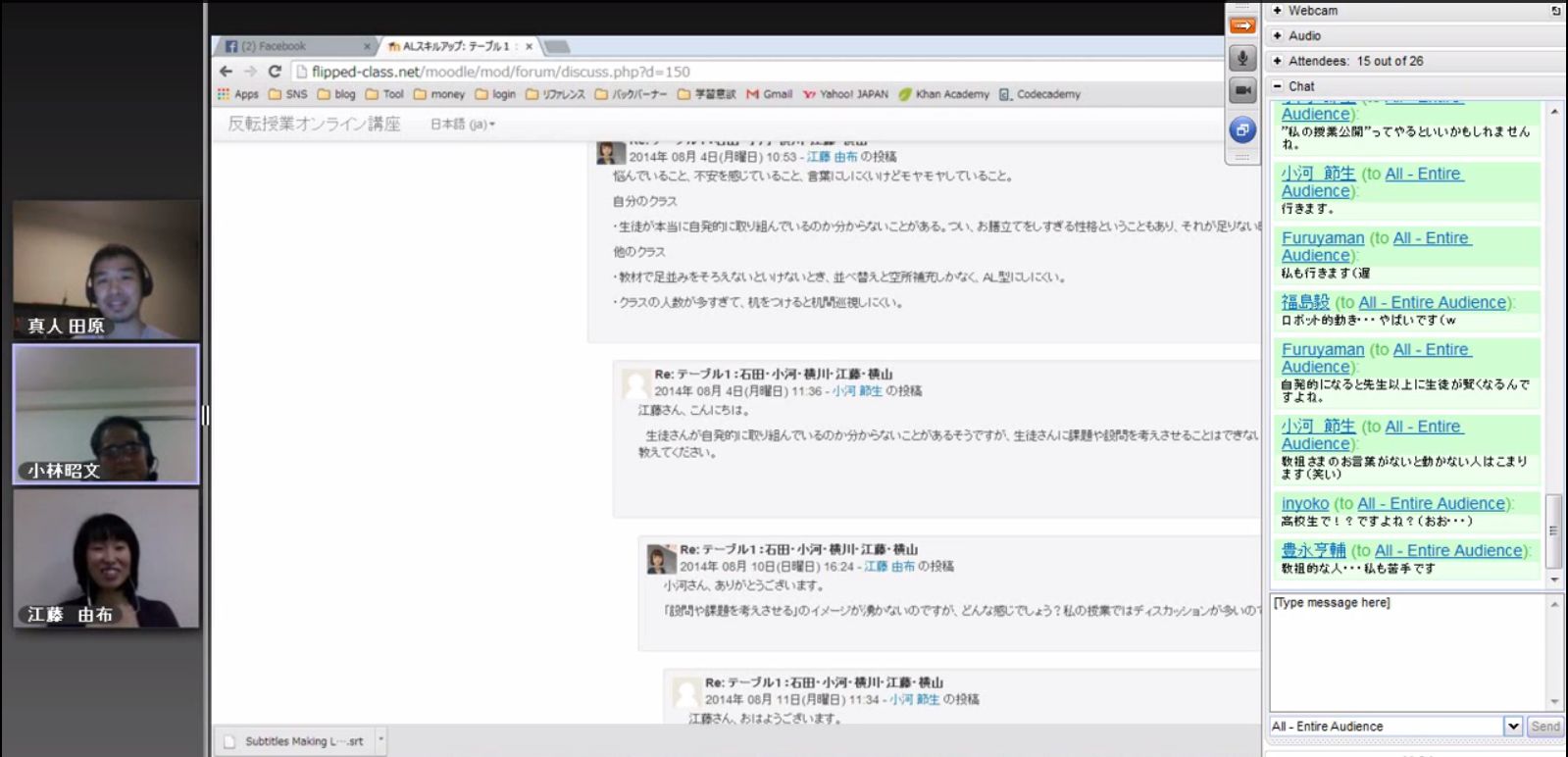

また、週に1度、GoToMeetingのオンラインルームに集まってリアルタイムセッションを行い、それぞれが1週間で学んだことを共有します。

このときは、受講者が一人ずつビデオチャットで登場し、2分程度、その週に学んだことについてコメントしたり、講師に質問したりします。

※写真は「AL型授業実践者のためのスキルアップ講座」のときのものです。

その他に、週に1度、オンラインの雑談部屋を開きます。まじめなリアルタイムセッションとは違って、雑談部屋は本音トークが飛び交います。授業実践に取り組む中で生まれる悩みを雑談部屋でシェアすることで、意外な解決策が見つかることもあります。

※写真は「AL型授業実践者のためのスキルアップ講座」のときのものです。

様々な運営上の工夫を重ね、「反転授業の研究」が主催するオンライン講座は、2回連続で脱落者ゼロを達成しています。

オンラインであっても、「会っている」「参加している」という実感を感じることができるからかもしれません。

これまでの講座では、講座終了後も受講者同士の関係性が継続し、多くのコラボレーションや、オンラインの学習コミュニティが生まれています。

教師の主体的な学びが、生徒の主体的な学びを促す

私たち教師の多くは、20世紀型の授業を受けて育ってきました。

21世紀に対応できる子どもを育てるような授業をしたいと思えば、私たちは、体験したことのない授業スタイルを、試行錯誤しながら見つけていかなければならないのです。

しかし、視点を変えると、ここには大きな希望があります。

それは、「管理と放任のジレンマ」を乗り越えるための切り札でもあります。

「反転授業の研究」で多くの実践者に触れる中で見つかった重要な知見があります。

それは、

教師の主体的な学びが、生徒の主体的な学びを促す

ということです。

私たちは、教師が学ぶことのできる環境をFacebookに作り、2600人の多様な属性を持った仲間と日常的に学び合いを行っています。

そして、今回は、Facebookグループの有志により、21世紀の授業の土台となる知識であるインストラクショナルデザイン(ID)を学ぶ場を作りました。

せひ、あなた自身が、21世紀型スキルを発揮し、インストラクショナルデザインについて主体的に学んでください。

教師のあなたが、失敗を恐れずに新しい授業スタイルに取り組み、試行錯誤する姿こそが、あなたの生徒の主体的な学びを促すのです。

私たちがオンラインに構築する学習環境と、ファシリテーションのやり方について知ることも、あなたにとって役立つと思います。

講座が終わった後も、授業改善についての学びは続きます。

4週間の講座の後、あなたは、授業設計について気軽に相談し合える仲間とオンラインでつながっているはずです。

講座が終わった後は、ぜひ、あなたが中心になって、あなたの周りに「教師の学習コミュニティ」を作ってください。

オンラインでつながった仲間が、あなたをサポートしてくれると思います。

まとめ

21世紀に生きる生徒にとって役立つ授業には、21世紀型スキルの養成が含まれる

生徒の主体的な学びを支援するための授業としてアクティブラーニングや反転授業がある

アクティブラーニングや反転授業を実施するためには、生徒が主体的に学べる学習環境を作り、生徒に適切な自由を与えて試行錯誤させることが必要

学習環境を作るのにインストラクショナルデザイン(ID)が役立つ

教師の主体的な学びが、生徒の主体的な学びを促す

教師の主体的な学びを促す学習コミュニティをオンライン上に作る

教師が同僚と学習コミュニティを作ることを支援する

講師紹介

日本にISDを紹介し、数多くのISDデザイナーを育成!

パフォーマンス・インプルーブメント・アソシエイツ代表

米島博司

(プロフィール)

富山県出身。千葉県在住。 日本電気通信システム㈱入社後、海外向け電子交換機の保守運用、ソフトウェアに関するお客様向けトレーニングの開発、インストラクターを担当。1990年代初頭、NECインターナショナルトレーニング在職中にニュージーランドテレコム(当時)のお客様からISD(Instructional Systems Design)の存在を知る。 以降米国CEP社とライセンス契約により、CRI(Criterion-Referenced Instruction)、IMD(Instructional Module Development)のワークショップの教材の日本語化、ワークショップの開催などにより、国内の企業(本田技研工業、JR東日本、日立、ユニシス、リコー、他)にISDを紹介、技術指導を行い、 数多くのインストラクショナル・システムズ・デザイナーを育成してきた。 2012年9月にNECネッツエスアイ㈱退職後、フリーランスで教育システムの設計・開発アドヴァイザー、ISDの指導・ワークショップを行っている。 Certified Course Manager of CRI/IMD Workshop ソフトウェア技術者協会 幹事 教育分科会 世話人

(講師からのメッセージ)

ISDは教授システムデザインの基盤技術です。家を建てる時にまず設計図を描く、ソフトウェアシステムを作る時まず要求定義を明確にして基本設計書を書くという風に、何かを作る時には、その上流工程であるデザインがとても重要です。学習者という人間と、教材、教師、学習空間・時間などからなるこの学習システムは「もの」を作る以上に複雑な要素が絡み合っていますから、なおさらのこと設計、デザインが重要になるのです。従ってみなさんの授業をより魅力的で素敵な授業にしようとするならば、単に授業形態や学習の方法だけを考えるだけではなく、授業全体を俯瞰した上で色んな工夫や仕組みを活用するとより一層効果が上がるのです。

また、ISDは意外に奥が深く、学習しただけですぐにマスターできるものではありませんが、今回のワークショップは皆さんの授業をより一層魅力的で素敵なものにするためにそのとっかかり、糸口を掴んでもらうために、各方面の授業デザインの実践者の皆さんが学習支援者として加わり、受講者の皆さんとディスカッションを通じてより現実的なヒントを得てもらえるようみなさんをサポートしてくださいます。

医療者へのシミュレーション教育をIDで設計!

自治医科大学 助教 淺田義和

(プロフィール)

東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻博士課程修了後、自治医科大学のメディカルシミュレーションセンターに勤務(現在に至る)。この頃の研究テーマは医療安全、ヒューマンエラー。 シミュレーションセンターでは、マネキン等を利用した医療者のシミュレーション教育に関して、その運用サポートや教育の改善・評価などに取り組む。この中で「いかにシミュレーション教育を効果的・効率的・魅力的に運用していくか」という点からISD(Instructional Systems Design)に惹かれ、熊本大学大学院教授システム学専攻の門を叩く。教育に興味を持ち始めたのはここから。 現在はシミュレーション教育の運営に加え、医学部を中心に、授業に対するeラーニングやeポートフォリオの導入についても携わっており、moodle等のシステム運用やFDを通じて、反転授業形式の教育実践にも取り組みはじめている。

大学院時代から興味を持ったマインドマップやワールドカフェなどの手法を授業に取り入れるなどの活動も行っている。著書に「ストレスフリーで効率アップ! EVERNOTEを便利に使う48の技(共著、技術評論社、2013年)」。

(メッセージ)

大きなリビングルームを想像してください。この中にはテーブルやソファ、テレビなど、様々な家具が置いてあります。今のままでも普通に生活することはできますが、より高機能なテレビ、座り心地の良いソファなどに入れ替えることで、より快適な生活ができるようになります。また、むやみやたらに家具を入れるのではなく、部屋全体のデザインを想像して、統一感のある物を揃えることで、住みやすさは倍増します。場合によっては、全体のデザインを見落としてしまうと、入れ替えた家具によって住みづらくなってしまうかもしれません。

この「リビングルーム」を「授業全体の枠組み」、「家具」を「教え方・使うテキスト・学習環境」と置き換えながら、もう一度読んで見てください。IDは、授業全体(リビングルーム)をいかに効果的・効率的・魅力的に(使いやすく、住みやすく、ずっと使い続けたく)デザインするか、というための方法論です。

今回のワークショップでは、ガニェの9教授事象やメーガーの三つの質問など、いわばIDにおける「パーツ」を1つずつ学んでいきます。個別のパーツだけでも知れば知るほど奥が深く、また使ってみることで効果を実感できるものとなっています。ですが、単に1つ1つのパーツを個別に利用するだけでなく、インストラクショナルデザインという大きな視点を持ってパーツを使うと、よりその効果は高まってきます。

各回の課題は少々濃密なものもありますが、講師側でも全力でサポートいたします。ぜひ、今回のワークショップを通じてIDの基本を学び、ご自身の授業・研修等に応用できるようにしてみてください!

オンラインでの学習コミュニティ創りに挑戦中!

オンライン教育プロデューサー 田原真人

(プロフィール)

早稲田大学理工学研究科物理学及び応用物理学専攻博士課程中退後、物理の予備校講師に。河合塾などで10年以上教える。『微積で楽しく高校物理が分かる本』など著書9冊。2004年から物理ネット予備校を立ち上げ、オンライン教育に取り組む。オンラインでの反転授業、ワールドカフェ、ワークショップなど、オンラインでの場創りに取り組んでいる。

(運営者からのメッセージ)

Facebookグループ「反転授業の研究」を主催し、反転授業の多くの実践者にインタビューをしてきました。その中で授業設計やファシリテーションを学ぶ重要性に気づき、オンラインのワークショップを実施してきました。学習コミュニティを広げていくために、オンラインワークショップの運営ノウハウも積極的に受講生の皆さんにシェアしていきたいと思います。この講座では、運営を担当していますので、ご不明な点があれば、田原までお問い合わせください。

授業協力者のみなさん

今回の講座では、はじめて、授業に協力してくれるボランティアを募集しました。この講座は、講師陣と授業協力者とが意見交換しながら作っています。授業協力者が入ることで、「教える側」「教わる側」という固定化した枠組が崩れ、講座にダイナミズムが生まれるのではないかと期待しています。

授業協力者の皆さんは、自らの成長を大切にするマインドセットを持っている方ばかりです。授業協力者の皆さんとの交流も、この講座の価値の1つだと思います。

江藤由布(近大附属高・教諭)

LEAFモデルで英語教育を変える

小川靖子(日本語教師)

倉本龍(立命館守山中高・教諭)

ブログ キューリ.com 〜物理教育を通して自然哲学者を育成するための記録〜

近藤裕美子(日本語教師)

これまで日本語教育に関わってきましたが、学習者の主体的な学びをサポートし、コースや授業が学習者にとって充実した学びの場、時間になるよう日々試行錯誤しています。そのためには、全体像を見据えたコースや・授業のプランニングや設計図作りをしっかり行い、そして実施後は改善のための分析や振り返りが必要。教師研修を担当させていただく機会もありますが、それは研修でも同じです。

とわかっていても、一人で実践、一人で勉強していくのはなかなか難しく、日々の雑務につい流されがち…..。

今回のISDをテーマにした講座でも、受講者の皆さんに、これを機会に体系的に学ぶ機会や、オンラインでの学習コミュニティーに参加する楽しみを味わう機会を持っていただきたいと思いますし、そのためのお手伝いができればと思っています。数週間ISDについて一緒にしっかり取り組んでみませんか。

福島毅(Link and Create 代表)

しかし、授業デザインは、それらの基礎・基盤となる建物の設計図や工事の工程表にあたるものです。生徒の伸ばしたい学力や能力を想定し、生徒の実情を分析しながら、達成目的や目標から逆算して、何のために、何をどのようにやるかということをしっかりデザインしていきます。このことが多様で豊かな学びをもたらすと思います。

動画「どんぐり教員セミナー」でも授業デザインについて触れていますが、このオンライン講座は受講者がインタラクティブに学んでいける点で、魅力ある講座だと思っています。

VIDEO

松嶋渉(山口県立萩商工高等学校 情報デザイン科長)

横川淳(コムタス進学セミナー 物理・化学講師)

ちなみに私が「授業設計」というものに興味を持った理由は、行き当たりばったりでの授業「改善」の効力に限界を感じ始めたからです。お陰様で、いわゆる「分かりやすい説明をしてくれる先生だ」という評価は一定数いただいているようなのですが、それは「その場での満足感を与えている」だけに過ぎないのではないか、だってその証拠に・・・(あれやこれや)・・・という悩みが特にここ2年ほど大きくなってきました。

それで、いろいろ模索をする過程で「そもそも、全くのあてずっぽうで模索すること自体がおかしいのではないか。模索する方法論があるのでは」という疑問を感じ、そんなとき知ったのがISDとか「授業デザイン」という考え方でした。今回のボランティア参加をきっかけとして、受講される皆さんと一緒に勉強していきたいです。よろしくお願いいたします。

ブログ: カガクのじかん

その他に2名の方が加わっています。

前回の受講者の方から推薦文をいただきました

2014年に実施した「反転授業をやりたい教師のための授業設計入門」の受講者の方から、推薦文をいただきました。

加藤久美子さん((有)ふぁいん代表)

ID講座には、去年受講させていただきました。

以前は暇さえあれば毎日教材を作っていました。

学習者には学習者ごとの『学習における癖』があります。たとえば、Aさんに向いているものがBさんに喜んで使ってもらえるとは限りません。また、同じ効果があるとも限りません。ですから、大量に作らざるを得ないのでした。

その頃、自分は教材を作るということをだれにも教わってきていないのではないか・・・と気づきました。ただ、既存の教材を真似して、または、授業で必要になったものを『経験と勘』で作っていたにすぎません。

体系化され、理論的に納得がいき、もちろん効果があるものをさがし、IDにたどり着きました。現在は、ラーニングデザイナーになるべく、学習を続けています。

また、オンライン学習には『黙々と一人で孤独な学習』をイメージされる方が多いと思いますが、セッションや実習を通して講師と受講生だけでなく、受講生間のやり取りがあり、通常のセミナーより良い関係が築けました。

これは、大きな発見でした。

毎日コメントがついているか、わくわくしながらパソコンを起動させていたのを覚えています。

ID講座終了後は教材を作り替え、より効果的な授業を設計することができています。今年のID講座でも、同じようなわくわくする体験をされる方をお待ちしています。

倉本文子さん(日本語教師)

電子辞書も使わずスマホ。板書せずに写真。文化の違う国に住み始めたのにとくに大きな感動も見せることがなく、でも、アニメやフィギアや村上春樹、ゲームで扱われる歴史上の人物にはものすごく詳しかったりもして、

今現在私が教室でしていることは、彼らにどう受け止められているのか。

そこで、出会ったのが、インストラクショナルデザイン。

必要なときに必要なものに出会うものだなと思います。

講師の先生方が根気強く、何度も、丁寧に説明してくださったこと。

自分が授業で大切にしたいと思っていることや目指している成果を言葉や形にすることが、こんなにも難しいことだったのかと実感できたこと。

七転八倒の末それらがシステムになって現れてきたときの興奮。

このオンライン講座が提供してくれたインストラクショナルデザインの世界と未来型の学びは、私に多くの気づきとワクワク感と、自分の授業の新しい可能性を

お申込みいただいた皆さんの声

保坂敏子さん

名越幸生さん

遠藤良仁さん

塚原大輔さん

豊永亨輔さん

鈴木望さん

坂井裕紀さん

松本一見さん

早瀬郁子さん

石野 祥子さん

安田明雄さん

パソコンは不慣れですが、オンライン講座には初めての参加なので、とても楽しみにしています(同じくらい緊張もしています)。

飯田路佳さん

ワークショップ形式で学ぶオンライン講座

この講座は、動画講義、フォーラムセッション、Gotomeetingによるリアルタイムセッションを組み合わせて、4週間のオンライン・ワークショップ形式で行います。毎週、IDの理論を1-2つ学び、それをフレームワークとして各自の授業を見直していきます。

【事前準備】

「メーガー 三つの質問」「ケラー ARCSモデル」「ガニエ 9教授事象」について指定の資料を読み、

【第1週】授業の構造化と目標明示

<チェック項目>

授業(科目、単元)は構造化(課題分析)されているか?

各学習単位の節目節目で、到達目標が明示され、到達したかどうかの判定があるか?

(1)教授・教材構造

「あなたの単元、授業は構造化されていますか?」

<ID理論>ガニエ 9教授事象

導 入

1.学習者の注意を喚起する

2.学習者に目標を知らせる

3.前提条件を思い出させる

情報提示

4.新しい事項を提示する

5.学習の指針を与える

学習活動

6.練習の機会をつくる

7.フィードバックを与える

まとめ

8.学習の成果を評価する

9.保持と転移を高める

(2)入り口と出口

「あなたの単元、授業では到達目標が明示されていますか?」

<ID理論>メーガー三つの質問

Where am I going? (どこへ行くのか?)到達目標の明示

【第2週】学習単位の構成と題材の現実性

<チェック項目>

授業の中の部分は、TASD構成になっているか?

授業の内容、例示は現実の世界に関連をもっているか?

(1)教授のフレーム

「あなたの単元、授業、教材など、それぞれの階層の教授単位ではフレームを用いていますか?」

<ID理論>メリルの画面構成理論

Tell 一般原理、理論を解説する

(2)学習と現実の接近

「あなたの単元、授業は現実の世界に応用できますか?」

<ID理論>メリル インストラクションの第一原理

1.現実に起こりそうな問題に挑戦する(Problem)

【第3週】学習の動機付けと学習の提供手段・方法

<チェック項目>

授業の各部分で動機付けの配慮がデザインされているか?

授業の学習内容に応じた最適な学習形態、学習提供手段が選択されているか?

(1)学習の動機付け

「あなたの授業、教材は学習の動機付けが考慮されていますか?」

<ID理論>ケラー ARCSモデル

(2)学習提供手段の選択

「あなたの授業では学習内容に応じた最適な学習形態、学習提供手段が選択されていますか?」

<ID理論>ガニエ 学習成果の5分類

1.知的技能(手続き的知識)

【第4週】ADDIE/ISDの重要性とまとめ

<チェック項目>

(1)授業デザインの標準化

「あなたの単元、授業はISDに準拠してデザインされていますか?」

<ID理論>ADDIEモデル

A nalyze(分析)D esign(設計)D evelop(開発)I mplement(実施)E valuate(評価)

(2)まとめ、これまでの振り返り

この講座を受講すると

インストラクショナルデザインの7つの理論を学ぶことができます。

インストラクショナルデザインのフレームを使って授業改善のヒントを見つけられます。

講師、他の受講者、授業協力者から授業のヒントを得られます。

オンラインでの学び合いを体験することができます。

授業設計について相談し合える仲間を作ることができます。

Q&A

Q Gotomeetingのリアルタイムセッションに参加できない日があるのですが大丈夫ですか?

A リアルタイムセッションは、翌日以降、録画動画が見れるようになりますので、そちらで確認していただくことができます。

Q パソコンが苦手ですが、サポートはしてくれますか?

A 運営の田原がテクニカルサポートを担当します。Moodleの使い方や、Gotomeetingの使い方の説明が分からないときは、いつでも相談してください。接続トラブルについても対応します。

Q 授業設計を学ぶのが初めてなのですが、申し込むことはできますか?

A この講座は、初心者を対象としていますので、大丈夫です。

Q リアルタイムセッションには、iPadから参加できますか?

A Gotomeetingは、iPadやiPhoneから参加可能です。あらかじめアプリをダウンロードしておく必要があります。詳しくは、こちら をご覧ください。

受講者へのプレゼント

「ISDの基礎」(米島博司著)

メイン講師の米島博司が執筆したISD(Instructional Systems Design)に基づき、授業設計を行うための手順を分かりやすく解説しているテキスト(PDFファイル)をダウンロードできるようになります。

オンラインワークショップをするためのノウハウ

ビデオチャットとLMSを連携させて、オンラインで勉強会やワークショップをやっている田原真人が、運営のノウハウを資料にまとめてプレゼントいたします。

お申込み

講座名:インストラクショナルデザインの理論を使って授業改善してみよう

申し込み締め切り:2015年2月20日(金)

定員:30名 (定員に達し次第、締め切ります)

開講期間:2月23日~3月24日

※約4週間の講座期間中にGoToMeetingによるリアルタイムセッションを5回行います。

リアルタイムセッションの日程:

受講料:30,240円(税込)