「反転授業の研究」の田原真人です。

このグループが始まってから今までのストーリーを連載していくことで、新しく入られた方とも物語を共有していきたいと思います。

メルマガ「反転授業通信」に登録いただくと、第1話から順に配信されます。→ メルマガの無料登録はこちら

第3話 小林昭文さんとの出会い

2013年の夏、東京へ出張する機会があり、空いている時間に、誰かと会って話をしたいと思いました。

当時の僕は、

動画講義の作り方は分かるけど、教室でのグループワークがイメージできない

という状況でした。オンラインで読書会をやっていたメンバーは、みんな動画講義の経験はあったものの、グループワークをやったことがなかったのです。

それで、日本でグループワークをやっている人、東京で会って話が出来る人を探して、Googleで検索していたんです。

そのとき、初めて「アクティブラーニング」という言葉を知りました。

そして、小林昭文さんのブログ

「授業研究AL&AL」

http://d.hatena.ne.jp/a2011+jyugyoukenkyu/

を見つけました。

ブログにはメールアドレスが書いてあったため、そこに「お会いできませんか?」とメールを送りました。

その日の夜、メールに返事が来て、

「日程が合わないのですが、とりあえずスカイプで話しませんか」

ということが書いてありました。

スカイプをすることになり、小林さんのブログ記事を、片っ端から読んでいきました。

そこには、単に効率よくテストの成績を上げるということとは、全く別の次元のことが書いてあり、目から鱗が何枚も落ちました。

そのとき自分が感じていた心の底の深い部分と、「反転授業」が結びつきました。

それまでは、「生身の自分」と「仕事」との間には、少し距離があったのですが、このことをきかっけに2つが一致してきました。

小林さんとスカイプで話をしてから、

アクティブラーニングのことを学びたい。

自分もアクティブラーニングをやってみたい。

そういう気持ちが、沸々と湧いてきました。

小林さんのブログから刺激を受けて、たくさんの記事を書きました。

強い好奇心が湧いて、完全にスイッチが入った状態になりました。

●反転授業と生徒の多様性についての考察

http://flipped-class.net/wp/?p=98

●カンニング禁止はテストのルールであって勉強のルールではない

http://flipped-class.net/wp/?p=103

●日本で反転授業を成功させるためには

http://flipped-class.net/wp/?p=108

●「反転授業の効果は試験の点で5%アップ」について

http://flipped-class.net/wp/?p=113

●反転授業のデメリット

http://flipped-class.net/wp/?p=118

当時、僕は、予備校講師を辞めていて、ネット予備校でしか教えていなかったので、なんとかオンラインでもアクティブラーニングのエッセンスを取り入れる方法はないかと考えました。

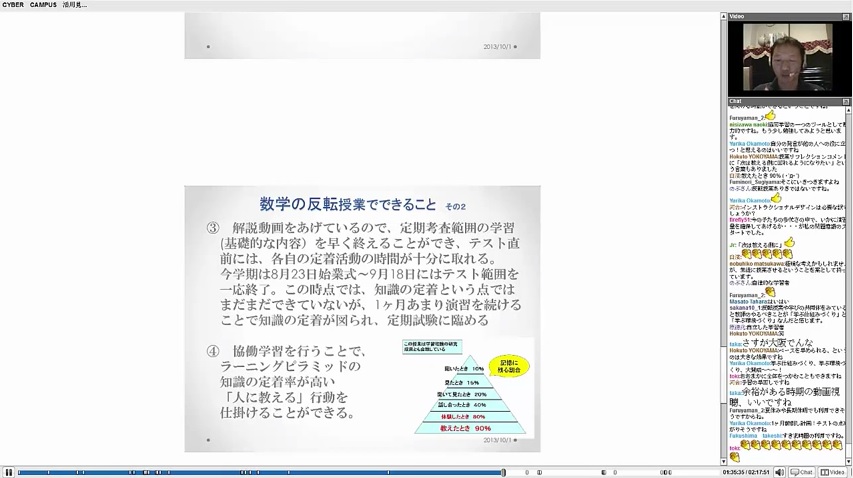

それで、WizIQというWeb教室システムを使って行っている授業に、5分でもいいからアクティブラーニングの要素を入れようと考えました。

小林さんも見学に来てくれ、その中で授業を行いました。

電気回路の授業をやっているときに、受講生から、

「抵抗では、エネルギーが消費されるのに、電荷は消費されないのですか?」

という質問が出ました。

「それはね・・」

といつものように回答しそうになりましたが、

「あ、ここで、学び合いができるんじゃないか」

と思って、質問に対してどのように回答したらいいかを、受講者に問いかけて、チャットボックスに書いてもらいました。

チャットボックスには、たくさんのコメントが並びました。

その中で、水力発電を例にとった分かりやすい説明があり、その説明でみんなが納得しました。

僕は、その説明を書いてくれた人に「拍手」をするようにみんなに呼びかけました。

その授業の後のアンケートでは、ほとんどの人が、その学び合いについて書いていました。

90分間の中でわずか5分程度だった学び合いが、85分間の「予備校講師の授業」よりも受講者の心を捉えたという事実が、その後の僕の授業に決定的な変化を与えました。

次回の授業からは、その5分を90分に拡大することにしたのです。

さらには、オンラインでのグループワークにも挑戦しました。

そのときのことを、小林さんがブログに書いてくれました。

●オンライン授業を見学しました

http://d.hatena.ne.jp/a2011+jyugyoukenkyu/20130923/p1

小林さんとの交流が始まり、小林さんがブログとFacebookで僕のことを紹介して下さったおかげで、たくさんのアクティブラーニングの実践者と繋がることができました。

「反転授業の研究」で、動画の実践をしてきたメンバーと、アクティブラーニングの実践者とが混じり合いました。

お互いのやってきたことを教えあうことで、反転授業のやり方が見えてくるのではないか。

そんな思いから、WizIQを使ってオンライン勉強会をやることにしたのです。

それが、驚くべき事態を引き起こしました。

(第4話へ続く)

●編集後記

2013年ころに自分が考えていたことを改めて見直すと、知識という面では、今よりもだいぶ少ない状態で記事を書いているのですが、新しいものと出会った興奮というものが文章から出ていますね。

当時、本当にワクワクしていたんです。